专家观点

杨富学 | 柏孜克里克石窟第20窟的誓愿图与榜题

一、洞窟形制与壁画分布

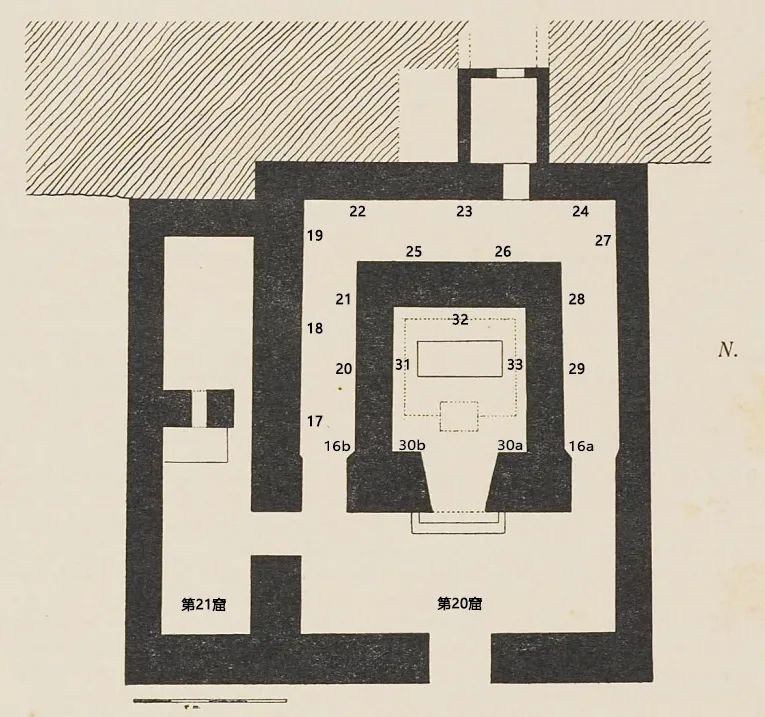

20窟(格伦威德尔编号第9窟)位于柏孜克里克石窟群的中部,系由土坯在崖前券砌而成,主室平面呈方形,中间为穹窿顶式中堂,两侧的甬道与后面的隧道相连,构成比较狭窄的回廊。回廊入口在佛殿东侧,左右各一。石窟前部是平顶的前室,室内有一个小门通向一间长方形的侧室(现编号为第21窟)。该室为一种长方形纵券顶窟,是20窟修建时才改建的。

在20窟中,壁画的分布主要在中堂和回廊的墙壁上,其具体的分布可参见图1:20窟平面图。图中的阿拉伯数字各表示一幅壁画原来所在的位置,同时也表示该壁画在《高昌》一书中的图版号。如图1所示,中堂有壁画5幅,西壁壁画仅残存下部,上绘“大悲变相”(编号32),南壁绘“增长天王”(编号31),北壁绘“多闻天王及其眷属”(编号33)。在中堂门口二侧壁面上绘供养人像,门内侧右壁有三位持花佩剑、身着长袍、头戴高冠、有胡髭的男供养人像(编号30a,图2);内侧左壁则为身着长袍、戴冠束发的三位(其中一位残毁)持花女供养人像(编号30b,图3)。

图1:柏孜克里克石窟第20窟平面图

图2:柏孜克里克石窟第20窟男供养人像(编号30a)

图3:柏孜克里克石窟第20窟女供养人像(编号30b)

在回廊两侧的壁面上,依次绘有17幅壁画,其中甬道口的二幅是供养人画像(编号30a-b,图2、3),其余15幅则为呈对称状分布的誓愿图(其中北壁有二幅残毁)。上文谈及的所有绘画,都集中发表于勒柯克《高昌》一书的图版16—33(编号16—33)中。其中,中堂西、南、北三壁的壁画内容相当丰富,已由日本学者松本荣一作了相当深入细致的研究,并分别为其定出了具体的名称。[3]

继之,我国学者孟凡人、日本学者村上真完又在松本氏研究成果的基础上,又分别对柏孜克里克石窟的这些壁画作了进一步的研究和介绍,[4] 本文不再赘述,仅讨论其中的誓愿图及其相关问题。

二、誓愿图与榜题

在柏孜克里克石窟第20窟中,数量最多,也最具特色的为回廊二侧残留的13幅誓愿图。这种画面的构图形式比较单一,趋于格式化。一般情况都是:画面中央为身躯高大的立佛,头偏向于供养人或主要供养人的一侧,手施各种印记,双脚踏于盛开的莲花或木船及供养者的布发之上,两侧绘天王、婆罗门、菩萨、天部、佛弟子、金刚等。画面下部佛脚二侧或一侧绘供养人像。然后再结合不同的内容、情节绘相应的道具与背景。佛头之上各有一带状榜题牌,用梵文(属婆罗谜文字体系)题明供养者身份、供养对象和供养物品(编号18,图4)。这些榜题对于理解和认识壁画的内容及高昌回鹘王国的历史、宗教与文化有着相当重要的参考价值。勒柯克曾将这些榜题释读德译,这里依图一所示序号以及所在位置编号,分别转译如下:

图4:柏孜克里克石窟第20窟誓愿图(编号18)

17.“婆罗门教徒用蒸汽浴(?)、焚香和黑沉香侍奉了世间之主马汉德拉(Mahendro),而且前者在建立了一所佛寺之后,就(到哪里去?)以极崇敬的心情邀请了他。”

18. “塔莫努达(Tamonudo),这位极其高尚的人,受到了国王的尊敬,国王馈赠他一个装饰着无数宝石的宝幢。”

19. “在那座吸引人的城市里,我,一个大商人,建立了许多庙宇来供养至高无上的、光荣的尸弃(Sikhin)佛。”

20. “赛满卡拉(Ksemankara),这是人类的太阳,国王用蒸汽浴、梵香和黑色的沉香来供养他,还为他修建了六所庙宇。”

21. “我,一个诸侯,供奉了装有宝石柄的幢幡,表示我对力大如狮的阿难僧伽(Mayananda-Simha?)这位如公牛般的男人的崇拜。”

22.“为了表示对六世佛陀的崇拜,这个大商人用大象、马匹、黄金、女人、宝石和珍珠的代价建立(捐赠)了一座花园。”

23.“当这位年青的婆罗门看到了燃灯佛——这位光辉的佛后,向其供奉了七宝、芝麻和莲花。”

24.“我,一个大商人,在这里用宝石和一所令人神往的庙宇供养万物之主善目王。”

25.勒柯克仅将梵文转写,但认为其错误太多,未予译解。

26.情况同上。

27.“这个商人修建了一座花园。当他听说婆薮仙来到时,心里十分高兴,(说道),我要让人建造一所寺庙。”

28.“当我看到具力(夹耆罗)向河岸走来时,我,一个大商人,用我的木船把摩尼送过了河。”

29.榜题残毁。

三、供养人像与题记

在甬道入口处的左右二侧,对称分布着两组供养人像,他们可能即为主持修建该窟的和尚。右甬道口的三个均为着紫色袈裟的持花比丘相(编号16a,图5)。

图5:柏孜克里克石窟第20窟比丘供养像(编号16a)

从其相貌与装束来看,似无法确定他们为回鹘人还是汉人,画风也是回、汉两种风格的混合,而且绘得彼此类似。头顶各有一块横带状榜题牌,分别用汉文和回鹘文写出他们的题记。从左到右,其汉文题记分别为:“法惠都统之像”、“进惠都统之像”和“智通都统之像”。回鹘文题记的内容与之基本对应,但并非完全相同,分别转写、汉译如下:

1.Vaphuitutungbägningïduqkörkbuärür

2.Sinhuitutungbägïduqkörkibuärür

3.Čitungtutungbägningïduqkörkibuärür

1. 这是法惠都统大人的圣像。

2. 这是进惠都统大人的圣像。

3. 这是智通都统大人的圣像。

其中的都统(tutung),一般认为其来源自汉语的“都督”一词。据研究,该词在古音中发“tuo-tuok”,在回鹘语中音变作tutuq或totoq,再变为tutuɣ、tutung等。近年,法国学者哈密顿对其作了进一步的研究,认为这里的“都统”实际上是汉文“都僧统”的缩写,“该尊号确曾以这两种形式出现于9—10世纪左右的敦煌汉文写本中,从9世纪中叶起即已特指某一地区或某教团的最高首领。”[5]

在上述三处题记中,回鹘文都是直写的,且按照回鹘语的习惯,是从左向右依次书写的。有意思的是,与之相应的汉文题记也是按照这个格式书写的,这就完全不符合古代汉语的书写习惯了。所以,我们认为题记的书写者当为回鹘人,他们在书写时错误地把自己语言的书写习惯套到了汉语中。由此,我们可以断定,这里的三个供养人均为回鹘人,而不是汉人。

在甬道口左侧亦有三个持花比丘像(编号16b,图6),但所着袈裟为黄色,从其画像和他们头上的梵文榜题即可以判断,他们属于印度人种。在他们各人的头上都有一块榜题牌,分别用梵文标明他们的名字。惜不解原文含义。

图6:柏孜克里克石窟第20窟比丘供养像(编号16b)

除甬道口外,在中堂门内的左右二侧,也分别绘有两组供养人像。右侧有三位着中国汉族式长袍、身佩短剑的持花供养人像。从其装束可以看出,三人均系贵族身份。每个人的头部左侧都有一块竖带状榜题牌。可惜牌上的题记已大部残损。中间一位的题记已片字不留,后面一位的也仅留下一个“tu-”字,只有前面的一位尚残留着他的名字,似为Buɣrašälitutuq(布格拉·萨里都督)。在高昌回鹘王国时代,回鹘萨里(šäli)氏系高昌地区的名门大族之一,曾出现过不少有名的历史人物。壁画中出现的供养人(图3)即为出自萨里家族的高级官僚,其具体官衔为都督。在甬道口壁内左侧绘有三个(其中一个已残毁)身穿桔红窄袖通裾大襦、戴金鱼形头冠的持花女供养人像(图4)。残存的二人画像中,左边的一位似无榜题牌,右边一位的回鹘文榜题尚清晰可辨:“ongrunctigintngrimkörki(诸侯夫人殿下之画像)”。过去,有学者认为这两幅画像为高昌回鹘的王后之像,以此推断与之相对的男供养人为高昌回鹘王。[6] 从上文的题记可以看出,这种看法尚有待于修正。上文所谈到的所有榜题字体均不相同。从这一点看,这些人的名字当由画面中的人物亲笔书写,以示虔诚。

四、从榜题与壁画看回鹘宗教

从上文的梵、汉、回鹘文的榜题可以看到,20窟的供养人不仅有国王、诸侯、诸侯夫人、都督等权贵人物,也有商人、比丘和婆罗门,这说明该窟的修建当与高昌回鹘王室、官府有着比较密切的关系。

我们知道,早在漠北回鹘汗国时期,佛教在回纥社会中即有所传播,但不占主要地位。[7] 占主导地位的是8世纪中叶由漠北回纥第三代君主牟羽可汗从中原引入的摩尼教。当时,该教在回纥社会中取得了高度的发展,一跃成为回纥的国教。[8] 9世纪中叶西迁后,回鹘王室依然笃信摩尼教,但对其他宗教并不加以排斥,听任流行。他们“对于基督教,显然加以优容,对佛教也加以奖掖”。[9] 在一份早期的记录施主对寺院施舍财物的回鹘文文书中,就可见到回鹘王国国王的题名。[10] 在高昌回鹘王国的佛寺中,常可以发现摩尼教的绘画残片。[11] 所以,笔者认为,20窟中有国王的供养像,只能说明回鹘王国与此窟的开凿有密切关系,但不能由此证明回鹘国王就一定信奉了佛教。

在高昌回鹘王国,各种宗教的和平相处是其宗教信仰上的一大特征。尽管摩尼教为王室所信奉,但并不显得高高在上。在文学、艺术方面,摩尼教徒完全接受了佛教的表述形式,而且,在摩尼教文献中,我们从未发现有任何摩尼教徒攻击佛教徒的痕迹。只是到了后期,我们才在一份以前未曾刊布过的遗书(M112,粟特文书信卷背)中发现有佛教徒破坏摩尼教寺院的事件,而且是根据信奉佛教的统治集团的命令而进行的。[12] 说明到了高昌回鹘的后期,佛教势力开始在王国中取得了绝对的优势,国王也放弃摩尼教而皈依了佛教,开始对摩尼教寺院进行破坏。最明显的例子就是柏孜克里克石窟中原有的摩尼教寺院,后来悉被佛教势力所占据,统统变成了佛寺。[13]

在柏孜克里克千佛洞中,其内容绝大多数都属于大乘系统,仅20窟有所例外。从窟中誓愿图上的梵文题铭看,显然当出自小乘经典。这些题铭与藏文佛经Hsul-bagshl-Smangyigshl(《西藏大藏经》第41卷)基本一致,与唐义净译《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷15亦极相近。从构图上来看,20窟誓愿图的中心绘立佛,两侧则绘天王、菩萨、比丘等,其构图与胜金口石窟的李立佛像[14] (图7)以及焉耆锡克沁石窟的立佛像很接近,只是后者构图比较简单,立佛两侧人物较少,但明显可以看出二者之间的传承关系。而焉耆即为典型的小乘佛教流行区。如果再继续追源,即可将这种继承关系追溯到拜城克孜尔石窟的小乘说法图。从壁画画面看,柏孜克里克石窟的誓愿图与克孜尔石窟的说法图构图形式基本一致,最有标志性的差异只不过是后者为坐佛,前者将之改为立佛而已。总之,20窟的誓愿图对于我们理解与认识高昌回鹘王国的宗教情况尤其是小乘教及其艺术形式是有着重要意义的。

图7:吐鲁番胜金口石窟立佛像

五、从榜题看壁画的时代

众所周知,建都于吐鲁番一带的高昌回鹘王国,作为一个封建性地方政权,先后存在达500年之久(9—14世纪)。程溯洛先生曾将其王室谱系划分为前后两个阶段:

从唐末到北宋、西辽为第一段,其史料主要依靠汉文,惟其世系仅留下寥寥数人,其间彼此继承关系也不明了;从元初至元末为第二阶段。[15]

对程氏的阶段划分,我们持肯定态度。另外,从史料记载来看,我们还发现其最高统治者的称号有如下特点:第一阶段多称汗、王等,在我们所见的回鹘文献中,仅有一例属于例外情况。该文献系用摩尼文写成,时代属于9世纪,其中数次提到了亦都护。[16] 第二阶段则多称亦都护。从本文译释的梵文榜题看,国君名号在该窟中前后出现二次,均称作“王”,而未见到一例有称亦都护的情况。可见,该窟壁画显然当系回鹘王国第一阶段的作品,尽管壁画本身未能给我们提供出任何确切的证据。勒柯克曾将该窟断代为9世纪,但似乎未能提供出具体的资料依据。[17] 从图六的供养人服饰看,似与《旧唐书·回纥传》所载回鹘王后的“可敦服”相似。《旧唐书·回纥传》记唐太和公主出嫁回纥可汗后,“既至虏庭,乃择吉日,册公主为回鹘可敦……解前所服而披可敦服,通裾大襦,皆茜色,金饰冠如角前指。”

有的学者还指出,第20窟的壁画风格是属于10世纪下半叶或11世纪初叶的。[18] 这种提法可从该窟的回鹘文题记中得到佐证。我们可以看出,题记所用字体分明是属于10—11世纪的。故此,我们初步认为,第20窟壁画的时代当应定在10世纪下半叶至11世纪初期之间。

[1] A.von Le Coq,Chotscho.Facsimile-Wiedergaben der wichtigerenFunde derErstenKöniglichPreussischen expedition nachTurfan in Ost-Turkistan,Berlin1913,S.14.

[2] A. von Le Coq, Chotscho. Facsimile-Wiedergaben der wichtigeren Funde der Ersten Königlich Preussischen expedition nach Turfan in Ost-Turkistan, Berlin1913.

[3] 松本榮一『敦煌畫の研究·圖像篇』,東京,1937年,第674、471、457頁。

[4] 孟凡人:《新疆柏孜克里克窟寺流失域外壁画述略》,《考古与文物》1981年第4期,第43—61页;村上真完『西域の佛教—べぜクリク誓願畫考』,東京:第三文明社,1984年。

[5] J.R.Hamilton,Les titresšäli et tutung en Ouïgour,Journal Asiatique,cclxii,3-4,1984,pp.433-434.

[6] 柳洪亮:《柏孜克里克石窟年代初探》,《敦煌研究》1986年第3期,第59页

[7] 耿世民:《古代新疆和突厥、回鹘人中的佛教》,《世界宗教研究》1980年第2期,第78—81页;孟凡人:《略论高昌回鹘的佛教》,《新疆社会科学》1982年第1期,第58—74页。.

[8] 陈俊谋:《试论摩尼教在回鹘中的传播及其影响》,《中央民族学院学报》1986年第1期,第37—42页;杨富学、牛汝极:《牟羽可汗与摩尼教》,《敦煌学辑刊》1987年第2期,第86—93页。

[9] Th. F. Carter,Theinvention of printing in China and its spread westward, New York: Columbia University Press, 1925, p. 104; 卡特:《中国印刷术的发明和它的西传》,北京:商务印书馆,1957年,第120页。

[10] F.W.K.Müller,Zwei Pfahlinschriftenaus den Turfanfunden, Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berin, 1915, Phil.-hist. K. Nr.3,Berlin 1915, S. 22, 26.

[11] A.von Le Coq,Die buddhistische Spätantike in MittelasienI:Die Manichāischen Miniaturen,Berlin,1923(repr.Graz, 1973), S.29.

[12] H.J.Klimkeit,Der StifterimLande der Seidenstraβen,Zeitschriftfür Religion-und Geistesgeschichte,Bd.35,Heft.4,Kōln,1983,S.293.

[13] С.Ф.Ольденбург, Рycckaятуркестанскаяэкследиция1909-1910г,СПЪ,1914,стр.44;森安孝夫『ウイグル=マニ教史の研究』(=『大阪大学文学部紀要』第31、32卷合併號),1991年,第6—34頁。

[14] A. Grünwedel, Berichtüber Archäologische Arbeiten in Idukuschari und Umgebung im Winter 1902-1903, Münich, 1905,S. 133, fig. 129.

[15] 程溯洛:《高昌回鹘亦都护谱系考》,《西北史地》1983年第4期,第14页。

[16] A.von Le Coq,Türkische Manichaicaaus Chotscho,Ⅲ,Berlin, 1922(repr.Graz, 1973),S.34;R.R.Arat,DerHerrschertitelIduq-qut,Ural-AltaischeJahrbücher,Bd.35,1964,S. 150-157;杨富学、牛汝极“从一份摩尼文文献谈高昌回鹘的几个问题”,《喀什师范学院学报》1990年第4期,第47—51页。

[17] A.von Le Coq, Auf Hellas Spuren in Ostturkistan.Berichte und AbenteuerⅡ.und Ⅲ.Deutschen Turfan-Expedition, Leipzig, 1926,S.74.

[18] J. R. Hamilton, Les titresšäli et tutung enOuïgour, Journal Asiatique, cclxii,3-4, 1984, pp. 433-434.