深度阅读

黄石崖——佛教石窟在山东地区的传播

黄石崖造像群位于今山东省济南市历下区西南螺丝顶山主峰西侧。螺丝顶又名罗袁寺顶、罗庵寺顶,海拔约350米。其东南连接撅子山,向东连接羊头山、平顶山。西北隔一山谷与千佛山相对,山谷间为市区南部的旅游路。

今济南市在北朝时期行政区划变动较大,《水经注·济水》:“济水又东北,泺水入焉,水出历城县故城西南,泉源上奋,水涌若轮。……城南对山,山上舜祠,山下有大穴,谓之舜井……其水北为大明湖,西即大明寺……”可知其城市核心区基本在今济南市区中心,黄石崖的造像区距离当时的市区不远。

在前人调查的基础上,1995年,李清泉与我曾数次调查该遗址,并对窟龛重新进行了编号(图1)。结合2016年3月的复查,我在此做些补充讨论。

图1 黄石崖造像区立面示意图(李清泉绘)

造像群分布在接近峰顶的一处断崖,距山脚直线距离约500米。这处断崖暴露在外的岩石为寒武系石灰岩质,青灰色偏黄,故得名黄石崖。断崖下部有一宽3至5米左右的平台,造像区沿平台横向延伸约35米,高约10米。其偏东部有一天然岩洞,洞内雕刻造像。另有众多小龛分布在该洞东西两侧的崖面上。在1995年调查时,尚存25个小龛,加上天然岩洞内的造像,共有佛、菩萨像86尊。

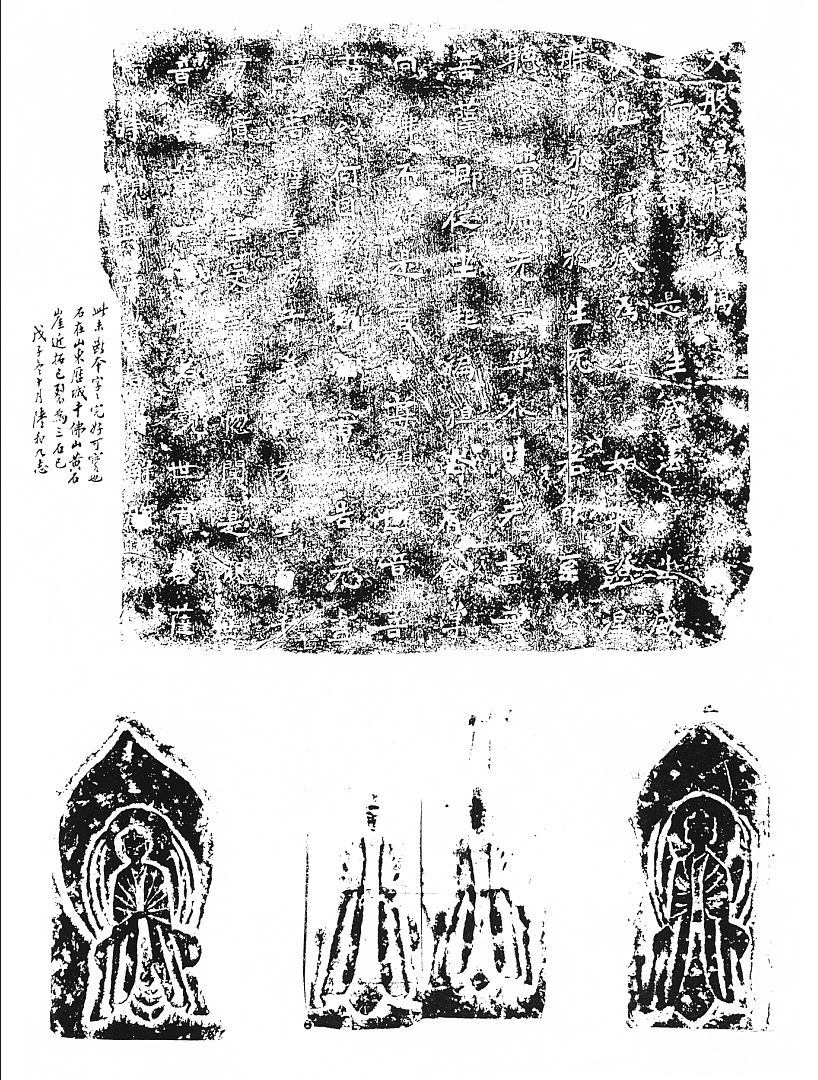

这一地带岩石疏松,造像完成以来可能有过多次塌落。常盘大定、关野贞刊布的遗址全景照片(图2)摄于1921年,当时山上植被不佳,尚能明显地看到造像所在的区域有大片山岩脱落,大量碎石沿山坳倾泻而下。崖面原有一则刻经,前段为大般若涅槃经《诸行无常偈》,后段出自《妙法莲华经》观世音名节文,现已不存(图3)。还有一些造像记早年被盗凿。1996年初,第20、21、22、24和25龛,以及一个无造像的空龛塌毁。历史上山体的自然崩塌和人为破坏情况并无详细的记载,估计造像群原初的规模应该更大一些。

图2 黄石崖远景(采自常盘大定、关野贞《支那文化史迹》第7册图版43之1)

图3 黄石崖刻经拓本(采自北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》,第5册,第203页)

黄石崖现存造像题记7则,其中5则有纪年,最早的为北魏正光四年(523年),最晚的为东魏兴和二年(540年)。由此可知,这是山东地区最早的一处窟龛摩崖造像群。本文试图通过对于现有遗存的考察,尝试性地分析佛教石窟在山东地区早期传播的状况。

一

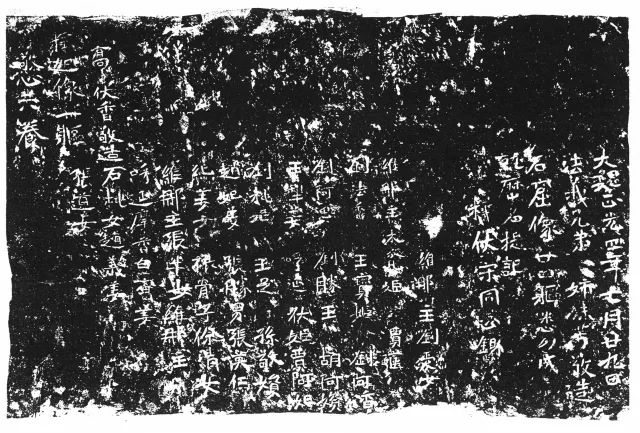

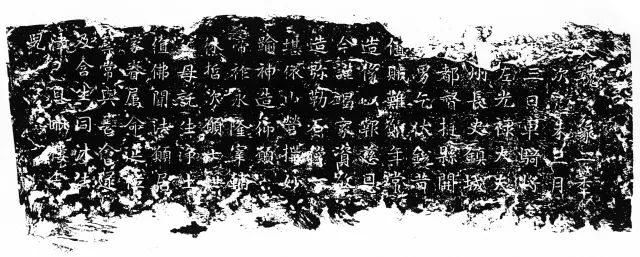

在黄石崖的两条造像记中,径称这处遗址为“石窟”。其10号龛中部的造像记云:“大魏正光四年七月廿九日,法义兄弟姊妹等敬造石窟像廿四躯,悉以成就,历名提记。”(图4)又,靠近17、18、19三龛的造像记云:“大魏孝昌三年(527年)七月十日,法义兄弟一百余人,各抽家财,于历山之阴,敬造石窟,雕刊灵像。”(图5)

图4 黄石崖北魏正光四年法义兄弟姊妹等造像记(采自《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》,第4册,第147页)

图5 黄石崖北魏孝昌三年法义兄弟造像记(采自《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》,第5册,第65页)

魏收(507~572年)北齐天保二年(551年)所著《魏书》,称平城武州山和洛阳伊阙开凿的造像群为“窟”“石窟”“石窟寺”或“石窟佛寺”。伊阙龙门石窟造像记可见“石窟”一词,如古阳洞北魏延昌三年(514年)张师伯等十四人造像记称“因石窟东崖造弥勒像一区”;杨大眼造像记云“路迳石窟,览先皇之明纵,睹盛圣之丽迹”[7],可知“石窟”一名在中原出现较早。见于黄石崖这两条造像记的“石窟”一词,明确说明在造像者心目中,这处造像群与京畿地区的石窟性质相同。

黄石崖东魏元象二年(539年)车骑将军、左广禄大夫、齐州长史、镇城大都督、梃县开国男乞伏锐造像记称“敬造弥勒石像一堪(龛),依山营构,妙瑜神造”(图6),既言明造像“依山营构”的特征,又以“龛”作为计量单位。而更多的造像记的重点则在于强调造像本身,如孝昌二年(526年)“元氏法义卅五人敬造弥勒像一躯”、北魏建义元年(528年)“王僧欢敬造尊像一躯”、东魏元象二年“姚敬遵敬造弥勒像一躯”、东魏兴和二年“赵胜、习仵二人敬造弥勒石像三躯”和“乔伏香敬造释迦像一躯”(见图4左侧)等。这些造像记将“石窟”“龛”和“像”等不同的概念联系在一起,彼此共存,互不冲突。有趣的是,这些概念也表现于施工、制作的过程中。

图6 黄石崖东魏元象二年乞伏锐造像记(采自《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》,第6册,第54页)

二

林仰山(F. S. Drake)认为,天然岩洞(2号窟)中的造像即是正光四年法义兄弟造像记所说“敬造石窟像廿四躯”[9]。李清泉也持同样看法[10]。常盘大定则认为这处大洞内的造像为孝昌三年法义兄弟一百余人造[11]。考虑到正光四年题记在黄石崖最早,它与大洞内的造像在刊刻时,周围可能尚无其他造像,故二者的联系应是可以成立的。

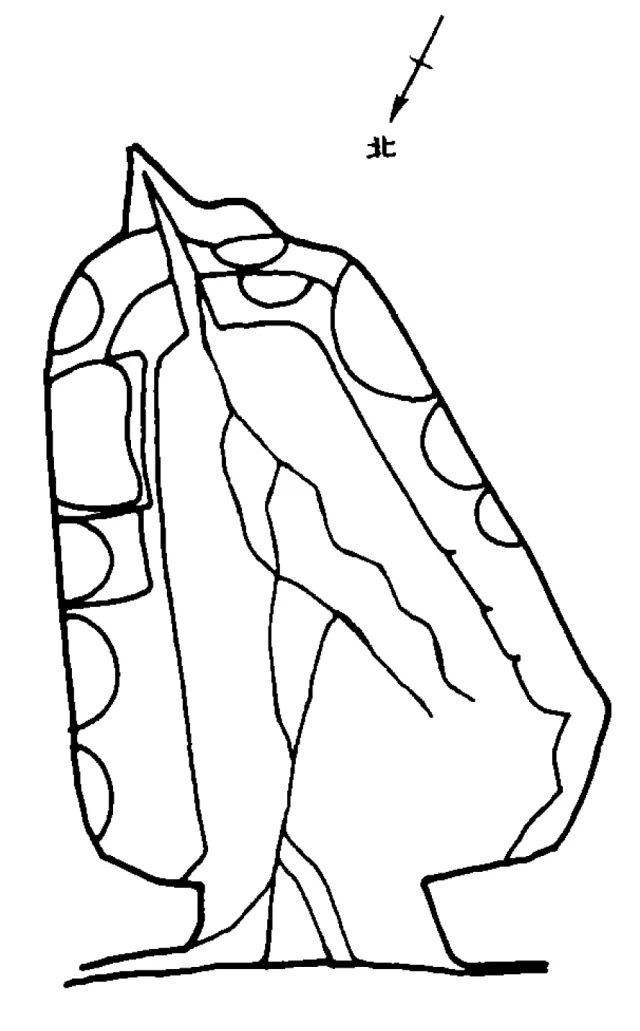

然而,即使是这个号称“石窟”的岩洞,也只是山体一处自然的裂隙(图7),与中原地区严格意义的石窟不可同日而语。岩洞内面积十分有限,工匠只是在对地面和两壁进行了少许修整,其总体仍保留着自然的外形,如梭形的洞口和外宽内窄的不规则平面(图8)。

图7 黄石崖大洞(郑岩摄影)

图8 黄石崖大洞平面图(张总绘图,采自《文物》1996年第4期,第38页图2)

与这处天然岩洞的粗陋形成鲜明对比的是,2号窟内造像的雕造十分工细。洞内东西两壁共雕有24躯佛与菩萨像。东壁下部雕出高约20厘米基台,台上雕刻一坐一立两身佛像和三身菩萨像,高度在90至150厘米之间(图9~11)。西壁造像下部亦雕出高约20厘米的基台,其上刻一立佛和二菩萨,佛像高160厘米,两胁侍菩萨高约120厘米(图12)。其右侧上下排列众多小佛像(图13)。洞内大型造像的风格精妙华丽,已呈现出“秀骨清像”特征。如东壁较大的坐佛内着僧祇支,袈裟右肩的垂带绕至左肘外,右腿压左腿,露右足,身下为华丽的悬裳座。菩萨长裙拖地,与佛像一样,其身体外形皆呈上紧下宽的喇叭形,富有节奏感的线条流水一般,极为优雅。造像直刀、斜刀和圆刀并用,转换自如,技法相当娴熟。

图9 黄石崖大洞东壁五身造像(郑岩绘图)

图10 黄石崖大洞东壁外区造像(郑岩摄影)

图11 黄石崖大洞东壁内区造像(郑岩摄影)

但是,这些造像与洞窟的结构并未产生有机的关联。东壁的佛像和菩萨像可以看作以两尊佛像为中心的两组一铺三身像,中央的一尊菩萨为左右两铺“共用”。两尊佛像有舟形大背光,头光中装饰忍冬纹,内侧一铺的头光以上还有两身化佛和五身飞天,进一步强化了舟形背光的外形。也许是因为原有的设计体量难以改变,工匠不得不减少一身菩萨像,以适应洞窟有限的深度。

西壁的一佛二菩萨也明显地保留了舟形背光三尊像的特征,背光的顶部刻有双龙、博山炉、飞天等。为了保持其结构的完整,背光的顶部甚至没有回避岩石上一道横向的裂隙。这三铺造像总体上遵循了舟形背光三尊像的结构和体量,仿佛预先制作的三组舟形背光三尊像,被生硬地“镶嵌”在洞窟两壁。与三尊像内部结构的严密不同,在东西两壁的顶上,尚遗留有大片空白。东壁内部一铺造像的飞天右侧有两身小佛像,西壁三尊像的外侧因为空间有限,无法雕造大型造像,便雕刻了十余尊小佛像。这些上下布列的小像或立或坐,较为随意而杂乱,与大像形成鲜明的对比,其高浮雕的手法也显得较为突兀,一尊尊佛像仿佛“粘贴”在壁面上。

李清泉敏锐地注意到,洞窟两壁大型的三尊像与青州西王孔庄北魏正光六年(525年)张宝珠造像(图14)的风格十分相似[12]。进一步讲,我推测当时的赞助人可能直接雇用当地善于雕凿舟形背光三尊式造像的工匠来完成这处石窟工程。这些工匠没有建造石窟的经验,但却长于雕造佛像,所以只能将所擅长的舟形背光三尊式造像移用到石窟中,而难以从整体上处理和考虑洞窟本身的结构。

图14 青州西王孔庄北魏正光六年张宝珠造像(鲁文生主编:《山东省博物馆馆藏精品》,济南:山东友谊出版社,2008年,第295页)

在这个天然岩洞以外的大量小龛造像的情况也是如此。除了1号龛位于大洞东侧,其余24个小龛散乱地分布在大洞以西(图15),最大的高140厘米,小的高27厘米。小龛内有的雕刻一佛二菩萨,有的雕刻多佛并立或并坐,有的单刻一佛或一菩萨,在14、20和25号龛上部还雕刻飞天。如上所述,在孝昌三年造像记中,这些崖壁上的小龛也被称作“石窟”。

图15 黄石崖北朝小龛造像(郑岩摄影)

借助于自然劈裂的山体,这些所谓的石窟省去“斩山”的步骤[13],节约了大量人工。当时可能只对于断崖下部的进行了少许修整,形成便于施工和观瞻的平台[14]。在极不规整的崖面上,造像者尽可能地寻找一些局部平整的部位开龛,而没有对山崖的立面进行全面整修。这些小龛极浅,大多是舟形和圆拱形,如李清泉所言,“龛形上大量使用舟形龛实际是对单体铜、石造像举身大背光的模仿”[15],或者说,当时可能直接雇用了雕造可移动式造像的石匠来从事这份新的工作。

可以与黄石崖小龛像进行对比的江苏连云港孔望山造像[16]。孔望山可能是一处与早期道教有关的东汉遗址,虽然其造像的技术与汉代丧葬建筑中的画像石极为类似,但这些造像在雕造时,皆力求与自然的山岩融为一体,二者构成了一种整体性的视觉景观[17]。这种结构性的联系不见于黄石崖,后者似乎只是将山岩看作造像的载体,而不重视二者形式或意义上的关联。

黄石崖刻经原来的位置不详,估计也雕刻在大洞以外的崖面上。从保存下来的拓片看,经文为正书,高38厘米,宽41厘米,12行,满行13字;下附四躯小型佛像,像高42厘米,宽19厘米。这一刻经虽无具体的纪年,但从字体风格看应与造像的年代比较一致,即在北魏晚期到东魏早期。这可能是山东地区年代最早的一处摩崖刻经。经文的刊刻中规中矩,形式与崖面所见的诸多造像记无异。山东地区在北朝晚期出现了形式多样的刻经,或字形巨大,或与山体的景观密切关联[18]。但就黄石崖所见的这处刻经而言,工匠们还没有找到一种独特的形式,来表现这种与造像记性质不同的文本。这些刻经与造像刻在一起,似乎也说明当时的赞助人是将刻经与造像看作同样的功德。

山东地区石刻艺术渊源深厚,在汉代即盛行画像石,秦汉碑刻的数量也极可观,但就佛教艺术而言,这里却不是造像和刻经的发源地。山东最早的佛教寺院为京兆人竺僧朗在前秦皇始元年(351年)创建的朗公寺[19],但石窟造像则迟至523年才出现。在此之前,北魏和平元年(460年)云冈石窟已开始在平城的武州山开凿,太和年间(477-499年)在洛阳伊阙开凿的古阳洞则标志着龙门石窟的肇始[20]。这些位于都城附近的大型皇家工程,在素无偶像崇拜传统的中国,以史无前例的规模在世人面前展现出一种全新的视觉奇观,不难想见其影响力之巨大和深远。所以,此前的研究者多强调黄石崖造像与中原的联系[21],是合乎历史事实的。

另一方面,我们也要看到,虽然石窟本身传入山东的时间较迟,但金铜造像和各种体量的单体石造像早已出现于山东[22]。北魏时期历城的佛寺已比较兴盛,见于文献记载的有朗公寺、丹岭寺、衔草寺、大明寺等[23]。国家图书馆藏有传出济南历城的太和七年(483年)崔承宗妻杨淑妃造释迦像记拓本[24]。2003年济南老城县西巷发掘的北宋地宫中,出土不少北朝石造像,最早的纪年为东魏武定八年(550年)[25],与黄石崖的纪年范围相差不大。鉴于这种情况,在指出齐地石窟摩崖造像受到中原影响的同时,李清泉也强调山东地区固有的造像风气与黄石崖的联系[26]。在此基础上,我主张进一步注意石窟造像的营造方式和传播方式的研究。

三

中原佛教石窟对齐州的影响,首先是石窟概念本身的传播和变化。石窟的发展有其过程,如云冈石窟第一期(460~465年)昙曜五窟(16~20窟)的重点在于雕造大像,马蹄形和椭圆形窟虽可解释为对于草庐的模拟,但实际上只是勉强能够容纳造像的一个空间。在第二期,即文成帝去世到孝文帝迁都平城的时期(465~494年),云冈的洞窟转变为“建筑”概念先行,如7、8窟为前后室的多层壁龛窟,1、2窟则是中心柱窟,大量的造像被安置在一个精心设计的建筑空间之中。北魏龙门的古阳洞、宾阳洞,巩县北魏石窟等,仍是沿着这个方向发展。黄石崖正光四年法义兄弟姊妹造像题记提到“敬造石窟像廿四躯”,重点在于“像”,而非作为“建筑”的“窟”。所以,一个天然的岩洞即可勉强充任“石窟”的角色,但是对于造像的质量却毫不含糊。实际上,龙门古阳洞也是在一处自然溶洞的基础上扩凿而成的,可见利用天然石洞以减少工时,是颇为顺理成章的选择,只不过可能限于财力和认识上的差别,黄石崖的大洞未再作进一步的扩展,而将重心转移到对造像的精雕细琢上。

《魏书》所言“窟”“石窟”或“石窟寺”,皆是指云岗或龙门石窟群的整体;前引张师伯、杨大眼造像记所说的“石窟”则特指龙门古阳洞这一个大窟。此外,古阳洞北魏太和〔廿〕二年(498年)比丘慧成造像记云“比丘慧成自以影濯玄流,邀逢昌运,率竭诚心,为国造石窟”[27],其中所言“石窟”仅指比丘慧成所作的一个较大的龛。由此可知,那些在云岗、龙门及巩县所见附丽于大窟中的各种规模的龛,有时也被看作“石窟”。因此,孝昌三年法义兄弟一百余人造像记称散布在断崖上的小龛为“石窟”。这些小龛完全不具有“建筑”的意义,也没有像皇家石窟那样严格按照“斩山-开窟-造像”的程序逐一展开,但是,这些小龛在自然劈裂的山崖上“依山营构”(乞伏锐造像记),其总体视觉效果与严格意义的石窟群颇为相近。

造像的传播情况较为复杂。金铜造像便于携带,可以直接从外地带入,如北魏时期僧意住齐州朗公寺时,“寺有高骊像、相国像、胡国像、女国像、吴国像、昆仑像、岱京像,如此七像并是金铜,俱陈寺堂”[28]。石造像因为体量较大,则相对不易直接流传,即使可能有少数造像被长途搬迁,数量也不会太大,更大的可能性是工匠的迁徙或粉本的流传。近年来博兴等地出土的大量白陶造像,是利用其它材质对于河北曲阳白石像的模仿[29]。通过上文的分析可以认定,一些熟悉制作可移动性的石造像的当地工匠主导了黄石崖造像的施工,这是不同形式的造像之间又一种有趣的对接与转换方式,也在一定程度上反映了人们对于中原皇家石窟的认识与理解。在石窟传播过程中,有些观念会延续下来,有的则会弱化或消失(如与空间相关礼拜仪式等)。诚如许多造像记所反映的,这些造像和刻经侧重于奉献行为本身,而非造像完成后服务于特定仪式的功能。至于皇家石窟所隐含着的政治目的,在这些小型的造像群中也消失殆尽。

在前后约二十年的时间内,黄石崖聚合了不同的社会群体。所谓“法义兄弟姊妹”,属于民间结社的信众[30],其中正光四年来此地造像的“法义兄弟姊妹”包括刘、王、胡、呼延、贾、孙、赵、张、白、石等不同的人士。据林仰山统计,该题记中提到的捐资人有17男,18女,有4位男子和2位女子与都维那有关[31]。带有都维那称谓的,有些是僧人,有些是世俗的邑义组织内部人士援引僧职的名号[32]。

25号龛的孝昌二年造像记功德主中有邓恭伯和崔令姿的名字。据1965年济南东郊圣佛寺村出土东魏天平五年 (538年)崔令姿墓志铭可知,崔令姿属望族清河崔氏,武泰元年(528年)卒[33]。志盖称其丈夫邓恭伯为大魏征北将军、金紫光禄大夫。有刘凤君、张总认为,乾隆《历城县志·金石考》所载济南东南郊龙洞后门东魏天平四年(537年)造像记提到的“征北将军、金紫光禄大夫(后残)”可能即邓恭伯[34]。

荆三林、张鹤云指出,龙洞这条造像记中提到的“□州长史”乞伏锐,与黄石崖元象二年“车骑将军、左广禄大夫、齐州长史、镇城大都督、梃县开国男乞伏锐”造像记(见图6)的像主也是同一人[35]。

荆三林指出,正是这些来自京都洛阳的齐州长史、车骑将军及魏郡丞等人,将龙门的石窟造像带到了黄石崖[36]。此外,如上所述,乞伏锐和邓恭伯等人的造像活动,还将位于济南近郊的两处北朝石窟联系在一起。无独有偶,龙洞的造像与黄石崖一样,也以弥勒题材为主,而且同样雕刻在天然的洞穴中和未经加工的岩壁上[37]。在济南地区隋唐时期其他地点规模不大的摩崖窟龛造像,这种方式也在很大程度上延续了下来。由这个角度,可以看到佛教石窟在山东地区传播的过程中,黄石崖的意义之所在。