会议资讯

讲座纪要丨众流归一:早期中国考古学(1949年前)实践中的“西南样本”

2021年5月14日上午,四川大学历史文化学院霍巍教授为大家带来了《众流归一:早期中国考古学(1949年前)实践中的“西南样本”》的精彩讲座,沈睿文教授主持了此次讲座。作为考古学史系列讲座,霍巍教授介绍了西南地区的早期考古学实践案例及其特征,并从学术史的视野进行了反思。

讲座内容共有五个部分,分别为引言、西方考古学进入西南、史语所的西南工作、“国族史”与“地方史”书写背景下的地域考古、众流归一。

讲座伊始,霍巍教授回顾了中国考古学百年历程中的三个标识点,即1921年西方学者安特森的河南渑池县仰韶遗址发掘、1926-1927年中国学者李济的山西夏县西阴村遗址发掘、1928-1937年历史语言研究所的河南安阳殷墟发掘。接着霍巍教授借用徐坚《暗流:1949年之间安阳之外的中国考古学传统》一书中提出的“安阳传统”“暗流传统(alternative tradition)”说法,认为暗流传统是与主流传统平行发展的其他线索,是未被关注的、潜在的脉络,其中西南考古有自己的特征,也与所谓的安阳传统、暗流传统有着密切关系。通过了解早期中国考古学实践中的“西南样本”,有助于认识中国考古学众流归一的属性。

一、西方考古学进入西南

法国人谢阁兰(Victor Segalen,也译为色伽兰)于1914年开展中国西南考古调查,其著作《汉代墓葬艺术》(Mission Archéologique en Chine:L'Art funéraire à l'époque des Han)收录了大量四川地区石阙、石刻等的照片和线描图,提供了珍贵的历史资料,其中部分立兽实物已不可见。谢阁兰在调查工作中已详细记录石阙上的文字,并与文献中的金石记载对比,确认石阙是汉代墓葬神道上的组成部分。虽然谢阁兰清晰地描述了石刻上的图像,但他并不了解它们所反映的中国传统故事。霍巍教授认为从四川汉代石刻到南朝石刻,反映了神道石刻由下而上制度化的过程,从川渝峡江地区亦可直达长江下游地区。

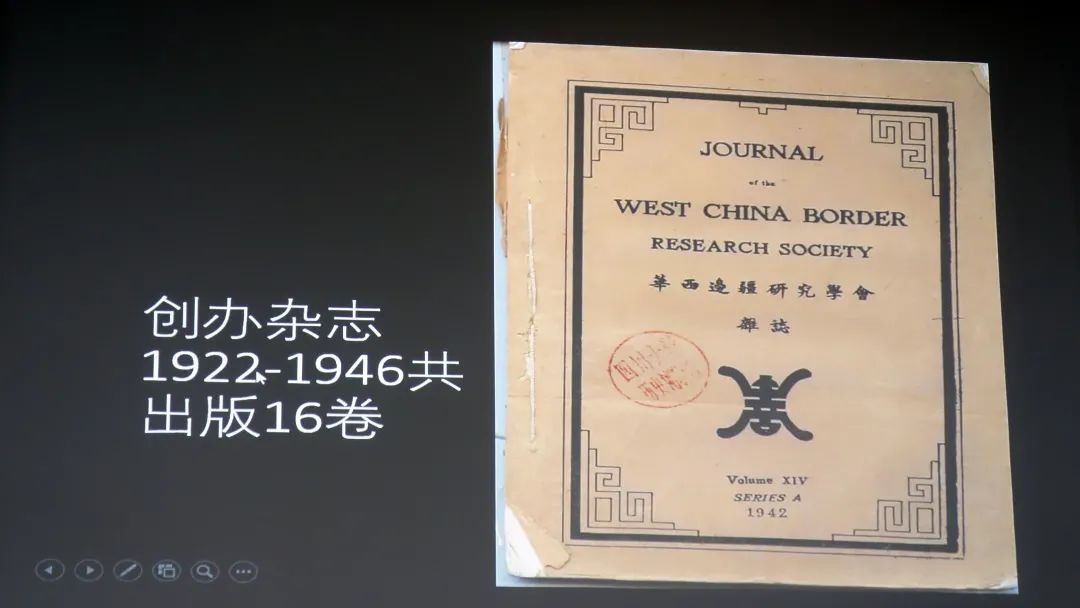

华西协和大学博物馆于20世纪20-40年代进行的考古与民族学调查,形成了西南考古中考古学与民族学相结合的传统。历任馆长有戴谦和(Daniel Sheets Dye,1914-1931)、葛维汉(David Crockett Graham,1932-1941)、郑德坤(1941-1947)、闻宥(1951)。他们成立的华西边疆研究学会在康巴藏区、川苗地区、凉山彝族地区、羌族地区开展了一系列调查工作,并创办了杂志(Journal of the West China Border Research Society,1922-1946年,共16卷;A刊为自然科学类,B刊为考古、历史、民族学)。华西边疆研究学会调查的地区至今仍得到学界持续关注,如王明珂的《羌在汉藏之间:川西羌族的历史人类学研究》。目前,四川大学正在积极整理新发现的原华西协和大学博物馆(今四川大学博物馆)大量中英文资料(包括卡片、照片、录像等),并已影印《华西边疆研究学会杂志》。

华西协和大学博物馆推动了三星堆的发现与早期发掘。1929年(葛维汉日记称1927年),四川广汉月亮湾农民燕道成父子在其住宅“燕家院子”扩修水渠时,无意间挖出了一堆埋在一个坑里的玉石器。1931年,这批文物出现在广汉上层人物的收藏品中,其中陶宗伯的部分收藏品由英籍牧师董宜笃(V.H. Donnithorne)转交给葛维汉研究。1931年6月,葛维汉在当地政府和乡绅的支持下开展了较为科学、规范的考古发掘工作。发掘结束后,罗雨苍县长建议将所有资料移交给华西协和大学博物馆保存。1933年底,葛维汉开始整理考古资料,并于1934年发表考古发掘报告(A Preliminary Report of the Hanchow Excavation)。葛维汉还将自己的成果寄给了当时远在日本的郭沫若,后者在回信中称其为“华西考古的开拓者”。虽然葛维汉对该遗址的年代判定等存在问题,但这次考古发掘奠定了三星堆考古的基础。目前,北京大学、四川大学、上海大学等单位正在三星堆开展工作,霍巍教授简要回顾了三星堆的历次发掘工作,认为1927-1934年的工作是三星堆考古实践的第一个“样本”。

华西协和大学博物馆也参与了汉墓、邛窑、龙兴寺佛教遗存等的考古发掘工作,是培养西南地区考古人才的重要基地。四川大学博物馆收藏有汉墓中出土的精美石棺及陪葬品,邛窑出土的胡人抱角杯、玩具等。霍巍教授认为邛窑遗址所反映的中西交流、商品市场流通等问题值得关注。

二、史语所的西南工作

四川汉代崖墓的调查始于1908年英国传教士陶然士(Thomas Torrance)的岷江流域汉墓考察。他撰写了《四川之墓葬》(上海《亚洲交会会志》,1910年,第41卷)和《川西崖墓与古墓概述》(1933年),第一次确认崖墓是汉人的墓葬,而非少数民族的居室(蛮洞)。1914年,法国人谢阁兰考察嘉陵江、岷江崖墓。1933年,美国人葛维汉考察彭山崖墓。1937年,嘉定(乐山)中医杨枝高考察汉代崖墓。1941年,国立中央博物院筹备处与中研院史语所共组“川康古迹考察团”,吴金鼎任团长,李济、夏鼐、冯汉骥、陈明达等人参与发掘彭山江口崖墓。但由于战时形势和人事变动的原因,南京博物馆所编《四川彭山汉代崖墓》于1991年才正式出版。霍巍教授展示了四川汉代崖墓的仿木结构雕刻和佛教题材雕刻,认为乐山麻浩一号墓室正门门楣上方的佛教雕像是目前中国发现的最早的石雕佛像。此外,崖墓石刻中秘戏图、狗、凉鞋等形象也是值得进一步研究的。目前,峡江地区的崖墓仍在陆续发现,而史语所的工作是第一次规范、系统的考古调查。

王建墓(永陵)的考古发掘由1940年挖防空洞的意外发现引起,即在成都西门外传为汉司马相如“琴台”处发现砖室。1942年,四川省博物院冯汉骥主持发掘(第一阶段)。1943年,中研院史语所与中博院筹备处合组“琴台整理工作团”继之发掘(第二阶段),吴金鼎主持。1964年,《前蜀王建墓发掘报告》出版。关于报告的撰写分工,原本前一阶段(后室发掘)由冯汉骥撰写,后一阶段(前室和中室)由吴金鼎撰写;但冯汉骥在“后记”中写到“吴先生在1948年去世后,编写任务则全部落到著者身上了”且“仅留下草稿,既未配图,亦未对出土物进行复原和考订”“吴先生的稿本仅系一种发掘经过的叙述”。霍巍教授认为二者的研究意趣不一样,撰写的结果可能也不太一样。冯汉骥先生有着深厚的旧学根底,与宿白先生一样,其研究是历史时期考古学的典范,如《前蜀王建墓内石刻伎乐考》中考证了历代伎乐情况,并将五代前蜀时期纳入考察;《王建墓内出土“大带”考》不仅研究了形态、等级、制作工艺等,还讨论了其与汉唐帝陵、吐蕃王陵间的影响;《驾头考》分析了从席地而坐到家具的变化,以及王建墓中坐像的出现;这种研究意趣和治学理路也体现在王建墓的考古发掘报告撰写中。

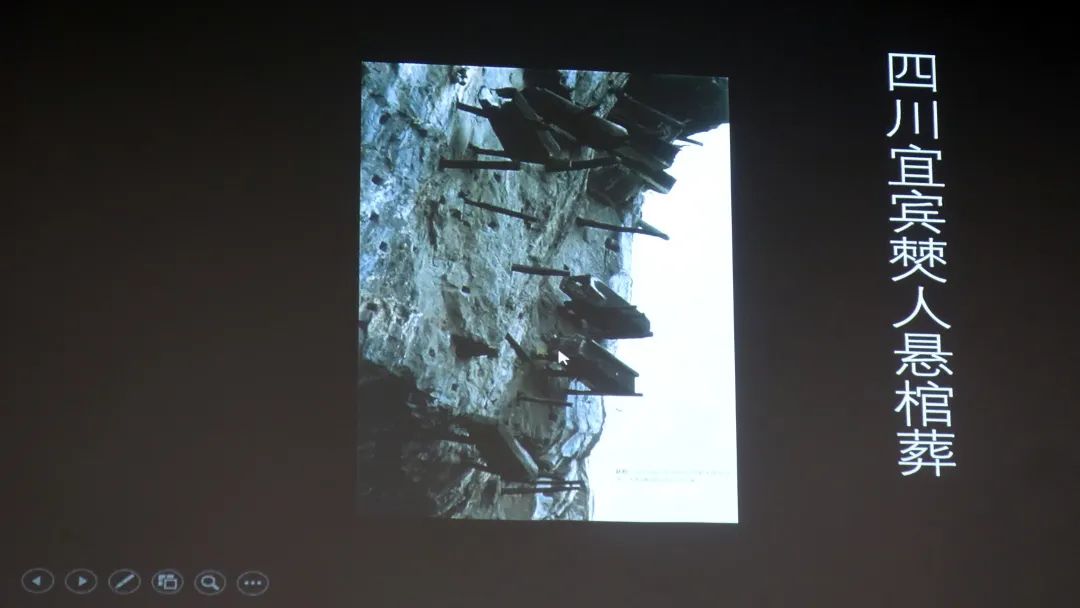

史语所凌纯声、芮逸夫等人对悬棺葬的调查,体现了史语所对川南民族地区的关注,获得了很多珍贵的资料和认识。霍巍教授认为,研究悬棺葬要解决以下问题:一是如何在崖壁上安置这些悬棺,二是为何要这样安葬,三是族属的有关情况及年代问题。史语所民族学背景的学者首先将这些问题与东南亚、南太平洋岛屿相联系,并进行了深刻的剖析。与悬棺葬共存的岩画上的形象,过去认为与彝族有关,但目前研究认为应该与僚人入蜀有关。

悬棺葬发现的地区也是铜鼓集中出土的地方,铜鼓研究也与民族考古关系密切,是西南考古学、民族学研究的一个重点。其研究肇始者也是史语所,其后闻宥也对铜鼓做了大量研究(《铜鼓考》《铜鼓续考》)。第一,关注铜鼓起源、发展及样式的变化,对东南亚地区到中国岭南、西南地区的铜鼓做了一个体系性的研究。第二,关注铜鼓的纹饰,包括鼓面、鼓身纹饰中羽人划船、太阳纹等多种题材的表现。第三,关注铜鼓的功用,在《后汉书·马援传》中既有记载,后来发现铜鼓不仅是乐器,也可以用作炊器、葬具、威信物(威望和信誉)。铜鼓研究在20世纪70年代又引起了西南考古学界的关注(如童恩正先生),成立了中国铜鼓研究会。

三、“国族史”与“地方史”书写背景下的地域考古

从杨枝高考察汉代崖墓到任乃强调查汉代石刻,他们虽是从地方史的书写入手,但都具有国族史的眼光。在这样的背景下,地域考古开始兴起,也为早期中国考古学提供了另一条阐释道路。

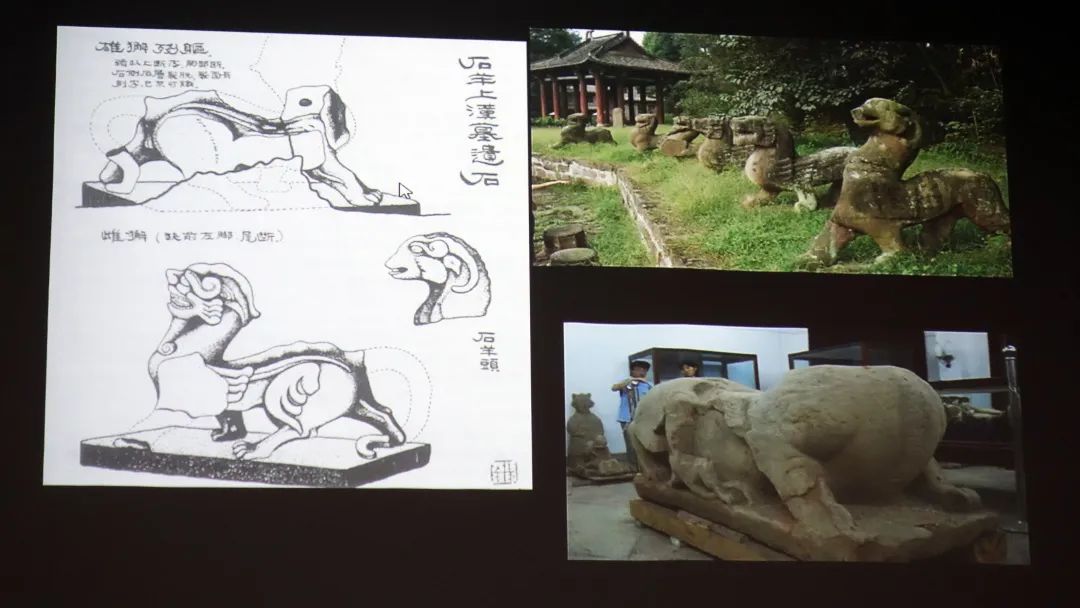

以任乃强先生的《芦山新出汉石图考》(原刊于《康导月刊》1943年第5卷第1期)、《樊敏碑考略》(原刊于《说文》1944年第4卷合刊)为例,霍巍教授认为这两篇调查报告是实地田野考古的科学记录。任先生所采取手法与现代考古学基本相同,例如,在文字描述之前附有地图,对文物所在地点加以标示;所有的碑刻、石兽、石棺图像均有描摹的线图,并详细记载有大小尺寸;对发掘出土的墓砖花纹均采取拓片方式加以记录,在拓片上对其纹饰主要特点加以附注说明,这些都为后世研究者提供了极其珍贵的第一手资料。任先生还对建安十七年的王晖石棺进行了详细的调查与记录,这座重要的汉代石棺上有四神、有翼神兽和最早的启门图。此外,任先生还发现了石羊上的有翼神兽兽群,目前在四川雅安集中展示。任先生最重要的发现是在雅安芦山县的汉代县城城门遗址旁发现镇守城门的有翼神兽残像,这是中国发现的第一例生人居址旁的有翼神兽,再次证明其与汉通西域后的文化传播相关。

四、众流归一

在中国考古学兴起、发展的历程中,西南地区的案例不一定能用“传统”这个词涵盖,但这些“西南样本”提供了当时研究者们所处环境、知识背景、观察眼光的信息,在以下几方面是有所贡献的。

一是比较考古学视野的拓展。比如谢阁兰在观察汉代崖墓时,多次使用古代埃及、古代印度的材料与中国发现的材料进行比较。但他并不是轻易地下结论,而是试图通过比较加深理解,如石棺可见于在古罗马墓葬中、八角石柱可见于古代埃及墓葬和古代印度石窟寺中。除了与西方文明中的元素比较外,他还将四川汉墓与中原地区的陵寝、墓葬进行比较,探讨中央对地方、中心对边缘的关系。

二是美术史与考古学的结合。当时的很多学者是以美术史家的眼光来考量汉代以来的雕刻、建筑遗存,将其放入美术、考古、建筑史的层面进行观察。霍巍教授认为这种方法值得发扬,历史时期考古学应该主动了解历史学、美术史的关注面向,才能将考古学学问做得宽广、深入。

三是人类学、民族学与考古学的结合。由于西南地区特定的地理环境和族群构成,民族学、人类学从一开始就与考古学紧密结合。人们总是希望通过考古学提供的实物资料去反观该地区早期族群的迁徙、流动、融合、交往等情况。

四是“国族史”与“地方史”书写中的考古学物证。了解中国及中国人的历史,在当时被称为“国族史”,与今天所说的“铸牢中华民族共同体意识”相似。中国的传统文化不是某一地点或某一区域的文化一成不变地发展形成的,而应该是中央向地方辐射、地方向中央凝聚的双向互动后,再经过国家力量的整合,最后形成了文化的基干,并在制度上加以体现,如考古学所见的陵寝、宫殿制度等。进一步说明,考古学的物证是可以书写这些历史的,而这些书写是有别于“安阳传统”的,但也是各有其源头、流向的“明流”,最终实现的是众流归一的结果。当我们今天回观中国考古学百年历程时,这些“流”是极具启示作用的。中国考古学之所以具有无限生命力,而且在世界考古学中有自己的特色,恐怕和“众流归一”有密切联系。

霍巍教授最后摘录了李济先生的西南考古计划,认为对“国族史”与“地方史”的书写具有借鉴意义:“过去十余年,华北考古之结果,证明中华远古之文化,确有一部分来自西南,吾人为欲了解全部中国文化之渊源起见,现拟按照下列计划,从事西南考古。兹拟实地调查西南古迹,颁籍吾从所熟知汉族遗物为线索,先求汉族遗迹之分布,再就地层先后,以推求汉化以前之他族文化及汉化后产出之特色。”霍巍教授还以此次讲座致敬四川大学考古学科的学术前辈,如徐仲舒先生(1898-1991)、冯汉骥先生(1898-1977)、童恩正先生(1935-1997)。

提问环节,同学们踊跃发言,与霍巍教授进行了积极的交流。第一个问题是关于西南考古中民族学、人类学与文献学、历史学两种传统的关系,即在现代学科体系下,看待他者与研究自身通常是被割裂的,那么在西南实践中是同一群学者用不同视角在做研究,还是不同的几群学者在同一地区交互的关系。霍巍教授认为有时候传统是被人为割裂的,反倒与历史的本源拉开了距离。以冯汉骥先生为例,早年的学者是“三位一体”的学者,即以考古学为本体进行发掘、调查、研究,运用大量的历史文献与考古本体融为一体。此外,西南地区本就是一个多民族地区,如三星堆文化就与中原文化不同,冯汉骥先生也非常关注当地民族学、人类学的调查,试图将考古本体、文献记载、民族调查三者合一进行综合分析,这种研究理路是“合”的关系。但是此后为了“纯洁”考古学,把一些人类学、民族学的内容请了出去,使得考古学本体僵死化,看不到事物间的联系。比如冯汉骥先生在对云南晋宁石寨山的研究中,一方面对出现的人像进行阶级划分,从社会结构角度观察;另一方面从人像的装束、位置进行类型学划分,从人群族属角度观察(如北方草原民族、西南农耕民族、西南夷迁徙流动的民族),对当时的民族考古学极具启发意义。霍巍教授主张研究中应有分有合,在一定的研究领域中要合,在某些精专的研究领域要分,比如民族史和民族考古学不能互相取代。

第二个问题是鉴于史语所在西南地区早期考古实践中的大量工作,想了解最近十余年台湾地区对西南考古的关注度和研究诉求,以及在目前两岸形势下合作的可能性。霍巍教授表示与台湾学者一直保持有联系,他们内心深处希望重返殷墟,也希望在西南地区、中原地区从事一些青铜时代的研究,以学术团体的名义进行会有一些现实困难,但不排除以学者个人的名义在西南地区进行调查的可能性,如王明珂对羌族的调查、邢义田对汉代画像的考察。西南地区确实是一个值得学界关注的地方,处于中心与边缘之间带来了很多学术问题,如三星堆极具自身特色的青铜文化来源等,也期待大陆、台湾、海外学者进一步扩展研究视野。

第三个问题是想了解新成立的四川大学考古文博学院在东南亚地区开展工作的设想,是否会更多结合民族学、人类学调查,去了解当地既有的古代文化遗存,进而认识中国文化因素输入后对当地文化、社会的影响。霍巍教授提到四川大学地处中国西南,并在该地区进行了一系列的考古工作,其中汉唐时期西南地区的对外交流涉及东南亚、南亚等重点区域。此外,四川大学的考古工作还有相当一部分涉及西藏。这些地区的工作都要求考古本体、文献记载、民族现地调查相互结合,如四川大学从事西藏考古研究的学生需要学习吐蕃史和藏语。霍巍教授认为各大高校培养考古人才的路径应该要有各自的特色。

文稿 / 袁怡雅

摄影 / 袁怡雅

编辑 / 奚牧凉

审核 / 沈睿文

本文来自“北京大学考古文博学院”微信公众号,我们将努力为您提供丰富的信息,让关心学院发展的您看到一个更活跃、更资深、更全面的考古文博学院。

了解更多信息,请前往北京大学考古文博学院网站:

http://archaeology.pku.edu.cn/

请长按二维码,关注我们