专家观点

王震中:改革开放四十余年中国文明和国家起源研究​

原作者: 王震中 |

来自: 大众考古 |

发布时间:2021-6-7 17:20 |

查看: 716 | 发布者: Ansanjin |

摘要: 从1978年至2020年,我国的改革开放已达四十二年。改革开放使中国的学术迎来了自己的春天,呈现出一片生机勃勃。中国文明和国家起源的研究,四十余年的成就蔚为大观,也很值得进行学术史的梳理和反思。如何作梳理和反思,也许见仁见智。笔者认为,学术的进步,最本质的是学术思想和方法的推进与突破,这是学术的灵魂。为此,本文从学术思想的变化,对改革开 ...

从1978年至2020年,我国的改革开放已达四十二年。改革开放使中国的学术迎来了自己的春天,呈现出一片生机勃勃。中国文明和国家起源的研究,四十余年的成就蔚为大观,也很值得进行学术史的梳理和反思。如何作梳理和反思,也许见仁见智。笔者认为,学术的进步,最本质的是学术思想和方法的推进与突破,这是学术的灵魂。为此,本文从学术思想的变化,对改革开放四十余年来中国文明和国家起源研究的主要趋势进行梳理,并做一些反思。 从学术思想的演变入手考察四十余年来我国学术界对中国文明和国家起源研究的趋势,我们发现20世纪从70年代末到整个80年代,发表的大量论文和著述都是通过文明的“三要素”或“四要素”来探讨中国文明的起源。其中,夏鼐先生1985年出版的《中国文明的起源》影响较大。所谓文明“三要素”,是指铜器、文字、城市;文明四要素是指铜器、文字、城市、祭祀礼仪中心。然而,所谓文明起源的“三要素”或“四要素”并非放之四海而皆准。关于铜器,中国、西亚两河流域、埃及、南欧爱琴海等地,其早期文明时代固然是铜器时代,但是,墨西哥的特奥蒂瓦坎文明和玛雅文明都是没有铜器的文明,在中美洲不存在铜器时代,中美洲的文明时代被称为“古典期”;西欧也并非在其铜器时代而是在其铁器时代才进入文明社会的。

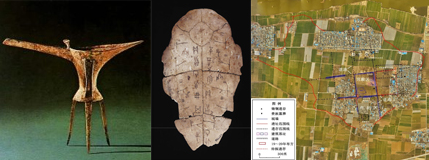

即使是在那些铜器时代亦同时大体上就是古典文明时代的地区,是否铜器一出现,立即由史前进入了文明社会?回答也是否定的。铜器由发明到较为普遍地使用显然有一个过程,考古学上使用“铜石并用时代”就处于这一过渡阶段。关于文字,摩尔根和恩格斯曾把它作为进入文明社会的标志。然而作为原生形态文明之一的南美洲秘鲁的印加文明,虽已建立了强大的帝国式的国家,却没有发明和使用文字;包括匈奴在内的许多游牧民族,在其初期文明社会虽已建立了国家政权机构,却也没有文字。此外,对于那些发明文字的民族来说,究竟是以文字的出现为文明的标志,还是以“应用于文献记录”为标志?也是难解的问题。可见,用文字的发明和使用作为判断是否进入文明社会的标志,其局限性也是显而易见的。不但有许多民族在进入文明社会后相当长的时期内并无文字的发明,就是发明了文字的民族,从文字的萌芽、发展到成熟,必然要经历相当的过程,在这一过程中,文字发展到什么程度才算进入了文明社会,实难划定。其实,摩尔根和恩格斯提出的“由于文字的发明及其应用于文献记录而过渡到文明时代”,适合于国外学术界把人类历史划分为“史前时期—原史时期—历史时期”这样的分类体系中的“历史时期”开始的标志。在这样连续发展的三个阶段中,所谓“历史时期”,是指有文献记载的历史时期;“原史时期”(Protohistory),西方学者一般将其定义为紧接史前,但是又早于能以书写文献证明的历史,其时间段被界定在史前与历史两大阶段的过渡阶段。所以兴起于欧美、后来在我国也有回应的“史前时期—原史时期—历史时期”的划分,只是按照是否有当时的文字记载而作的分期分类,其分期分类的标准根本不与社会形态的推移相关联,所以,这一分期系统不适合作为划分文明社会和国家起源的分期来使用。关于城市、城邑或都市,虽说可以视为许多民族文明社会形成的充分条件,但也不是每个民族都具备的。例如,对于游牧民族的早期文明社会而言,城市并不成为其绝对性的东西。即使在农业民族中,古埃及从前王朝的诺姆文明到早王朝时期的文明,都不属于严格意义上城市文明或都邑文明的范畴,因此有些欧美学者为了突显埃及文明的这种个性,称之为“没有城市的文明”。既然对世界各古代文明而言,“三要素”“四要素”不能放之四海而皆准;再就具体的某一地区或民族而言,我们也无法以“三要素”“四要素”中的哪几项作为进入文明社会的标志,那么,就应该转变思路。对此,王震中以及田昌五、陈星灿、童恩正、彭邦本等人都先后提出过质疑。“三要素”或“四要素”说的出现,主要是因它们在考古学上具有可操作性。由于一百多年来考古学获得了长足发展以及人们习惯于从考古学角度对古代文明进行概括的缘故,这就形成了20世纪80年代国内外较为流行的做法是把文字、铜器、城市等作为文明的标志或要素来探讨文明的起源。但是这一做法有局限性。“三要素”论或“四要素”论的文明观,明显地存在两个方面的缺陷:其一是这类“标志物”并非放之四海而皆准,很难适应世界各地文明起源的多样性和区域性;其二是它们将文明看成是单项因素的凑合,形成所谓“博物馆清单”式的文明观,这既难以对文明社会的出现作出结构特征性说明,更难以对文明社会形成过程做出应有的解释。文明社会的出现是与国家相伴随的,因此恩格斯曾有过“国家是文明社会的概括”的合理命题。我们转换思路就是把对文明起源的探讨与对国家起源的研究结合在一起,把“文明要素”作为文明社会到来时的一些现象而放在社会形态推移的过程加以研究。关于国家,恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中曾提出国家形成的两个标志:即按地区来划分它的国民和凌驾于社会之上的公共权力的设立。按地区来划分它的国民,是为了区分原始社会的组织结构以血缘为特色而概括出的标志,这与现当代欧美人类学家们在国家的定义中强调国家里的国民已经脱离了血缘关系而被地缘关系所取代,是一致的;凌驾于社会之上的公共权力的设立,说的是伴随着国家的出现而产生了强制性权力机构,这与现当代欧美人类学家们在国家的定义中强调国家具有强制性权力(或称为“合法的垄断的武力”“暴力”,或称为“国家机器”“政府机构”等)是一致的。对于恩格斯提出的这两个标志,我国学术界长期以来一直都是这样使用的。但是,随着研究的深入,我们发现,按地区来划分它的国民,并不适用于古代中国的历史实际。因为古代中国的国家社会一直到商周时期,其血缘关系还在政治上发挥着重要作用。近年笔者对商周时期的血缘关系有新的认识,例如,安阳殷墟这个晚商王都的族居特点是“大杂居中的小族居”,它反映出王都内的地缘性即亲族组织的政治性要较其他地方发达一些,也就是说,晚商王都内“大杂居中的小族居”的族居特点属于血缘与地缘的一种结合,也是史前氏族部落血缘关系在形制上的转型演变(笔者称之为转型了的血缘关系)。尽管如此,家族—宗族组织与政治权力同层同构,血缘关系以其转型了的结构在国家的政治生活中发挥着自己的作用,是当时的历史实际。为此,笔者提出对包括恩格斯在内的欧美人类学者关于国家脱离或超越血缘关系的强调要加以修正。笔者认为国家形成的标志应修正为:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。这二者必须同时具备,缺一不可。阶级的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。尽管在国家形成的途径或机制上的解释有内部冲突论、外部冲突论、管理论、融合论、贸易论等诸多理论观点的不同,但作为国家形成的结果,都有阶级或阶层、等级之类社会分化的存在,都有某种形式的强制性权力的设立,则是确凿无疑的。所以,即使各个古文明国家中阶层、阶级和强制性权力的形成途径和存在形式可有差异,但并不影响将二者(即阶级和强制性权力)的出现作为进入国家社会的标志。修正后的国家形成的这两个标志,是具有可操作性的:关于阶级是否已形成,可以通过对考古发掘出土的贫富悬殊的墓葬材料和居住建筑物的规格等方面的材料来进行考察;关于凌驾于全社会之上的公共权力,亦即强制性的权力,可以通过它的物化形式——都城和城内的宫殿等建筑物来进行考察。因为营建一个庞大的城垣,需要组织调动大量的劳力,经过较长时间的劳动才能修筑而成;而城垣之内宫殿宗庙之类的大型房屋建筑,也需要动用众多的人力物力资源。这样的公共工程,显示出在其背后有完善的社会协调和支配机制来为其保障和运营。尽管有些时候,古代公共工程的运营机制也可以是宗教信仰所致,我们不能一看见有城堡的出现就说已经进入国家社会。但是,当一个社会已存在阶层和阶级时,都城和宫殿的出现则可视为国家构成的充分条件。也就是说,城邑宫殿只有和阶级现象结合在一起时,才能说明修建城邑宫殿所体现出的是一种强制性的权力存在。关于古代国家形成的标志,在笔者对恩格斯的两条标志中的一条提出修正之后,我国学术界曾有过回应和讨论。首先,易建平发表了自己的见解和商榷意见。易建平赞成笔者不把脱离或超越血缘关系作为中国古代国家形成的标志,但他反对用“阶级”取而代之。他说:阶级的出现只是“国家产生的前提条件之一”,把“前提条件之一作为主题事物本身的标志,十分不宜。任何的一种前提条件,都可以存在于主题事物出现之前很久,这是一个常识。并且,有了该前提条件,也难以断定,该主题事物一定会随之产生。比如,就社会发展来看,有了阶级,国家并未产生的情况,比比皆是。典型的例子有大家经常提到的中国凉山彝族”。言下之意,易建平似乎是倾向于国家形成的标志只有一个,那就是强制性权力机关的出现。因为易建平在该文中比较赞成马克斯·韦伯的有关国家的定义。韦伯认为,国家是一种“在一个给定范围领土内合法垄断了武力(暴力)使用权的”组织。但易建平又认为韦伯的定义中的国家所“垄断了”的强制权力一直到近代也没有完全实现。若以此为标准,岂不是直至近代,中国也没有进入国家社会吗?既然“韦伯的‘国家’定义本身存在着根本性的问题”,那么我们为何还要用这一定义来作为衡量是否已形成国家的标准呢?说韦伯的这一定义只适用于所谓“早期国家阶段”“成熟国家阶段”“标准国家”这三者中的“标准国家”,也是自相矛盾的。难道“早期国家”“成熟国家”就不是国家了吗?易建平的有关讨论,显然使问题有所深入,也具有促进理论创新的意义,但也不能不辨。我们说,尽管可以存在只有阶级分化而没有国家政权的社会实体,但不存在只有国家政权而没有阶级的社会;不论是阶级产生之后才有国家,还是国家是随同阶级的产生而一同出现,阶级是国家的社会基础,是国家社会的重要现象,所以,这一现象既可以是所谓“前提条件之一”,也可以同时是“主体事物本身”的标志之一,何况我们并非仅仅以阶级的产生作为国家形成的唯一标志,而是把它与强制性的凌驾于全社会之上的公共权力一起作为国家形成的标志的,二者缺一不可,而且以阶级的存在作为国家形成的标志之一,有助于说明国家权力的强制性。易建平之外,沈长云也提出了不同意见。沈长云在《古代国家形成的两个标志不宜否定》一文中说:“我们在有关国家起源与形成问题的研究中,应当坚持‘按地区来划分它的国民’和‘公共权力的设立’作为判断我国古代国家形成的标志……夏商周既然是‘国家’,也一定具备作为国家的必要条件,不仅要有公共权力的设立,还应有地区行政组织的建立。笔者认为,这种地区行政组织,是由各个地方彼此没有血缘关系的族邦构成的一套行政系统。这些族邦是血缘组织,但它们既然被国家编织进一个共同体,彼此之间又没有血缘联系,并各自长期占有某一固定地域,那就只能是国家的下属行政单位。”沈长云的上述观点有几个问题需要辨析:其一先秦时期的“族邦”究竟是“血缘组织”的“族”(族共同体组织)还是带有血缘特征的“邦”(邦共同体组织)?沈长云主张是前者。如果是前者,那么“族邦”与氏族或族氏有何区别?其二反之,如果“族邦”是带有“族”(血缘)特征的邦,那么各个族邦“被国家编织进一个共同体”,这样的国家即夏商西周王朝国家,就属于经历过一定发展的较为复杂的国家,很难把它视作初始国家。其三在商周时期,作为夏商西周王朝国家的结构,既有位于核心地位、作为“国上之国”的王邦(王国),亦有王邦之外、作为“国中之国”的诸侯邦国即所谓“族邦”,整个王朝国家是一种“复合制结构”(详后),沈长云所说的“地区行政组织”就是各个诸侯邦国(族邦),沈长云的逻辑是:尽管“这些族邦是血缘组织”,但因各个族邦“彼此之间没有血缘关系”,所以夏商西周王朝国家脱离了血缘关系。试想作为王朝国家的各个组成部分是血缘性的,那么只是因为各个组成部分之间的血缘有所区别,这就能算作脱离了血缘关系吗?事实上,原始社会的部落是由各个氏族组成的,每一个氏族可以视为是一种血缘关系,但部落内的各个氏族之间在血缘上也是互有区别的,氏族制社会最主要的血缘区别是在氏族这一层面上,如果把沈长云的逻辑用在氏族制社会的部落层面上,原始社会的部落组织不也就成了脱离了血缘关系的组织了吗?此外,沈长云说,依据恩格斯“三次社会大分工”理论,“在野蛮中期,随着第一次社会大分工,‘就产生了第一次社会大分裂,即分裂为两个阶级:主人和奴隶、剥削者和被剥削者’”。其实,三次社会大分工说中的第一次社会大分工的理论,只能看作当时的科学假说,并没有充分的事实根据。三次社会大分工的第一次分工讲的是亚洲上古时期牧畜业早于农业。然而,根据五十年代以来西亚和我国近几十年的考古成果,这一说法显然是需要修正的。考古学已证明,无论是西亚还是中国,农业的起源可以上溯到一万年前,农业的起源早于游牧,在农业中可以包含有家畜饲养,而以游牧经济为特色的游牧民族,则出现的较晚。至于游牧民族是否转变为农业民族,则视其本身的和外部的各种条件为转移,并不是人类文明产生和发展的必然规律。所以,依旧用包括恩格斯在内的欧美人类学家坚持的“古代国家形成的两个标志”来衡量夏商西周王朝国家是否属于国家,很难适应中国的历史实际。在古代国家形成标志问题上,20世纪70年代以来,作为酋邦理论的一种发展,一部分西方人类学者和考古学者通过所谓“四级聚落等级”来区别酋邦与国家,提出“四级聚落等级的国家论”的理论,也很有代表性。所谓“四级聚落等级的国家论”,其理论逻辑认为复杂社会发展中根本的变化首先是决策等级的增多。例如,约翰逊(G.A.Johnson)提出部落和酋邦拥有一到二级行政管理机构,国家则至少拥有三级决策机构;亨利·瑞特(Henry T.Wright)、厄尔(Timothy K.Earle)等人将这种决策等级(行政管理层次)与聚落规模等级相对应而提出:四级聚落等级代表村社之上的三级决策等级,因而表示国家;三级聚落等级代表在村社之上的二级决策等级,因而表示复杂酋邦;二级聚落等级代表其上有一级决策等级,因而表示简单酋邦。至于划分和衡量聚落等级的标准或方法,采用的是第二大聚落(即二级)应是最大中心聚落规模的二分之一,第三大聚落(即三级)应是最大中心聚落规模的三分之一,以此类推。美国斯坦福大学的刘莉教授在《中国新石器时代——迈向早期国家之路》一书中,即以此为标准,分析了中国史前聚落形态,其结论是中国的龙山时代还没有形成国家。用聚落等级的划分来表示社会复杂化程度,在理论上原本是有意义的。但是,“四级聚落等级的国家论”的局限性也是非常明显的,它的局限性有如下表现:第一,划分和衡量史前聚落等级的标准是聚落的面积,研究者的主观因素大于客观量化的意义,同为第一级聚落,各地悬殊很大,并没有统一的标准,也无法做出统一标准。此地被划分为第一等级的聚落,放在彼地就只能属于第二乃至第三等级的聚落。所划出的各个规模等级在本聚落群中有相对意义,但在各地之间却没有可比性。原本是要用量化的方法,其结果却是在各地的聚落群之间无法给它一个统一的量化标准,它所包含的研究者的主观因素是显而易见的。第二,聚落的规模面积只是问题的表面,由聚落的规模面积来划分聚落的等级,并由此决定其行政的决策等级,并未抓住问题的实质,用中国上古时期即虞、夏、商、周四代的情况来检验,似乎与古代中国的实际不符。一直到春秋时期,一些小诸侯国的聚落等级就是《周礼》所说的“体国经野”式的两级结构,如《左传》昭公十八年所记载的“邾人袭鄅”,城破而国亡,就是如此。可见作为区分酋邦与国家的衡量标准,问题的实质并不在于某个聚落群中聚落等级究竟是由三级还是四级而构成,而在于该政治实体是否存在较集中的强制性权力机构,社会中是否存在阶级和阶层。