深度阅读

杂志精选|| 巴米扬大佛是如何建造的?

巴米扬大佛是如何建造的?

文图 / 邵学成

2001年,塔利班武装炸毁巴米扬大佛,令世人震惊,并痛惜不已。这一珍贵的佛教文化遗产是如何被建造起来的?其背后有怎样的社会背景和文化内涵?长久以来,我们对此知之甚少,所幸通过学术史回顾和考古新发现,似可管中窥豹。

2015 年中国民间组织对被毁后的巴米扬大佛的三维复原影像

巴米扬佛教遗址群位于阿富汗巴米扬城北兴都库什山区平均海拔2250米的山谷中,包括巴米扬主崖石窟、弗拉迪石窟 (Fuladi) 、卡克拉克石窟 (Kakrak) 、焦古拉 (Shar-I Ghulghulah) 四部分,石窟总数约为1万,但多数是与佛教没有关系的百姓住家石窟,佛教石窟主要开凿于3~9世纪。

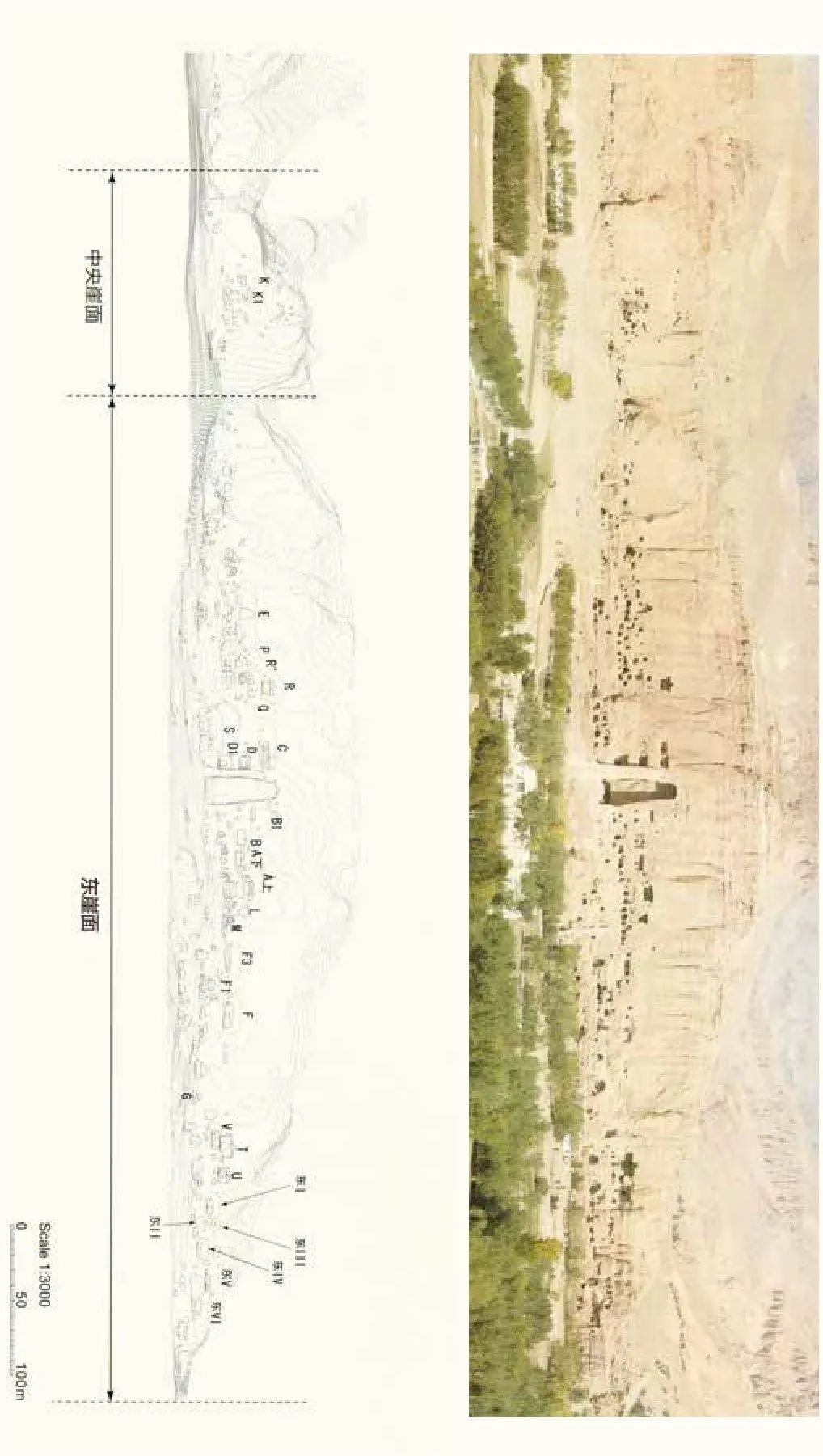

巴米扬主崖全长1300多米,最显著的是东、西大佛像 (东大佛高38米、西大佛高55米) ,大佛周围分布有大小石窟约750个。此外,由联合国教科文组织划定的世界文化遗产保护范围还包括Qallai Kaphari、Shar-I Zuhak等地点,这些区域有一些尚未探明的文化遗存。

巴米扬大佛位置

历史上巴米扬地区是丝绸之路上的一个中继站,在佛教美术史上历经波斯萨珊、犍陀罗、克什米尔风格的影响和洗礼,形成一种杂糅、多元的文化。

古代巴米扬并没有自身的文献存世,《新唐书》称巴米扬为“帆延”,或曰“望衍”“梵衍那”,同时对其政治、地理情况进行描述。据玄奘《大唐西域记》记载,至少在公元632年,巴米扬大佛已经建造完成,这也是对其最详细的记载:

“梵衍那国东西二千余里,南北三百余里,在雪山之中也……伽蓝数十所,僧徒数千人,宗学小乘说出世部。王城东北山阿有石佛立像,高百四五十尺,金色晃曜,宝饰焕烂。东有伽蓝,此国先王之所建也。伽蓝东有鍮石释迦佛立像,高百余尺,分身别铸,综合成立。城东二三里伽蓝中有佛入涅卧像,长千余尺。其王每此设无遮大会,上自妻子,下至国珍,府库既倾,复以身施,群官僚佐就僧酬赎,若此者以为所务矣。”

客观地讲,当时要建造巴米扬大佛需要满足三个条件:一是坚实的经济赞助,二是强力政权的支持,三是造像思想的流行,此外还要考虑营造自然条件和建造技术等因素。尽管历代学者对大佛建造问题有很多优秀的研究,但往往在关键问题上彼此间难以趋同,存在一定的争议。2001年巴米扬大佛被炸毁后,联合国教科文组织在田野考古发掘和科技考古等方面取得一系列新成果,这些新发现和新成果或许可以帮助我们揭开巴米扬大佛建造之谜。

建造年代与赞助人

巴米扬石窟主要洞窟立面(John C. Huntington)

历代学者对于巴米扬大佛的建造年代,主要有以下几种观点:3世纪迦腻色迦王建造、5世纪白匈奴时期建造、6世纪末~7世纪初西突厥时期建造、7世纪中期以后建造等。关于佛像尊格,除《大唐西域记》明确记载东大佛为释迦佛外,西大佛的尊格问题尚有争议,究竟是燃灯佛,还是弥勒佛?同时大佛的赞助人究竟是帝王、贵族还是商人的问题也难以形成统一的观点。

巴米扬山崖东立面

巴米扬山崖西立面

法国驻阿富汗考古代表团 (DAFA) 的富歇在1922年11月对巴米扬进行了考古学意义上第一次科学调查记录,他在同友人的通信中表达了自己的疑问,即为何贫瘠的山谷中有如此大规模的佛教遗迹,造像的物质基础从何而来?此后通过研究,他对建造大佛和石窟寺院的物质条件做出简短精辟的判断:该地区的古代王侯和百姓笃信佛教,同时靠近中亚地区主要交通干道的地理位置给他们带来了巨额财富。富歇认为东、西大佛是贵霜时代犍陀罗风格的产物,与迦腻色迦王有关,时代应为3世纪左右,哈金等人继承了此观点。在法国独占阿富汗考古的30年期间,主要的石窟内容已经明了,对石窟建筑学的调查已经完毕,但是无法从建筑风格上得到确切的年代学认识。后继学者的研究重点渐渐转向以壁画为中心的艺术史考察上,以图证史,期望得到具体的年代,尤其是针对东、西大佛天井壁画的考察,认为这与大佛建造年代密切相关。

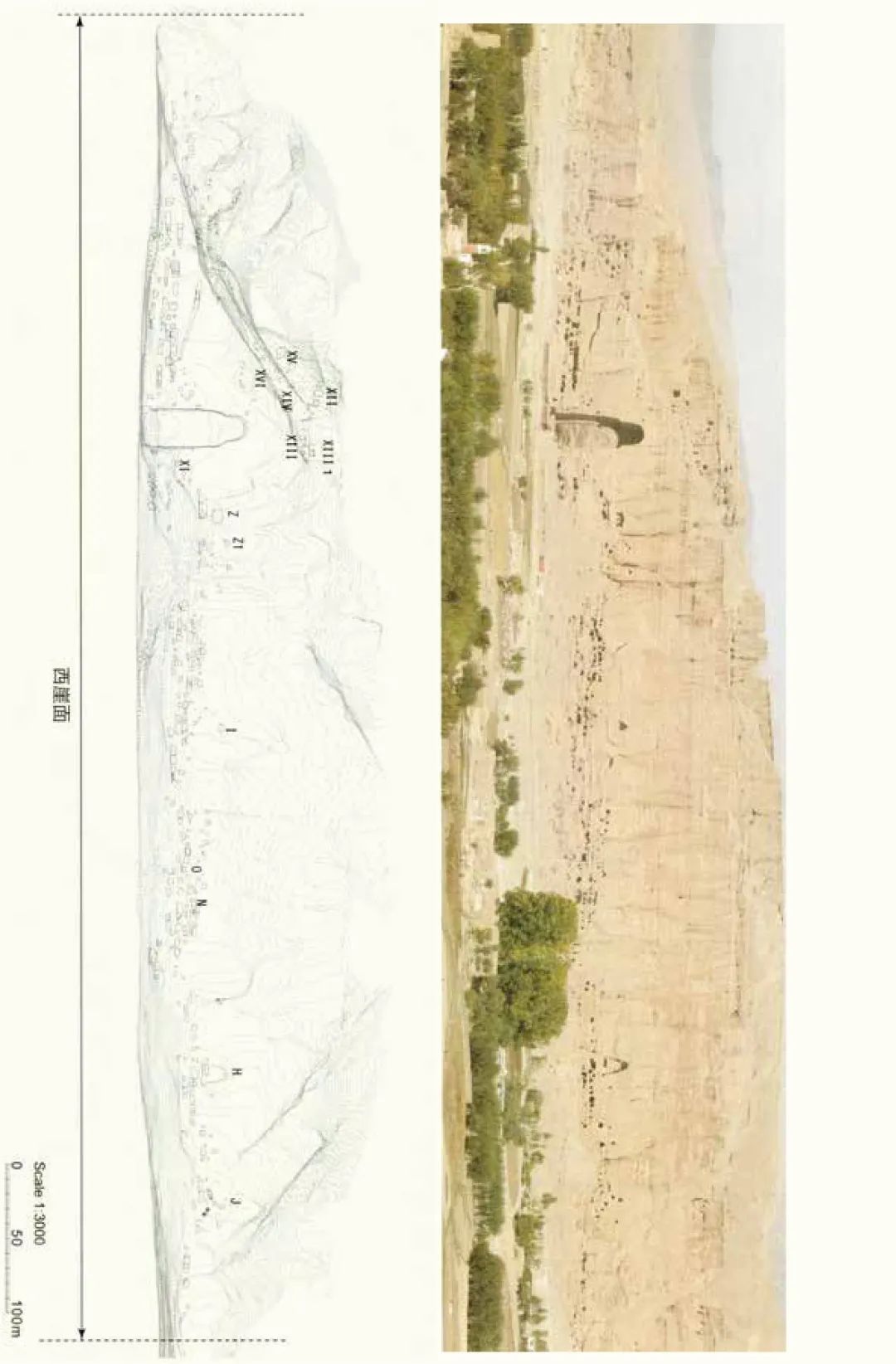

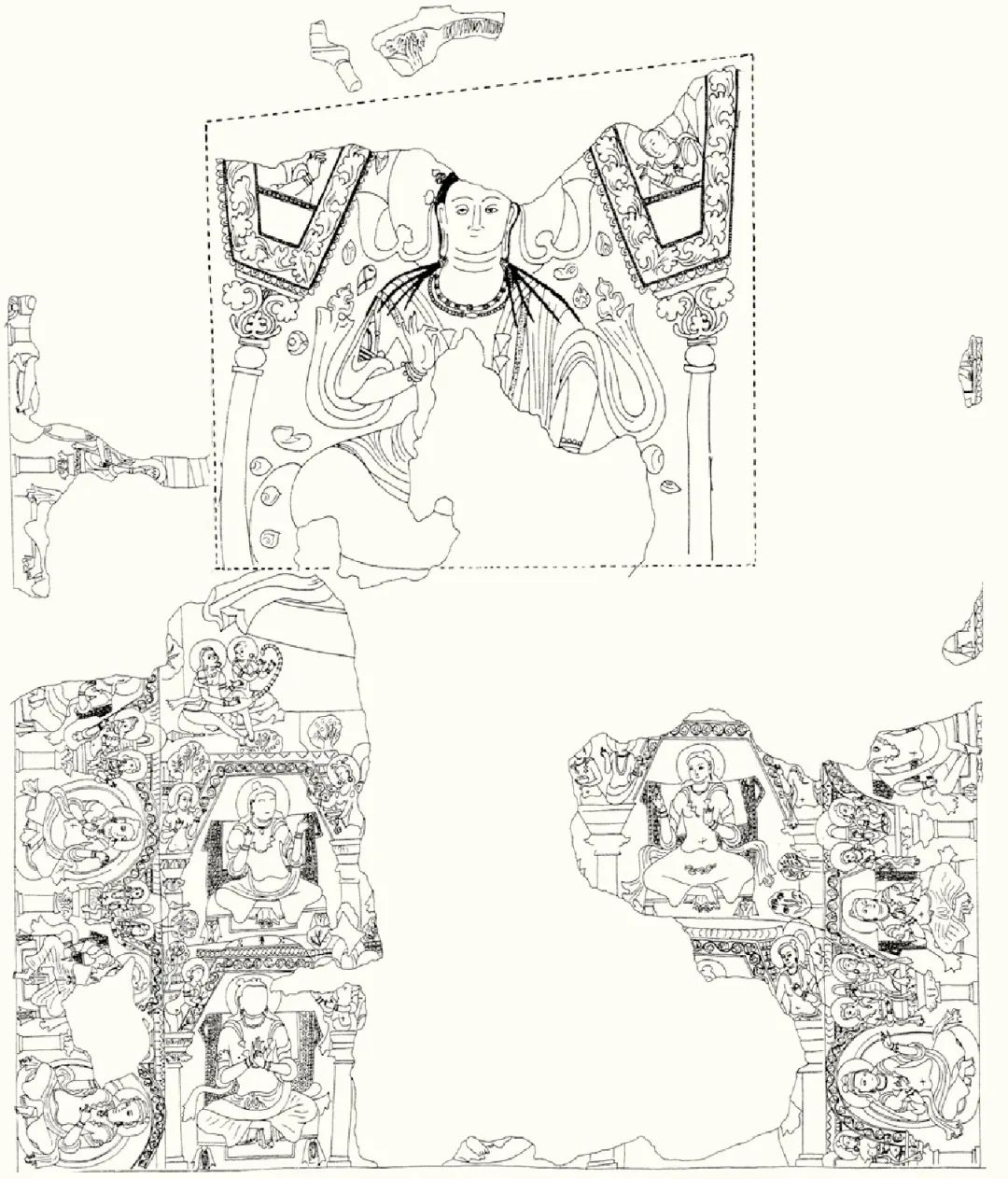

西、东大佛立面线图

美国学者罗兰注意到环绕在东大佛周边的壁画和雕塑表现的图像学元素为萨珊风格,结合文献资料推断其营造时间在6~7世纪。同时从D窟天井的连珠纹样辨识出猪头纹样,与斯坦因在吐鲁番阿斯塔纳古墓葬中挖掘出的6~7世纪丝织品图案比较,进一步推断石窟建于较晚的年代。其最有创新的发现是认为东大佛艺术风格是以犍陀罗佛像为原型,而西大佛则是依照印度秣菟罗雕塑风格修建,犍陀罗和秣菟罗的艺术风格影响同时在巴米扬山谷出现。

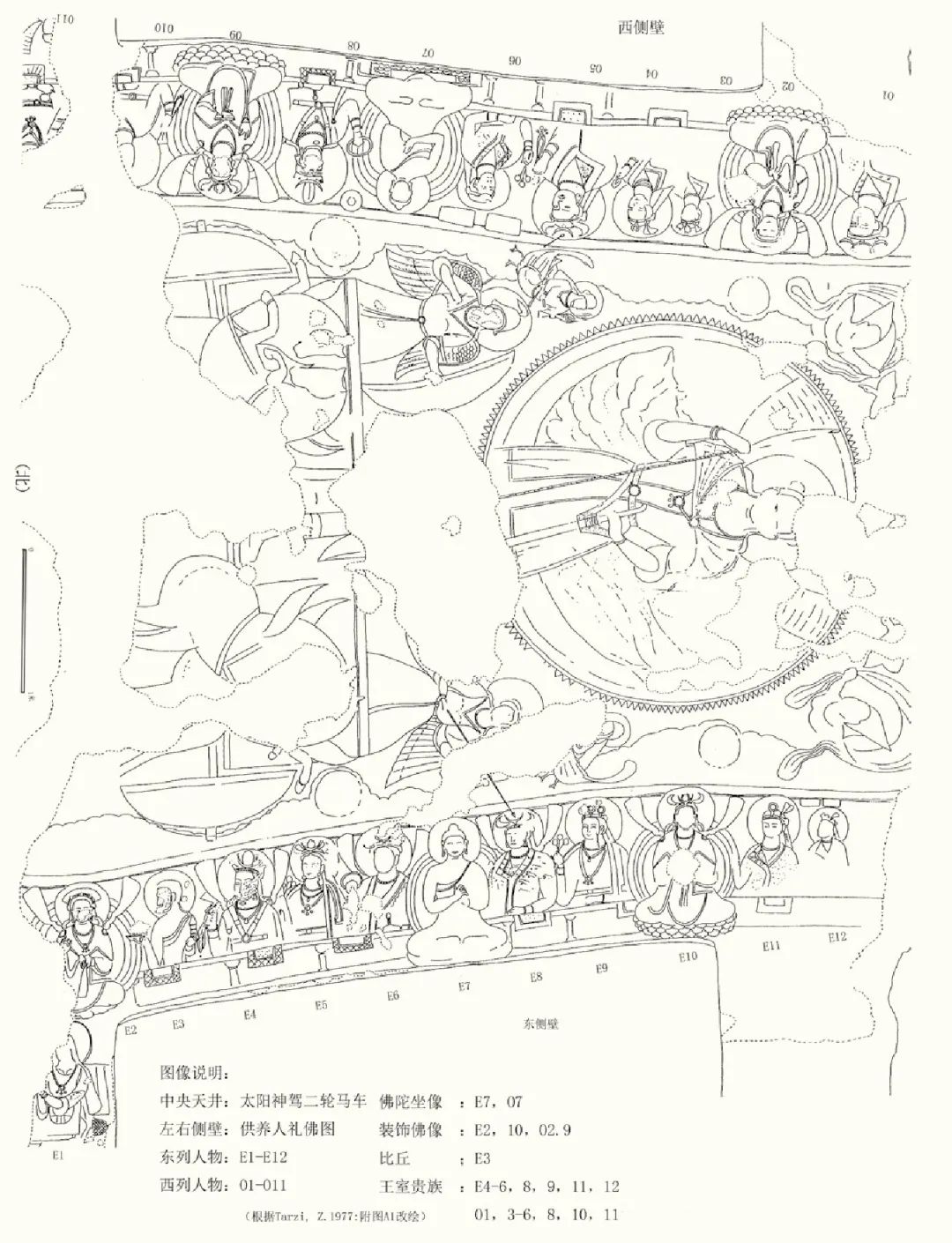

D 窟壁画中猪头纹样

日本学者小谷仲男根据东大佛壁画中三日月王冠和小贵霜寄多罗王朝钱币上冠饰图案相似的现象,认为东大佛壁画礼佛行列中的一些人物的王冠也属于同一种类,推断寄多罗可能是这一时期统治巴米扬地区的王朝。不过这些钱币没有在巴米扬山谷被发现,并且除了冠饰因素之外没有其他相同点。

巴米扬地区存在过的古代国家,或许并没有发行自己的钱币,而是一直使用周边国家的钱币,这种模式有可能是一种经济附庸关系。如果各种钱币通过交流进入巴米扬地区,那这些石窟壁画也应该有部分属于周边国家的赞助供养,这种开放式供养状态可能是当时的一种模式。如果假定巴米扬是该地区宗教、政治、经济中心的话,这样解释造像动机也许比较容易,但以巴米扬山谷为中心的区域并没有丰富的文献、钱币学资料证据表明巴米扬在政治、社会和经济方面是一个强大权力的中心。同时在这个区域内营造大佛的动机必然蕴含某种狂热的宗教情结,这样也必须考虑在当时历史背景中佛教思想主导的造像活动,使得巴米扬地区成为中亚和南亚之间宗教仪式和精神的中心,吸引了朝圣者和商人等前往旅行。

巴米扬东大佛壁画中的礼佛图

哈佛大学的绍特尔认为大佛在突厥统治时期 (552~744) 建造。7世纪时,西突厥的叶护可汗成了整个中亚到印度河流域的霸主,突厥尊重各地区的语言文字和民族信仰,并且突厥皇室和贵族也热衷于成为佛教信徒。

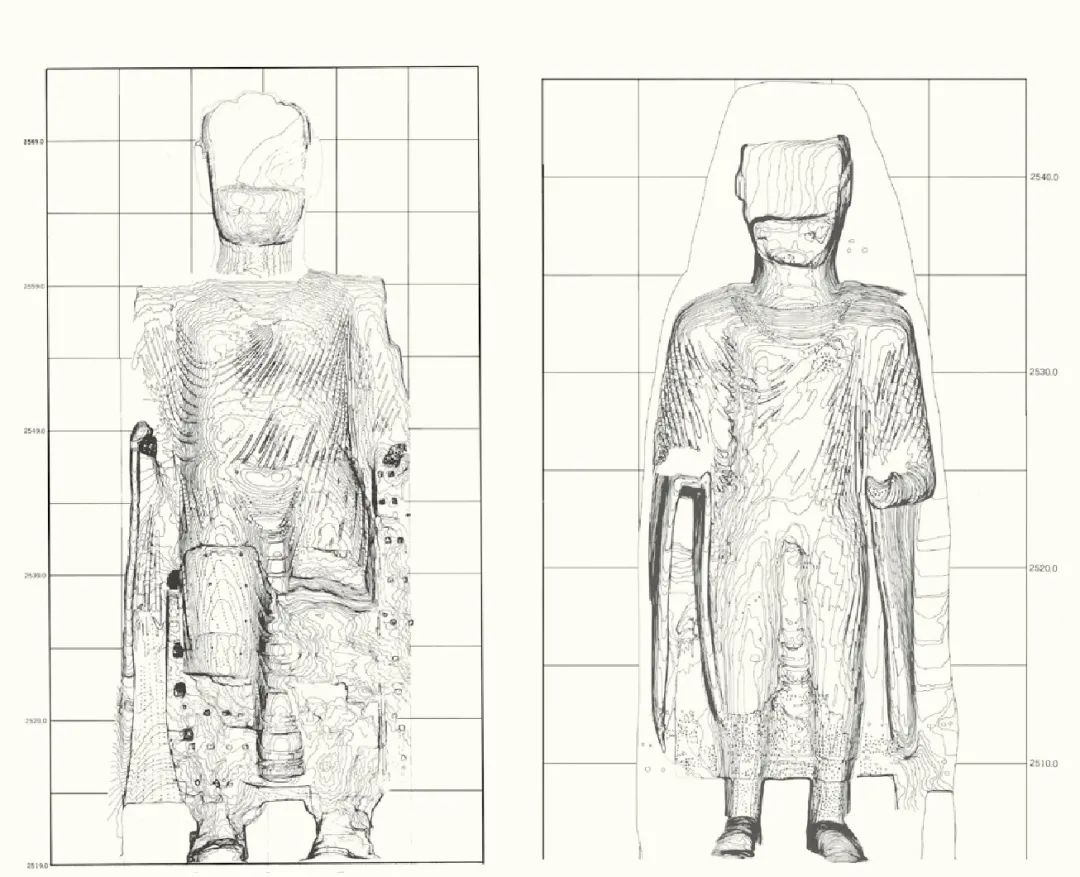

从天井图案来看,日本学者宫治昭认为东大佛的天井应该是太阳神,西大佛的天井壁画应该是弥勒所在的兜率天的模样,描绘的是弥勒佛降生的姿态。如果东、西大佛的建造和壁画同时完成,那么确定天井壁画的年代,就有可能推断出大佛的建造年代。从壁画装饰纹样来看,巴米扬石窟的兴盛是在6世纪中期偏后。

日本学者桑山正进根据20世纪70年代开始激增的考古资料,结合汉文资料,包括人物传记、朝贡使节记录、特别是历代僧传中的旅行僧资料,对佛教在巴米扬地区的作用和历史演进过程进行了深入研究,发现巴米扬地区商业的兴盛得益于6世纪后期中国和印度之间交通路线的转变,使之成为新路线上的一个重要中继城市。佛教中心的转变、大量物质财富的增长给当地佛教发展与寺院经济都带来了保障。

西大佛天井壁画与 E 窟天井菩萨像

数十年间,考古学家已经尝试区分出巴米扬周边多用途遗址与特殊宗教遗址的区别,伴随考古出土资料中陶瓷器数量的增多,也可以渐渐在兴都库什地区建立初步的考古学时空框架,以及在特定时间里该地区物质交流文化的概貌。

大佛被毁后,考古学家在联合国教科文组织的组织下对佛像碎片内部残留木块、秸秆、绳索等进行科技检测,同时确定了东、西大佛的建造年代,即东大佛建造时间段为公元544~595年,西大佛建造时间段为公元591~644年。这一结果公布后基本得到国际学术界的认可。相较于科技考古的最新成果,早期美术史学者为大佛建造年代所做出的努力和成绩也不能被忘记和抹杀。

建造过程与秩序

日本学者对巴米扬壁画试料进行过碳十四年代测定,其结果约为公元450年~850年,其中各个洞窟壁画的纪年有所不同。基于这次测定结果,可以将所测定的巴米扬石窟壁画的年代大致分为三期。特别引人注目的是第一期,即5世纪中期~6世纪中期,相对应的石窟是J窟群和M窟群。前面提到,东大佛的建造时间是在6世纪初期,也就是巴米扬石窟最初的营造期。第一期前段中的J窟群和M窟都是离东大佛距离较近的位置,应该是东大佛开始营造的时候就已经存在。同时饶有趣味的是,东大佛周边的C、D、D1、A诸窟,经测定属于第一期后段。这说明在东大佛造立过程中,是先建造通往大佛头顶的阶梯,在阶梯的中途分枝的形体中再建造周边的石窟。可以这样理解,并不是先营造大佛,而是先做大佛周边石窟,这种与常识相反的营造过程考虑起来非常难以理解。或许是营造大佛周围的石窟时,并不准备做大佛,这些石窟存在一段时间后,再继续营造的大佛,当然也有可能是改造了部分石窟修建了大佛。

建造材料与工艺

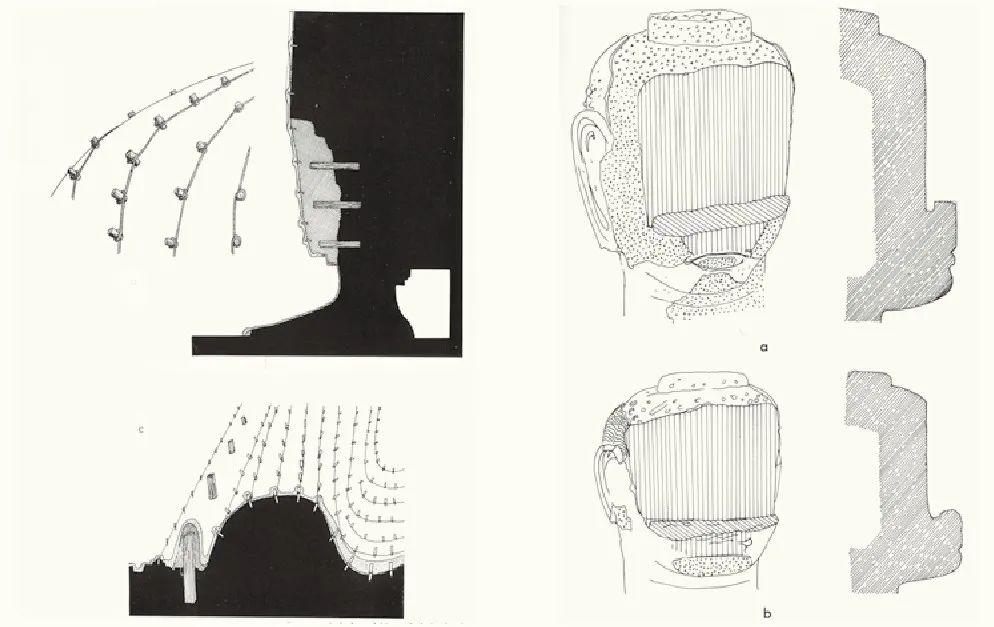

巴米扬大佛基本是由岩体雕刻出大概形体,在大佛岩体表面再插入木制楔子,用绳索固定串联,表面装饰部分石灰膏。在身体的一些重要部位上,如胳膊前臂和脸部等需要仔细塑造的部分,可能会架设木制龙骨支撑,表面再施灰泥装饰。玄奘在对东大佛的描述中称其为“鍮石释迦佛立像”,因此鍮石在巴米扬历次修复中被认为是最好的材料。关于这些建造原理和材料工艺,很多学者在大佛被毁前曾进行详细讨论。

巴米扬大佛建造部分工艺示意

1939年哈金出版德语版的巴米扬旅行手册时,称东大佛表面上还有一些红色和蓝色的彩绘,在下颌处还有金色的痕迹。印度考古局20世纪70年代在修复东大佛面部时,发现部分细节仍然保存金色绘画痕迹,在其身体部位红棕色袈裟上也有金色物质残留,有些是金箔,有些是金色涂料。

巴米扬大佛被毁后,国际古迹遗址理事会德国分部对残存在雕塑碎片表面的颜料进行检测,发现东、西大佛袈裟的彩绘存在多次重妆现象,而且两个大佛的重妆存在使用同种颜料的现象,并且在重妆前还存在一些小型修复行为。结合颜料分析的实验结果,在大佛的表面僧衣上存在粉红色、红色、黄色、深蓝、蓝色、黑色和自然色的碎片,甚至可以推导出5种涂刷过程,但是无法确认哪一种过程是绝对正确的。

大佛第一次上彩绘涂料是在建造之初。第二次重妆有可能是在770~870年之间,之前第一次的涂料已经脱落磨损,长时间没有经过大规模修复。在这一时期巴米扬有可能重新成为佛教信仰地区,大佛被再次重绘,这一次白色和红色成为重要的涂料。在第二次重妆后,巴米扬进入伊斯兰时代,遭到了“汪达尔主义”式破坏,但也有可能进行过重要的修复。但是第二次重妆之后,当地人们对两个大佛的印象成为后期文献中记述的“red idol”和“white idol”。

佛教思想与流派

巴米扬石窟几乎所有的雕塑和壁画上都没有发现文字题记,佛像与文字一体化的传统似乎没有在巴米扬地区形成。巴米扬佛教传承过程中究竟使用过哪些文字,哪些佛教典籍与外来思想传入过此地,哪些造像思想影响过巴米扬的佛教造像,都是谜团。

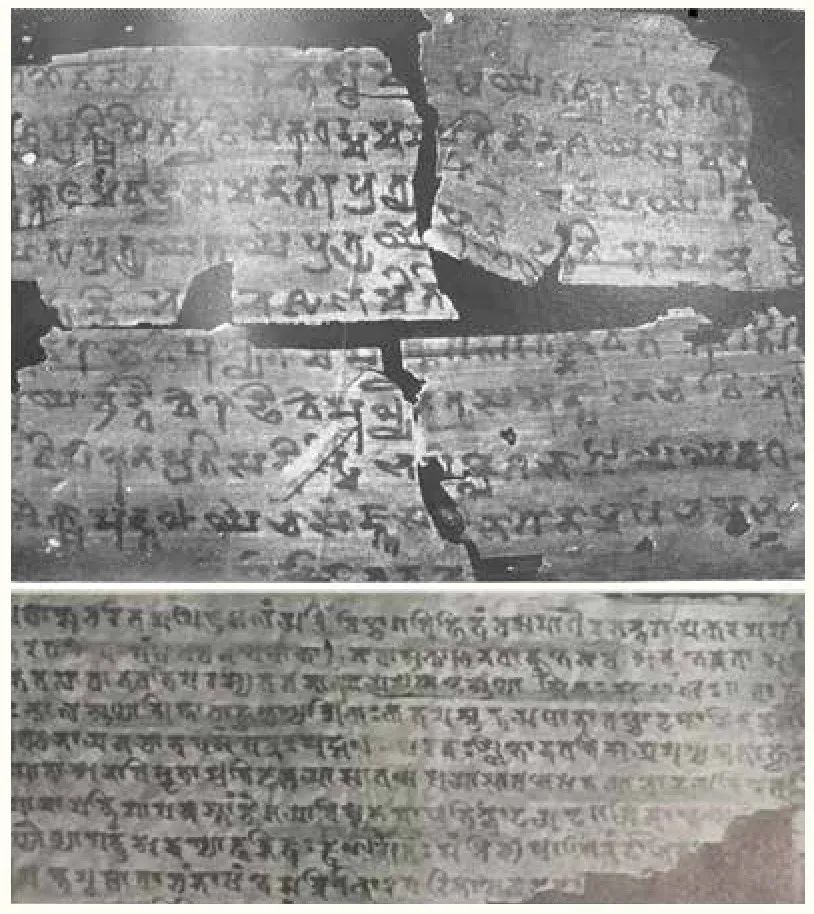

1930年6月,哈金在G窟发掘的时候,在佛塔和佛堂的北壁出土了大量的经典写本,这是巴米扬第一次经正式考古发掘出土的文字资料。

这批经片大部分是梵文,有一些是佉卢文的派生文字,受到梵文的影响都混合在一起。列维认为种类有从2、3世纪 (贵霜王朝) 到7、8世纪 (笈多王朝) 的文字,印度固有的文字加上中亚特有流行书体,也有和田和库车型的文字,包括贵霜婆罗密4片、笈多婆罗密3片、中亚斜体婆罗密2片,还有其他佉卢文残片。这些经典的年代下限不会晚于7、8世纪。

经片的大部分内容是教理和论书,至于究竟是什么经典,什么论很难清楚。但可以清晰判别出其中有大众部律的残片,即《摩诃僧袛律》1片和一切有部教团中构成论藏部分的“六足发智”的《阿毘达磨集异门足论》梵文1片。这批写本根据已经判明的内容来看,脉络上没有内在关联,应该是从不同地区收集而来的写本。写本有可能是供僧侣学习用的练习本,也有可能是练习抄写经书用的残片。

这些残片中包含大众部律、上座部、一切有部的论书等,与《大唐西域记》中“伽蓝数十所,僧侣数千人,修习小乘的说出世部”的记述有些出入,但是与《大唐大慈恩寺三藏法师传》中的记载可以吻合,在慧超访问时,记述此地是大、小乘并学。在佛教部派中,一般认为大众部分裂出现小乘说出世部。

G窟发掘出佛教经典说明在巴米扬石窟建筑中存在类似敦煌藏经窟的可能性。DAFA在哈达地区考古发掘中也曾发现过丰富的写本资料,但不幸的是没有被充分重视而毁掉了。

G 窟出土佛经写本

此后,在阿富汗内战中巴米扬山谷意外流出1万件以上写本,这批写本包括很多材质,既有传统的贝叶 (palm leaf) 、羊皮纸 (卷) 、白桦树皮等,也包括一批刻在铜板上的文书。这批写本中使用的文字主要有婆罗密文字 (3世纪初) ,笈多时代婆罗密文字东北类型 (3~4世纪) 、西北类型 (5~6世纪) 文字,吉尔吉特巴米扬第1类型文字 (6~7世纪) 、第2类型文字 (7~8世纪) 等。写本佛经中大约有200余片使用佉卢文字犍陀罗语书写的贝叶写本,其中含有很多大乘佛教的经典残片,例如《贤劫经》,澳大利亚和美国的学者对其进行碳十四年代测定的结果是公元210~417年之间。

通过对这批写本的研究,我们可以初步还原出巴米扬地区佛教流传的情况。在1世纪左右,佛教应该传入了巴米扬地区,经典都是法藏部的特色。但当贵霜人从北方侵入犍陀罗,说一切有部受到支持,开始兴盛起来,法藏部逐渐衰退。同时小乘佛教的《大般涅槃经》也出现在这一批写本中,这也为石窟壁画中涅槃与弥勒的内容找到经典来源。

在综合这些出土写本的成果之后,我们可以试着复原巴米扬地区佛经文字的使用历史。从2世纪末开始到3世纪中期,巴米扬地区的佛教教团使用佉卢文的犍陀罗语言记载教团内容。进入4世纪,开始使用梵文对这些经典再次进行书写。这个变化的原因尚不清晰,有可能因为教团之间的更替,新的教团进入巴米扬地区。但是在佛灭后一百年间,没有任何大乘佛教的消息。大乘佛教在公元纪年前后以北印度为中心兴起佛教革新运动,从以上的经典写本研究中发现的新材料,也可以证明这个宗教运动部分的起源和变化。特别是关于悟性智慧的展开,悟性的阶段修行,原来属于教团的修行者,在新的大乘思想引导下,开展新的佛教活动,这些活动影响了石窟的开凿。同时大乘佛教与部派教团有着完全不同的信仰,就是以佛塔信仰为中心的在家信仰集团的产生,大佛即大塔的思想随后产生。

在巴米扬佛教发展过程中存在各种信仰并存的事实,通过发现的经卷写本可以构建和证明其部分造像思想内容。巴米扬的信仰并不是由玄奘所叙述的单一小乘说出世部组成,而是由大小乘并存的教派组成,同时玄奘在《大唐西域记》中所记载的巴米扬是全书中唯一的小乘说出世部,这个记载本身就包含很多谜团。依据部派分裂的文献,说出世部是释迦牟尼死后一百年根本分立的上座部、大众部中,从大众部分立出来的一派,主张佛的超越性、绝对性,承认多佛的存在,同时主张对于佛塔的供养,是这一部派的特点,该部派与大乘佛教义理最为接近。因此巴米扬山谷的大佛,以及石窟中的壁画和雕塑中存在的多佛、千佛表现,以及对于佛塔崇拜的痕迹或许都与此教义相关。

在考虑造像和经典的关系上,过去研究中一直认为的东、西大佛与华严经、弥勒下生经的结合,现在还找不到佛经上的证据。尽管一些研究人员认为巴米扬东、西大佛有可能是西突厥时期建立,西突厥也曾向中国请过华严经典,也会涉及中国地区对其造成的影响。但大佛造像与经卷的结合,还需要进一步的证据。

东大佛的胎内遗物

2006年,国际古迹遗址理事会整理调查被塔利班摧毁的佛像碎片,德国工作人员从东大佛的残骸瓦砾中,发现在桦皮上书写的佛经教写本碎片。这些碎片约20片,原来被放置在一个筒状的容器中,两端有金属制作的盖子和容具,同时还有包裹这些碎片的布料。

被毁前的西大佛与东大佛

写本的文字是属于吉尔吉特-巴米扬第1类型文字,使用时间大概在7世纪左右。写本是《十二支缘起》短编的梵语经典,碎片属于前半部分。在内容上与玄奘所翻译的《缘起经》比较相似。

2008年10月,德国工作队在东大佛右肘部搭建木建构支架的沟槽内发现包裹着麻片的封泥物品。这个小型的麻袋包大概5厘米左右,同时发现的还有伴随的麻袋、香和干燥的植物。封泥上的两个图案分别为狮子和马的图案,图案直径在1厘米左右,在马和狮子周围是连珠纹样。这个封泥麻袋包应该是在建造大佛的时候放置入大佛体内的,但是调查人员并没有打开,估计里面还会有香木或者骨灰等物质。在佛陀传记中,“狮子”形象是表示释迦牟尼,“马”的形象代表佛陀的诞生,这印证了玄奘所记述的释迦佛名字,具有一定的意义。

东大佛胎体内出土遗物

德国学者推测封泥是来自于印度的馈赠,是为大佛建立而馈赠的祝贺品。这些印度系数种文字书写的佛经文书、梵文写本、传播教理教义的典籍,放置在大佛身体内,就像舍利一样,或许是表达神圣佛陀的一种存在,是一种学习的对象。

根据这个佛经状况来进行分析的话,可以得知这些佛经被放置进入一个容器内,收入东大佛的胎体内,或者说是放置在身体的某个缝隙中。再比较以往佛塔中出土遗物的情况进行考虑,在无法得到释迦遗骨舍利的情况下,会使用一种替代物,即将书写一种简短的缘起诗歌 (法身舍利偈) 的经卷放入佛塔内部,代替释迦舍利。但是在东大佛发现胎内经这种事例,是在印度和中亚佛教圈内第一次完整发现佛像胎内经卷并解读。

关于巴米扬大佛建造的动机、政治文化背景和造像思想问题,在既往研究认为巴米扬大佛是佛塔的拟人化的观点外,巴米扬佛塔信仰、舍利供养、经卷遗物作为一种物质遗存媒介,可以解释部分佛教信仰之间的关系,巴米扬大佛的营造是在一个佛教整体造像隆盛的背景下产生的纪念碑式行为。在物质保障方面因为巴米扬位于新的交通路线上,商贸和税收为大佛建造提供了充足的经济基础保障。在巴米扬地区伊斯兰化之前,政治从属虽然经常发生变化,但佛教基本上受到统治阶层的支持与庇护。大佛拟人化是否代表了某位帝王,仍然有很大的研究余地,这些将会在以后的研究中进一步阐述。

巴米扬山谷佛教遗址群于2003年入选世界文化遗产名录 (同时列入濒危世界遗产) 。世界遗产委员会评价:巴米扬山谷的文化景观和考古遗址向世人展示了从公元1~13世纪期间以古代巴克特里亚文化为特征的艺术和宗教发展。正是在这一发展过程中,佛教艺术的干达拉流派兼收并蓄了各种文化影响。这一地区汇集了大量的佛教寺院、庙宇,以及伊斯兰教时期的防御建筑。

涅槃与弥勒的组合是释尊入灭后形成的救济论图像,在印度和犍陀罗地区并没有出现,但其却存在于巴米扬壁画中,或许是中亚始创的新图像形式。通过这些事例可以观察出图像所代表的思想,巴米扬壁画主题是以弥勒为中心,表现了中亚特有的末世终结论和来世救济论的世界观。在巴米扬壁画内容中,本生图、佛传图等说法图并没有出现,很多石窟内部的图像上存在多佛多菩萨的思想,还有一些描绘以同心圆为中心的千佛场景,这种以无数佛像充满世界的布置场景是大乘佛教世界独特的宇宙观。

(本文刊登于《大众考古》2017年01月刊,作者为中国人民大学佛教艺术研究所特聘研究员