深度阅读

再现粟特人:从古代文献到3D重建

撒马尔罕那一片片杏树林啊

红色百合花盛开的布哈拉

头缠白巾的商人

穿过那遍布黄沙的奥克苏斯河

——奥斯卡·王尔德《万福,女王》

王尔德这首19世纪晚期的诗歌正是西方人对“东方”的典型想象——融合着引人共鸣的称谓、明艳的色彩与异域风服饰。这样一种想象是其无知与距离感造就的浪漫情怀产物,奥斯卡王尔德从未到过中亚,甚至可能从未邂逅某个穆斯林的商人、墓葬或其它。19世纪少数对中亚有第一手资料的西方人是探险家、外交人员、政府官员与军官等。他们中的许多人不过是当时英俄两大帝国在疆界纷争较量中的棋子。即使有人对历史感兴趣,他们的知识储备也不过是基础的军事与社会政治,并且关注的是他们当时而非古代。

在奥斯卡·王尔德所处的时代,人们对古代中亚尤其是粟特人认知匮乏。记忆力出色的古典学者或许记得希罗多德的《历史》第三卷提到过粟特人,古典地理学家托勒密和斯特拉波以及史学家阿里安、昆图斯·克提乌斯等都有零星的记载。琐罗亚斯德教的学者与相关人员应该可以从《阿维斯塔》(琐罗亚斯德教宗教文本合集)得知粟特人的名字:最高神阿胡拉·马兹达创造的十六个地区中,粟特位列第二。研究“东方”语言的学者或许曾读到,粟特是阿契美尼德君主大流士的属地,正如伊朗西北部的贝希斯敦铭文(克隆尼尔·亨利·C·罗林逊于1848年译出)所提及的。不过,还有一些简短的,令人感兴趣的资料,对探究粟特人的过往略有意义。

值得注意的是,如今情势已有所变化。在过去的120年间,人们已经越来越将粟特人视为拥有重要影响和意义的文化。他们的历史、考古和语言学出现在大学课程中,也成为重要的学术研究课题。我们现在知道粟特人是一个颇具商贸、农业和艺术才能的民族,并且在中国和亚洲其他国家之间的物质与思想交流中扮演关键角色。与此同时,他们也在布哈拉和撒马尔罕附近(今乌兹别克斯坦)的故土创造了属于他们的独特文化。本文简要讲述对粟特人的发现或“再发现”。

中国僧人玄奘

关于粟特人的现存文献资料

我们用“再发现”这个词,是因为很久以来已经存在关于粟特和粟特人历史与文化细节的丰富资料了。事实上,资料可追溯至两千年前并横跨中世纪。西方学者面临的问题在于这些信息记载所用的语言难以解读或接触:中世纪阿拉伯人、波斯历史学家和地理学家的描述、古代中国官方历史记载、中国旅人的见闻。从这些资料中,我们可从中获悉一些关于粟特城市、国家及其统治者、历史事件、风俗、宗教仪式的重要知识。

由于中国王朝史学与其他典籍中有着粟特地名、地理描述和历史事件的丰富记载,与西方学者相比,中国学者对粟特人十分熟悉。这些王朝编年史有助于厘清从公元前4世纪晚期亚历山大统治直至唐朝和9世纪这段时期的(粟特史)。据《史记》记载,早至公元前116年,粟特人就开始遣送贡品——尽管当时对其国家或地区的实际称谓尚不清楚。不过,从这之后,中国史学典籍就经常详述粟特城市和地区了。这些记录也反映了早至公元4世纪的粟特商贸网络的建立,以及粟特人前往中国的移民潮。许多粟特移民接受了中国姓氏(昭武九姓)以表明他们的西域(中国对粟特和其他中亚地区的称呼)来源。即使在750年半粟特人血统的安禄山叛乱后甚至宋朝时期(公元960-1279年),粟特遗民仍然坚持中国文化。留存时间最久的形象之一就是粟特人的舞蹈。(图1-3)

图一中亚舞者,中国甘肃山丹县附近出土,公元7世纪镀金铜像,高13.7厘米,宽8厘米,中国山丹博物馆藏

图2 两扇墓门,中国宁夏回族自治区盐池何氏墓M6,唐代公元700年左右,灰岩高89厘米,宽43厘米

图3 中亚舞者画像砖,中国河南安阳修定寺,唐代模制陶器,高54.6厘米,宽48.3厘米,深9.5厘米,旧金山亚洲艺术博物馆艾弗里·布伦戴奇藏品 B60S74+

另一颇有价值的中国文献是编于公元5世纪中期的《后汉书》。对粟弋或粟特的描述如下:“栗弋国,属康居。出名马、牛、羊、蒲萄众果,其土水美,故蒲萄酒特有名焉。”不过这些信息需仔细辨别,因为它们很可能误导读者。例如,粟特人为了贸易而向北扩张,使得公元7世纪中期的玄奘将吉尔吉斯斯坦东部的伊塞克湖到阿姆河的整片地区都认作粟特,但这比它的实际地理范畴要大得多。

如果说中国史学典籍记载了粟特与中国的往来,穆斯林文献则提供了另一不同的视角。它们大部分成书于穆斯林统治粟特后的数世纪,是早期文献的抄本,后者几乎与历史事件处于同一时代,但现在都遗失了。它们的重点更侧重于伊斯兰对中亚的征服,因此事件与人物是以粟特征服者的视角来看的。此外,另一重要文献来自波斯历史学家艾布·贾法尔穆罕默德·本·贾里尔·塔巴里。他的阿拉伯语编年史书《历代先知与帝王书》,是一部从创世纪到公元915年的世界通史巨著。塔巴里引用早期著述,如亲历者描述和当地编年史等现今不复存在的资料,对同一事件从不同视角进行阐述和理解,这可谓是一种相当现代甚至后现代的研究方法了。事实上,在经过与粟特档案资料的比对后,历史学家魏义天(étienne de la Vaissière )已经证实了塔巴里对征服粟特记载的准确性,尤其是片治肯特城的德瓦什梯奇王在穆格山的战败。包括塔巴里在内的史学家和地理学家的其他穆斯林文献有助于我们了解粟特的影响程度与实际上的地理扩张范围。

有些阿拉伯、波斯与中国文献所载可追溯至粟特人的鼎盛时期,因而包含了粟特的重要信息。然而,由于大量记录来自二手而非一手资料,本质上也只是文本,因而对于梳理粟特文化上的作用仍有限。此外,这些文本是由粟特文化的外行所著。人们没有“由内”(即经由粟特书写或物质文化)了解粟特人生活的途径。但19世纪晚期帝国扩张时代一切有了变化。

帝国时代的粟特发现

19世纪再发现粟特人的关键在于西方帝国主义在中亚的汇聚与考古学学科的发展。19世纪中期,俄国东扩,中亚变成俄属突厥斯坦,俄国探险家和地理学家开始留意到城墙塔楼的建筑遗存。当地民众注意到这些断壁残垣,并以tepe(山丘)、kala或qal’a (堡垒)称之,通常再添加一个以土丘地貌为基础的一个史诗角色或名字,如阿夫拉西阿卜。

考古发掘开始于1867年的贾肯特,这个曾兴盛于10-11世纪的商贸中心。(今哈萨克斯坦锡尔河下游河谷,咸海东岸)。对其“宝藏”的夸张报道也点燃了人们对包括粟特在内的其他遗址的考古兴趣。1875年,发掘工作开始于阿夫拉西阿卜城,即古代和中世纪撒马尔罕(公元前4世纪的马拉坎达,亚历山大征服粟特时得名)的旧称,粟特的主城。

俄国把中亚收入囊中后,公众开始对该地及其古物感兴趣,当地考古和文物协会出现在如今俄化的中亚城市中。1894年,第一个协会成立于塔什干,活跃至1916年,出版发行关于该地区考古与历史的会刊文章和交流。其中有一些是关于该地区出土的陶制纳骨瓮。

图4 古代瞭望塔遗迹中国甘肃敦煌奥利尔·斯坦因正是在这样的塔里发现了含有粟特古书简的邮袋

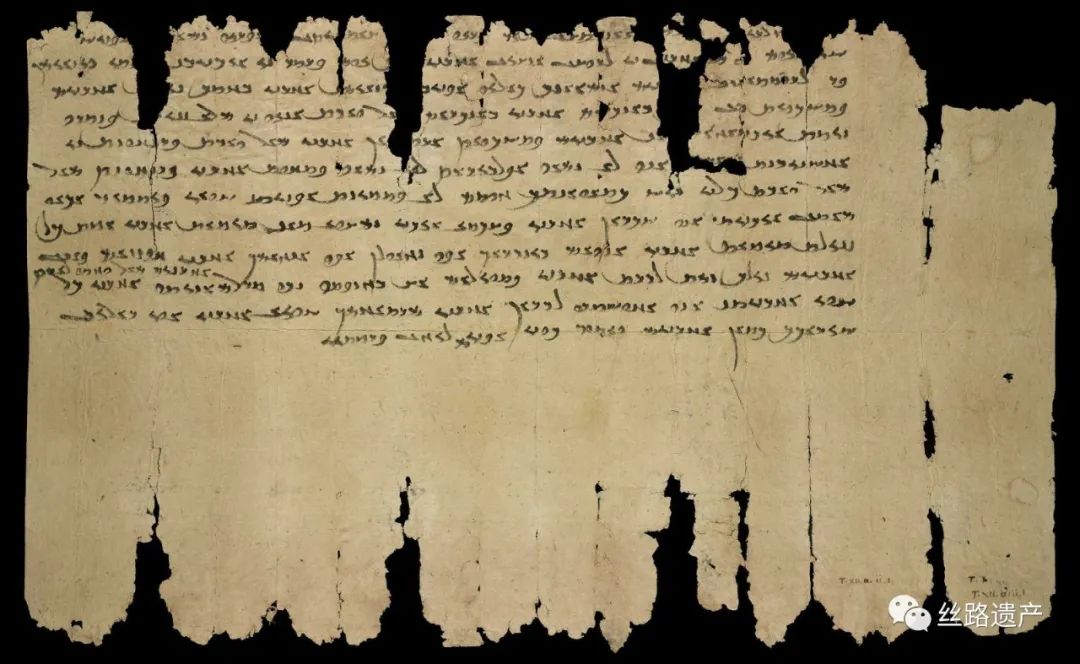

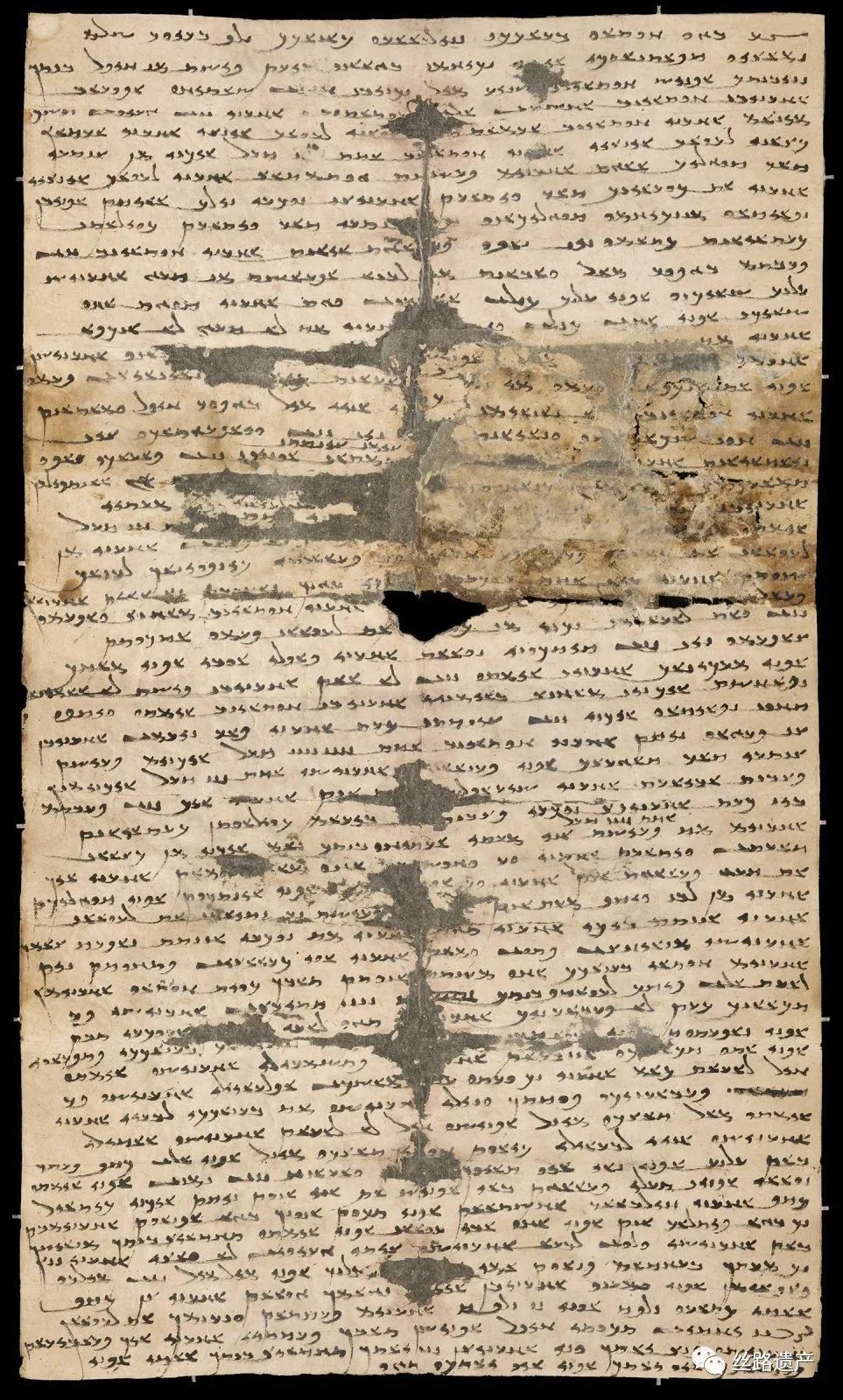

在俄国人在自己帝国领土上探宝之时,出于帝国竞争和对知识的渴求,英法探险家也忙于自己的发现。1907年,大探险家和传记家马克·奥利尔·斯坦因(1862-1943)发现了中国敦煌的古书简(图4-6)这不仅助于增进粟特语言知识,还为了解公元4世纪粟特人在中国的生活提供了新视角。

图5 粟特古书简1,公元4世纪,1907年发现于中国敦煌西部烽燧(T.XII.A)中纸墨文书,高42厘米,宽24.3厘米

图6 粟特古书简2 ,公元312或313年,1907年发现于中国敦煌西部烽燧(T.XII.A)中纸墨文书,高42厘米,宽24.3厘米

图7 尼古拉斯·西姆斯-威廉姆斯(亚非学院)谈论粟特语言的再发现

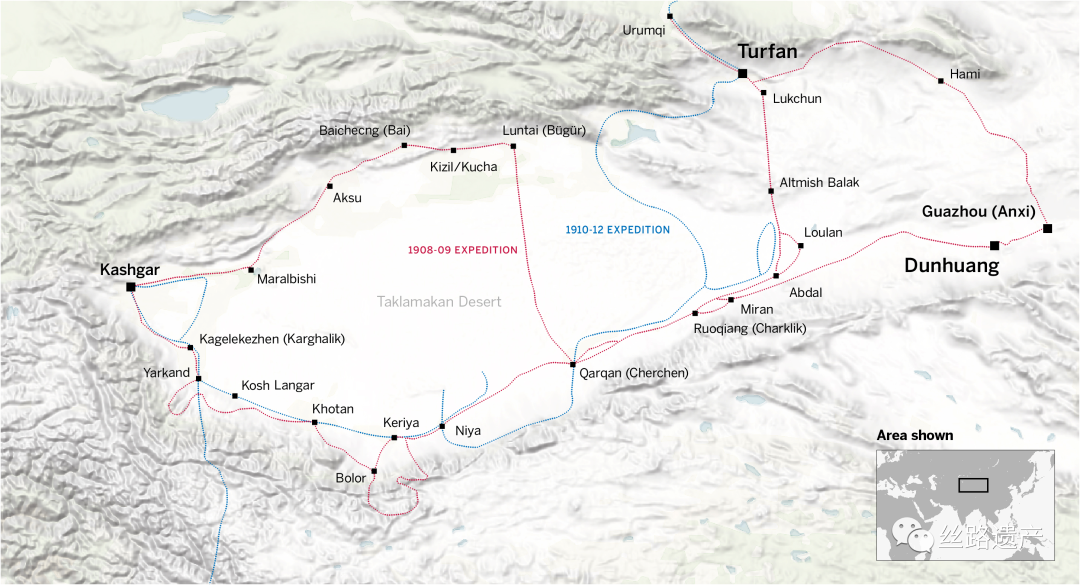

对中亚考古有兴致的不限于欧洲诸国。斯坦因和其他人的发现以及随后建立的中亚西方学术网路,促进了大谷光瑞伯爵(日本僧侣)的研究,后者组建了1902-1914年三次前往中国新疆的考古探险。图8 大谷光瑞不仅希望他的探险可以使日本与欧洲的学术研究并驾齐驱,还追寻着自己的佛教信仰与佛教向日本的传入。然而,他们在新疆的探索结果比较混乱。大谷光瑞在第一次探险后由于财务丑闻不得不退出,不过他其团队发现的一大亮点是克孜尔的一处洞窟寺庙建筑及壁画。随后在吐鲁番、喀喇沙尔、库车、敦煌发现了手稿、丝绸及其他物品。图8

图8 大谷光瑞中国西部与中亚探险行程图

这些中国西部与中亚东部之行产生的手稿发现在范围和类型上与欧洲人所获相差无几。不过,日本探险家对追寻佛教起源的兴趣使得他们的探险还涉足佛教建立的其他区域,如印度、泰国、柬埔寨、蒙古和中国。

这些考古发现促使学者们回归粟特文献资料,并热衷于考古和文献的比对研究。在1926年,桑原氩