专家观点

荣新江:北周史君墓石椁所见之粟特商队

继虞弘、安伽墓之后,2003年西安发现的北周凉州萨保史君墓,又为我们研究入华粟特人提供了丰富的图像资料。这里仅就史君石椁所见的粟特商队,参考其他文字史料和图像材料,略作整理分析。

一、史君石椁等图像上的粟特商队

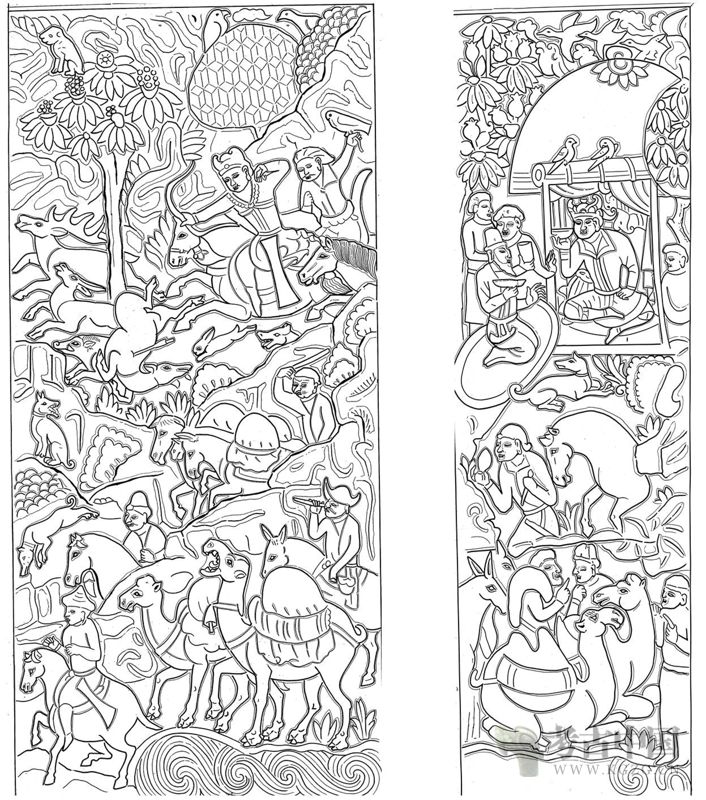

史君石椁西壁第三幅(W3)画面分上下两部分。上部描绘的是一位粟特首领在树丛中狩猎的场面。画面下部的图像,是一幅商队行进图。商队最前面是两个骑马的男子,其中一位可以看见腰间悬挂着箭袋。后面是两头驮载货物的骆驼,再后面是一位头戴船形帽的骑马男子,上举的右手上握着望筒正在了望。在两头骆驼的右上方,有两匹马和一头驴驮载着货物并行,后面一持鞭男子正驱赶前行。

▲ 史君墓石椁商队图

紧挨着这幅图像,转到石椁北面的第一幅(N1),上部中心位置的帐篷内盘腿坐一男子,头戴宝冠,着翻领窄袖长袍,腰束带,右手握一长杯,脚穿长靴。帐篷前铺设一椭圆形毯子,上面跪坐一位头戴毡帽的长者,着翻领窄袖长袍,腰束带,悬挂腰刀,右手握长杯,与帐内人物对坐饮酒。帐篷两侧有三位侍者。画面的下部是一个正在休息的商队,中间有两位男子正在交谈,一人肩上还背着货囊。有一人牵着载货的马,一人照料着两匹驮载货物的骆驼卧地休息,后面还有两头驮着包裹的驴子。这幅图的上部,应当是粟特商队首领萨保拜见游牧民族(嚈哒或突厥)首领的画面,下部则是商队休息的场景,这个商队,应当就是上述西壁第三幅下部商队的缩影。

与这些画面类似的场景,也出现在其他粟特系统石棺床的围屏上。如日本Miho美术馆藏石棺床编号D的石板,即绘有胡人牵驼而行,骆驼背上驮有高大的包裹,骆驼右侧和后面各有一胡人随行,下面有三个披发的游牧民族(嚈哒和突厥人)骑马而行。这与史君西壁的出行图表现的都是商队行进的情形。山东益都发现的石棺床围屏,也有一幅“商旅驼运图” ,绘一仆人牵着一匹骆驼和供主人骑坐的骏马向右方行进。仆人深目高鼻,短发,上穿翻领衫,腰系革带,右佩香囊,左挂短剑,下着紧腿裤,脚穿软底尖头皮鞋。骆驼背驮成捆的织物,悬挂着水囊。

▲ Miho美术馆藏石屏商旅图(郑岩绘)

▲ 益都石屏商旅图(郑岩绘)

安伽墓石棺床后屏左边第五幅,上部绘两人在虎皮圆帐篷内席地而坐,左边头戴虚帽者为粟特萨保,右边是披发的突厥首领。帐外有四位从者,有的戴波斯冠,有的戴突厥皮帽。下部绘三个穿紧身长袍的胡人,其中一个背负包袱,一个手持胡瓶,身后有两头背负口袋的驴,还有一峰骆驼背负高大的包裹,跪地休息,旁边还有鹿、羊在歇凉。这种上下构图,和史君石椁北壁第一幅非常相象,上面表现粟特萨保出行中访问游牧民族的部落,下面是随行商队休息图像。此外,山西太原发现的北齐娄睿墓的壁画上,也有同类的商队图像,绘四个胡人牵引五峰骆驼,驼背上驮着软包和垂橐。

▲ 安伽石屏商队休息图

这些专门表现商队的图像中,有明确墓志记录的安伽、史君的图像均出自粟特萨保墓中,而图像的主要人物是粟特人,因此我们统称之为粟特商队,虽然我们不否认在这些商队中也包含着其他种族的成员。另外,在这些大致相同系统的石棺床或石椁图像上,还有一些画面可以间接表现商队出行的场面,下面在相关部分予以说明。

中国发现的粟特首领墓葬中的这些商队图像,如果我们和粟特本土的图像加以比较的话,就立刻可以看出他们的价值所在。近年来一直在粟特本土从事考古发掘的葛乐耐(F. Grenet)教授说:“整个粟特本土艺术甚至没有一个表现商旅驼队的景象。”史君石椁等图像资料为我们观察粟特商队提供了一个很好的视角。

二、商队的规模

中古时期粟特商队是如何组成的,商队的规模多大,种族构成如何,一直是我们关心的问题。在上面展示的史君石椁或其他商队图像上,我们看到的商队人数很少,不过这大概是画面空间有限的缘故。在这些构图非常紧凑的画面上,人数虽然不多,但很可能每个人都代表着商队中的一类人员。从现存的其他材料,我们可以看出这种粟特商队的一般规模。如《周书》卷五○《吐谷浑传》记魏废帝二年(553),“是岁,夸吕又通使于齐氏,凉州刺史史宁觇知其还,率轻骑袭之于州西赤泉,获其仆射乞伏触扳、将军翟潘密、商胡二百四十人、驼骡六百头、杂彩丝绢以万计。”这是一个以青海为中心的吐谷浑国派到北齐而返回的使团,这个使团除了负有政治使命外,显然同时是一个商贸队伍,因此使团的首领是吐谷浑的官人仆射乞伏触扳和将军翟潘密,而队伍的主体是商胡。从翟潘密的名字来看,他可能就是商队首领(萨保?),同时又是使团的将军。这次被西魏凉州刺史俘获的商胡有240人,如果这一商团是全军覆没,那么其规模也是相当大的——240人加上“驼骡六百头、杂彩丝绢以万计”。而如果被俘的只是其中一部分,则其总人数必然在240人以上,那么可以想见这支商队的壮观了。

佛经中常有五百商人在萨薄(商主)率领下出外经商的故事,我们曾通过对克孜尔、敦煌石窟相关图像的分析,指出这些原本反映印度商人出海的情景,在中亚和中国西北沙漠地区变成了粟特商人的形象。如敦煌莫高窟第296窟窟顶北披东段绘制的《福田经变》,在桥的一侧,有一个头戴尖顶帽、深目高鼻的胡商牵着两峰骆驼,骆驼驮着高大的货物包裹,后面一个胡商赶着两头驮着货物的毛驴相随,上面一栏则描绘商人在果园休憩,骆驼也卧地休息,还有骡马在槽边饮水,两个人正给一头卧着的病骆驼灌药。在同一洞窟窟顶东披所绘制的《贤愚经》善友太子入海求宝故事画面上,也有一个丝路商队的图像,前面是三个骑马的商人,后面是两人步行牵引着两队驴马,都背负着包裹,后面还有一人照应着牲畜。这些人物有的像汉人,有的则深目高鼻,都穿着胡人常穿的紧身长袍,应当是胡人商队的表现。莫高窟第420窟窟顶东坡上部隋代《观世音菩萨普门品》,绘有一个商队正赶着一队驮着货物的骆驼、毛驴翻山越岭。这些画面,形象地表现了当时粟特商队在穿行中亚沙漠地区的情景,有些商队行进和休息的场景部分可以和史君石椁等粟特图像直接对比,而石窟中相对宽敞的绘画空间,给我们展现了粟特商队更加壮观的画面。

▲ 敦煌莫高窟隋窟商旅图

其实,从情理上来讲,我们也可以想象当年粟特商队带着许多金银财宝,一定是要结成较大的团队才敢通过一些人烟稀薄的地区,人数多的目的之一,就是抵御路上的强盗甚至敌对的官军的劫掠,如上述属于吐谷浑的粟特商团遇上的西魏官军,以及敦煌壁画上常常描绘的胡商所遇到的强盗。

三、商队的种族构成

因为这些商队图像发现于粟特入华首领的墓葬中,所以我们称之为粟特商队,但我们并不是说商队中的所有成员的种族成分都是粟特。事实上,中古时期行进在丝绸之路上的粟特商队,其种族构成是非常复杂的,从安伽的商队图像上,我们看不出这几个胡人的种族是否有一些细微的差别,但是史君图像上的人物穿戴和长相不太一样,似乎不是一个种族,虽然我们现在还无法分辨他们的人种所属。在Miho的图像中,我们可以明显地看出在粟特胡人之外,有披发嚈哒和突厥人随队而行。游牧汗国实际是粟特东来西去贩易的保护者,因此一些游牧民族在粟特商队中很可能是承担护卫的任务,比如在Miho图像上他们骑马走在商队的外面。娄睿墓壁画上的人物,也是胡人。

上面引述的吐谷浑商团,也有吐谷浑人乞伏触扳,而主体是胡人。翟潘密从其姓来看,可能是北方游牧民族高车人,但从其名字来看,又像是粟特人,我们已经指出不少翟姓人与粟特难解难分,如并州萨保翟娑摩诃、伊州火祆庙中的祆主翟槃陀、武威粟特人安元寿夫人翟六娘,吐鲁番阿斯塔那出土《唐麟德元年(664)翟那宁昏母康波蜜提墓表》、康国大首领康公夫人翟氏。因此,这个商队应当也是以粟特胡为主而同时有其他民族参加的国际商队。

这种商队的多种族构成方式直到唐代也还存在。吐鲁番出土文书《唐垂拱元年(685)康尾义罗施等请过所案卷》里提到两个由粟特、吐火罗人组成的商队,分别向唐朝西州官府申请过所,以便“向东兴易”,西州官府将其重组为另外两个商队,其中一个商队领首的是粟特康国人康尾义罗施,其他商人有吐火罗拂延、吐火罗磨色多、康纥槎、何胡数剌,此外还有康纥槎两个儿子射鼻、浮你了,康尾义罗施等三位粟特商人的作人曹伏磨、曹野那、安莫延、康囗、曹延那,他们的奴婢可婢支、突蜜囗、割邏吉、莫贺咄、囗囗囗、婢頡、婢囗囗、婢桃叶等,可以看出,粟特人的作人也都是粟特裔,而吐火罗人的奴隶突蜜囗、割邏吉、莫賀咄,则更像是突厥系的人名,“割逻”或为葛逻禄的缩写,“莫贺”常是突厥、回鹘系人名的组成部分,如莫贺咄俟斤、莫贺达干。这个在西州重组的商队,以康国人为首领,包括了粟特康国、何国人,还有与粟特本土相邻的吐火罗(今阿富汗)人,甚至还有一些突厥系的奴隶。这支商队打算从西州到长安,中间所经过的地区在垂拱元年前后没有什么特别危险的情形,因此,在唐朝内地旅行的商队可以不像在帕米尔高原和北部草原地带那样危险,商队的人数也可以少一些。

▲ 青州北齐法界人中像上的胡人

从图像资料来看商队的种族构成,还可以对比1996年山东青州龙兴寺出土的卢舍那佛造像上的一组胡人形象。在这尊佛像胸肩右部,贴金彩绘有三个人物,大体上都面向佛像中心位置,最前面一位头戴翻沿皮帽,深目,有胡须,随后一人也是长髯,两人都穿着长袍,足蹬黑色高筒皮靴。最后一人稍矮,束发于脑后,侧面而立,似乎正在牵引着后面的一头牛,牛只残头部,身上是否有驮载物不得而知。佛像胸肩左部,也绘有两个胡人像,前面一人与右部最前面的相向而立,秃顶,头发后披,高鼻凹眼。后面一人面向外侧,似乎也是在照顾后面的牲畜,因图像已残,这里只能是推测。这组图像也似乎是一个多种族商队的缩影,其中右侧最前面戴帽者,与安伽石屏上的粟特萨保相比,举止装束及所处的位置都像是一个商队首领;其身后的一位,长髯很像梁萧绎《职贡图》中的波斯国使者;最后一个披发的,很像是游牧民族;对面前面一人,对比章怀太子墓壁画上的客使图,应当是秃顶的罗马人形象。

在笔者看来,青州卢舍那法界人中像上的胡人,虽然是作为佛教图像的组成部分,但却反映了丝绸之路上的商人情况,而且,表现的是不同国家的人组成的一个多种族商队的情景。

四、商队的人员构成

我们从许多相关的材料中知道,粟特商队的首领萨保,一般是由粟特人出任的,这在我们现在能够看到的所有关于萨保的资料中可以清楚地确认这一点。从安伽的图像资料里,我们可以清楚地看到一个头戴虚帽的萨保形象,他出现在几乎所有画面上,在上举后屏左边第五幅上,萨保正和突厥首领在帐篷内对饮。在史君石椁相似的图像上,那个留着较长胡子的头戴毡帽的长者,应当是粟特商队的萨保,他正坐在毡帐的外面与帐内一人说话。至于在西侧的商队出行图上,那位头戴船形帽、长着胡子手握望筒的男子,骑马走在整个商队的最中间,应当是这个商队首领萨保之下的下级领队一样的人物。

至于商队的其他成员,则以青壮年男子为主。《旧唐书》卷一九八《西戎传》康国条称康国人:“善商贾,争分铢之利。男子年二十,即远之旁国,来适中夏。利之所在,无所不到。”可见粟特男子到了二十岁时,就随商队出门做生意了。上引《唐垂拱元年(685)康尾义罗施等请过所案卷》中提到的商人,康尾义罗施年三十,吐火罗拂延年三十、吐火罗磨色多年三十五、康纥槎年五十五、囗藉马潘年三十五、那尾达年三十六、囗囗钵年六十、囗囗延年六十。从这里可以看出粟特商队中的人是以三十多岁的壮年人居多。值得注意的是,在唐西州官府重新组织的两个商队里,都没有两位年龄为六十的人,或许这两个商人因为年纪偏大而被留在了吐鲁番。除了这两个六十岁的人之外,年龄最大的是五十五岁的康纥槎,也正是他,带着两个儿子一起上路,他们的年龄或许都过了二十岁。我们从史君、安伽、Miho等粟特商队图像上也可以看到,商队的主要成员应当是青壮年的男人。

妇女是否也跟随商队出行?在上述纯粹表现商队的图像中并没有妇女,似乎说明她们可能不是从一开始就随同出行,但一旦粟特商队在前方建立了新的殖民聚落,他们应当随后就到。这种晚一步从粟特本土或西边某一个粟特聚落向东进发的粟特妇女,也应当是随粟特商队而行的,表现在图像上,可能就像史君石椁北侧第三石(N3)的男女主人出行图,上面骑马的男主人应当是萨保,下面的女主人应当是萨保的夫人,她也骑马,戴风帽,身披裘皮披风,旁边站立一个为女主人举伞盖的女侍者,前面有一骑马佩带武器的男子开道,后面还有两个女眷,也戴裘皮风帽。这应当是粟特女性与商队首领一起出行的写照。在敦煌长城烽燧下发现的粟特语最古老的商业信件,已经比较确定是写于公元四世纪初叶,最近刚刚解读出来的粟特文古信札第1封和第3封的内容,是一位粟特妇人和她的女儿被丈夫遗弃在敦煌三年,因为没有任何消息而写信求救。这也表明粟特的女性,也随着商队到达中国的粟特聚落当中,她们在聚落中的生活场景,在史君、安伽等图像中可以见到。

另外,在粟特商队中还有作人和奴婢。作人是身份较低的雇佣劳动者,主要从事赶脚、保镖等工作。在史君、Miho商队图像中走在外围的人,有些应当就是这种作人。而身份最低的奴婢,在粟特商人眼里大概也和唐朝普通百姓眼里的奴婢一样,是和牲口一样的商品。

五、商队的运载工具——牲畜

在史君石椁的商队图像上,我们看到这个商队的运载工具主要是骆驼、马和驴,安伽、益都、Miho等商队图像中运载货物或供人骑乘的也是这三种牲畜,敦煌壁画上的图像相同,说明这是粟特商队的主要运输工具。在《康尾义罗施等请过所案卷》记录的商队牲畜,有马一匹、骆驼二峰、驴二十六头。《周书·吐谷浑传》所记吐谷浑使团兼商队中,有驼骡六百头,即骆驼和骡子。

粟特商队是否用牛来作为运载工具?安伽石棺床左屏第一幅图上部,刻绘一辆正向前行驶的牛驾大轮木车,上面有帐逢,帘内隐约有人或物品。牛前一人着圆领对襟红袍,腰带系刀鞘,回顾牛车。我曾认为这里描述的是粟特商人从一个聚落起程前往另一个商贸地的情形,牛车前面的人可能是这个新商队的首领,从他的装束看,他还不是萨保,但他如果成功,则将是下一个粟特聚落的萨保了。下面的女性,或许是他们的家眷,正在为商队送行,要等到商队立足以后,再随后跟去。右屏第三幅图的上半部分,也绘有一辆满载物品的牛车,车的右侧有一匹马,背驮束紧的口袋,里面装的也应当是商品。马后一人头戴虚帽,身着白色圆领袍,骑马而行,应即商队首领萨保。此外,Miho石板K也是牛车出行,有驭手和骑马的主人。

这些图像表明,牛作为驾车的牲畜而被粟特商人使用,不过这可能是他们进入中国以后,受到中国大量使用牛车的影响,而且牛车一般不能走太崎岖的道路,而主要是在进入中原以后的一些道路比较平坦的地区往来运输。在中亚地区,我们从克孜尔第38、114窟壁画上所见的中亚商人所带的牲畜,牛是驮载货物的工具,而不是拉车的牲口。在这里,牛和骆驼、马、驴都是经常出现的商人运载货物的工具。由此看来,青州龙兴寺卢舍那法界人中像上的牛,很可能是驮着货物的牲畜。吐鲁番文书《唐开元二十一年(733)西州都督府案卷为勘给过所事》记有兴胡史计思等由北庭到西州市易,所带牲畜有羊二百口、牛七头、驴二头、马一匹,也证明牛也是商队运载工具的组成部分。

在这些作为运载工具的牲畜中,虽然都用于驮载货物,但是马大多数时候是为人乘骑的,骆驼一般是驮比较大的物品或帐篷等用具,驴、骡、牛则驮较小的商品,但牛应该主要还是拉车。在这些牲畜中,无疑以高大的骆驼最富于异域色彩,因此从北朝以来,胡人牵驼的陶俑或三彩成为北朝到隋唐人们喜好的形象,这在此一时期的墓葬中有大量发现。但牵驼俑往往只是一个胡人牵一峰骆驼,容易让人产生错觉,忽视了对粟特商队整体构成的想象和认识。

六、商队运营方式

从史君、安伽等石椁、石屏上的图像,我们还可以了解到一些粟特商队的运营情况。

中古时期丝绸之路上的某些路段常有强盗出没,玄奘在他西行取经的路上就时而遇到盗贼。为了抵御路上的强盗,以及某个敌对政治势力的官军的劫掠,粟特商队都有武装人员护卫。在史君石椁图像上我们就可以看到处在最前面的一人,腰上悬挂着箭袋,全神贯注地看着前方,而不像其他人那样要照料牲口,应当就是这种武装卫士。在Miho的商队图上,担当卫士的是披发游牧民族武士,而《康尾义罗施等请过所案卷》上担任保卫的作人,则都出身于粟特。

尽管有武装护卫,粟特商人仍然会在路上遇到危险的情形,正像敦煌莫高窟第45窟所绘的那幅著名的胡商遇盗图一样,商人只好把货物摆在强盗面前,请求免死。对于这样的突发情况,粟特商人一定有一些应急的措施,只是我们不清楚具体的方法。1959年在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县一个山崖缝隙间,曾发现947枚波斯银币、16根金条,可能就是商人遇到强盗时紧急掩埋的结果。当然,最好的方法是事先探知危险的存在,我们看到史君的粟特商队图上队长模样的人,手中拿着一支望筒,正向远处了望,这无疑是防患于未然的最好手段。而粟特商队使用望筒,我们也是从史君墓中首次看到的。

史君石椁北侧一幅商队休息图,表明粟特商队时常要在野外休整或者露宿。Miho、益都图像上骆驼背负的大型包裹,里面可能就是用于露宿的氈帐。他们对于休息或露营的地方是有选择的,敦煌文书P.2005《沙州图经》卷三敦煌西北一百一十里处记有一处兴胡泊,之所以被称作“兴胡泊”,就是因为从沙州到伊州(哈密)的路上,水都咸苦,唯有此泉可以饮用,所以“商胡从玉门关道往还居止,因以为号”。在露营的时候,商队也是有一定的规矩。比如玄奘和商人一起从疏勒(今喀什)到沮渠(今叶城)中间,“同伴五百皆共推〔玄〕奘为大商主(即大萨保),处为中营,四面防守”,表明在露营时,要四面防守,而且分作若干营,商队首领处在中间的位置,大概是便于指挥应敌。

史君石椁西侧图像的下部是商队行进图,上部则是狩猎图,狩猎图和商队图像连在一起,应当也不是偶然的,因为打猎是对商队的食物接济。粟特商队如果规模庞大,则行进速度不会太快,所以在一个个绿洲之间需要花较多的时间,他们除了随身携带一些干粮外,可能还要在路上想办法解决自己的食物来源,那么打猎无疑是一种最佳的方法。当然,对于粟特商队来说,打猎的意义并不仅仅是猎取食物,也可能兼有猎取某些动物或野味来作为他们对于突厥首领、各地官府进贡的物品。同时也是获取商品的一种手段,这些猎物可能经过处理变成他们在市场上出售的上佳产品。因此,我们看到在粟特首领墓葬中,往往都有狩猎图,有的还不只一幅。狩猎活动也是非常丰富多彩的,史君图像上狩猎的主人(萨保)后面,有披发突厥左手架着猎鹰相随,而射猎的对象有花角鹿、羚羊、野猪等,可能是表现他们猎获物的丰盛。史君和安伽图像上粟特与嚈哒或突厥人共同狩猎的场景,也展现了粟特与游牧民族之间彼此沟通与协作的一种很好的方式,因为粟特人的东行贩易实际上是得到了北方游牧民族首领的保护。

从公元四世纪初到公元八世纪中叶,粟特商队是欧亚大陆上最为活跃的商业团体,粟特商人行进在这条道路上,一方面要得到北方游牧民族首领的保护,这就是我们在史君、安伽的图像上都可以看到萨保拜访嚈哒和突厥首领的一幕;另一方面要求得中国中央和地方官府贸易认可,发给过所,这也就是我们从吐鲁番文书中看到的那些粟特商人请求发给的过所文书。我想除此之外,粟特商人必然要祈求他们所信仰的神灵的呵护。在早期,他们所信仰的神灵应当是祆神,他们一定要把这些祆神的图像带在身上。段成式《酉阳杂俎》卷四说:“突厥事火祆,无祠庙,刻毡为形,盛于皮袋,行动之处,以脂酥涂之。或系之于竿上,四时祀之。”不停奔波于旅途中的粟特商人,大概也和游牧的突厥人一样,把祆神之形用毛毡或其他织物刻画出来,盛于皮袋或其他地方,在方便或需要的时候顶礼膜拜。大概正是由于他们所供的祆神是放在袋子中的,所以我们在商队出行图像上看不到祆神的形象。不过,他们后来祈求的神灵却变成了佛教里的观世音菩萨,或许是因为行进在丝绸之路上的粟特商人有时是与不畏艰险出外求法的佛教僧人同行,因而皈依了佛教,或许是佛教徒为了夸饰自身宗教的灵验,所以莫高窟45窟壁画上的那些胡商,在遇到凶恶的强盗时,最先求助的是菩萨。而看到这幅壁画的商人们,也无形中被教导着只有虔诚去念《观世音经》,方可逃脱苦难。

小结

史君、安伽原本都是商队首领——萨保,虽然去世时已经是作为聚落首领意义上的萨保,但他们对于曾经率商队经商的情景记忆犹新,这种历史记忆是入华粟特商人挥之不去的情结,因此,他们要在自己的墓葬图像上展现出来,而这种历史记忆也影响着他们的下一代人,把他们经商的本领一直延续下去。