深度阅读

从民国西北游记看敦煌藏经的散佚

文图/夏惠

1900年对敦煌来说是不同凡响的一年,随着莫高窟第17窟的打开,敦煌这颗丝绸之路衰落后已逐渐黯淡的明珠又重新散发出耀眼的光芒。遗憾的是,首先发现它的竟是愚昧无知的道士和贪婪的劫掠者。1907年,当伯希和携带敦煌所得经卷前往北京展出时,罗振玉、王国维、蒋斧等惊呼不已,敦煌遗书这才走进中国士大夫的视野。

幸运的是,许多流失的文书经过艰辛的辗转,最终进入了博物馆,被保存了下来。但押送进京的藏经都是经斯坦因、伯希和、王道士、何彦升父子以及一路官吏重重精挑细选之后的劫余。爬梳剔抉清末民国西北游记,我们可以对这一流散过程看得更为清楚。

1907年,四川彭县人李德贻自甘肃赴新疆,将沿途见闻著成《北草地旅行记》一书。宣统元年(1909)七月初一,《过安西记》提及敦煌者,对藏经洞文书流失深表痛恨:

其南之千佛洞,有石室,藏有古西夏图籍、唐时人所书经卷甚富,诚稀世之珍。客岁崩溃,为居人取出,贱价出售。余等过安西时,适值天旱苦饥,每馒头二个,可掉经卷一张,惜无佳者;余检得虞世南及褚遂良所书各一卷,纸虽完好,但神气稍欠,或为赝品,亦未可知。据人云,石室之崩溃,系因西洋人司坦因(斯坦因)及伯市和(即伯希和)之窃发使然,非自行崩溃也。其优者已被窃去,仅留此劣者,殊为可惜!官府不能禁止,殊堪痛恨!

当时,遇“天旱苦饥”之岁,“馒头二个”居然可以“掉经卷一张”!其中提到“司坦因及伯市和”“窃发”宝藏,“官府不能禁止”,时人已知“殊堪痛恨”。李德贻能作如是观,也算是较早认识到石室藏经价值的人了。其自称“检得虞世南及褚遂良所书各一卷,纸虽完好,但神气稍欠,或为赝品,亦未可知”,完好精美的文献流落至斯,殊为可惜!

1910年,清政府学部委托新疆巡抚何秋辇将藏经洞剩余写本运往北京。《重修敦煌县志·千佛洞古佛经发现记》称:

自是敦煌官绅,上下惊诧异常,知经卷之珍重,争相捡取,各人斯得数卷以为快。除当时敦煌官绅共拿过二千余卷外,运到北京者六千卷,现在京师图书馆中。

以上所载不论确否,都足以说明当时藏经在敦煌本地流散广泛之状况。

1911年9月至次年2月,吉川小一郎赴敦煌途中,从安西电报局长手中以刺绣品一块、罐头四个、茶叶一筒获得敦煌写经,后又获取了三藏法师题名的写经。又在敦煌从维族人阿米达洪等人手中先后获得唐经七卷,其中一卷是“从未见过的良本”;还狡诈地从王道士手中骗取了写经600余卷。

1919年,文字学家程先甲游历陇上,在兰州省署供职三年,将陇上见闻著成《游陇丛记》。其卷三“金石第五”曰:

盖其时千佛洞之崖,半壁间忽裂出小洞一窟,内藏番汉经典数万卷,小铜佛百余,纱绢另绘千幡甚多,又有石碑刻敕文云:“唐大中五年五月二十一日,敕释门河西都僧统摄沙州僧政法律三学教主洪辩、授京城内外临坛供奉大德,入朝使沙州释门义学都法司悟真、授京城临坛大德”等字样。自是唐经流播于外,转相贩卖,视为珍品。余所见唐经,其小楷有极精若《乐毅论》者,亦有古拙如六朝者;惟勋帅所藏两种最精,一为泥金书小楷,一为草书体,若“十七帖”(晋·王羲之所书法帖名),诚稀世之珍也。唐至今年代悠远,而纸墨如新,其故盖因甘肃高燥,其纸不腐;若移至江南则早朽矣。余携炒米,三年尚脆,可证。兰州寓公藏唐经最富者,有孔少轩、许疑盦二人,曾开评经大会,延余等为总裁。余有诗纪其事,见《游陇集》。

所谓“勋帅”,即张广建,字勋伯,安徽合肥人。1914年为甘肃巡按使,并督理甘肃军务。督甘期间攫取敦煌写经数百卷,据说他竟以敦煌卷子为买官契,根据卷子多少换取官位大小。许疑盦,即许承尧,安徽歙县唐模人,字际唐,一作霁塘,室名有晋魏隋唐四十卷写经楼等,是民国时期诗人、文物鉴藏家、书法家。民国二年(1913),应张广建之聘,担任甘肃省秘书长、兰州道尹、省政务厅长等职。居陇近十年间,恰逢藏经洞文物流散,使他有机会收藏到数百件敦煌写卷。许氏1944年跋其旧藏敦煌《佛说佛名经》写卷(现存上海博物馆)曰:

清学部乃遣人辇其经人都,号五千卷,然佳者寥寥,又皆割裂充数。其留于武威、张掖、皋兰者不少,皆精整。

孔少轩,字宪廷,安徽合肥人,1914年初,孔随张广建赴甘,任兰山道尹等职,期间收集敦煌写经颇多。1918年冬,孔少轩经“冥心搜求”,获《抱朴子》一卷,“纸薄而长,字劲而古”。得此卷后,孔氏极其自得,自认为“予所有自中卷至下卷,完好无缺,质之海内藏经家,当许我别树一帜”,并邀亲家许承尧考订抄写时间,又将上卷之残卷四十九行分割畀之。1921年冬,罗振玉自孔氏处借阅此卷,并据此撰有《敦煌石室本抱朴子残卷校记》。后来,许承尧所藏残卷前半段转售给了中村不折,其极为珍视的中下卷完本后为日本东京文求书店店主田中庆太郎购得,田中立即出版了此卷影写本,不幸的是,田中所藏敦煌文书毁于1923年9月日本关东的7.9级大地震。

1920年秋,在程先甲受孔少轩、许疑盦邀请,参加二人评经大会,作诗纪之,其诗序曰:

孔君少轩藏敦煌石室唐经甚富,同时许疑盦与之齐名,今秋各罄所藏,开评经大会,延余等为总裁,诚巨观也。评后君占一千八十零数分,疑盦占一千零数分……

孔、许二人大量收集敦煌写经及其他文物,在兰州颇有名气,以至可以拿出来召开一次较为盛大的“评经大会”。两人“各罄所藏”,孔少轩得一千八十零数分,许疑盦一千零数分,单以数量推测,是“诚巨观也”。显然,自藏经洞打开后,以孔、许为代表的甘肃官绅,或多或少都曾收藏敦煌写卷。

华尔纳在1924年初成功盗剥敦煌壁画及窃走精美塑像后,尝到了甜头,于次年春,立即组织了美国福格艺术博物馆第二次中国考察队赶赴敦煌“考察”。北京大学研究所国学门派陈万里随行。

1925年4月5日,陈万里一行到达兰州,“往游南门外兰山市场……有一铺云有敦煌经二丈余一卷,以有人持去未见,给价四百元尚未肯脱手云”。10日,“拓碑人送来敦煌千佛洞《唐宗子陇西李氏再修功德碑碑记》”。11日,至兰山市场购陶器后,“出城在冷摊上得《千佛洞李氏碑》及贞观十四年《姜行本纪功碑》”。归寓,“饭后,应次洲厅长之约诣督署,并识苏高等审判厅厅长、张检察厅长二公。苏出示所得敦煌唐画卷本。左侧画观音坐像,左手提净瓶,右手执杨枝,赤足踏莲花,其前莲花石台上有盆华一,王者跪于右,手托供物,顶上现法器,一童子倾果盘,桃数枚落空中,画极精美。线条细而劲,非唐人不能为也,造像二具亦极佳。次洲厅长则收藏丰富,入其室琳琅满目,美不胜收。陶器精品最多,有数种安特生曾出重价与之竞购,卒为谢公所得,当时陶器价值实为最昂之时期。佛像罗致亦不少,石造像二,铜者最多,有六朝像,有唐像,有来自印度者,泥者次之,然其中有敦煌庆阳寺数具,弥可宝贵。磁器以秦州出土宋磁为多,铜器最少,余选得十数种为之摄影,至五时始毕,复闲谈偏时,始辞出归寓”。陈万里一行到达兰州后,本欲游说省长陆洪涛同意剥离敦煌壁画,但陆洪涛当时因中风卧床养病,遂委派教育厅长谢次洲代为接待。当时的兰州,不仅兰山市场有出售敦煌写经的店铺,就连城外冷摊也有莫高窟的碑拓出售,官僚士绅们更是以藏有敦煌文物而相互炫示。闻听陈万里等人收取敦煌写经及陶器,且出价较为阔绰,手中持有者便蜂拥而至,但“佳者绝少,然索价颇贵,动辄二三百金”;“陶器花纹有假造者,以水拭之即失”,陶器已有假造者,敦煌文书是否会亦有假造,今天已很难推断。

文中“苏高等审判厅厅长”即苏兆祥,字琢章,四川华阳人,1921~1925年任甘肃省高等审判厅厅长。据其子苏进德回忆,苏在甘肃任职期间,曾在一次宴会上见有人向陆省长敬献敦煌唐观音绢画,陆素知苏酷爱文物,便将此绢画转由苏收下。苏得之,极为珍视。这幅绢画,苏一直携带身边,后于1935年国民政府举办“全国美术展览会”时首次公展。日、美等国收藏者得知后,欲出高价求索,苏始终视其为至宝,不为重金所动。1951年,苏兆祥将此画捐至川西文物局,1953年后运京保存。

陈万里一行离开兰州后,一路西行,在甘州亦见“有一类似之古玩铺焉。见敦煌经数卷,并磁青纸银书经卷两本,均以价昂未购。遂至南街邮局,于小摊上得经卷两小册。摊主人杨姓,山西猗氏人,焦镇台在时曾任马队哨官,今弃武就商矣。邀至其家,得见金书《华严经》卷,购之出,往游弘仁寺”。“识章君,与谈颇久,章君二十余年前即在敦煌,当时千佛洞经卷画片充盈洞内,无人过问,至今思之,追悔无及。并杂谈关于敦煌附近各事甚多,约东归时再图良晤,乃别。”甘州杨姓摊主、沙河堡章君,都曾为官吏,有便利获取经书,即便不从当时运送经书的大车中顺手牵羊,也可通过着曾在与敦煌任职的故旧来往中得到。到达玉门县后,“店伙送来梵文写经一卷,约长四尺,求售,索价二百金,可谓居奇矣”。再到三道沟庄,“早起出店至邮务所晤高姓者,始悉大坝千佛洞里数方位。见敦煌写经三卷,其一三尺余,缺首有尾,尚佳。庄东某村闻有十余卷,已携往肃州,未能寓目也”。

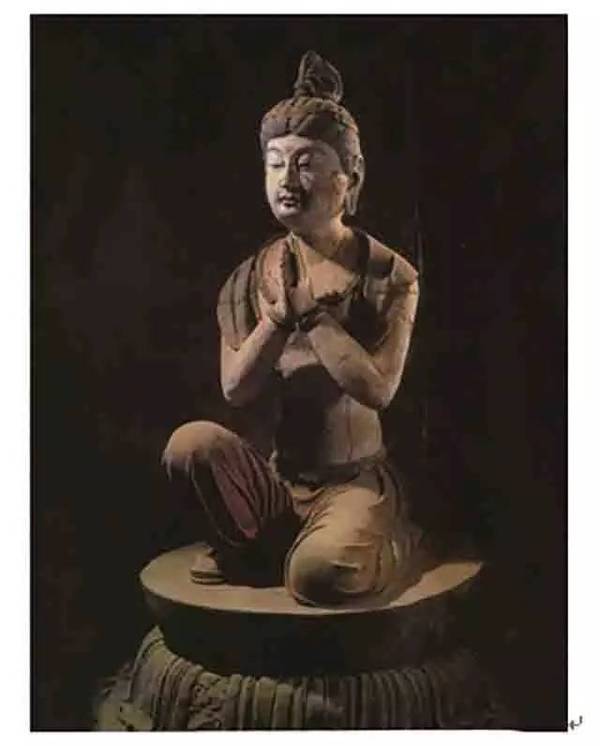

居留敦煌期间,“晤刘掌柜,并同至王家,仅见一六朝造像约高二寸,其余悉来自拉卜楞寺者。回至刘掌柜处,又见一约高四寸之唐造像,无题铭,而索价竟至二百金,余只能以一笑报之”。“当地人送来唐人写经甚多,顾无精者,而索价颇昂,其长约七八尺之卷,亦须五六十金,较长者更贵,梵文经卷以购者少,故价值颇贱。余为吾校考古学室选购数卷,惟有《金刚经》一册,长一九仙米宽一五,类旧书装订之蝴蝶式,封面及册内均有着色图像并年月题记。其文如下:发愿文凡人持经先须至心启请稽首三界尊十方无量佛我今发弘愿持此金刚经上报四重恩下济三涂苦若有见闻者悉发菩提心尽此一保身同生极乐国归依佛教显德四年岁次丁巳太族之月书记……卖经者犹纷至,不忍一一谢却,必展卷一观方快意。将启程前尤多,使余勾留在此十余日者,当必有佳卷饷我眼福也。闻绅士某有虞世南所写一卷最精,北关天津人某甲亦云,其友人有褚河南一卷可以割让,惜行期匆促,无暇顾及矣。”一路行来,陈万里等人遇到了不少卖经者,尤其是在敦煌,闻听有人收购,卖经者纷至沓来。可以想见,一旦得知这些文书能够换取利益,利欲熏心的人们自然会想方设法攫取,以致大量的珍贵文书就这样湮没于历史烟尘之中。

1933年8月间,明驼游历至敦煌十余日,于《河西见闻录》一书描述了藏经洞所见,曰:

洞中早已弄得精光,连要找到一些断章残帙都不可能了。就是小洞外面佛殿上搁置着的残帙,也是被遗弃了的几卷藏文写经而已;在阴森森的神座旁边,又有谁来睬它呢?

1934年,《申报》记者陈赓雅赴西北诸省采访考察,9月至敦煌,据其《西北视察记》一书所记:

清季,外人斯坦因及伯希和等,即在敦煌千佛洞,因雨陷落之石窟中,发现古西夏图籍、手写汉藏佛经及唐咸通九年中国本部王玠印施之《金刚经》等,皆被择优窃去,诚稀世之珍也!民国十年,有白俄数百人,得杨增新(时任新省督军)介绍,来此避难,又于最高层之窟中,见一女子趺坐,以真金玉为装饰,华贵一如佛像。白俄一一窃去其宝物,女尸即颓然而散,视如灰土……当时某外人,复贿白俄十万金,嘱设法窃之,事为敦煌人士所悉,极力保护,始得无恙。然不及早设法移置,安可保存?如再经战乱或盗窃,则中国将无古代名贵壁画之存在,宁不深为可惜?

此段记述道出了莫高窟藏经的价值及流散情况,并记述了1921年白俄阿连阔夫残部驻留莫高窟期间对莫高窟的破坏情形,至今读之,犹令人扼腕。

1935年6月7日,邵元冲一行来到莫高窟,随行秘书高良佐将沿途考察情况记成《西北随轺记》一书。据高氏所见:“佛殿法轮中,尚有道人弃置经洞所出残字,尘埃遍地,披拣检阅,得北魏以迄五代、西夏写经残字,无不皆具,惜皆断帙残编,未窥全豹。”这与明驼所描述的情况大致相同,无出卖价值的“断帙残编”,皆被弃置,任人翻检。

1935年,著名记者范长江考察西北地区,他将此次考察的游记结集为《中国西北角》一书。1936年2月,他来到敦煌,记述莫高窟情况:

千佛洞藏有千余年来之各种珍贵文献,清末为英国大探险家斯坦因所发觉,盗窃殆尽。现在此种文献分藏于伦敦、巴黎者不知凡几,敦煌本地人士所有者不过千万分之一之残篇断简而已……今各洞中之塑像之有价值者,已被盗一空,壁上图案之有价值者亦被人拓去,故无特殊有价值可言者。藏经卷文献之石室,今已一无所有……

作为一名记者,他有着自己独特的视角,千里跋涉到达敦煌,但对于敦煌石窟艺术的价值,显然缺乏较为正确的认识,留下的文字也是寥寥数行。

1941年冬至1943年春,王子云率领教育部艺术文物考察团到达敦煌,细致考察了每一个洞窟。据其所记,考察团居留千佛洞期在收集各洞积沙中捡得残经碎片约50片。

1943年正月间,心道法师来敦煌讲经,成立佛教会,其在敦煌的见闻撰成《游敦煌日记》一书。心道讲经弘法期间,多有崇信者供养。据其日记所载,在安西县得赵广燕居士送长寿佛像一尊,敦煌藏文写经一卷,乃《长寿佛经》,其字体古雅,线迹细巧光亮,长至二丈三尺。至敦煌,李紫珪送敦煌写本汉字经一纸、藏文《长寿佛经》五卷;易昌恕、刘广文各送敦煌藏文写经《无量寿经》五卷;李得才送唐人写本汉字《莲华经》一卷;中寺杨仁修喇嘛送藏文写本《无量寿经》二卷;等等。因知其获得经卷的渠道有三:一是由在莫高窟修行的喇嘛,如易昌恕、杨仁修、李得才等人所送;二是敦煌当地民众私藏,如李紫珪、刘广文所送;三是敦煌市面店铺所售,信徒购得后转赠。心道返程时,曾将这些经卷择选两部分邮寄送给太虚大师等川、陕两地的教俗贤达。在藏经洞发现40余年后,敦煌当地仍有如许多保存完好的藏经,足以令人惊叹。而今昔人已去,经卷更难觅其踪。

知名的敦煌本地收藏者当属窦氏家族和任子宜等。敦煌窦氏家族,人才辈出,其中窦景椿收藏敦煌文献颇多。他曾为于右任随员,1943年3月受聘于国民政府教育部,担任国立敦煌艺术研究所筹备委员,并协助常书鸿到敦煌开展建所工作。新中国成立前窦氏将其中一部分带至台湾。任子宜,名禄。曾任民歌敦煌县教育局长、民众教育馆馆长,新中国成立后任敦煌县文教卫生科副科长等职,他与来敦煌的于右任、张大千、向达、阎文儒、夏鼐等均有交往。收藏有敦煌写本多件,据1943年向达所见,有唐写本《大般若经》、后唐长兴五年(934)三界寺道真书《三界寺藏内经论目录》、册装禅籍等多种,后归敦煌研究院、敦煌市博物馆收藏。

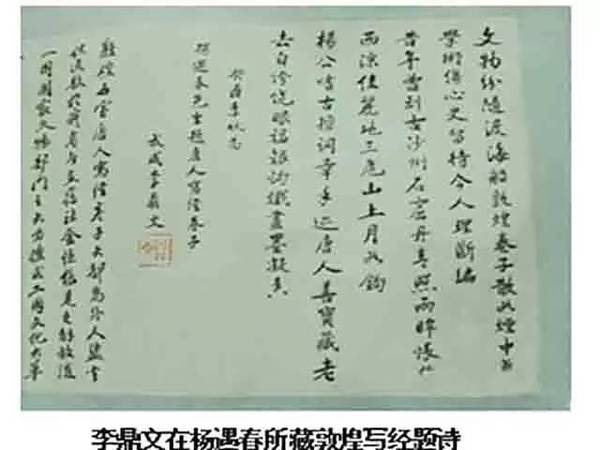

直至1958年,在甘肃省交通局当会计的杨遇春,还曾在单位收破烂小组收回的“破烂”里发现一长一短两卷写经,长者为《金刚经》写卷的前半部分;短卷是《大宝积经》卷第九,是藏经洞出土经卷中仅有的一件。杨氏遂密为珍藏,使其躲过“文革”之劫难。1983年9月,杨氏出示李鼎文等,李鼎文于卷首题诗曰:

杨公嗜古擅词章,

手迩唐人善宝藏。

老去自夸饶眼福,

银钩铁画墨凝香。

2007年4月,杨遇春将两卷写经捐赠给甘肃省档案馆。如此宝贵的写经竟流散于破烂之中,若非慧眼,焉可识之!自以上记述,亦可推想,敦煌藏经的流散极为广泛。其中无数珍品,被无数双手重重挑拣,以致流落无存,或化为青烟,或弃置尘埃,早已无可搜求。

文章来源:新疆之窗