深度阅读

殷墟苗圃北地铸铜遗址出土大型方鼎底范及其附着铜片的研究

摘要:本文利用SEM-EDS、ICP-MS、XRD、XRF、金相显微镜和偏光显微镜等多种理化检测方法,对河南安阳殷墟苗圃北地出土大型方鼎底范的材料、制作工艺及其附着铜片的成分、工艺、矿料来源等进行了详细的研究,并在此基础上探讨了商代方鼎铸造工艺的演进。研究结果显示,这个方鼎底范的时代可能晚至殷墟四期,其原料使用了精选或处理过的生土,而附着铜片是殷墟时期较为少见的铜锡铅砷合金,矿料属于殷墟后期普通铅的范畴。

一、引言

方鼎是商代具代表性的礼器,就目前所知,从二里冈时期的张寨大鼎到殷墟时期的司母戊鼎、司母辛鼎、牛鼎、鹿鼎等方鼎,在同时代的器物中尺寸都是最大的,而且一般不出自小型墓葬,多为王室、贵族殉葬之物,说明了方鼎在商代青铜礼器中重要的地位。尽管西周成康以后方鼎较少出土,但是《左传昭公七年》记载云“郑子产聘于晋,晋侯赐子产莒之二方鼎。”说明在春秋时期方鼎仍受人珍视,而且有时是成对的。

作为最大的青铜礼器,司母戊鼎集中反映了殷墟时期青铜冶铸业的生产能力和技术水平,因此历来受到很大的重视。关于这件大鼎的出土、流传,见于一些调查和访谈资料[1],相关研究历程已有概述[2]。郭沫若[3]、于省吾[4]、陈梦家[5]、石璋如[6]、杨根和丁家盈[7]、冯富根和华觉明[8]、万家保[9]、姚青芳[10]、宋淑悌[11]、董亚巍[12]、马燕如[13]等都曾研究过司母戊鼎的铸造工艺,他们的意见和讨论主要集中在分范的数目以及耳的铸法上,目前基本的看法是:司母戊鼎的主体浑铸成形,鼎耳是在鼎身铸好后再在上安模、翻范、浇注成形的,也即使用了榫卯式后铸法。鼎腹的每一面都由一块整范内嵌六块花纹分范形成,延至鼎足。形成器底的范可能是由4块范构成,并在范和芯之间放置了4块垫片保持壁厚。

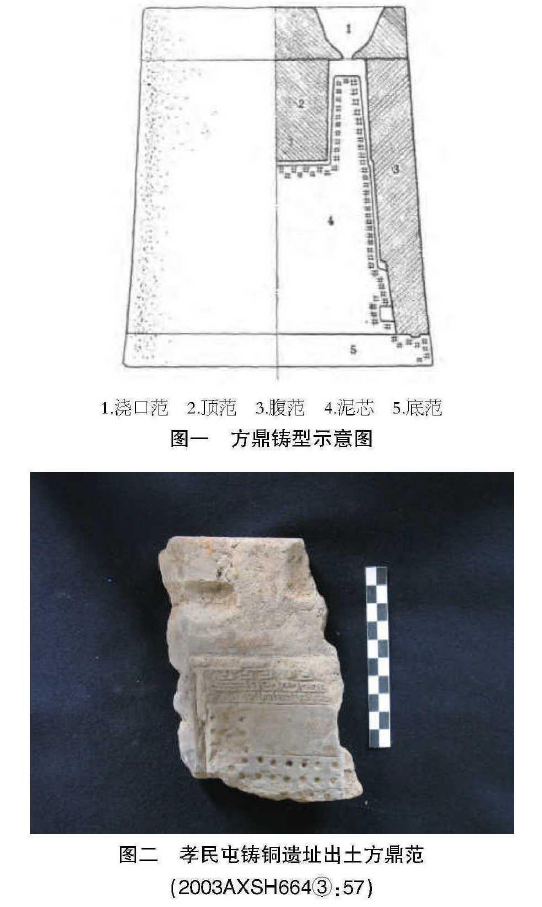

与出土的圆鼎范相比,方鼎范发现较少,研究发现方鼎分铸法的使用多于圆鼎,但铸型的分范形式要少于圆鼎,其铸型一般沿着四角和扉棱垂直分为4到8块,沿着在腹部和足部之间、肩部到腹部不同纹饰带之间水平分为2到3段,较大的器形可能使用镶嵌4~6块纹饰范的腹范,而器底一般用一块范成型,当然也有司母戊鼎这种可能使用了4块范的(这个范因为位置在最上方,虽然是形成器底的“底范”,但一般被称作“顶范”)。目前殷墟时期的方鼎已知具体的分范形式大概是五种[14]。

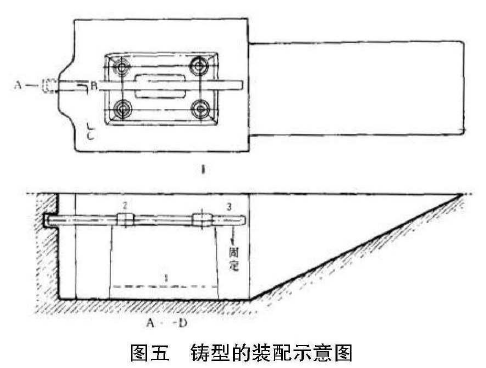

在殷墟时期,器物一般都是倒浇的,浇口和冒口分别设在四足上,而在铸型的最下方,往往设置一个底范或“芯座”,用以和腹范扣合(图一),腹范相应位置可见用以和底范上的榫扣合所设的卯(图二)。大型器物可能直接在底面夯筑底范,比如2000年在孝民屯铸铜遗址发现的大型圆形器物底范(图三),面呈圆形,直径约154厘米,斜折沿,沿宽约7厘米,呈青灰色。正中发现一片经火烧的红烧土,口沿外侧的斜边是浇铸时器物口折沿留下的痕迹。平台外有一圈草拌泥,用来加固范。再外还有一圈沟槽,槽内填碎陶范和烧土块,以加强铸件平台。沟槽外铺一层细砂,以做隔离散热之用。最外侧还发现燃烧过的草拌泥和木炭灰烬,推测在铸造时可能经过预热,中心的红烧土可能是烘范遗留的痕迹。这一考古发现使我们可以更具体地了解殷墟时期大型铸范的构成形式[15]。

对大型方鼎而言,对其复原更直接的证据来自1963年苗圃北地出土的大型方鼎范(图四),现存主要是底范和腹范相扣合的部分,南北向放置,它的北半部被一个殷代马坑破坏,南面保存较好。腹范接触底范部分长97,背面长114,残高26,厚约10厘米。两侧各有一个长方形卯,恰好可与底范上的榫相扣合。在范的背面糊有一层草拌泥,最厚处约12厘米。有的地方草拌泥外还有一层砂土。底范用黄土夯成,夯土分层,有夯窝,含有细沙,外实内松。在范的下部,各有一个横穿的孔,孔径6厘米。在范的背后中部,各有一个竖直的孔,孔径9厘米,孔内均有朽木痕迹[16]。推测安装这套范时,在四面范的下部各有一块平放的木头,相互捆缚起来,而在四面范中部分别竖有一根木头,两面各自捆缚起来,以加固合范,使之牢固,不致在浇铸时错位(图五)[17]。

这套范出土之时,在南面的型座之上,在底范和腹范之间,有2厘米的空隙,并在西侧空隙处遗留有一块长方不规则形的青铜残片,残片长22、宽8、厚0.5厘米,表面较为粗糙,推测是浇注时的溢铜[18]。作为殷墟时期唯一一座留有浇注时的铜液的大型底范遗迹,对遗迹所显示的现象及遗物进行分析,将深化我们对于殷墟时期大型青铜器的制作技术的认识。

二、铜片的分析检测

1、金属学检测方法

本文对该铜片沿横截面进行取样。将所取样品用粗金相砂纸磨平待观察的断面后采用冷镶嵌粉和固化剂1:1混合溶液对样品进行镶嵌,然后将镶好的样品经砂纸打磨、抛光机抛光,用浓度为3%的三氯化铁盐酸乙醇溶液浸蚀后,在金相显微镜下观察其显微组织并拍摄金相照片。金相组织观察后,对样品表面进行喷碳处理,使之导电,置入扫描电子显微镜中观察其显微组织形貌,并利用与扫描电镜相配置的X射线能谱仪对样品的基体和夹杂物等进行微区化学成分分析。金相组织观察所用仪器为莱卡(Leica)DM4000M金相显微镜,元素成分分析所用仪器为德国卡尔蔡司ZEISS EVO18扫描电镜及其配置X 射线能谱仪(SEM-EDS)。

2、分析结果

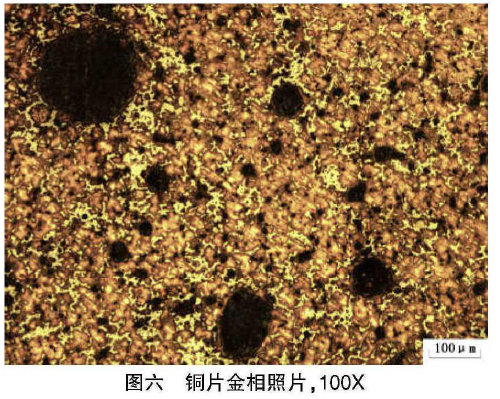

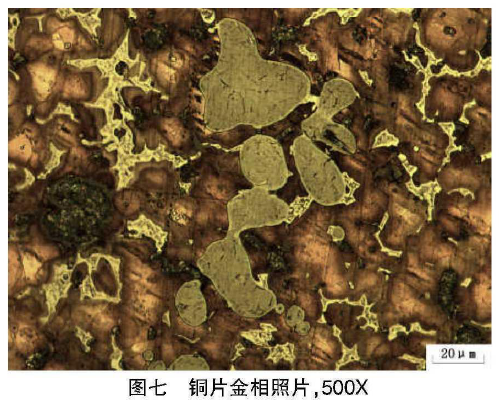

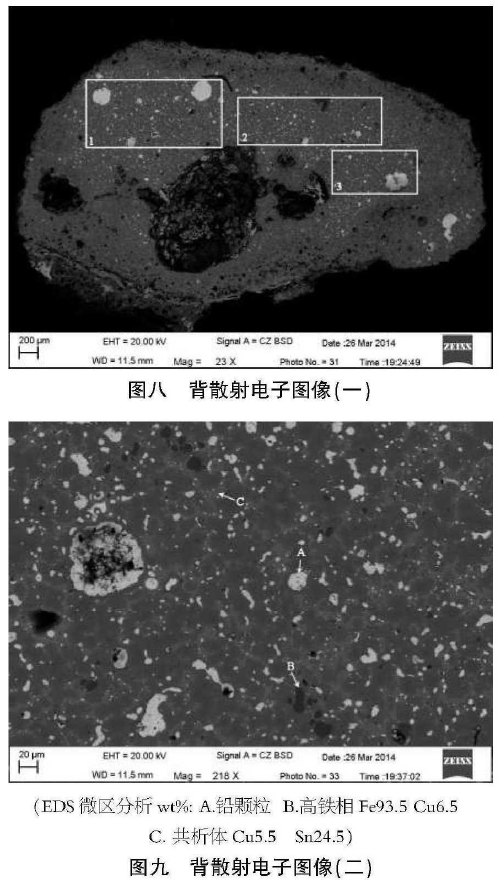

金相组织鉴定结果显示,该样品为典型的铸造组织,可见α固溶体树枝晶偏析,大量(α+δ)共析体呈岛屿状分布,有较多铅颗粒,大小不等,以小颗粒为多,有个别大球状铅颗粒集中分布。此外,可见灰黑色第三相(见图六、图七)。

SEM-EDS分析结果显示,该样品为铜锡铅砷合金,并含有少量的铁(图八),检测结果见表一。经分析,金相观察所见灰黑色第三相中含铁高达93%(图九)。

表一 样品面扫描数据(%)

Cu | Sn | Pb | As | Fe | O | |

区域1 | 71.1 | 13.6 | 11.1 | 2.65 | 1.61 | |

区域2 | 76.7 | 12.1 | 7.0 | 2.13 | 1.62 | |

区域3 | 75.7 | 10.7 | 9.37 | 2.88 | 0.85 | 0.55 |

平均 | 74.5 | 12.1 | 9.15 | 2.55 | 1.36 | 0.18 |

从表一可见,这个样品是铜锡铅砷合金,锡铅含量中等,且有较高的砷、铁含量。从目前已知的殷墟青铜器化学成分结果来看,这种锡铅配比的青铜合金类型在殷墟时期并不占优势,但后期比前期有明显的增加。而含砷铜器更是比较少见。鉴于此时的冶炼及合金配制技术已经比较成熟,这些砷和铁应来自矿源。

3、铅同位素比值分析

取铜片的一小部分进行铅同位素比值分析,制样在北京大学考古文博学院科技考古实验室完成,测试由北京大学地球与空间科学学院完成。

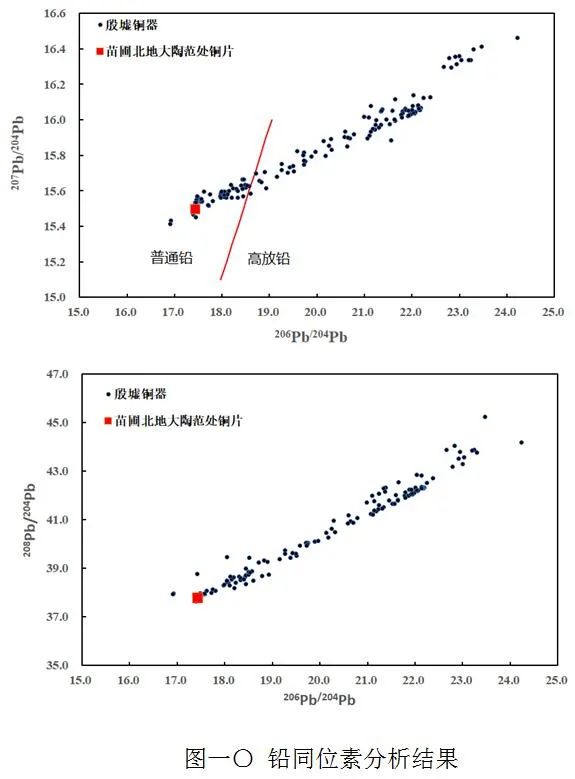

样品的铅同位素分析结果显示,样品206Pb/204Pb、207Pb/204Pb、208Pb/204Pb分别为17.439、15.499、37.764,将其与殷墟铜器的铅同位素数据进行对比[19],结果如图一〇。参照金正耀等人的研究体系[20],将207Pb/206Pb>0.84的数据归为普通铅,则苗圃北地大陶范处铜片所用铅属于普通铅,且处在殷墟铜器分布区域的末端,这可能意味着该铜片未受到普通铅与含高放铅铜器的混熔现象的影响。出土这座大陶范的房子属于殷墟文化晚期[21],即属于殷墟三、四期,殷墟三期时高放铅的使用已经大为减少,殷墟四期则以普通铅为主,高放铅几乎不见。这件铜片使用的矿源是普通铅,而且没有混溶的现象,或许意味着其可能属于殷墟四期。尽管目前殷墟四期未发现如司母辛鼎这样的大型器物,但种种发现显示这个时期殷墟青铜铸造业规模还在扩大[22],苗圃北地大型底范以及孝民屯圆形底范的出土,都显示出当时曾有铸造大型器物的生产活动。

三、陶范的岩相观察及成分分析

1、陶范的岩相观察

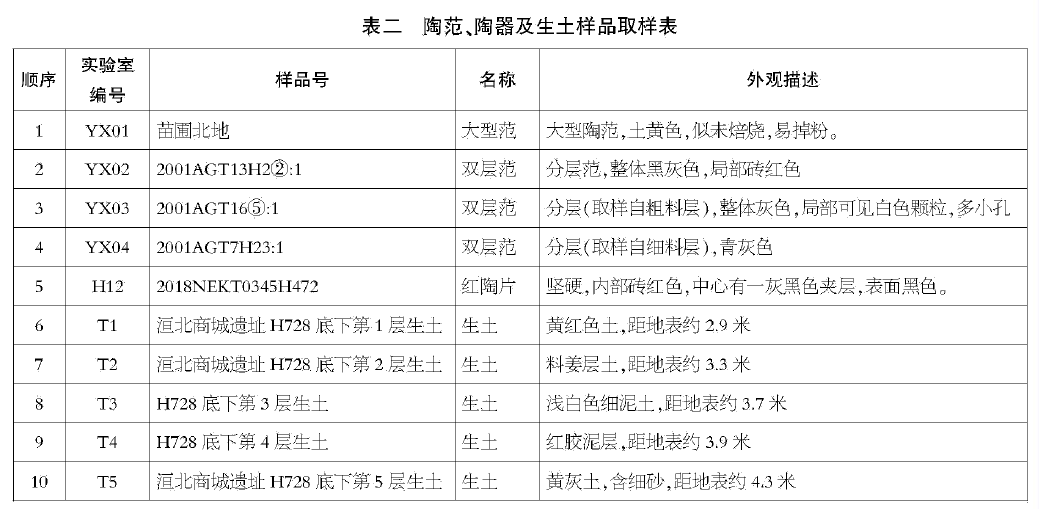

从外表观察可见这座大型底范类似于使用黄土直接夯筑,分层、含有细沙、外实内松,从底范外侧面取样,样品呈土黄色,看起来未经焙烧、质地疏松、容易掉粉。以往的研究显示殷墟时期的陶范使用淘洗法去除了粘土,显微结构呈现高粉砂、低粘土、高孔隙率的特征[23]。为了进行对比,我们同时提取了3个殷墟孝民屯东南地铸铜遗址出土的陶范样品,以及1个殷墟出土的陶片样品、1件陶器样品、5个洹北商城遗址的连续的土层样品(洹北商城铸铜遗址正在发掘之中,取样比较方便),样品共10件,取样情况详见表二。

用环氧树脂镶嵌样品,并使用蔡司偏光显微镜观察,所得结果见表三。

从表三可以看出,苗圃北地出土的大型底范样品YX01,粉砂含量较高,有零星细砂,整体与孝民屯东南地铸铜遗址出土的陶范的细料层的特征接近,粉砂含量较高,颗粒细小均匀,但与陶片的情况差别较大,后者有很高的粘土含量,粗砂也很多。不同层位的生土差别较大,生土样品T1,呈黄红色,粘土和粉砂含量均较高高,粗砂也不少,该土壤如果经过拣选和淘洗有可能降低粗砂和粘土含量,提高粉砂含量。生土样品T2,取自料姜层,粉砂较少,明显与陶范成分差别较大。T3则是白色细泥,大量粘土围绕着粉砂,可以利用淘洗降低粘土含量,提高粉砂含量。T4红胶泥层的形貌与其他样品差别较大,粉砂含量很低。只有T5样品,粘土含量较低,粉砂含量较高,与陶范的材质较为一致。以往的研究中大都认为陶范采用的材料可能是对生土进行了拣选和淘洗从而降低其粘土含量,但很少有对不同层位的生土进行细分研究。以上分析显示,不同层位的生土存在较大的差别,类似于T5这样的土壤,有可能可以直接作为制作陶范的原料。

2、颗粒组成统计

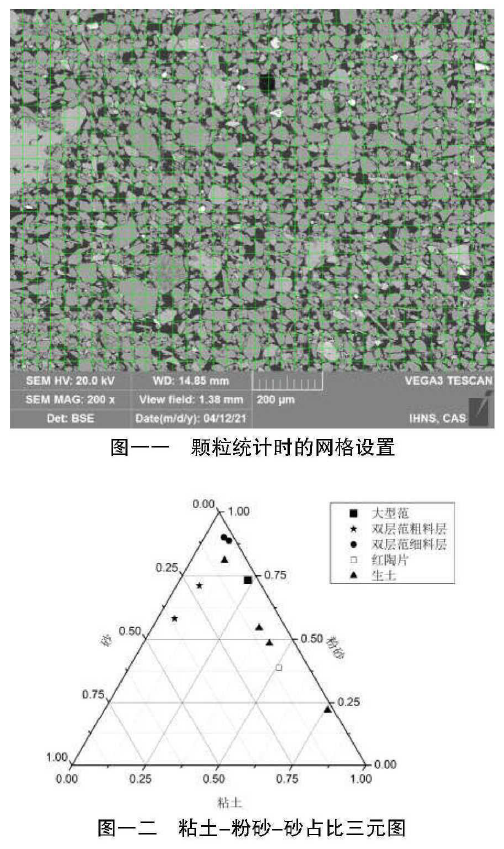

为了进一步研究苗圃北地大型陶范的微观结构特点,本文利用数点法[24]对样品的颗粒组成进行了定量统计。具体做法是:用电子显微镜对部分样品进行观察和拍照记录,选取放大倍数为200倍的背散射图片,用数点法对样品进行颗粒统计,每张图片设置910个计数点,统计粘土(粒径‹10微米)、粉砂(粒径10-60微米)、砂(粒径>60微米)、孔隙四类组分(图一一),所得结果见表四,其中双层范YX02按粗料层和细料层分别取样,样品号分别是YX02-1和YX02-2。

利用Origin软件将上述样品的粘土、粉砂、砂三者比例绘制成三元图(图一二)。

从表四及图一二可以看出,苗圃陶范的粉砂含量介于孝民屯陶范的粗料范和细料范之间,但粘土含量却比这些范都略高,整体而言,与陶片材料差别很大,与除T5之外的生土相比差别也较大,所以苗圃陶范尽管看起来类似黄土直接夯筑的,但其原料其实还是经过精选,或者处理过的。

3.化学成分分析

用波长色散X射线荧光光谱仪(XRF)对部分样品进行了化学成分检测,样品的化学成分数据(氧化物形式)归一化,列于表五。

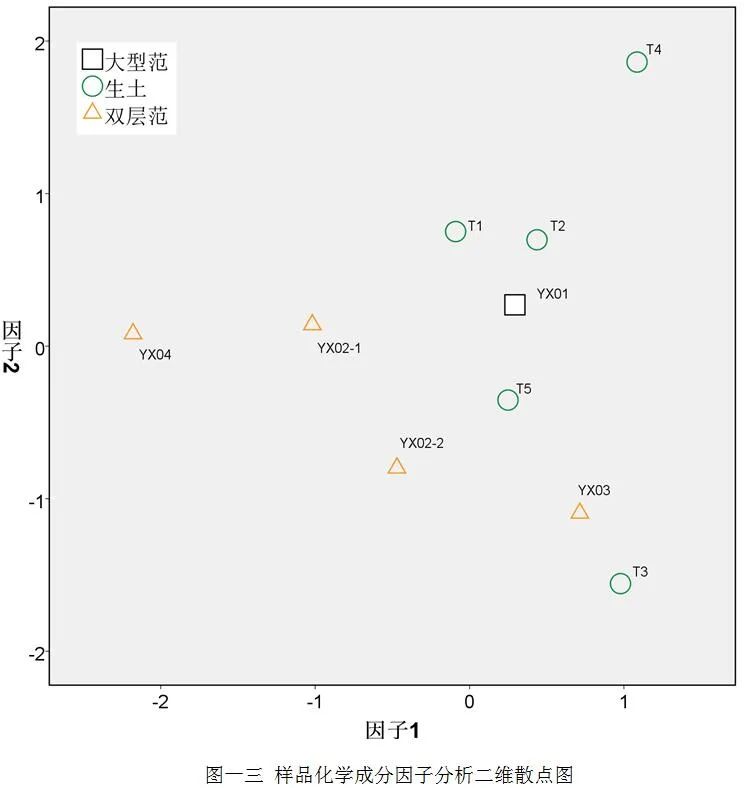

利用SPSS对化学成分数据做因子分析,其因子1和因子2的二维散点图如图一三所示。

由表五可见,YX01大型范的铝、铁、钾含量较高,其粘土含量较高,故该大型范可能是故意保留更多粘土成分,以使其颗粒间的粘结更加牢固。与之相比,YX03为双层范的粗料层,其钙含量明显较高,应当是人为加入了含钙物质,在岩相照片中可发现其内部有较多较大的黄色颗粒,可能便是人为加入的含钙物质。在YX02粗料层中也有此现象。YX04则钙含量很低,可能是粘土去除工艺对钙的去除率很高。

从图一二来看,除YX04,YX01大型范以及YX02、YX03的成分均与T5生土的成分较为接近,如前所述,T5含有大量粉砂,粘土含量较低,与陶范很相似,且该土层厚约0.4~0.6米,有可能是陶范原料,若是以该生土为原料,则似乎并不需要进行粘土去除。尽管YX01大型范与T1、T2的成分也较为接近,但因为粒度分析显示T2的粉砂含量太低、粘土含量太高,而T1则是粉砂和粘土含量均较高的生土,经过淘洗也可能降低粘土含量得到粉砂含量较高的材料。

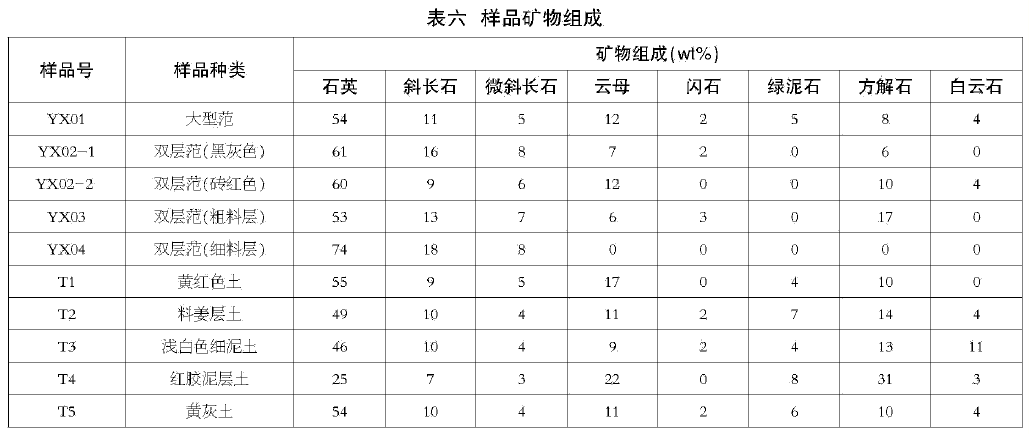

4.矿物组成分析

用X射线衍射仪(XRD)检测了样品的矿物组成,结果如表六所示。可以看出陶范的主要矿物成分在几种土壤中也很常见。绿泥石在陶范样品中较少,却在几种土壤样品中均有发现,绿泥石是典型的粘土矿物,可能是通过洗土去泥工序使之从铸型原料中去除,相比而言,苗圃北地大型陶范去除得不很彻底,它与T5的矿物组成非常接近。YX03的方解石含量高,结合对化学成分的分析,其应当是在加粗砂的过程中加入了方解石。

四、讨论

1、铜片的合金配比和矿料来源

如前所述,苗圃北地出土大陶范的外形显示这可能是一个铸造大型方鼎的底范,陶范附着的铜片经检测为含铜74.5%,含锡12.1%,含铅9.2%,此外还有2.6%的砷和1.4%的铁,由此可见这件器物是铜锡铅砷合金,锡铅含量中等,且有较高的砷和铁,砷和铁可能来自矿源。

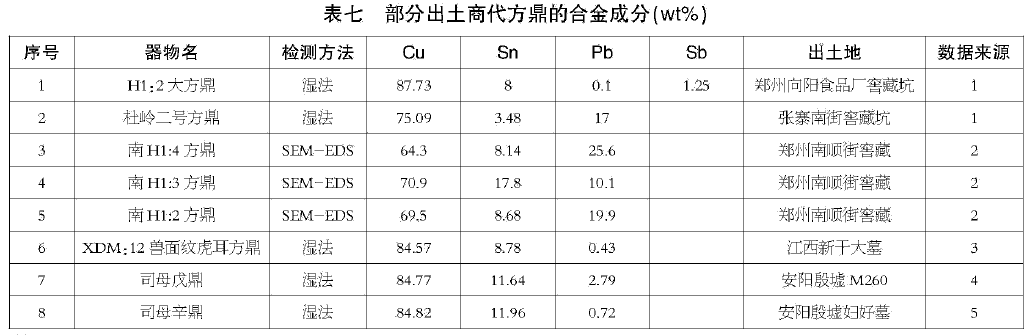

已经出土的商代方鼎中,经过检测的参见表七。

资料来源:

1河南省文物研究所、郑州市博物馆:《郑州新发现的商代窖藏青铜器》,《文物》1983年第3期。

2.孙淑云:《郑州南顺街商代窖藏青铜器金相分析及成分分析测试报告》,河南省文物考古研究所、郑州市文物考古研究所编,《郑州商代铜器窖藏》,科学出版社,1999年。

3.樊祥熹、苏荣誉:《新干商代大墓青铜器合金成分》,《江西省文物考古研究所、江西省博物馆、新干县博物馆,《新干商代大墓》,1997年。

4,杨根、丁家盈:《司母戊大鼎的合金成分及其铸造技术的初步研究》,《文物》1959年第12期。

5,华觉明、冯富根、王振江、白荣金:《妇好墓青铜器群铸造技术的研究》,《考古学集刊》,1981年第1期。

由表七可知,除了向阳食品厂出土的H1:2号大方鼎,早商时期的方鼎普遍含有较高的铅含量和较低的锡含量。南顺街窖藏南H1:4方鼎是其中最原始的一件,其次是南H1:3方鼎、南H1:2方鼎、杜岭二号方鼎,而向阳食品厂出土的H1:2方鼎则是技术相对最先进的一件[25],而它们的合金成分也基本显现出锡含量增加、铅含量降低这一规律,当然也有例外,比如 南H1:3方鼎。

表中列出的两件晚商时期的方鼎,锡含量中等,但铅含量很低。这两件殷墟出土的方鼎,都属于殷墟二期,但与大部分殷墟二期青铜容器比,锡含量偏低。新干方鼎XDM:12的铸造年代可能稍早于殷墟二期[26],但它的合金配比也体现出铅含量降低这一趋势。到殷墟三、四期,尽管未发现大型方鼎,但容器的铅含量普遍比殷墟二期要高。因此,这件苗圃北地出土铜器的锡铅比例还是比较符合殷墟后期的时代特征的。此外,这件铜片还含有一定量的砷,但含砷铜器在晚商时期已不多见,应与矿源有关。

铜片具有典型的铸造组织,可见α固溶体树枝晶偏析,大量(α+δ)共析体呈岛屿状分布,有较多铅颗粒,大小不等,以小颗粒为多,有个别大球状铅颗粒集中分布。此外,存在灰黑色高铁相。金相组织的面貌与郑州出土的H1:2大方鼎的金相组织看起来类似[27]。

根据铅同位素分析的结果,苗圃北地大陶范处铜片所用铅属于普通铅,且处在殷墟铜器铅同位素比值分布区域的末端,这可能意味着该铜片未受到普通铅与含高放铅铜器的混熔现象的影响,这也是与殷墟晚期的矿料来源比较一致的。苗圃北地陶范以及孝民屯圆形底范的出土,都显示出当时曾有铸造大型器物的生产活动,这也从一个侧面证明殷墟四期的青铜生产仍在持续并且规模很大。

2、陶范的原料及其制备

这件疑似底座的苗圃北地大陶范看起来不同于常见的殷墟陶范,其外观呈土黄色,且似未经过焙烧。利用多种检测方法对陶范的材料、粒度、矿物组成和显微结构进行了综合分析,研究显示这块陶范粉砂含量较高,有零星细砂,颗粒细小均匀,但与陶片的情况差别较大,后者有很高的粘土含量,粗砂也很多。苗圃北地大陶范的粉砂含量介于孝民屯陶范的粗料范和细料范之间,但粘土含量却比这些范都略高,可能是故意保留更多粘土成分,以使其颗粒间的粘结更加牢固。

对不同层位的生土进行分析,结果显示生土的差别较大,相比而言,T5样品的粘土含量较低,粉砂含量较高,与陶范的材质较为一致。以往的研究中都认为陶范采用的材料可能是生土进行了拣选和淘洗,特别是淘洗,用来降低粘土含量,但很少有研究去细分这些生土原材料的区别。类似于T5这样的土壤,有可能直接作为制作陶范的原料。

所以,苗圃北地大陶范尽管外观看起来类似黄土直接夯筑的,但其原料其实还是经过精选,或者处理过的。

3、方鼎铸型工艺的技术演进

根据出土实物的情况来看,方鼎的铸型工艺经历了一个从分铸到浑铸的过程,所铸方鼎的尺寸也是由小至大,体现了制范工艺和合范技术的进步。

郑州窖藏南H1:4方鼎,在铸造上采取分块逐一分铸再铸接的方法。先铸鼎腹四面的中部,然后接铸鼎腹四角,接铸鼎底,最后接铸鼎足,然后补铸四壁泥芯形成的孔洞。这些块范都是按照分模分别制作的,每次铸本块时都将已铸的前块拼合在范中,浇注之后成为一体。3号方鼎铸型工艺与其类似,但四壁没有补铸的痕迹(图一四)。2号方鼎铸型较前分块要少,鼎腹四角不再需要单独分块铸接。而1号方鼎则减少了铸接的次数,即将各组花纹按单位分别由模制范,再将各花纹范镶嵌到四块范上,并将事先铸好的足放到底范内,用五大块范和范芯整体合铸[28]。

新干大墓出土的方鼎工艺与郑州窖藏南H1前三鼎的工艺类似,也是各个部位分铸铸接的。比如兽面纹虎耳铜方鼎XDM:12(图一五),四壁的镂空扉棱先铸,后为鼎腹所铸接,再铸四足,鼎耳的虎形饰后铸,虎形饰以“捆绑”结构与鼎耳连接。四面的镂空扉棱皆对开分型,由2对称陶范组成铸型。鼎底部有长方形底范,腹部沿四棱分型,铸型由4块侧范、1块底范和1块腹芯组成。虎形饰由迎面1范、对开分型左右侧各1范并自带泥芯的1块腹下范组成[29]。新干的大方鼎和郑州的大方鼎的耳部都有深槽,这是一种二里冈期常见的做法,目的是使各部厚度均匀,刚度较大,不易断裂。

从器形、纹饰、铸造方法来看,新干方鼎和郑州南顺街等处所出方鼎大抵一致,都是将各个部分逐一铸接成形。这种通过逐次铸接,使器件中各部分分批成形和接合,化整为零的铸造方法,体现了此时青铜冶铸技术尚未成熟,铸型制作和熔化设施均未完备的特点。但是,由于这些方鼎的形体远远大于同时期的其它青铜礼器,在制作、烘烤、搬动这些模、范,铸型的装配以及浇注等环节上所遇到的困难都远远大于后者。因此,尽管郑州南顺街所出的方鼎表面质量不很好,有多处铸造缺陷和补铸的痕迹,但它所显现出的铸造工艺的进步性却是勿庸置疑的。相比而言,新干方鼎需要铸接的部分少于郑州窖藏的方鼎,而且器底还设置了加强筋,铸造缺陷也少于后者,铸造年代应是晚于后者的,苏荣誉指出新干方鼎形成了全分铸-半分铸-浑铸成形的发展序列,前者与郑州方鼎的做法接近,而后者则是殷墟方鼎的成形方式。

殷墟时期方鼎多为浑铸,只有耳等附件可能采用分铸的方法。妇好墓出土的司母辛鼎就是浑铸成形的,它重达117.5千克,通高80.5厘米,器形规整,表面很少铸造缺陷。司母戊鼎的主体浑铸成形,鼎耳是在鼎身铸得后再在上安模、翻范、浇注成形的(图一六),其右耳的X光片上可见三个方形泥芯撑(图一七)[30]。鼎腹的每一面都由一块整范内嵌六块花纹分范形成,延至鼎足。形成器底的范可能是由4块范构成,并在范和芯之间放置了4块垫片保持壁厚。由于铸范的变形,该鼎两腹长边部分外鼓达1厘米多,整个器物有较多铸造缺陷,腹部和三足均经补铸。这可能是由于整个器物形体过于巨大,铸型在翻制、烘烤、干燥时难以控制所致。

HPKM1004出土的牛方鼎(图一八)和鹿方鼎(图一九)也是浑铸成形的,方鼎的四壁每侧使用了2块陶范,整个方鼎由8块侧范、1块底范和1块鼎腹泥芯组成[31]。只不过鼎口兽面高起,内壁相应凹入,郭宝钧先生称之为“凸凹范”铸法[32],和安徽阜南龙虎尊的做法相同。这种做法是使用刮模法制芯的一个典型例证,主要是为了使器物保持相同的壁厚,以防出现裂纹及其它铸造缺陷,使得在当时的技术条件下可以做出半浮雕纹饰。这种做法,除在阜南龙虎尊上有发现外,也见于安阳小屯M333罍、M238方彝等器物上,更广泛出现于殷墟时期的南方地区,但很少在殷墟一期后的安阳出现[33],因此这种做法可能还具有一定的时代特征,后来才表现为一种地域特征。在殷墟二期的器物里,目前所见也只有牛方鼎和鹿方鼎采用了这种做法。

此外,这两件鼎的特别之处还在于足部的花纹,内侧和外侧的花纹的样式和做法都是不同的。足外侧的花纹应该是从模复制到范上的,而足内侧的阳线花纹是直接在底范上刻划的。

形体较小的54号墓的两件方鼎没有采用镶嵌花纹范的复合范成形,但是使用了水平分范的铸型工艺,表现出殷墟时期铸型工艺的丰富性。

方鼎的铸造工艺由逐块铸接进展到主体部分一次成形,这是一个巨大的进步。据推测司母戊鼎范可能达到94×84×12立方厘米的尺寸,重达150千克。这种范块的翻制、搬取、烘烤、修整与安装都是非常困难的,由此可见,在殷墟二期的时候,铸范的制作工艺已经达到相当高的水平。

另外,在花纹的制作方面,M54所出的方鼎与司母辛鼎和司母戊鼎一样,是采用在模上堆塑花纹翻范与范上刻纹相结合的办法,而不同于二里冈期方鼎在范面上加工出阳线纹饰加乳丁纹的做法。大型的方鼎,如司母戊鼎和司母辛鼎,还采用了整范内嵌花纹范的做法。

附记:本文获得国家重点研究计划“无机质文物的技术发展及其与文明关系研究”(编号为2019YFC1520205)资助。

注释

(作者:刘煜 中国社会科学院考古研究所,刘建宇 故宫博物院,钟正权 中国社会科学院研究生院,岳占伟 中国社会科学院考古研究所;原文刊于《南方文物》2021年第5期)

责编:韩翰