专家观点

周利群:义净记载的天竺计时体系

来源:《西域研究》2016年第1期

唐代高僧义净著《南海寄归内法传》详细描述了当时南亚佛教僧侣的日常生活及南亚东南亚地区的风土人情。出于对戒律的关注,义净仔细考察了当地的计时系统,即日影测量与水漏计时。此类具体而微的对古代印度计时体系的描述,在汉文佛教文献中甚至于汉文传统文献中是独一无二的。《南海寄归内法传》中关于“洛州无影”的记载,激起了学者们广泛的讨论。而名为“旋右观时”的这一段文本,不仅仅记载日影测量,还有水漏计时与旋右的礼仪。本文进一步探索了义净记载的古代天竺计时体系——日影测量和水漏计时。

唐代高僧义净所著的《南海寄归内法传》(以下简称《寄归传》),是一部详细记载了南亚佛教僧侣日常生活、风土人情的著作。它对当时人们物质生活和科技水平的细致描述,在浩瀚的汉文大藏经中是独具特色的。书中提到的测日影计时,从王邦维先生1987年完成博士论文,对高楠顺次郎关于“洛州无影”的理解做出修正开始,[2]历史、中文、科学史等多个领域的学者陆续投入讨论之中,一直持续到2014年的上半年。学者们对于“洛州无影”的技术层面进行了探讨,王邦维先生一度亲至古代地中之一的阳城[3]无(没)影台进行夏至无影的观测。[4]“洛州无影”的现象之外,学者们又讨论到了义净有此记载的原因,是实地考察所致,还是因为天下之中的理论所致,[5]或是佛教史上著名的“中边之争”所留下来的余响所致,[6]抑或是向女皇献媚所致?[7]众说纷纭[8]之中,真理愈辩愈明。对于“洛州无影”这几个字的理解,在对于历史文化背景的各种挖掘中,已经是十分的清楚明了。“洛州无影”,其前后文是什么,有着怎样的叙述背景,这些学者们关注不多的部分,或许对问题的讨论有所裨益。故,本文从文本叙述的整体性出发,进一步探索义净所记载的古代天竺计时体系——日影测量和水漏计时。

一

关于天竺的计时体系,在《寄归传》里有专门的一节来描述,即第三十节“旋右观时”。这一节分为五段,第一段是旋右即右绕的方式方法,第二段到第五段皆在叙述计时的方法。在宗教仪轨中,确定礼拜的方向和时间是重要的议题。为了满足宗教需求,人们发展了天文学和数学。宗教需求驱动科学技术进步的现象,在世界历史上很多地区都存在。公元前6世纪,为了满足搭建祭坛的需求而整理创作的《绳经》(Śulbasūtra),成为了印度婆罗门教的最早天文学经典。公元13世纪,伊斯兰天文学家为了预测新月的出现、确定一天五次的祷告时间和清真寺的朝向,将球面三角学推进到了现代球面几何学的形态。公元691年完成的《寄归传》专门用“旋右观时”一节来论述右绕的方向以及计时体系,是为了满足佛教徒宗教生活的需求。《寄归传》中的印度计时技术与婆罗门教的《绳经》和伊斯兰球面三角学的出现一样,都是由宗教生活需求驱动产生的技术进步。

三十节的第一段,讨论“旋右”,即pradakṣina,这是个很常见的礼拜动作。佛经中常有“礼世尊足,右绕三匝”[9]这样的句子,以之作为觐见师尊、告别师尊时候的基本礼仪。义净所谓的右绕是梵文pradakṣina的翻译,现代意义上来说就是顺时针旋转。对于如何右绕,人们众说纷纭,义净列举了当时大唐东土学者的说法:“右手向内圆之,名为右绕,左手向内圆之,名为左绕。理可向其左边而转,右绕之事方成。”人们早期的度量,都是近取诸身的产物,此处的解释也不例外。以自己的左右手为依据,右手向内圆就是右绕,左手向内圆就是左绕,这种右绕的解释倒是比较具有可操作性。然而义净对于这个解释似乎不太满意,批评得还不轻——“斯乃出自胸臆,非关正理,遂令迷俗莫辩司方,大德鸿英亦雷同取惑”,他认为这是别人自己阐发的,不是真正的意旨,会令世俗人迷惑不能辨别正确的方向,而有学问的僧人也同样感到困惑。作为一个学了梵文、专门赴天竺考察过戒律的学问僧,义净认同的解释是这样的:“言旋右者,梵云钵喇特崎拏。钵喇字缘乃有多义,此中意趣,事表旋行。特崎拏即是其右,总明尊便之目。故时人名右手为特崎拏手,意是从其右边为尊为便,方合旋绕之仪矣。或特崎拏,目其施义,与此不同,如前已述。”他认为应该从词源上去理解右绕,pradaksiṇa是前缀pra加dakṣiṇa合成的,pra是“对着”之意,对着行走引申为旋行。dakṣiṇa是方位词,指南方,指右方。义净所在的天竺,人们认为右边是尊贵的、方便的,若向谁表示敬意应从自己的右手边对着那个人的右手边开始旋转绕圈。上述便是义净所理解的右绕,从词源学开始的解释,到动作的具体描述,体现出义净的学术素养和实地考察相结合的严谨学风。

二

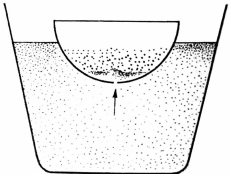

小节的第二段写的是测日影计时的方法。原始佛教时期,[10]僧团过午不食,故而精确的时间测量对于僧团非常重要。他们以午时为准确时间点,若是影子过了那个时间点所在时的影子一丝毫,就被认为不应该进食了。中国古代所说的午时,是现代24小时制中的11~13时这一段时间。而此处提到正点的时间,应该是指午时中间点,即正午12点。此段开头义净提到的《佛说时非时经》,[11]是从标题上最切合判断时与非时的经文,然此篇经文颇短,主要集中在记录不同月份的影长数据,并没有记载测量日影的具体方法。与之相比,《寄归传》中义净描述了测日影的几个步骤:一、确定南北方向,晚上看北极星的所在,确定北方,与之相反的则为南方。二、在重要的位置安装小土台,圆直径为一尺,高为五寸,中间插一根细杖。或者是在时石上竖立一枚钉子,就像竹筷子那样。三、(细杖或钉子)大概有四指高,取它正午的影子,画个记号。观看木棍的影子,最短的时候就是当地的正午。若是影子过了作记号的地方,就不应继续进食。此种测日影的方式,在义净所在的天竺非常普遍,名为kālacakra,意译名为时轮。[12](见图1)

图1 印度城市巴特那清真寺现存的“时轮”[13](1294~1875年)

此时轮测影,与中国的圭表测影及日晷测影皆不同。中国的圭表,最早记载出现在《周礼·考公记·玉人事》:“土圭,尺有五寸,以致日、以土地。”“土圭”是一种量地用的玉质工具,长度为周尺一尺五寸,“致日”是测量日中时表影的长度以求日至。[14]表是树立于地面上的柱体,最简单的就是立一根木棍。圭表定型之后,则是用有刻度的长尺,正南北水平放置,一端与表在地面的一头相接,表示用来投射日影,圭则用来测量日影的长度。而中国的日晷[15]测影,主要是明清时期由西方传教士传入的,有地平式日晷、赤道式日晷、星晷等多种。鉴于需要相应的几何学知识,此类下以圆盘承接日影、于圆盘上刻度线读出时间的西式日晷,在义净所在的大唐应该是不存在的。“旋右观时”这一段记载的日晷,类似于现代科技影响下的地平式日晷。然而土台作为承接日影的圆盘未免太过简陋。在圆盘形的时石上竖立钉子一样的物件,与地平式日晷的形制比较接近。现代西方传统的日晷上,会根据投影来画一些刻度线,从而标识一日的不同时刻,同样也可以用来确定方位和不同节气。而在义净的描述中,时轮测影只是为了判断正午时刻,不具备其他计时功能,是比较简陋的日晷,不能算是现代意义上的日晷。

小节的第三段论述影长随地域不同的情形。在古代天竺、室利佛逝国[16],不少地区位于北回归线以南区域,太阳直射日中无影的情形是年年都会发生的。在赤道线横穿的室利佛逝,每年的春中和八月中旬,有两次正午无影的情况出现。义净在室利佛逝游学七年,应该亲眼见过一年两次太阳直射日中无影的情形。另外他也很清楚在大唐东土的情形,即大部分地域都在北回归线以北的自然条件导致大部分门户都面南而开。除了清晰的日影长短观念,义净甚至有着时差的认识。他写道,东海边为正午,洛阳长安所在的地区还没到中午。在现代科学中,有一个重要前提来理解前文所述的这些现象:地球是一个绕着太阳公转同时也自转的球体,这才产生了日影长短在各地区的不同以及时差的存在。只能推测是义净从旅行中的见闻所得,属于对于现象的归纳。为了解释为何律典规定应以当地时间的正午作为衡量标准决定进食时间,义净论说日影长短和地方时的差异。他甚至提倡僧人应自行测量日影确定正午,因为在他的印象中,观测时间是天竺律师的两个基本本领之一。然而在唐代中国与天竺,天文都是被皇室指定一些特别的家族所掌握,僧人或者寺庙进行时间测量需要获得“御赐”。如义净提到那烂陀寺等的水漏时说,印度大寺庙水漏系统都是各代君王所赐的。义净认为僧人应该进行日影测量的建议,因技术条件以及皇家政策限制,似乎实用性不广。

义净有着不同地域日影观测的经历,知晓日影长短随地域的不同而改变,再结合上下文,他所说的“洛州无影,与余不同”,当是他知道天竺及室利佛逝有日影直射产生的夏至无影的真实现象存在,而阳城的无影台则是利用石台北面的坡度将影子藏在石台上不被人注意到的一个巧妙设计罢了。

三

小节的第四段记载天竺的漏刻体系,以那烂陀寺为例,此乃较为罕有的详细记载天竺7世纪漏刻体系的文献,在汉文大藏经中少见,在整个中国古籍体系中也不多见。义净首先写道:天竺所有大寺庙的“漏水”以及“漏子”,都是各代君王所赐。在天竺,天文学为特殊的婆罗门家族所掌握。一般来说,由土邦王(rāja)指定专门人员授时,那烂陀这样的大寺庙使用漏刻是经过特许的。中国的漏刻法,有漏壶有刻箭,两者从汉代就成为了一个有机整体,定型后一直沿用到清代。而天竺的水漏法,只有漏壶没有刻箭,从诞生起一直延续到十七八世纪。不用刻箭显示时间,天竺用的是漏子。漏子守在仪器旁边处理沉没在水中的漏碗,并且吹螺打鼓为人们报时。漏壶的细节义净如此描述:一个很薄的可以装两升的铜碗漂浮在盛水的铜盘内,水从碗底一个针眼大的孔涌上来,碗盛满水沉了,就打一次鼓。[17]很显然,这样的设计属于进水型漏壶。此描述与公元5世纪阿耶波多(āryabhaṭa)的描述有共同之处。阿耶波多是第一个描述标准化漏壶的人,[18]他的描述见于其所著《阿耶波多历数书》(āryabhaṭasiddhnta)。[19]此书已佚,但有关仪器的描述在罗摩克里希那·阿罗迪亚(Rāmakṛṣṇ ārādhya)对于《太阳历数书》(Sūryasiddhānta)的注里面保存下来。现代印度学者舒克拉(Kripa Shukla)在整理这本书的时候,发现了阿耶波多对于水漏仪器的记载,舒克拉对于这段的翻译如下:

应该拿一个球状的铜碗,重10婆罗,高6指,碗口直径为12指。在底部,用重1婆罗长8指的金针钻一个孔。这就是水漏仪器(ghaṭikā-yantra),因为它在一定时间内被60婆罗(即1壶,one ghaṭi)水充满的。任何铜制容器,根据人的喜好而在底部钻孔,一昼夜之内沉入水60次,就是水漏仪器,称作kapālaka。(见图2)

图2 印度进水型漏壶作用原理[20]

前文就是阿耶波多在5世纪末对于水漏仪器的描述,清晰记载了所使用的铜盘、铜碗以及碗所穿孔大小,沉没所花时间是1个ghāṭi。根据上面的描述可知,水漏仪器已经不同于其他材料所载天竺5世纪之前的泄水型漏壶,[21]而是进水型漏壶。

义净记载的水漏系统运行如下:从太阳出现在地平线开始,一碗[22]水沉下去,打鼓一下,象征过了一个时间单位;两碗水沉了,就打鼓两下;三碗,三下;四碗,四下。第四次打鼓之外有些特别的,打鼓四次之外还要吹螺两声,然后再打鼓一下,成为一个天竺“时辰”,[23]即太阳在东方的清晨,中国称为东隅。一个天竺时辰结束,进入下一个时辰,同样沉四次碗,打鼓四次,第四次打鼓之后,就再吹螺两次,再打两下,称为白天的第二个时辰,就已经到了正午。如果听到两打,僧众就不应该再进食了,若还有进食者,就要受到寺庙羯磨法的处罚。下午的两个时辰也是如此,而晚上四个时辰也与白天四个时辰无异。如此体系中,每一个天竺“时辰”是3小时共180分钟,每一次碗沉则是45分钟。前文所提到的碗沉单位时间45分钟,近似于天竺的时间单位牟呼栗多(muhūrta)的长度。每1个牟呼栗多为48分钟,每1个白昼与黑夜各分为15个牟呼栗多。古代印度文献描述昼夜长短变化,乃是计算其昼夜的牟呼栗多数。30个牟呼栗多各自都有名字,以互相区别。[24]通常来说,天竺水漏的基本单位是牟呼栗多的一半,即24*60/30/2=24分钟,博物馆现存的古代天竺漏碗都是24分钟就装满水沉底。而前文所述的沉一碗水需时45分钟,近乎24分钟的两倍,也许是为了计时方便而设计的。在后文中,义净也写道:摩诃菩提寺及俱尸那寺,佛陀成道与入灭处寺庙,从平旦到正午,计时的漏碗沉16次。如此累计,一昼夜间漏碗沉没次数为64次,比较接近一个昼夜牟呼栗多数量的两倍60次。综合来看,天竺的水漏设备还是与其时间度量衡系统相互应和的,只不过地区的多样性使相隔不过几百公里的地方也有差异。古代印度的这种水漏系统,技术简便,只要一盆一碗即可运行,最大的技术难度就是漏碗底部的钻孔;测量方便,水漏旁置一漏子报时即可操作;印度气候炎热,水没有冻结之弊,故而它通行印度南北自公元5世纪一直到18世纪,说明此种水漏在印度的实用性之高。然而,对比与现代钟表计时,或者是中国古代的多级漏壶体系,印度的这种水漏系统,以45分钟或者24分钟作为基础单位,精确度很低。[25]

小节的最后一段中,义净谈到如何调整水漏仪器的单位时间长短:先取好昼夜分界的时间,平旦到中午,碗沉八次。要想再减少每次的时间长度增加沉没次数,那么就将漏碗碗底的孔钻大。在古代印度,调整沉没次数,属于精密技术,需要能工巧匠才能完成。

介绍天竺漏刻体系的时候,义净比较了天竺与中国的时间划分,这也是第五段的一项内容。天竺那烂陀寺的一夜分为四个阶段,东土大唐是一夜分为五更。唐竺不同两地佛教徒却可一致,因佛教僧团将一夜分为三分即初分、中分、后分。佛教戒律中,夜晚初分、后分都是要做功课的,念诵思维,而中分则可以收心睡觉,睡眠时间仅现代意义上的四个小时而已。如果违背这个作息时间,就会招致处罚,而认真遵照执行,就会对自己和他人都有利。

四

“旋右观时”这一小节文本从头到尾,义净都在引导东土大唐的僧人重视戒律条文的具体含义和天竺僧团生活的实践层面,不能凭空想象去解释戒律。整小节文本中直接指出东土大唐与天竺不同有三处:一是右绕三匝,即小节标题中所说的“旋右”。东土大德的解释是“右手向内圆就是右绕,左手向左圆就是左绕”,义净则从词源开始解释,再介绍了天竺的各个方向,最后说以右为尊为上,自己的右手对着尊长的右手开始绕圈,才是真正的右绕的含义。他对东土人士的错误观点的批评,论证很有说服力。

第二处不同是日影长短的实际情况,是律师观时需要理解的重要内容。东土大唐跟天竺以及室利佛逝国不一样,大部分国土都在北回归线以北没有太阳直射,故而以这样的地域发展起来的传统房屋建筑都是坐北朝南,以便获得更多的日光和热量。所谓的“洛中无影”,只是天学家的一个小设计,用来维护华夏作为世界中心的观念。此处强调不是对于佛教术语理解有误,而是东土大唐和天竺的地理实际不一样导致。

第三处不同是时辰划分,也是僧人们生活起居的重要依据。义净写道,在大唐东土,夜晚是被分为五更的。《隋书·天文志》中有载:“昼有朝、有禺、有中、有晡、有夕,夜有甲、乙、丙、丁、戊。”[26]将一天的时刻划分为十个时间段的做法,主要是民用。与之同时,囿于皇苑中的天学家们,主要使用的是比较精确的百刻制和十二时辰法。百刻,是将一天24个小时划分为一百刻,是比较精确的计时单位。划分比较粗的十二时辰,是将一昼夜分为十二等分,每一等分就是一个时辰,名称分别用十二地支表示,以夜半子时为新的一天开始。而在天竺的那烂陀寺,一个夜晚是分为四个等分的,与白昼从日出计时的四个等分相对应。每个太阳日的起点,在东土大唐是夜半子时,在天竺为日出,夜半是需要计算的恒定不变的时刻,日出是靠观察而得全年都在变动的时刻,此点上说,夜半子时为新的一天开始较之日出作为一天开始要更加先进。而在佛教中,夜晚是被分为三,初分和后分都是要念诵思维,中分是睡觉时间。天竺与东土大唐民间的时间划分不相同,但是两个地区的佛教界却因为戒律而统一起来。

前述三处不同,体现了东土大唐的佛教僧团对于来自天竺的佛教的吸收与融合。从天竺考察回来的义净对于戒律的坚持,是“羯磨法在,圣教不沦”的一个重要原因,是佛教在天竺之外也能称其为佛教的重要支撑。同时,佛教之所以能够跨越地区的边界,能够涉流沙、翻雪山在天竺以外的地域生存下来,靠的是因时因地的制宜。对于来自本土之外的宗教文化的吸收,与本国风土人情的结合,是文化传播这枚硬币不可或缺的正反面。

以王邦维先生为首的多位学者,对于“洛中无影”和“天下之中”的讨论,对于夏至日影的测量也包涵在研究过程中,充分体现了研究的实证性和经验性,在挖掘、收集和考订史料方面做出了显著贡献。客观的事实(或事件)一旦成为历史研究的对象,就离不开史家自身的主观认识。史料以及史料研究这些载体上,历史认识的主体和客体是相结合的,分不开的。

义净在《寄归传》中,想要做的就是把难以理解的佛教戒律变为可理解的,将原来陌生的天竺风土人情变为熟悉的,以推行他认为正确的戒律。历史真相是无法验证的。历史学家探索历史的真相,不过是在探索被前人组织起来的叙事。很可能史籍所描述的,并非完全是古人实际生活场景。故而探索历史真实的时候,不能忽略考察文本本身。所谓“洛中无影”,不过是义净记载的天竺计时体系的一点只言片语,是为了证明在天竺及室利佛逝地区有太阳直射而东土大唐没有直射而举的反例。

此小节文本,主体部分还是在描述具体的日影测量以及水漏设施。其列举中土的情形,借用王邦维先生的话说,是想用印度“正统”的典范,来纠正中国佛教的“偏误”。[27]此类中土情形的描述,有的是对东土大唐学者、僧人错误观点的纠正,有的是补充中印两地自然地理、时节历法差异的背景知识。阅读讨论的时候,若时刻有文本整体的意识,大约理解会更加准确完备。

注释

(作者系上海交通大学科学史与科学文化研究院博士后)

编排:王文洲

审核:陈 霞