深度阅读

朱磊:试论魏晋南北朝时期新疆的北斗信仰

来源:《西域研究》2013年第2期

北斗信仰是华夏上古先民最早产生的宗教信仰之一,也是我国历史上持续时间最长,影响范围最广的一种宗教信仰。新疆地区所见的北斗遗存并不丰富,以吐鲁番阿斯塔那地区为主,时间范围主要集中在魏晋南北朝时期。其所表现的主要内容为“存斗修仙”、“北斗注死”和“魂归斗极”的汉地文化,当为从中原地区迁移过去的汉人之墓。

在讨论新疆地区的北斗信仰之前,有必要简要回顾一下中国古代北斗信仰的总体情况。自上古时期开始,华夏大地上就盛行着各式各样的自然崇拜和鬼神信仰。天神地祇纷繁复杂,如上帝、社稷、山河、鸟兽、日月星辰、风雨雷电等等。在这诸多的信仰对象中,对北斗的信仰可谓是华夏上古先民最早产生的宗教信仰之一,也是我国历史上持续时间最长,影响范围最广的一种宗教信仰。在古代先民意识中,北斗神曾是生杀予夺、至高无上的大神,受到最高规格的祭祀和膜拜。

有关北斗信仰的遗存最早见于新石器时代。直到如今某些地区的丧葬习俗中依然保存有北斗文化葬俗,可谓贯穿整个中国历史未曾中断。考古资料表明,距今五六千年前的濮阳西水坡45号墓中,已经出现由蚌壳堆塑的三角形与两根人胫骨构成的北斗形象,战国初期的曾侯乙墓中也出土有朱书“斗”字及二十八宿的漆木衣箱。汉代以降,北斗题材的壁画、石刻、墓砖及随葬品更加普遍。如山东嘉祥武氏祠北斗“帝车”石刻,河南南阳市麒麟岗汉代“诸神及南斗、北斗”画像石,绘有北斗图案并书“黄神北斗”、“北斗君”等字样的解注瓶,新疆出土的绘有北斗的纸画、壁画,后世墓葬中经常使用的“七星板”……,都在不同程度上反映了当时人们的北斗信仰。在古人的宗教意识中,北斗兼具降福、延寿、占卜、厌鬼、辟兵、修仙等多重宗教职能,并且在不同的时期、不同的地域和文化背景下还会呈现出不同的面貌。因此需要结合考古遗存,对文献中提到的各种北斗信仰做一简单梳理。

通过对北斗遗存和北斗文献的系统归纳和类型学分析,笔者认为,中国古代北斗信仰的发展脉络可以分为孕育期、萌芽期、成熟期、转型期、兴盛期及衰落期六大阶段,每一阶段的北斗信仰均呈现出特有的文化面貌和宗教特点:

史前时期(孕育期):新石器时期,北斗曾离北天极很近,极有可能被作为当时的极星。同时,由于北斗拥有指方向、定季候等诸多与生产、生活息息相关的实用性功能而受到华夏先民的尊崇。

殷周时期(萌芽期):殷商时期已经出现对北斗的大规模祭祀活动。周代某些思想流派开始注意到北斗在天空中的独特地位,并逐渐衍生出了“魂归斗极”的死后世界观。

秦汉时期(成熟期):秦汉时期为北斗信仰全面发展的时期,基本上奠定了后世北斗信仰的主要框架。随着北斗逐渐远离北天极,北斗的神位下降,被视为天帝之车;在汉纬中又将北斗附会成黄帝之精;占星术士对北斗尤为重视,认为通过观测北斗附近的天象变化能够了解君王的功过夭寿及官员优劣等诸多信息;由于在天象中,北斗“帝车”之下压着“天尸”鬼宿。所以北斗又被赋予压鬼辟邪的神学职能,用以解除注祟,护佑生人;此外,在东汉时期,北斗主杀的观念已初露端倪,是为魏晋北斗注死信仰之滥觞。

魏晋南北朝(转型期):魏晋之时的原始道教逐渐将北斗信仰吸收消化,并重新赋予其新的宗教内涵,使得北斗信仰呈现出多元化的文化面貌和神君化的转型。并衍生出“南斗注生、北斗注死”的司命神信仰以及鬼官北斗这样的仙官体系,进而发展出一系列的北斗道法,强化北斗在道教修炼过程中的辅助功能。此外,上至北齐,下至今日仍在使用的七星板葬制更是反映出世人欲魂归斗极的终极愿望和北斗对于道教修仙的重要作用。

隋唐宋明(兴盛期):唐宋之际,出现了系统而完备的北斗道经和拜斗科仪。认为北斗掌管人之寿命福禄,崇祠北斗可以消灾去厄,延命致福,甚至认为“万法皆从斗出,万律皆从斗役”。在宋元之际已经发展并完成了以北斗信仰为基础的“斗姆─九皇”信仰体系。有研究显示,明代开国皇帝朱元璋将南京城城垣设计成南斗与北斗拼合而成的葫芦形,其死后所葬之孝陵中的建筑也依北斗位置排列。可见明初之时北斗信仰的影响力极大。

清代以降(衰落期):清代以降,有关北斗信仰的文献较为匮乏,明显呈现出衰落的迹象。遗迹现象中也鲜见北斗文化的踪迹,仅少数地区的民俗中还保留有“七星板”、“七星钱”等丧葬习俗。

新疆地区北斗信仰的遗存主要见于吐鲁番地区的阿斯塔那古墓群。阿斯塔那古墓群是古代高昌城乡官民的公共墓地,大约形成于3~8世纪。以葬汉人为主,同时葬有车师、匈奴、高车、突厥以及昭武九姓等少数民族居民。汉唐时期这一地区曾先后是车师国、戊己校尉、高昌郡、高昌王国以及唐西州府的属地。

自汉代开始经营西域以来,规模不等的戍边或移民就未停止过。戊己校尉、西域长史的府署都设在高昌,表明高昌当时与西域其他各地相比有更多汉人存在。随后前凉在高昌设郡,郡治也在此,郡太守都为汉人。这些来自中原的兵卒和百姓不仅带去了他们的日常用品和生活方式,也带去了他们的文化知识和宗教信仰。其中,北斗信仰即为比较典型的汉人宗教文化的表达。

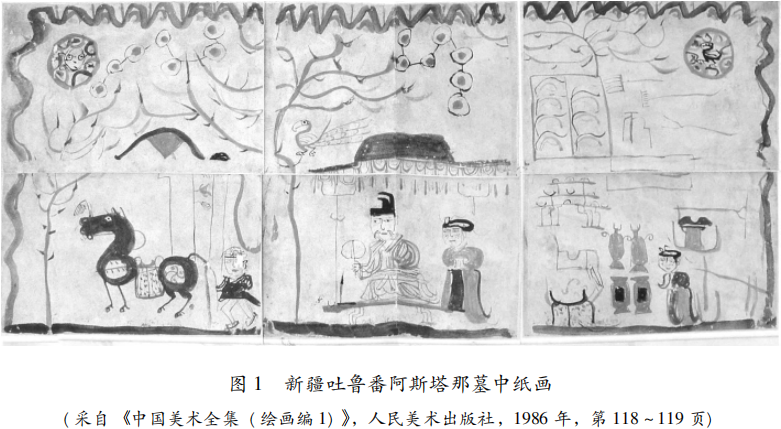

1.存斗修仙 新疆吐鲁番阿斯塔那一座晋代墓中出土了一幅分别绘在六张纸上而合成的画面完整的纸画(图1),画面中央帷帐之下,一男子手持团扇,凭几而坐,似在纳凉,一女子侍立在旁。在画面上部树顶左右,则清晰可见两个北斗悬在天空。

这种同时出现两个北斗的考古遗迹十分罕见,据笔者统计,全国仅见两例。另一例见于东北吉林集安长川一号高句丽墓后室藻井的盖顶石上,绘日月及两组北斗。图像正中,由北而南以赭色题“北斗七青”四字(图见文后附表)。[2]据温玉成考证,此墓葬年代为400~430年之间。[3]需要注意的是,长川一号墓壁画中占据瞩目位置的男女墓主礼佛图,是迄今发现的所有高句丽古墓壁画中所仅见的。结合此墓中其他壁画内容和出土器物所反映的文化面貌判断,墓主当为佛教信仰者。但是其墓室的壁画内容仍保留有华夏传统的四神图案,尤其是藻井上的星图十分独特,上下两个北斗。林圣智根据《淮南子》中北斗神分雌雄的说法,认为此处的两个北斗体现了古代的阴阳观念。[4]但是,在墓葬中体现阴阳观念究竟是何用意,林先生并未探讨。按《淮南子·天文训》所载:

在笔者看来,此二图上部绘有两个北斗,是北斗运转的动态表达。在北斗道术中流传着这样的说法,即单日之北斗为阳斗,双日之北斗为阴斗。如此表达既能体现其阴阳属性,又能显示其旋转往复的运动过程。尤其是集安长川一号墓中的两个北斗中,其中一个直接绘成虚线,说明并非是真实存在的北斗神。由于遗迹中北斗的位置均在墓主人头顶上方,突出北斗在运转,实则为了体现当时道教的北斗存思修仙道术。

约出于东晋的早期上清派重要经典《洞真太上紫度炎光神元变经》的“运度天关披神洞观秘文”提到:“帝君曰:子欲飞腾上造金阙,当修洞观,运度天关,……每以夜半,露出中庭,仰存北斗七星朗然,思见我身在斗中央,随斗运转,历度天关。”[6]修道之人每天夜半,存想自己在北斗之中央,并随着斗柄的转动而一起转动,周历整个星空。便可运度天关,“飞腾上造金阙”。

1984年发掘出土的济南市马家庄北齐墓,墓葬四壁均绘有壁画,其所表现应也为此北斗修炼之法。其墓葬穹隆顶四方各绘一颗大星。北方绘北斗七星,西南绘南斗六星,东南绘两颗小星,星座有连线,诸星皆以赭色圆点表示。西方绘赭色太阳,日中以墨色绘金乌,东方绘月亮,月内绘蟾蜍、桂树和玉兔捣药(图见文后附表)。[7]六朝道经《上清金阙帝君五斗三一图诀》中论及守一之道:“存北斗覆头上,柄指前,如此百邪不敢干,凶炁自灭亡。”[8](图2)此墓葬壁画内容当为此种道法的体现:在北壁上绘墓主正襟危坐,似在修炼,两童子分立左右。头顶上方独绘北斗,象征墓主人身居北斗中央华盖之下,随斗运转,修炼成仙。

通过以上对比可知,新疆阿斯塔那纸画所表达的主题与济南市马家庄北齐墓壁画十分类似,当为道教存斗修仙道术的画像表达。

2.北斗注死 在阿斯塔那古墓群西区魏晋墓M408墓室后壁发现一幅大型仿布壁画,在壁画的四角绘有黑色的四角形,象征着画布的挂锁。画面可分为三大部分,从右至左依次反映的内容为庄园田地、墓主家族、庄园日常生活和男主人的戎马生涯。依据画面内容,定名为“庄园生活图”。壁画中绘有日月星辰并在旁边标注有“北斗”、“三台”、“日像”、“月像”等名称(图见文后附表),[9]乃为北斗注死观念之体现。据《淮南子·本经训》记载:“取焉而不损,酌焉而不竭,莫知其所由出,是谓瑶光。瑶光者,资粮万物者也,振困穷,补不足,则名生,兴利除害,伐乱禁暴,则功成。”东汉高诱注曰:“瑶光谓北斗第七星也。居中而运,历指十二辰,槌起阴阳以生杀万物也。”[10]可以说明,至迟在东汉时已经开始产生北斗“槌起阴阳以生杀万物”的思想。

东汉文献《西京杂记》中记载了这样的习俗:“戚夫人侍儿贾佩兰,后出为扶风人段儒妻,说在宫内时……,八月四日,出雕房北户,竹下围棋,胜者终年有福,负者终年疾病,取丝缕就北辰星求长命乃免。”[11]说明东汉时期人们认为北辰[12]司掌世人的福禄寿数,因此祈求北辰可以免疾延寿。据考出于东汉的道书《老子中经》[13]曰:“璇玑者,北斗君也,天之侯王也。主制万二千神,持人命籍。”这一观念为后世所传承,人们祠北斗以求长生。在汉代的死后世界观中,如果灵魂能够归于北斗,便可被还于司命,从而获得重生的机会。据《后汉书·赵壹传》中记载:

《后汉书·天文志》明确记载:“北斗主杀”、“北斗魁主杀”。按《太平经》的解释:“故(北斗)后六为破,天斗所破乃死,故魁主死亡,乃至危也。故帝王气起少阳,太阳常守斗建。死亡气乃起于少阴,太阴常守斗魁。”[14]东汉道书《老子中经》称北斗君持人命籍,《三国志·吕蒙传》中也有三国时吴国孙权命道士于星辰下为病重的吕蒙请命的记载。据笔者考证,斗魁的“魁”字意在表现斗在鬼(宿)上的位置关系。由于北斗压在鬼宿之上,因此北斗君掌管世间之厉鬼,进而演绎成北斗主杀的观念。[15]

壁画中出现的“三台”亦有司命之职。按《晋书·天文志》:“三台六星,两两而居,西近文昌二星,曰上台,为司命,主寿。”及后世,三台、北斗神君之司命之职权则更为清晰,通过对世人的善恶行为进行考察,以定其寿数。如宋代道经《太上感应篇》曰:“又有三台、北斗神君。在人头上。录人罪恶,夺其纪算。”[18]

可以看出,阿斯塔那M408壁画中,北斗、三台之下摆有供桌,三人面对北斗、三台拱手而立,显然是在祀拜两位司命之神。因此,可以判断,此壁画所表现的文化内容乃为魏晋以降北斗注死之宗教观念。

3.仙国的路标 在阿斯塔那出土的另一座前凉末期墓65TAM39,其木棺头档上有墨绘的北斗七星(图见文后附表)。[19]据此墓出土残契上的纪年判断,此墓下葬的年代之下限为东晋升平十四年(370)。随葬物中还有脂粉、线团、面食等物,这些都是汉魏以来丧葬风俗的具体表现。将北斗绘于木棺前档之上,也是当地汉人习俗的反映,其目的在于强调死者灵魂将升入天空中北斗所圈定的中央天区,所谓“魂归斗极”。

除此之外,在阿斯塔那古墓群出土的遗迹、遗物中,还经常能够见到“青龙在我左,白虎在我右。朱雀在吾前,玄武在吾后。寂寂如律令”之类书写有道教咒语的文书。[20]青龙、白虎、朱雀、玄武乃是天空中的东、西、南、北四方星区,而文书中所强调的“我(吾)”之所在,便位于星空中由北斗圈定的中央“天心”区域。

问题是,究竟出于怎样的信仰和目的,使得阿斯塔那这些古墓的墓主希望自己死后能“魂归斗极”?另外,笔者在对中国古代墓葬中北斗图像资料的系统归纳之后发现,在中原地区的古代墓葬中几乎没有直接在墓室顶部及棺盖(或前档)上绘出北斗的,而中原以外的边远地区则经常能够见到(见文后附表)。这种现象说明了什么问题?

在传说中,中华始祖黄帝最早占据中原,统御中国。后来,黄帝从地上“中国”乘龙上升到天上“中国”(以北斗为边界的“天心”仙国),并成为天国的大神。在汉代纬书中可以发现大量黄帝与北斗相关涉的内容,黄帝被附会成北斗之精,而北斗亦称黄神。如《河图始开图》载:“黄帝名轩,北斗黄神之精。母地祇之女附宝,之郊野,大电绕斗,枢星耀,感附宝,生轩。胸文曰:黄帝子。”[21]《诗含神雾》中也提到:“大电光绕北斗枢星,照郊野,感附宝而生黄帝。”[22]汉晋墓葬出土的解注瓶上亦常见有“黄神北斗”字样的符文内容。

通过黄帝与北斗的对应关系,使得地上之“中土”神州与天上之“中国”仙境有了相互感应的关系,进而诞生出汉唐文化“尚中”的中国优越论神学。神州者,神仙之州也。“中国”首先是一个神学概念,然后才是一个逐渐被落实的地理概念。在汉唐思想领域,中土被赋型为神圣的天下中心,以至于在汉人的潜意识中形成了一种强烈的千年不变的中国中心论的自豪心态。[23]

据《北斗经》载:“老君告天师曰:‘人身难得,中土难生,假使得生,正法难遇。’”所谓正法,即经中所指的《北斗本命经诀》。并称只要了悟此因,念此大圣北斗七元真君名号,便可“长生人道,种子不绝,世世为人,不生无道之乡,不断人之根本,更能心修正道,渐入仙宗,永离轮回,超升成道”[24]。这段经文充分体现了北斗与这种“中国”优越论神学的关系。在“中国”优越论神学的思想支配下,作为黄帝后代的所有“中国人”都有一种天生的自豪心态,认为自己生时居于天下之中的神州大地,死后自然也将回归天之“中国”而成仙。因而,在墓葬中多绘以表现四方的四灵形象,借以突出中央的方位概念。中原以外的地域被蔑称为夷、狄、蛮、戎,视之为“无道之乡”。于是,居于周边夷狄之国的汉人,为了死后也能得道成仙,顺利回归到天上之“中国”,便在墓葬中绘出象征天心的北斗,以引导墓主之灵魂往升中央天国。东汉班超的名句“不敢望到酒泉郡,但愿生入玉门关”,其实绝不仅仅在倾诉自己的思乡之情,更是说出了西域汉人对于终极归宿的殷切期盼。

新疆地区所见的北斗遗存并不丰富,以吐鲁番阿斯塔那地区为主,时间范围主要集中在魏晋南北朝时期。笔者在文后附表中归纳了魏晋南北朝时期全国各地出土的北斗遗存。对比发现,新疆地区的北斗信仰之文化面貌并不具备特别明显的地域特征,其所表现的主要内容亦为“存斗修仙”、“北斗注死”和“魂归斗极”的汉人文化。此外,阿斯塔那地区出土的大量十六国到盛唐时期的墓葬,十之六七随葬有“伏羲女娲绢画”,伏羲女娲周围绘有日、月、星辰。[25]有的亦绘有北斗。而阿斯塔那65TAM38号唐代壁画墓的墓顶也发现有方形天象图,北斗位于左下角太阳上方,与二十八宿混排于壁画四边。[26]需要注意的是,这些遗存的文化面貌虽然也是典型的汉地文化,但此处出现的北斗并没有突出强调,仅为满天星辰之一员,不具备任何特殊的文化涵义。

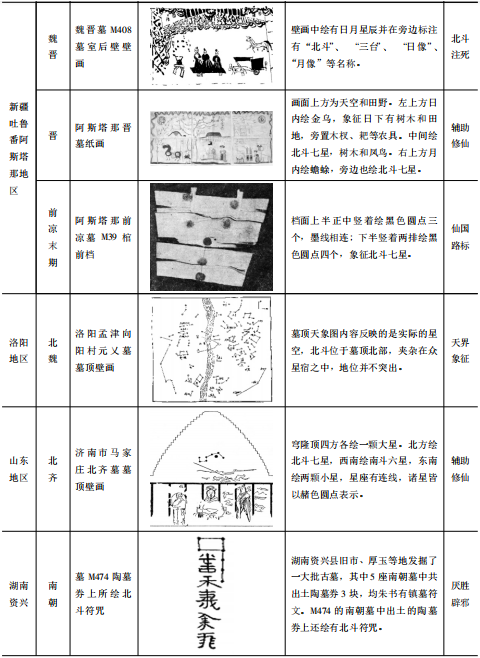

魏晋南北朝北斗遗存统计表

注释

(作者系山东大学文学与新闻传播学院博士后、历史文化学院讲师)

编校:王文洲

审校:王润泽

:xyyjbjb@126.com