会议资讯

再读三星堆——参加三星堆祭祀坑发现三十周年国际学术研讨会札记

摘要: 1“一锄头、两个坑、一座城” 今年是三星堆两坑发现发掘30周年。 7月16~20日,我和同事黄昊德、游晓蕾、罗汝鹏、沈晓文赴成都三星堆参加“三星堆与世界上古文明暨纪念三星堆祭祀坑发现三十周年国际学术研讨会”。这是第二次去三星堆。上次是2016年6月,随同事们参加考古领队西南片区培训,走马观花,印象不深刻。2016三星堆行(左起罗汝鹏、黄昊德、游晓蕾、沈晓文、本人) 这次去之前为了壮胆,做了不少功课,补读了《 ...

1“一锄头、两个坑、一座城”

今年是三星堆两坑发现发掘30周年。

7月16~20日,我和同事黄昊德、游晓蕾、罗汝鹏、沈晓文赴成都三星堆参加“三星堆与世界上古文明暨纪念三星堆祭祀坑发现三十周年国际学术研讨会”。这是第二次去三星堆。上次是2016年6月,随同事们参加考古领队西南片区培训,走马观花,印象不深刻。

2016三星堆行(左起罗汝鹏、黄昊德、游晓蕾、沈晓文、本人)

这次去之前为了壮胆,做了不少功课,补读了《三星堆祭祀坑》报告、《三星堆出土文物全纪录》图录、孙华《神秘的王国——对三星堆文明的初步理解和解释》、孙华《四川盆地的青铜时代》、赵殿增《三星堆考古研究》、《金沙淘珍》图录、《金沙遗址考古发掘资料集》、《三星堆研究》辑刊、《殷商文明暨纪念三星堆遗址发现七十周年国际学术研讨会论文集》等,有点八卦的岳南《三星堆与金沙遗址惊世记》是回来后才在书架角落头偶尔发现。心得颇丰,有些还即时分享在朋友圈,如:

《三星堆祭祀坑》。1999年8月24日购于北京,2009年3月曾仔细阅读,书上还留下了不少心得笔记,但今天一看基本忘记了。

从马聚贤到卫聚贤。阅读赵殿增《三星堆考古研究》,尾注中有“1992年卫聚贤同志补发《广汉月亮湾遗址发掘记》”的笔误,特地买了《苏秉琦和当代中国考古学》赵殿增原文,是“1992年马聚贤同志”,查核首刊此文的《南方民族考古》第五辑也是“马聚贤”。厘清了“马”、“卫”的衍变(今年是良渚考古80年,也是马继贤先生从教五十周年暨八十寿诞——转自朋友圈)。2016-11-26)。

蜀王蚕丛,如果纵目眼球突出是他的写照,那他一定得了甲亢。

金沙铜兽面(2001CQJC:506)。三个牙,两颗真牙,一颗假牙,是“芽”,饶有趣味。

金沙铜兽面2001CQJC:506的三颗牙

孙华八篇三星堆系列小文。说到凸目尖耳大铜面像,“神秘的笑意”,两眼之间“一缕升起的云气”,比报告“夔龙形额饰”生动的多。

《三星堆祭祀坑》。报告没有提《文物》1987、1989年的两篇简报,是疏忽还是有意?野外照片出奇的精美,甚至印刷成黑白版后画面都很锐利,但平面图仅简报公布了二号坑的上层遗物分布图,是不是后来太复杂了,没有画?或者画的不好被割爱了?还是另有隐情?87年简报执笔是陈德安陈显丹,98年简报是二陈,当然二陈“发掘”的位置换了先后。89年同期有篇四川曾家沟简报,参加发掘的有陈显双,他们是不是兄弟啊?简报和报告的图重新画过了,那个露出神秘微笑的铜面像,还是简报画的好(相关过程可参见陈显丹:《三星堆一、二号祭祀坑发掘日记》,西安半坡博物馆、三星堆博物馆编《史前研究》2006,陕西师范大学出版社,2007年;四川省文物考古研究院陈显丹:《三星堆祭祀坑发掘记》,文物出版社,2016年。前者日记有删节,后者完整,料猛)。

曾布川宽《三星堆祭祀坑铜兽面と良渚文化玉器神人兽面文》(泉屋博古馆纪要第二十八卷,平成二十四年八月三十一日),他的关注也不错。

1986年考古大事多。据《中国考古学大辞典》大事记,除了反山、三星堆,还有西安老牛坡、凤翔秦景公大墓、敖汉赵宝沟、辽代陈国公主、徐州北洞山西汉楚王陵、琉璃河的那座四角有墓道燕侯墓(这个墓很天文)、荆门包山2号墓、黄梅塞墩、未央宫官署刻字骨签5.7万枚,……是考古大年。

2000年7月,广汉市政府和殷商文化学会主办“殷商文明暨三星堆遗址发现七十周年”会议,这个“发现”,显然算1929年燕道诚的发现,并没有算1932年有执照的葛维汉教授的考古发掘。不过,我注意到了开幕式上田昌伍先生致辞中的用词,“70多年前,三星堆遗址一次偶然的发现”(宋镇豪、肖先进主编:《夏商周文明研究·五:殷商文明暨纪念三星堆遗址发现七十周年国际学术研讨会论文集》,社会科学文献出版社,2003年,第1页)。

《金沙淘珍》。2003年1月负责反山试掘和塘山西段调查时,王明达老师送我的。开本、厚薄合适,文字解读简约又不失规范,至今仍是一本好的展览图录。

三星堆两个祭祀坑的宝贝是如何被砸的?怎么扔的?帽子被砸卷,背被砸碎,腰被砸断,座身分离,残片不全,这有多大的仇恨啊。从一些不同层次的残片最后拼对复原的情况看,他们在埋入前就已经残缺不全了。

2 “三星堆与世界上古文明暨纪念三星堆祭祀坑发现三十周年国际学术研讨会”

本次“活动,内容丰富,有:

1、“青铜的对话——黄河与长江流域商代青铜文明展”开幕;

2、学术研讨会;

3、四川省文物考古研究院、北京清城睿现数字科技研究院、三星堆博物馆联合主办“来自古蜀国的密码——穿越三星堆亲子体验活动”,这也是数字遗产中国行三星堆站“重新连接(Relink):文化遗产与青少年教育”的主题活动,我受邀担任小队组长,带领队员求知、寻宝、追踪和模拟考古;

4、《神树的传说》首映式、《越南义立》和《三星堆祭祀坑发掘记》的首发式。

冉宏林兄在中国考古网公布了详细的纪要(冉宏林:《“三星堆与世界上古文明暨纪念三星堆祭祀坑发现三十周年国际学术研讨会”纪要》,中国考古网,http://www.kaogu.cn/cn/xueshudongtai/xueshudongtai/xueshuhuiyi/2016/0722/54732.html)。

7月18日的开幕式很隆重,高大伦院长发表了热情诙谐的致辞,“我院同仁还明白一个小道理:没有祭祀坑就没有四川文物考古研究院的今天。祭祀坑的发掘,让我院的人更加充满自信自尊,也让所有的四川人有了更多的历史优越感和自豪感。祭祀坑的发现是几代考古人孜孜以求结出的硕果,在今天这个特殊的日子里,我们倍加思念和感谢四川前辈考古学家。我们院里对年轻人做院史教育时常爱说的一句话就是,吃水不忘挖井人,幸福有赖祭祀坑”(中国考古网,2016-7-20)。岂止是高院长的感慨,每个像样的行业,每个像样的研究所,都凝结着前辈的辛勤劳动,学术史是一部个人荣誉史,也是一部集体英雄史。

现中国古迹遗迹保护协会理事长童明康先生,在致辞中回顾了“如果没有苏秉琦先生破译三星堆‘天书’,就没有三星堆两个祭祀坑的发现”(新华社,2016-7-19,转自中国考古网),他说1984年3月他陪苏秉琦、夏鼐先生参观四川博物馆,苏先生看到门口的陶片就摸起来,夏先生则跨过去了的事。

我查核夏先生1984年3月10日的日记,上午参观了省博陈列室,下午库房藏品,记录有“……,广汉新石器文物,……”。3月13日,夏先生还对苏先生说的考古已经进入新时代的三个标志做了“按”,夏先生问苏先生“中国学派的考古学”是指体系的特色还是内容材料的特色,说是后者,也就是中国特色的历史(《夏鼐日记》卷九,第331、334页)。关于苏先生的“新时代”,可参见《倡议——利用“泰山书院”旧址创设“齐鲁考古试验站”设想》(1983.11.29)、《考古学的新时代》(1984.1.5)两文(《苏秉琦文集(二)》,第326~330页)。关于1984年3月5~14日成都“考古发掘工作汇报会”,苏先生说“巴蜀文化”,可参见赵殿增、陈德安《一个充满活力的学科生长点——苏秉琦先生指导下的三星堆考古》(宿白主编:《苏秉琦与当代中国考古学》,科学出版社,2001年,第452页)。

会议场景

我不熟悉那一区域考古学基本情况,年代和分期当然是最关心的内容。

高大伦院长《三星堆遗址古文明的长度、宽度与高度》,“根据最新的研究成果”,三星堆遗址分为四期:第一期属于新石器时代晚期文化,已命名为三星堆一期文化,2800~2100BC;第二至四期属于青铜文化,也就是三星堆文化,第二期年代2100~1600BC,第三期1600~1100BC,第四期1100~600BC。

雷雨站长在会议文集提要中,则把三星堆遗址分为五期:第一期宝墩文化;第二、三期为三星堆文化;第四期为三星堆——金沙文化;第五期为新一村文化。“其中第四期遗存时代为商代晚期至西周时期,一、二号祭祀坑可以视为第四期的发轫”。多出了第五期新一村文化。

年轻的冉宏林对三星村第四期进行了甄别,他认为可以分为4段,根据尖底器的有无,后两段应属于十二桥文化,前两段才属于三星堆文化。祭祀坑年代为三星堆第四期与十二桥文化最早阶段之间,金沙遗址繁荣期的第三期年代略晚于祭祀坑出现的年代。当然,坑里出土陶片比坑的年代要早,这是常见的现象。三星堆工作站的朋友们在年代认识上基本保持一致。

三星堆的尖底器——86GSJK1:320尖底盏与器座(采自《三星堆出土文物全纪录》)

孙华教授《三星堆遗址及文化的几个问题》,他继续坚持二十余年前的三期说(孙华:《试论广汉三星堆遗址的分期》,《南方民族考古》第5辑,1993年;又孙华:《四川盆地的青铜时代》,科学出版社,2000年。孙华教授1999年12月校记,“从这种尖底盏从侈口到敛口的发展演变序列来看,三星堆第三期遗存的年代一定在商代末期以前一段时间”),“说到三星堆遗址的分期,还要区分陶器分期与遗址分期、遗址分期与文化分期的关系”,孙华教授的这段话很对。孙华教授把第一期的宝墩文化暂时撇开,与十二桥文化大同小异的最后一期单独处理掉,这样一来就是三期说,他认为“更合理”,“三星堆三期时,原先的宫殿和神庙都已经毁弃”。湖州钱山漾遗址第三、四次发掘以及良渚遗址群内的相关发现后,我曾多次对同事们说,命名一个新的考古学文化没有问题,但是这一阶段的文化分期要结合中心遗址的聚落变迁,在用不同的考古学文化进行描述,割裂地层堆积的同时,要考虑到中心聚落的变迁。在今年纪念钱山漾发掘60周年座谈会上,我也对正在发掘良渚古城钟家港的年轻同事们说,在用“钱山漾文化”或“钱山漾文化因素”表述的时候,一定要从地层堆积相出发,也就是要从聚落变迁出发。陶器分期、遗址分期、文化分期这三者确实需要整体考虑。

老同志赵殿增先生《三星堆考古新发现与古蜀文明新认识》,概括了“目前”他对于四川考古学文化序列与古蜀文明进程的基本关系:1、三星堆一期文化,蚕丛氏蜀王,距今4800~4000年;2、宝墩文化,柏灌氏蜀王,距今4500~3700年;3、三星堆文化,三星堆遗址第二、三期,鱼凫氏蜀王,距今4000~3200年;4、十二桥文化,含金沙遗址,杜宇氏蜀王,距今3200~2600年;5、晚期巴蜀文化;6、巴蜀文化余存。与以前他的认识相比,加了1和6而已(赵殿增:《三星堆考古研究》,四川人民出版社,2004年,第32~56页)。

年代和分期涉及三星堆与周边的关系,尤其是文化传播或人群迁徙的过程、意义。

袋足封顶盉是可以与中原进行相对年代比较的重要陶器之一。《三星堆祭祀坑》第二、三期的盉基本没有区别(《三星堆祭祀坑》第425~426页),这类或瘦或略胖的袋足封顶盉与二里头A型盉如出一辙,二里头盉主要出现在二里头二期早、晚段,(《二里头》壹,第28页图表),到了二里头三、四期这类盉就基本不见了。赵殿增先生认为青关山H105要晚于祭祀坑,但从封顶盉形制看,我觉得与三星堆第二、三期盉没有什么差别。

三星堆盉(采自《三星堆出土文物全纪录》第414页)

龙扉棱的牙璋和圭是二里头第三期的重要玉器,龙扉棱牙璋一直延续到二里头第四期,如果比较已知的二里头、石峁牙璋与三星堆祭祀坑相关牙璋,后者明显承袭二里头风格。

铜牌是二里头第四期出现的重要器物,三星堆仓包包等出土的铜牌自然是受二里头铜牌传播的影响(最近也有一些研究者认为这类铜牌源自陇西,但二里头文化中有成体系的图像发展序列)。

“二里头四期的年代为公元前1565~前1530年,二里头二至四期的年代为公元前1680~前1530年”(《二里头》叁,第1236页)。

青铜尊是三星堆的重器之一,也是相对年代比较的重要器物,报告据此把祭祀坑的相对年代定为二里冈上层一、二期至殷墟二期(《三星堆祭祀坑》第433页),这也是祭祀坑相对年代的下限。

这样一来,从三星堆这类典型重要器物上可以发现一个重要现象,那就是三星堆与中原之间的密切关系并非一蹴而就,主要自二里头第二期开始,一波一波浪潮般地涌向成都平原,甚至在金沙成为中心聚落后,三星堆几乎不见的介字形冠扉棱,在金沙玉石钺上有相当数量的出现。

金沙出土的介字形冠扉棱玉钺(采自《金沙玉器》第90页)

3

万娇《三星堆祭祀坑所见古蜀祭礼蠡测》,她把祭祀坑所出分为祭器和场景两类,其中祭器类如玉戈玉璋、铜尊铜罍、金杖等其他,场景类如神树、铜神殿、面具人像等。

我更愿意把祭器看成场景的主要元素和构成,看成是场景中的配件。

在三星堆祭祀坑中,神树和神殿(神坛)是主要的两个场景。

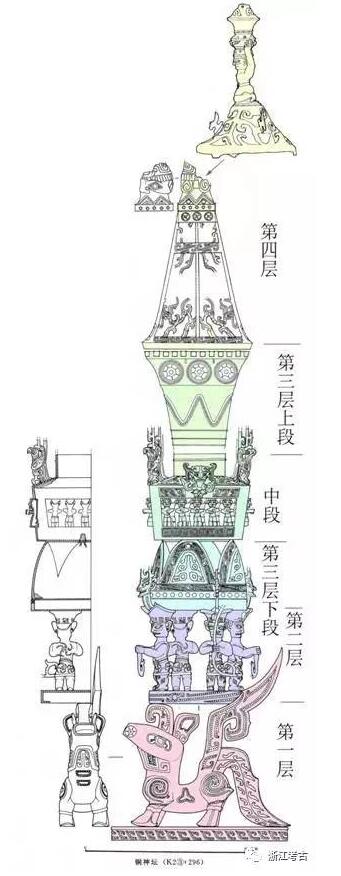

关于神殿(神坛),孙华教授的复原很犀利,他把K2③:296神坛分为四层:

第一层,圆形的底座和其上的两头怪兽。

第二层,圆形平台及站立的四个铜立人。

第三层,分别由三段组成。下段为四个“花瓣”形的“花蕾”。“花瓣”其实与K2③:201-4刻纹玉璋的“山”图像是一致的。中段为四壁各跪五人的覆斗形。上段最为关键,孙华教授把报告中定名为神殿屋盖(K2②:143)、神殿顶部(K2②:143-1)复原为“一座三段式的铜尊形器”(从复原的器物编号中可以发现他们出土层位的不同),“四瓣花蕾构成了尊的圆形高圈足,斗状的’屋身’就是方尊的肩部和腹部,凸起的方形上段如果向上延展并逐渐外侈,就是方尊的喇叭状器口”。

第四层,尊盖,形同K2③:48跪姿铜人(孙华、苏荣誉:《神秘的王国——对三星堆文明的初步理解和解释》,巴蜀书社,2003年,第241~245页)。

尊盖的顶部还有什么?就不得而知了,还会有小鸟吗?

孙华教授对于神坛的复原

在这座最后以尊为上的神坛上,神兽、神鸟、立人、跪人俱全,持璋形象明确。罍尊配套使用,更为重要的是K2还出土了盛满玉器的铜罍,“有些人头像内装有少量海贝”。(《三星堆祭祀坑》第158、159页;四川省文物考古研究院 陈显丹:《三星堆祭祀坑发掘记》,文物出版社,2016年,第78、79页),加之神坛上的龙纹、涡纹、太阳纹等装饰,祭祀坑中出土的不少散件祭器类器物多可在神坛上体现,成为这一场景的构成元素。

三星堆K2内装玉器的青铜罍(采自《三星堆祭祀坑发掘记》第79页)

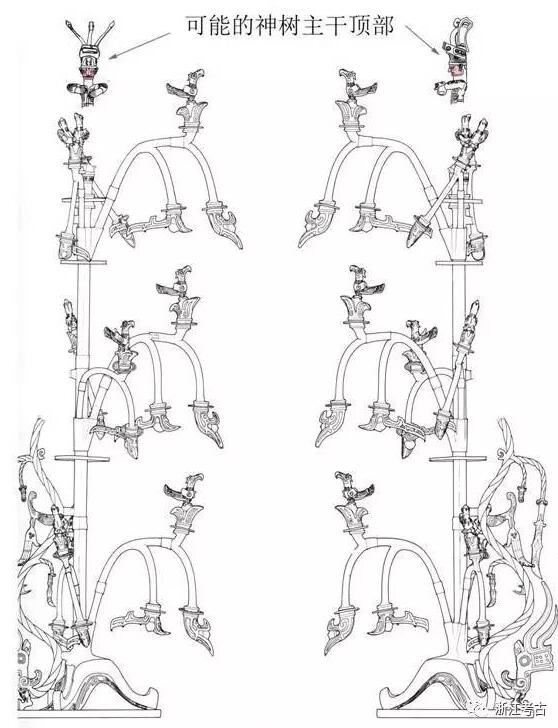

神树也同样。K2两件大神树,底座各有不同,一为龙,另一为山形和跪坐持璋铜人。K2②:94龙座大神树,以旋转纹样的璧形器分割为三节,顶部残。K2②:194也分多节,顶部不明。神树枝丫上套穿环璧,有花蕾和伫立的神鸟。神树的分割和套穿的环璧、神鸟、龙、跪人等成为重要的构成元素。

套在铜树枝杈上“凸棱环”(采自三星堆博物馆官方微博2016-11-24)

从挺拔和峙出的枝丫情况判断,虽然K2③:272小神树的主干也残,但两侧的挺拔枝丫明显不同于下方的弯曲枝丫,极有可能这件小神树的主干顶部也是类似的“人面鸟”。

三星堆K2②:94龙座大神树

K2③:264铜人形象较为特别,佩戴神兽冠(也就是神龙冠,与K2③:296神坛龙座基本一致),除了铜人面具外,这一铜人像的大小仅次于K2②:149、150大型铜立人像,有可能是大神树主干的顶部铜人。

三星堆K2③:264铜人(采自《三星堆祭祀坑》彩图41)

4

K2②:149、150大型铜立人像,《三星堆祭祀坑》报告有详细的描述,但是因为服饰没有全拓,整体和细部表现略有欠缺。三星堆博物馆青铜器馆有展开的服饰拓本,清晰完整。

三星堆铜立人像(采自《三星堆祭祀坑》)

铜立人戴冠,着三层衣,脚踝穿镯(一些环镯还不一定做臂穿用),跣足。

三星堆博物馆铜立人像拓本的反相

外层为单袖衣,左侧两组龙纹,形相背,这条龙咧嘴吐舌,与K1:36龙柱形器上的龙形制接近。

三星堆博物馆铜立人像拓本局部——外层单袖衣左侧的龙纹

外层单袖衣右侧有“横倒的兽面纹”和“虫纹和回纹”,“回纹”实际上就是“眼睛”,在内层纹样中表现的更为清晰。

中层短衣为外层所掩。

内层衣长袖,前裾短,后裾下摆垂至脚踝。前后裾纹样基本一致,上组为“虫纹和回纹”,就是如K2③:231铜兽面的图案化,正中为额顶部的介字形冠尖突,两侧为多重圈双眼的“回纹”,再外侧的“虫纹”可能是耳朵。下组为倒的佩戴锯齿形冠的兽面纹。

三星堆博物馆铜立人像拓本局部——内层前后裾上下组纹样

5

在实施“三星堆考古2011-2015年考古工作规划”中,三星堆聚落考古有重要收获,如青关山大型建筑基址群和城墙的发现和进一步确认,月亮湾小城(宫城)的存在等等,都城格局的了解和变迁,为进一步探索这两个所谓“祭祀坑”的内涵提供了宏观的时空背景。在三星堆工作站的短暂观摩中,陶器群、分期、玉石工艺等,还有许多不为人知的一面。三星堆,包括金沙出土文物的图像学研究、美术考古方兴未艾。三星堆出土陶器中“酒气熏天”,盉、杯、瓶、觚、壶等形态丰富,佐酒的超高柄豆形器、高柄豆造型夸张,各类的小平底和尖底器、大敞口尖底器(这个很容易让我想起万年的上山文化敞口大盆)功能令人遐想。

三星堆考古,任重道远,前景无限。

三星堆遗址最新布局示意图(采自2015年度全国十大考古新发现材料)

三星堆博物馆展览内容全面,灯光清晰,辅助的背景板文字和图片简明扼要。“四川广汉三星堆博物馆”新浪微博诙谐又不失严谨,截止2016年11月26日,已经拥有280多万的粉丝,超过中国国家博物馆(178多万)和故宫博物院(220万),足以说明“堆堆”的魅力。在本次“重新连接(Relink):文化遗产与青少年教育”中,我还非常有幸结识了三星堆博物馆的小志愿者罗熙尧小朋友,他充满智慧和活力,虽然因为我的失误,我们小组在Relink比赛中没有夺魁,但是他的精神风貌完全感染了我,他说自己的理想就是要上北京大学考古专业,在这里我衷心祝福他。

最后,我要感谢四川省文物考古研究院、三星堆博物馆以及雷雨站长、冉宏林副站长等四川同行们的热情接待。

接受采访的罗熙尧小朋友

本文写作的部分参考书目(感谢王明达先生赠送《金沙淘珍》,王方女士赠送《金沙遗址考古发掘资料集》,四川省文物考古研究院赠送《三星堆祭祀坑发掘记》,三星堆博物馆赠送《三星堆研究》第四卷。余书均自购)

2016年11月17日初稿

2016年11月26日定稿