会议议程

通讯|“汉藏交流:通道、物资与贸易”国际学术研讨会(第二组)

通讯|“汉藏交流:通道、物资与贸易”国际学术研讨会(第二组)

第二组的发言由四川大学中国藏学所霍巍教授主持,西藏自治区社会科学院巴桑旺堆研究员担任评议。

*áru̯ant- ‘steed’ an Indo-Iranian loan into Trans-Himalayan 阿如安特-骏马:一个传入跨喜马拉雅地区的印度-伊朗语族借词

首先,由伦敦大学亚非学院教授内森·黑尔(Nathan W·Hill)为我们带来下午首秀。内森·黑尔(Nathan W· Hill)教授首先介绍了他演讲的主题——马( *mˤraʔ)。 藏文表示为 རྟ (rta), 敦煌文献中同时还用 རྨང(rmaṅ)表示“马”,缅甸语表示为mraṅḥ。接着,内森·黑尔教授从“马”作为一个被继承的词语存在,探讨汉、藏、缅三语中的“马”这一词是否同源的问题。他提到马提索夫(James A·Matisoff)的重构汉藏语系中*s/m-ra-ŋ 的观点,*s/m-ra-ŋ似乎意味着sraŋ, *sra, *mraŋ, *mra, *ra and *raŋ 都可能是原始语言。

内森·黑尔教授从语音和考古学两个角度对马提索夫观点作出回应。第一,从语音学角度而言是不规则的:一、根据塞门定律,汉语中的*mr与藏文中的br相对应。内森·黑尔教授列举两个例子用以证明该观点,例:汉文“蝇,苍蝇”(*m.rəŋ)与藏文中的སྦྲང(蝇,sbraṅ);汉文“蛇”(*m̥ruj)与藏文中的 སྦྲུལ(蛇,sbrul)。二、汉文中的“a”这个音对应藏文的“a”这个音(不是aṅ )。例:汉文“五”(*C.ŋˤaʔ),藏文中的ལྔ (五,lṅa );汉文中的“苦”( *kʰˤaʔ )与藏文中的 ཁ(kha),汉文中的 “看”(*tˤaʔ)与藏文中的ལྟ (lta)。二,从考古学的角度而言是不可能的,马是在公元前4000年在今天的乌克兰/卡萨克斯坦被驯化的,而马是在商代(公元前1600年-1046年)从西方传入中国的。由此可以得出两个小结论:一,汉、藏、缅三语中“马”这一词不可能是同源的。二,马提索夫(James A·Matisoff)在汉藏语系中重构*s/m-ra-ŋ的观点是错误的。

接着,内森·黑尔教授从作为借词的“马”一词出发,探讨“马”一词的来源问题。一,来源于日耳曼语的“马括”(*marko),白桂枝建议“马”这一词来源于日耳曼语。原始日耳曼语为“马括”(古诺斯语为merr ,古弗里西亚语为merrie ;荷兰语为merrie ,古高地德语为meriha ;德语Mähre ;英语mare),也在凯尔特语中(爱尔兰语marc , 威尔士语March,布列塔里语marh )。内森·黑尔教授对“马”来自日耳曼语的看法持反对态度,他认为首先,从地理位置的角度而言,“马”一词来自日耳曼语和凯尔特语的可能性不大;其次,白桂枝有关藏语与汉语的历史语音学的观点较古怪,认为他用晦涩的语言解释难懂的问题。二,“马”来源于印度——伊朗语,印度-伊朗语 *áruant- 为骏马(吠陀梵文中为 árvant-;阿维斯托语为auruuat-)。

紧接着,内森·黑尔教授从地理位置和音位学两个角度探讨“马”来源于印度——伊朗语的说法是否成立。一,从地理位置的角度而言,这种说法成立。二,有关马一词的来源为 áru̯ant- 这一说法的音位学的问题:1、为什么 “阿”这个音脱落了?因为这三种语言都倾向于单音词;在藏语继承的词汇中没有出现以元音开头的词;在这三种语言中,构词节略法不需要独立地出现。2、为什么“w”这个音被借用为“-m-”?在这三种语言中,即汉语、藏语和缅甸语中,浊塞音“w”的出现比较晚,当然是在借词之后出现的;将浊塞音“w”听成“m-”是由紧接着的鼻音话引起的。3、为什么尾声在汉语中被借用为“-a”,而在藏语与缅甸语中被借用为-ṅ?主格单数为 [árwãːh] (可能为 [árwãːχ]);被中国人听成[ármaʔ],而藏族人和缅甸人则听作 [ármaŋ](德语中“餐厅”的发音)。综上所述,内森·黑尔教授认为“马”是传入喜马拉雅地区的来印度——伊朗语族借词。

岷江上游通道和多族群社会空间的生产

第二位发言人是来自四川大学社会发展与西部开发研究院的李锦教授,发言的题目为“岷江上游通道和多族群社会空间的生产”。

李锦教授首先指出岷江上游是一个多族群空间。接着从人类学理论出发,解释“空间”和“族群社会空间”两个概念。之后指出在多族群社会空间的生产过程中,通道具有一定的特殊性。大量频繁的人员流动、生计变化、宗教适应、文化变迁、区域整合等,都使得通道中的社会空间具有不同形式的流动性。对多族群社会空间而言,这一流动性是否会影响族群边界的维持?这是李锦教授希望讨论的问题。

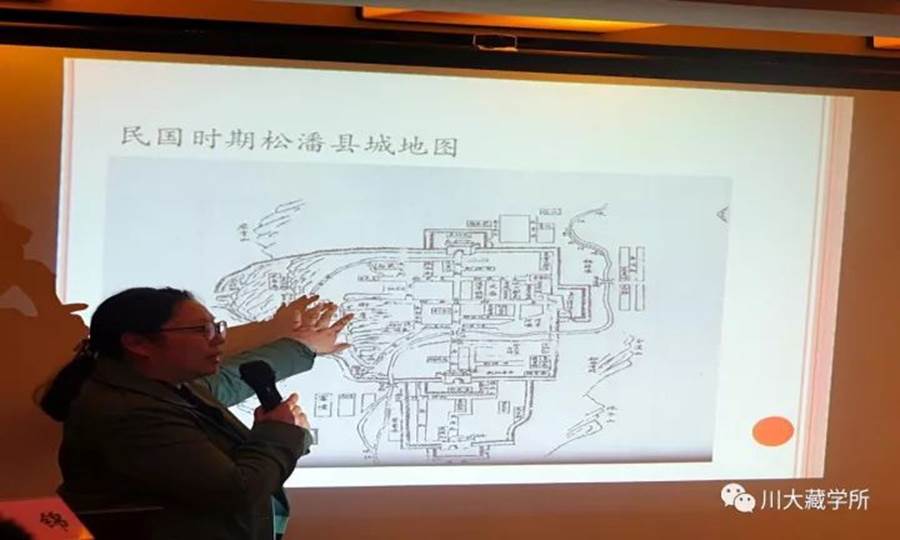

李锦教授介绍了她的研究区域——岷山道,岷山道一直是四川盆地与西北高原间的通道,也是民族迁徙、互动和商贸往来的重要通道。到1900年左右,这里的民族分布格局基本稳定,形成了藏、汉、羌、回四个主要民族共同居住的多族群空间。1911年以后,由于中国发生了巨大的政治、经济变革,这一多族群体系的空间生产呈现出鲜明的时代特点。李锦教授以松潘县为中心,讨论近百年来这一多族群社会空间的生产过程及空间特征。讨论将聚焦于以下三个问题:第一,作为多族群共存的通道型社会空间,社会空间的生产依赖于族群人员的流动、族群间边界的不断调整,需要在一个较长的时段内动态描述族群人员流动和族群边界的不断变化。第二,在国家化的过程中,进行社会空间生产的主体不仅包括相关各族群,而且包括国家。国家在场对这一社会空间生产过程的影响,是空间特征形成的重要因素。这一因素呈现怎样的特点?第三,作为多族群共存的社会空间,许多文化因素是相异的,但族群间的相互学习和变化也是常态,因而会出现多重文化因素并置的特点。这些变化,会对多族群社会空间的特质产生什么影响?是否导致族群边界的变动?

随后李锦教授对岷江上游的通道和多族群社会空间的流动性进行了分析。岷江上游一直是多民族迁徙和互动的通道,这一通道也被称为岷山(岷江)道。大致来讲,岷山道由今都江堰市出发,沿岷江河谷而上,通往甘肃、青海,也称“川甘青道”,主干道在松潘分为东西两路,东路在九寨沟又分为两路。教授指出多族群社会空间的特点,是在一个比较长的时段内,有较为频繁的人员流动,与人员流动相关的族际互动形式多样,导致不同族群对族群边界维持的行为发生差异。岷山道的人员流动历史上就很复杂,有早期的夷、羌、胡等人群,也有现代的藏、羌、汉、回等民族。20世纪以来,经济交往成为岷山道人员交流的主要形式,对多族群社会空间的生产形成了重大影响。李锦教授主要从商贸、矿业、旅游业以及商品农业四个方面探讨了对多族群社会空间的生产产生的影响。并在此基础上进一步探讨人员流动与族群边界维持行为的差异。李锦教授接下来探讨国家在场与多族群社会空间的问题,并指出国家在场导致多族群社会空间成为基于新的生态位的空间结构。族群边界的组织化特征更加明显。之后李锦教授以林坡藏族为例,探讨了多重文化的并置问题。

最后,李锦教授对通道型多族群社会空间生产的特点进行总结:第一,岷江上游通道中长时间、比较大规模的人员流动,是族群社会空间生产的动力。第二,多族群社会空间的生产方式,受到人员流动及族际互动方式的影响,国家在场、生计模式是影响社会空间生产方式的重大因素。总体来说,通道型多族群社会空间的生产,呈现族群边界总体清晰,社会组织和文化元素都可以透过边界流动的状态。

明代藏传佛教寺院壁画中的汉式善财童子和童子形象

第三位发言的是来自四川大学中国藏学研究所的熊文彬教授,熊文彬教授演讲的题目是“明代藏传佛教寺院壁画中的汉式善财童子和童子形象”。

熊教授首先以一幅出自宋代宫廷画家苏汉臣之手、憨态可掬的汉式儿童画像引出演讲的一个关键词——汉式童子。接着说汉式儿童形象传入佛教成为善财童子,善财童子形象大规模传入西藏大致分为三个部分。熊文彬教授特别说明明代以前,在藏区就已经发现善财童子的形象。明代开始,由于不同文化、不同时因性进一步将该部分划分为三个板块:第一个,首都北京的寺院;第二,其他藏区;第三,西藏地区寺院。熊文彬教授首先介绍西藏地区寺院出现的善财童子形象,目前为止,西藏地区发现的寺院艺术中存有善财童子形象,主要集中在哲蚌寺(1416)、白居寺(1418-1436)、贡嘎寺(1465)和平措林寺(1615)等寺院。其次介绍其它藏区现存明代藏传佛教艺术中的善财童子:主要集中在甘肃(永登县感恩寺)、青海(瞿昙寺瞿昙殿)、云南(白沙大定阁)等地区。接着是北京地区,从元代开始,北京成为重要的藏传佛教聚集地,且皇家寺院居多。教授这里主要提到北京法海寺和北京大觉寺两大寺院。

教授在分析了汉地善财童子的造型之后,探讨了西藏汉式善财童子和童子形象的演变,通过对比分析,教授总结道:一,明代汉式风格的善财童子或儿童形象对包括西藏在内的藏传佛教寺院艺术产生了普遍的影响,其中北京和甘、青、滇藏区艺术保持较强的原型特点,而西藏地区则体现出较强的创新力。二,西藏艺术中的创新体现在题材、配置和造型等诸多方面。三,汉式风格善财童子或儿童形象的出现,是明代汉藏之间在政治、经济、宗教文化等大规模频繁交流的结晶,也是西藏对这一形象认同的体现。

吐蕃—尼婆罗道:2017年度考古调查与中尼文化交流

第四位发言的是四川大学中国藏学所杨清凡博士,报告主题是“吐蕃—婆罗道:2017年度考古调查与中尼文化交流”。

2017年夏季,四川大学中国藏学研究所、考古系老师,受西藏自治区文物局的委托,参与了“高原丝绸之路—南亚廊道”的考古调查,主要负责“高原丝绸之路——南亚廊道”吉隆段工作,此次由杨博士代表调查队汇报初级调查报告。她从基本情况、重要发现、以及对吉隆道和中尼文化交流的认识三个方面向大家汇报初级调查报告。

首先,杨博士介绍了调查的基本情况:调查成员、时间、调查区域与路线、以及调查成果。调查区域:吐蕃—尼婆罗道的路线及其支线、沿线文化遗址分布和保护情况,重点调查与尼泊尔相邻的吉隆县、聂拉木县定日县、和定结县:具体的调查路线主要采用回溯法。本次调查遗址(遗迹)点数量共计107处,其中有11处具有代表型的重要新发现。

其次,她讲解了这11处具有代表性的重要新发现。其中具有重大意义的就是吉隆县帕巴寺龟趺碑座,它是迄今为止,在西藏边缘地区首次发现这样大型且典型的龟趺。杨博士提到龟趺碑座在吐蕃时期的考古中,是具有典型中原文化因素的一个重要特征。

接着杨博士从两个方面介绍了对吉隆道和中尼文化交流的认识。第一,吉隆道在不同时期的情况。吉隆道是中国西藏乃至内地与南亚尼泊尔等地区交流互通的主要通道之一,该通道主辅线并存,错综复杂,是一个辐射性的路网。她主要从吐蕃时期、宋元明时期以及清时期,探讨吉隆道的发展情况。第二,吉隆道上的文物与中尼文化交流,杨博士以文物为基础,分别列举吐蕃、宋元明以及清代三个时期吉隆道上的文物与中尼文化交流的一些物证。

最后,杨博士从三个方面进行总结。一,从这些文物类型来看,不同时期的交流、交往、互动情况有所差异。就目前保存情况来说,吐蕃至元明时期,佛教材料相对而言比较多,可以说,佛教或者宗教是南亚廊道交流的一个重要介质。清代出现大量相关的军事遗存,这与清代抗击廓尔喀以及清代加强对西藏边境地区的控制相关。二,从相关材料可以看出,吉隆道反映出的文化因素呈现多样性——西藏本地文化、尼泊尔文化以及中原汉地文化,由此可以看出,这条廊道不仅是西藏和南亚,也是中国中原地区和南亚交流的一条重要通道。三,从路线发展来说,该廊道至少在吐蕃时期形成一定规模,之后一直沿用至今。

四位发言人发言结束,巴桑旺堆研究员对发言进行了点评。他认为内森·黑尔教授关于“*áru̯ant- ‘steed’ an Indo-Iranian loan into Trans-Himalayan 阿如安特-骏马:一个传入跨喜马拉雅地区的印度-伊朗语族借词”的发言选题新颖、独特、有趣,通过对跨喜马拉雅地区的一个语言介质的分析,说明跨喜马拉雅地区文化交流的一个特殊现象。我们不仅可以从中获得学术信息也可以获得新思考,总之,受益匪浅。巴桑旺堆研究员认为李锦教授关于“岷江上游通道和多族群社会空间的生产”的发言内容非常精彩,逻辑十分清晰。巴桑旺堆研究员指出李锦教授通过对岷山道东西两路的考察,进一步说明这条通道不仅是四川盆地与西北高原地区间的通道,也是藏民与各民族南下的重要通道。他认为对岷山道的研究,尤其是1911年以后,中国发生了巨大的经济变化,对民族共存的通道型的社会空间产生影响。他指出李锦教授从社会空间的角度,通过分析不同文化的族群间相互学习、变化而出现的多重文化,进而做出的多角度、启示性的演讲,能够为大众认识流动性的多重社会提供一个重要视角。巴桑旺堆研究员认为熊文彬教授关于“明代藏传佛教寺院壁画中的汉式善财童子和童子形象”的研究细致入微,并肯定其多年从事藏族佛教艺术研究的工作、高度赞扬其近年来关于明代以来藏族绘画艺术研究方面成绩斐然的研究成果。最后指出,西藏汉式风格善财童子或儿童形象的出现,是明代汉、藏之间在政治、经济、宗教文化等大规模频繁交流的结晶,也是西藏对这一形象认同的体现,使我们进一步加强了对汉藏、以及汉藏文化艺术交流的了解。巴桑旺堆研究员对杨清凡博士关于“吐蕃——尼婆罗道:2017考古调查与中尼文化交流”考古调查报告产生极大兴趣并提出自己的观点;他个人更倾向于称吉隆道为芒域道,并认为是唐蕃古道在西藏的最后的出境道,接着指出吉隆道/芒域道的五个功能。1,唐朝官道,唐朝官方使者王玄策通过这条道路出使尼泊尔,然后到达印度。2,传法之道,藏民族的藏传佛教在七世纪经由该地传入西藏,寂护大师和莲花生大师入藏传法都取道这里。甚至可以说,有了这条道才有了西藏的藏传佛教。3,出法之道,根据《大唐西域求法高僧传》记载,唐僧人通过这条路去印度留学。4,商贸之道,毋庸置疑。5,迎亲之道,巴桑旺堆研究员认为是从此条道路上迎娶尼泊尔的墀尊公主。

巴桑旺堆研究员点评完毕,进入互动环节,大家对关于内森·黑尔教授的发言比较感兴趣。霍巍教授提出从语言学的角度和考古实物两个角度去认识“马”,有什么样的联系的问题。内森·黑尔教授回应:其一,没有确切的而考古资料证明西藏到底什么时候出现马,其二,从语言学的角度来说这是一个空白区。石硕教授指出唐初时,吉隆道(芒域道)已是一条非常成熟的道路,所以他认为“迎亲之道”的说法基本成立,并认为“迎亲道”的说法为吉隆道(芒域道)增添了人文主义色彩。Matthew T·Kapstein 教授提出现代汉语中已经没有རྨང (rmang)一词,但རྟ(rta)依然存在,那么རྨང(rmang) 是“马”的古藏文?或是一个借词?或是作为地方方言在敦煌文献中被保留下来?其次,想请内 森·黑尔教授介绍一下的 རྟ(rt a) 词源内森 ·黑尔教授回应 ,རྟ (rta)和 རྨང(rmang)两者同时在敦煌文献中出现 ,རྨང(rmang)并不见得比རྟ (rta)出现早 ,但确实是逐渐消失了,接着指出རྟ (rta)词源的人是白桂枝(Beckwith)。罗鸿教授提到,关于“马”的汉字有很多,比如“駹(mang)”指特别的马,青色的马,这与 藏文རྨང(rmang)发音相似,那么这是否说明རྨང(rmang)与“駹(mang)”是汉藏同源字?石硕教授回答到,駹(mang)是指头上有花斑的杂色马,用于形容人的话指人的异质化——与周围人的不同。巴桑旺堆教授补充道,目前为止,敦煌文献记载吐蕃时期西藏出现马。他个人推断在公元2世纪左右,藏文文献开始单独出现“马”字。依据就是他最近在研究的敦煌文献里对十二邦国描述。敦煌文献在描述十二邦时,对邦国的神山,国度,马匹以及马匹的颜色均有详细记载,并且均用རྟ (rta)表示“马”。

至此,本次“汉藏交流:通道、物资与贸易”国际学术研讨会第二组发言圆满结束。

(供稿:周亚玲,校对:周顺,注:文中引用参见发言作者原文)