深度阅读

比河西走廊更庞大的天山走廊

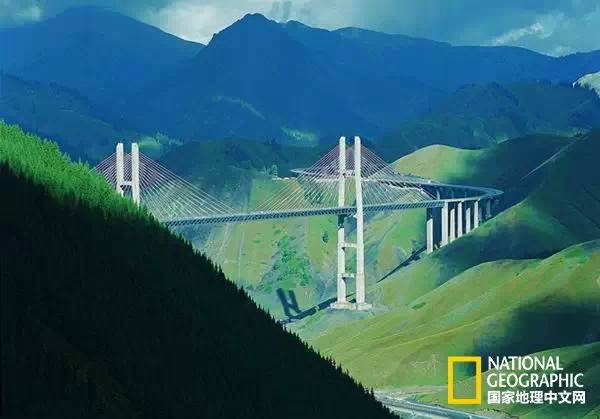

山脉给人的感觉通常是屏障和阻隔,但天山却是桥梁和走廊。在她的两麓横贯两条连接东西方的通道;在她的万千褶皱里分布着无数条沟通南山的道路,籍此构成一个网状的、复合的、庞大的天山走廊。这条走廊,远比河西走廊更加庞大……

撰文:Frank Heming

摄影:郝沛

日本学者松田寿男在60年前研究天山时,把天山形容为“半岛”,把南北两麓形容为“走廊”。当围绕着天山来回穿梭了一个多月后,我觉得天山是个走廊,那些东西以及南北向通道构成了一个网状的天山走廊。

所谓走廊,从地理角度来说,指的是连接两个地域之间的狭长自然通道。相对于通道两侧来说,它地势平坦,易于通行,既带给人们迁徙往来的便利,也常常成为聚居与牧耕的场所。广为人知的是甘肃河西走廊,它东起武威、西至玉门关,夹于祁连山和马鬃山—合黎山—龙首山之间,长约1000公里,宽数十公里至上百公里。还有东北辽西走廊,由山海关至锦州,是长200公里、宽8至20公里的狭长平原。与两者相比,天山走廊是一个更为宏大的复合走廊。

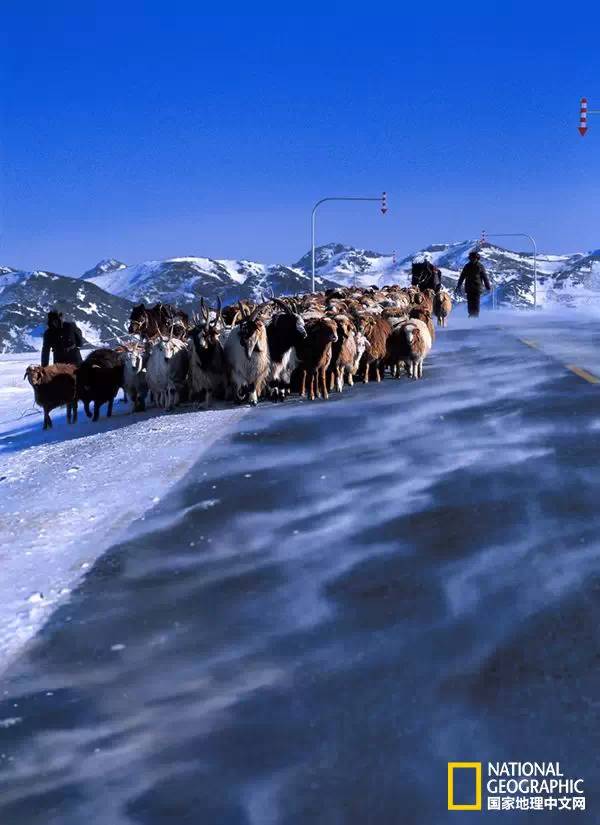

这条东西绵延2500公里(中国境内为1760公里),南北伸展250至300公里的纬向山系,就像一个长岛伸进中亚内陆一望无际的干旱沙漠地带:南边是塔克拉玛干沙漠、库姆塔格沙漠,北边是古尔班通古特沙漠,以及伊犁河下游的萨雷耶西克阿特劳沙漠、楚河与塔拉斯河下游的莫因库姆沙漠。冰雪融水养育的绿洲,在天山的南麓和北麓呈串珠状分布,像给在沙海中“航行”的人们提供了一座座绿色“港湾”,从而在南北连缀起了两条倚天山临荒漠的东西向通道。

今天的南道在汉代时被称为丝绸之路“北道”;北道在唐代时被称为丝绸之路的“新北道”(丝绸之路只是天山走廊的某个历史阶段,因为远在成为丝绸贸易的商路之前,天山走廊就已经作为人类族群迁徙的重要通道而存在)。在南道与北道之间还有一条“天山中道”:哈密—托克逊—巴仑台—巴音布鲁克—伊宁。它既可走最捷近的托克逊以西的阿拉沟,翻越奎先达坂至巴仑台,也可经由托克逊西南的觉罗塔格、焉耆盆地的和硕与和静。

天山走廊的重要性还在于它和周边地理走廊的紧密联系,从而成为中亚地区东西南北交汇的一个重要枢纽。天山南道在楼兰、喀什,分别与沿塔里木盆地南缘而行的丝绸之路南道相会合。此外,由库车、巴楚向南,还有沿和阗河、叶尔羌河而行的古道,将天山南道与丝绸之路南道连接起来。

在天山东端的哈尔里克山、马鬃山、阿塔斯山之间的三角地带,天山中道和天山北道既与河西走廊相通,也与居延古道相接,而居延道向东经额济纳、河套地区,既可南至关中,也可东去华北,历史上既是长安通西域的道路之一,也是清代进出新疆的干道。上世纪20至30年代,中国瑞典西北科学考察团,由北平出发也是经此道入新疆。

天山北道更为开放,它和天山以北连通蒙古高原、准噶尔盆地、巴尔喀什湖以及俄罗斯草原的多条道路一起,构成了草原丝绸之路的道路系统。它既可向西经阿拉山口或额敏山口,西出巴尔喀尔湖;也可向西南翻越博罗科努山至伊宁,合于天山中道,西去碎叶城。

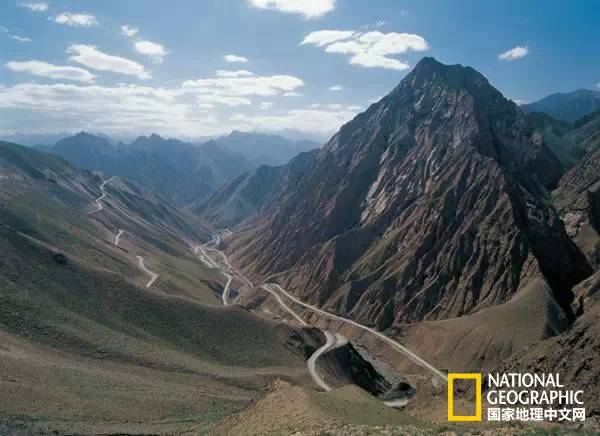

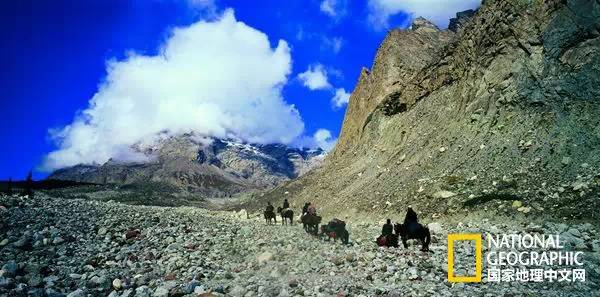

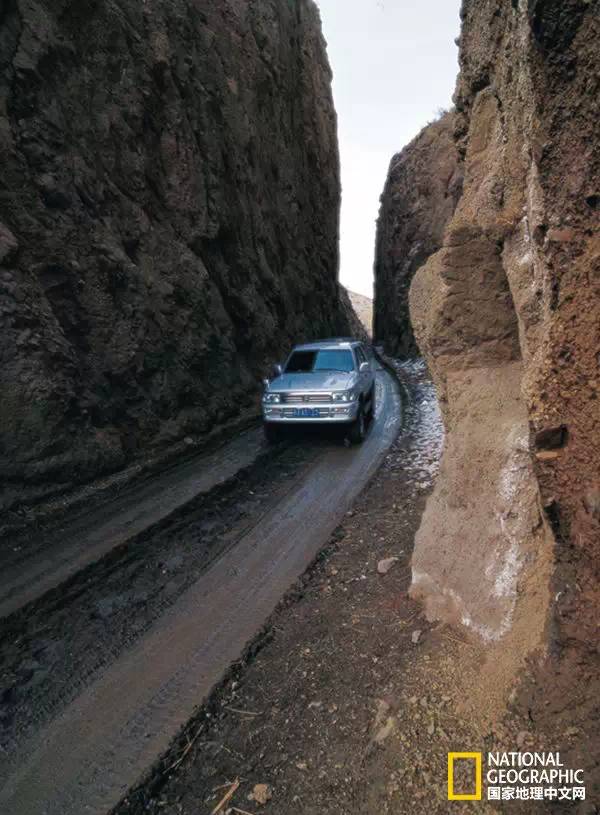

和一般的地理走廊不同,天山虽然总体上是一个东西走向的山脉—盆地组合,但它内部诸山脉的延伸却是顺着东北和西北这两个方向走着曲折的Z字形,因此,天山山系就像这两组走向的山脉交织成的菱形格状“山网”,而众多的山间盆地就构成了“山网”中的“网眼”。这种地理格局决定了天山走廊的走向往往不是一个贯通的低地,它不时需要翻越这些山脉之网,幸好这些山脉常有地方被断裂错开,形成便于通过的谷地或达坂(即垭口)。同时,凭借一些重要的达坂,还形成了多条翻越天山的南北通道,由此构成了一个庞大的天山走廊道路系统。

翻越天山的南北向通道,依地理背景可大致有天山东段、天山中段、天山西南段三个群落。

白水涧道及其以东,南北通道的主要作用是沟通吐(吐鲁番)哈(哈密)盆地与南北两侧的联系。它包括由瓜州经星星峡至哈密再到巴里坤三塘湖的莫贺延碛道以及蒲类道,其中还有由哈密经七角井至色皮口的小南路这条支道;以及由玉门关至吐鲁番盆地的大海道,并由吐鲁番盆地向北分出的白水涧道、车师道、乌骨道、突波道、萨捍道、移摩道、花谷道。

我之所以把莫贺延碛道、大海道看作南北通道,是因为这两条道由南向北穿越了天山的东南支脉库鲁克塔格、马鬃山,进入了天山内部的吐哈盆地。而且,在沿罗布泊及孔雀河而行的天山南道被使用时,大海道、莫贺延碛道的主要功能是由南向北取捷径进入吐哈盆地,尽管这要通过严酷的、被称为八百里瀚海的哈顺戈壁,但它省去了由库尔勒、焉耆绕行进入吐哈盆地的麻烦。

由河西走廊进入塔里木盆地,就地理环境而言,经敦煌,沿疏勒河河道绿洲西行,是最自然不过的道路选择,从地势上看,疏勒河故道通向库姆塔格沙漠以及罗布泊一带的低地,历史上水量充沛时,疏勒河曾汇入罗布泊。由疏勒河经罗布泊、楼兰,沿孔雀河而上去尉犁、龟兹方向,多水草丰茂之地,可减少沙漠戈壁的困顿。但是在自然环境发生变迁,楼兰消亡以后,吐哈盆地和焉耆盆地绿洲的重要地位更加凸显出来,而且马鬃山起伏不大,无高山险阻,因此,莫贺延碛道逐渐成为了由河西走廊进入西域的主道,它的重要地位也一直延续到现代。

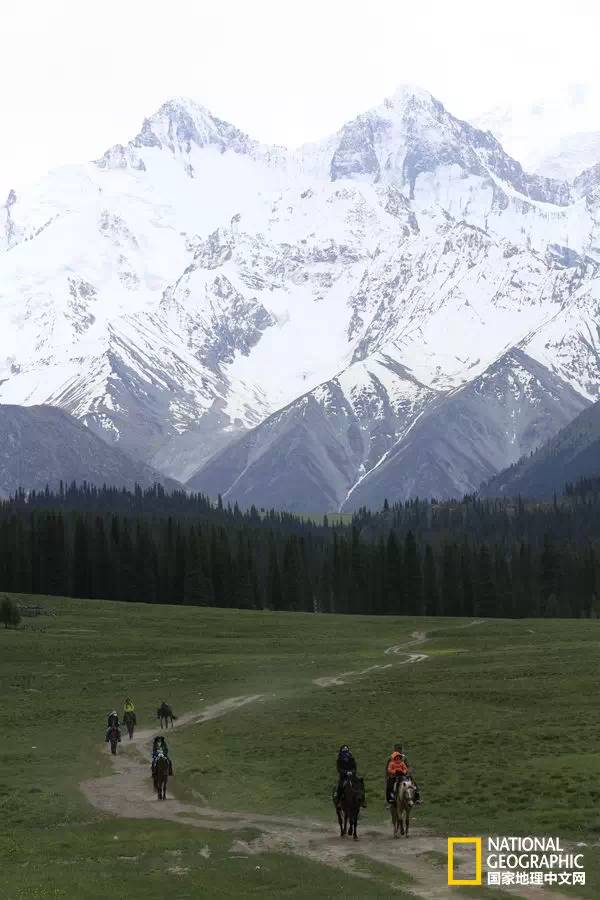

由白水涧道向西至夏特道,是为天山中段。这里的南北向通道的重要功能是把天山山中的伊犁盆地、尤路都斯盆地与天山南北的塔里木盆地、准噶尔盆地相连通。包括龟兹道、乌孙道、夏特道等重要古道,由于要翻越天山山脉中海拔最高、现代冰川最集中的区域,这些南北向古道既充满艰险,同时又有最壮丽的风景。

夏特道以西,涉及中国境内的最重要的南北向古道,就是翻越天山西南段的别迭里道和吐尔尕特道,它把塔里木盆地和伊塞克湖、楚河,以及纳伦河及费尔干纳盆地联系了起来。

天山走廊不仅是地理意义上的走廊,还是文明交流的大走廊。

法国历史学家勒内·格鲁塞,曾精辟地指出了天山作为划分亚洲腹地北部草原地带和南部绿洲地带的意义。而且,天山还是从大兴安岭一直到东欧、横贯欧亚大陆的草原游牧地带与农耕地带南北分界线的重要一环。沿着这条线,历史上,北方的游牧民族向南方农耕地区定期推进。而分隔天山南北的这条地理界线,并不是在天山山边,而是在天山山中,基本上沿着天山主脉而走,在中国境内,是在西南天山—哈尔克山—霍拉山—博格达山—巴里坤山—哈尔里克山一线。

更重要的是,天山位于欧亚大陆腹心,恰好处在东西文化各自扩展的边缘地带,西方地中海—伊朗—印度文明与东方的华夏文明,正是通过天山走廊得以联系和沟通。正因为天山处在这样的过渡区域,所以在世界上,很难有哪个地区能像天山这样,成为如此斑斓多彩的族群、物种、宗教、艺术、科技相互碰撞与融合的大熔炉。这种交流,在以天山走廊为背景的历史舞台上,此消彼长,此起彼伏,走马灯似的不断变换着主角。

图文来源:国家地理中文网