书籍资料库

《欧洲历史建筑材料及修复》

关于本书

作者简介

❖

❖ 陈雳博士

1973年出生于山东青岛

2006年获DAAD奖学金资助赴德国亚琛工大(RWTH)古迹保护研究所访学

2007年获天津大学建筑历史与理论博士学位

2008年至2010年在同济大学建筑城规学院博士后工作

2013年获DAAD奖学金资助赴德国班贝格大学(Otto-Friedrich-Universität Bamberg)博士后工作

现为北京建筑大学建筑与城市规划学院副教授

主要研究领域:近现代建筑历史与理论,近现代建筑保护技术,先后发表学术论文约50篇,出版学术专著2本

联系邮箱:chenli_4673@163.com

作品目录

序

近些年来,我国城市更新速度加快,规模庞大,已经拆除计划改造的建筑不计其数,面对老城区众多的历史建筑,如何进行合理的保护是社会普遍关心的一个问题,其中对历史建筑进行科学修复是工作的一个重点。

如何修复历史建筑,东西方有不同的做法。由于文化制度的差异,中国历史上对于传统建筑的保护修复没有形成像西方那样科学严谨的理论体系。我国的文物保护事业,虽然有上千年的实践历史,但由于文物修复从业者多为手工业工匠,采取师徒传承制度,还涉及不到修复的指导思想和秉持原则,仅局限在对修复目标和对修复成果评价的层面。

近代欧洲国家对于城市遗产保护修复至少有200多年的历史,积累了大量的实践经验,而且形成了完整的理论体系。1970年代末在意大利出现了最早的欧洲文物保护标准化制度,使文物保护科学成为了一门新兴的学科。文物的研究和分析是文物保护修复的核心工作,而分析方法和修复方法的标准化即是获取对文物有效保护的重要途径,文物保护的需求推动了文物保护标准化研究在意大利的开展,从而又影响了整个欧洲乃至全世界,这一体系比我国传统的保护理念更加科学。

意大利文物保护修复理论家布兰迪认为,修复首先是对修复对象价值的认识和判断,并使其得以传承的方法。而要掌握这一方法,则需要充分认识传统与现代结合的必要性,这是毋庸置疑的;同时文物价值的整理、认识也要与文物保护工作实践相衔接。

在修复历史建筑的过程中,国际社会普遍遵从《威尼斯宪章》所提倡的古迹保护 “真实性原则”,其核心是“物质的真实性”,唯如此才能确保“历史的真实性”和“文化的真实性”。在历史建筑保护领域,我们往往更关心历史建筑的风格与空间特点,而忽视了体现物质真实性的一个重要因素,那就是建筑材料的修复。

欧洲历史建筑原始的基本材料并不复杂,与中国建筑也有相似之处,但在施工工艺方面有很大的不同。欧洲历史建筑的修复要求洞悉建筑材料的基本成分,材料性能,劣化原因和施工工艺,需经过缜密的调查研究,确定修复的具体技术措施。在欧洲,历史建筑修复技术是一个非常务实的科学,并不在于追求技术的高低,实用有效才是工作的目标,他们流传后世的大量成功案例可以成为我们当前工作的直接借鉴。

历史建筑与建筑材料结合是一个比较特殊的研究领域,它既不同于历史建筑的建筑学式描述,也不同于一般建筑材料的实验与计算,是专门针对近现代历史建筑修复的一个学科。对历史建筑材料的全面掌握和灵活应用可以有效防止套用一般建筑做法修复历史建筑的粗放行为,也可以规范那些仅凭经验感觉缺乏标准依据的简单操作。

在历史建筑材料领域尚需大量的研究和总结工作要做,迫切需要将研究成果切实落到工程项目中去,最终形成适用于我国近现代历史建筑保护修复的工程技术体系。这是我国城市遗产保护的需要,同时也是该学科发展的目标要求。

当前国内对于西方历史建筑材料方面的资料并不多见,陈雳博士的《欧洲历史建筑材料及修复》全面地介绍了欧洲历史建筑的主要建筑材料:木材、砖材、石材、涂层、玻璃、金属、混凝土的应用、特征及修复技术,内容完整,思路清晰,可读性强,对于历史建筑保护专业学习有积极的帮助,同时希望也能够为历史建筑材料保护修复带来更加有益的思考和借鉴。

中国文化遗产研究院

詹长法

2017年9月3日

前言

本书的缘起最早来自于笔者对中国近代建筑历史的研究。近代建筑是中国建筑历史上的宝贵遗产,数目庞大,类型丰富,它是中国近代复杂多变的社会现象的物质承载,具有重要的历史价值和现实价值。关于中国近代建筑的研究从梁思成先生起就早已开展,经过多年的发展,人们对于中国近代建筑保护的思考已从物质层面深入到文化层面,对于保护模式进行了充分的探讨,对于保护修复的技术的研究也已经开展,而且取得了不少成果。

尽管如此,中国近代建筑保护技术方面的研究仍然有大量的工作要做,尤其是修复技术这一领域,时至今日许多修复技术很不成熟,有些国外司空见惯的做法,在我国还是空白,更不要说形成完善的操作体系了。建筑材料是一切历史建筑的物质构成要素,从建筑材料入手进行历史建筑保护研究是从事建筑保护一个重要的基础,也是历史建筑保护落实和实施的重要保证。

然而,当前中国近代建筑保护的实际情况却令人担忧。随着中国城市化进程加快,成片的历史街区被拆除,近现代历史建筑保护的压力很大。国内很多城市的近代建筑多由无修复经验的工人完成,即使有施工图纸也往往无法取得令人满意的效果,许多个案处理手法简单,施工工艺粗糙,经过如此“保护”的建筑与原有形态相比大相径庭,大大违背了建筑保护真实性原则,这种“保护”已经成为某种意义上的破坏。对历史建筑材料性能的缺乏认识,采取不当的构造方法和施工工艺是造成这种保护性破坏的直接原因。

欧洲建筑修复技术的发展,经历了200多年的积累,形成了完全成熟的专业体系。早在18世纪末,拉斐尔·斯坦恩(Raffaele Stern)和瓦拉迪尔(Giuseppe Valadier)就已经修复完成大斗兽场及提都士凯旋门,这是较早的西方建筑修复的案例。此后,意大利、英国、法国、德国等欧洲国家都对历史建筑修复做出重大的贡献。1964年发表的《威尼斯宪章》是纲领性的国际公约,其中明确表达了对技术的信任,“纪念物的保护和修复,必须依赖所有那些对建筑遗产的研究和保护能够做出贡献的科学和技术”。

同时西方历史建筑的修复技术在观念上也日臻成熟,无论西方历史建筑修复技术如何发展,其强调的“真实性”修复原则基本上得到了继承,即在修复过程中忠实建筑原先的状态,最大可能地保持历史材料、构造方式、施工工艺甚至原先设计的理念。现代社会对历史建筑保护中真实性的理解已经深入建筑的各个层面,如形式、材料、工艺、功能甚至环境等。在真实性的原则下,建筑修复工作非常严谨,“每一个清理、补强、重组与整合的步骤,以及工作进行过程中的技术和外形的鉴定,都必须记录于报告之中”,这一点非常值得称道。

既然中国近代建筑主体来源于西方,那么西方历史建筑修复技术在理论上应该是适合于中国近代建筑的,学习了解欧洲历史建筑材料性能及保护方法,对当前中国近代建筑的保护具有重要的意义!

笔者的博士论文以近代城市建筑为题,博士后阶段的工作和国家自然基金的研究都是以近代建筑保护技术为题,本书的内容就是对以往研究工作的整理和总结。北京工业大学的杨昌鸣教授是我博士阶段的导师,他指导我在建筑历史与理论的研究过程中,逐渐进入历史建筑保护的领域,并一直对我的研究给予关怀。同济大学的张松教授是博士后阶段的合作导师,在他的帮助下,我得以在新的工作平台进一步研究近代建筑的保护技术,取得了不小的成绩。

德国亚琛工业大学(RWTH)古迹保护研究所的施密特(H.Schmidt)教授是我在德国访学时的指导教授,曾经对课题的研究给予大量无私的关心和帮助,但是去年老先生因心脏病发作不幸离世,本书的出版也对他的一种纪念缅怀。

中国文化遗产研究院的詹长法教授是这一研究领域的知名专家,感谢詹老师对本书积极鼓励和建议,他不仅提供了珍贵的资料,还欣然拨冗作序。

北京建筑大学的田林教授、刘临安教授对本书的完成也给予了无私的帮助,在此一并感谢!

北京建筑大学的同学在资料整理方面也做了很多有益的工作。

历史建筑材料的研究领域非常广泛,本人对该领域的研究尚浅,不足缺憾之处在所难免,欢迎读者批评指正。

陈雳 于北京建筑大学

2017年3月

书中插图

(罗马大斗兽场)

(劣化的壁画)

(金属制品的锈蚀)

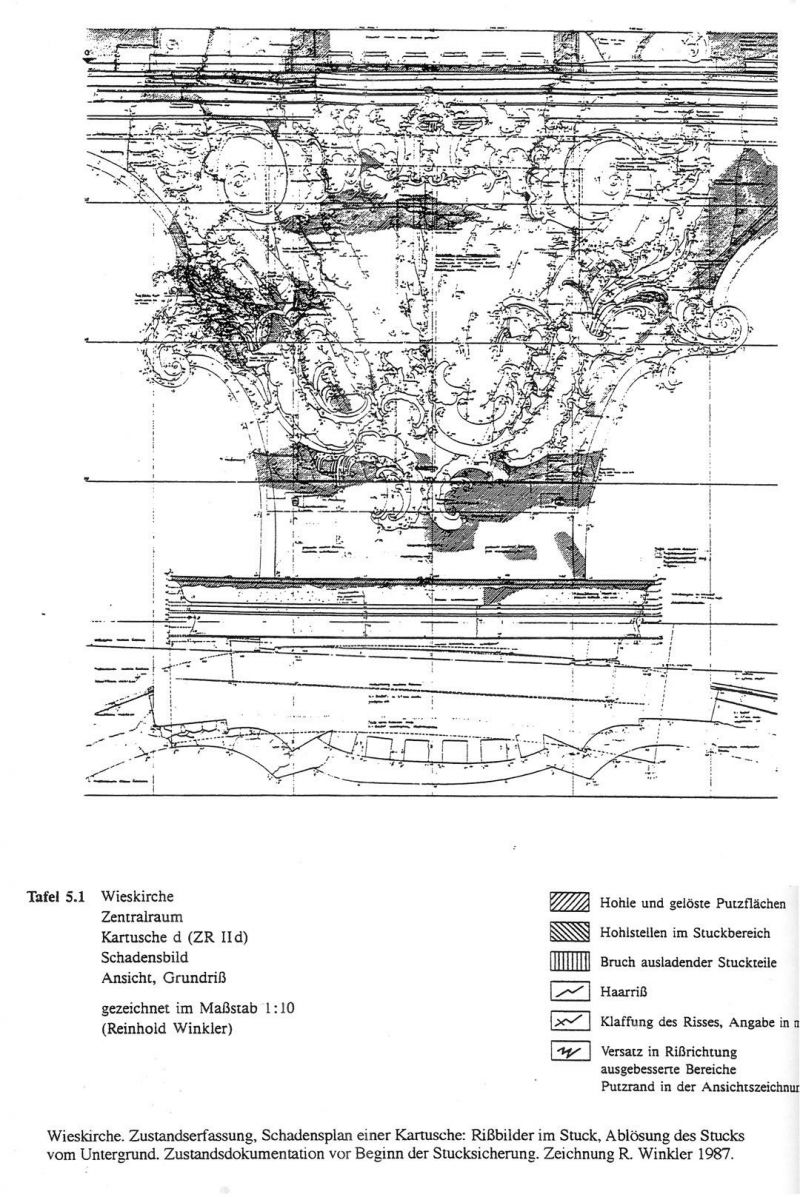

(维斯教堂柱头损伤测绘图)

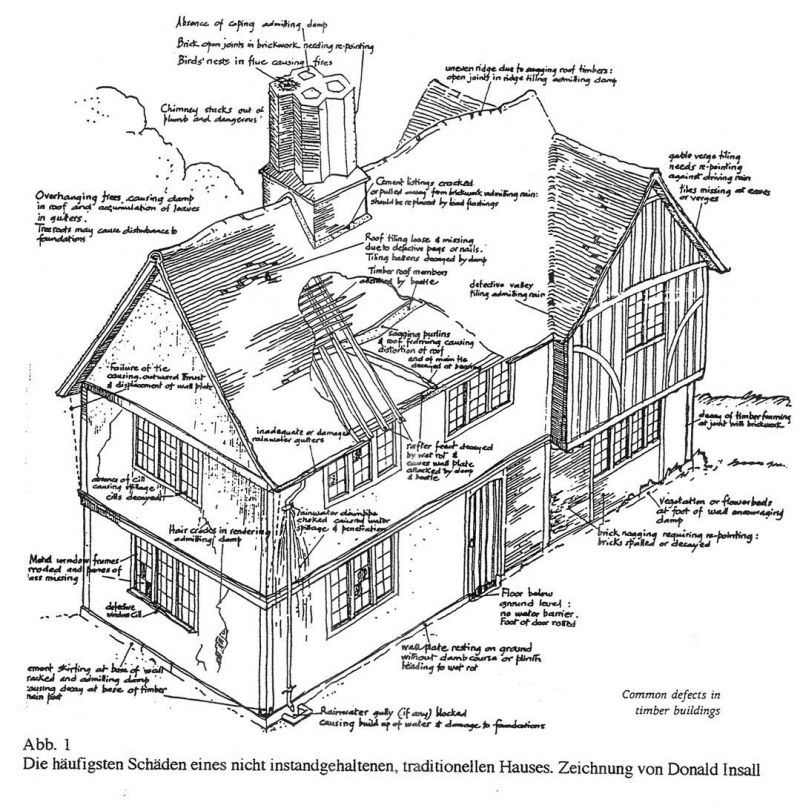

(历史建筑劣化状况图示)

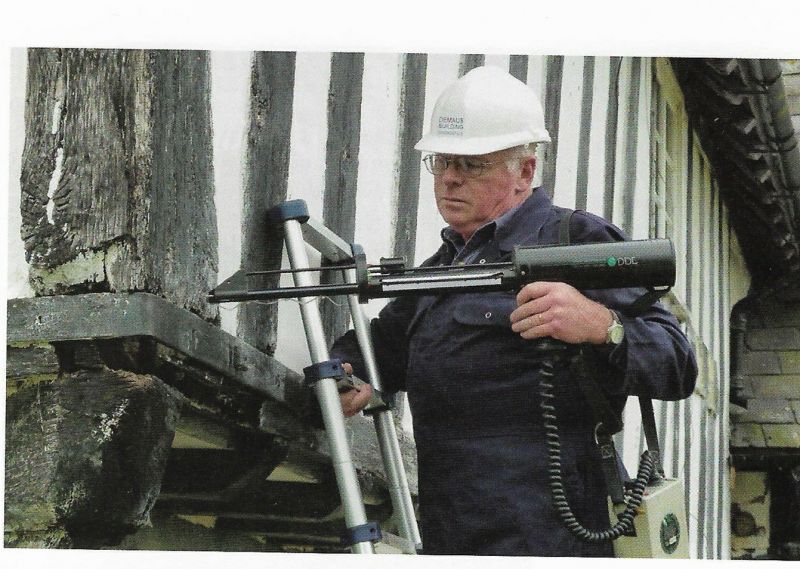

(微型钻孔检测)

(专用仪器)

历史文化名城

法律保护

欢迎关注我们

编辑:唐珂

审核:石磊