深度阅读

一场“盛宴”,折射大唐没落之真相

去年,电影《妖猫传》

又一次勾起无数人对大唐盛景的向往

总说梦回大唐、梦回长安

大家都想看看那个璀璨耀眼的太平盛世

但今天馆馆要用一幅画

给你讲述一个不同于以往的长安

事件起源

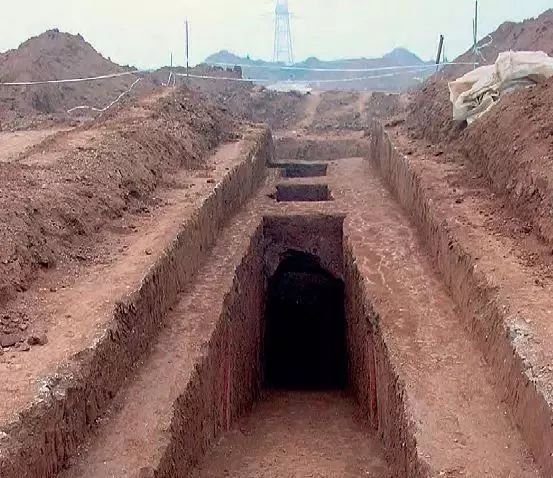

30多年以前,也就是1987年的7月,正是夏季里最炎热的时候。长安凤栖原上有的一处建筑工地刚开始施工。这里的土地本来属于南里王村,现在要给核工业部二〇六所盖楼。

在盖楼之前,需要把地基先向下深挖,然后再夯实。挖掘机一铲铲的将土挖出来,堆到房屋基础范围以外。随着一铲铲挖下去,地基的轮廓慢慢清晰起来了。

继续向下挖,挖到4米多深的时候,挖掘机的大铲子像先前一样,向下使劲一铲。操作挖掘机的人感觉明显不对,这一铲感觉先有些硬,后面空空的。挖掘机铲上的不是土,而是几块砖。

驾驶员赶忙熄火,停下机器,跳下去查看。

原来铲上来了几块青砖,砖的一面还有白灰,白灰上还有红色、黄色的颜料。再去看刚才挖的地方,这里是一个大洞,洞里面的墙面上是白灰,上面有各种绘画。原来是一处古墓。

建筑方随即向文物管理部门进行了报告。考古工作者对墓葬进行了清理,揭取了里面的壁画。

发掘现场

墓葬概况

这是一个唐代的墓葬,没有发现墓志,因此没有可靠的年代。后来根据考古学家研究,这墓应该是中唐时期的墓葬。

通常来说,我们把唐代分为初唐、盛唐、中唐、晚唐这几个时期。盛唐大家都很清楚,属于李白和杜甫的时代,我们略过不提。那么中唐呢,其实大家只要记住两个人就知道了,他们两个人的一生几乎和中唐的年代范围重合,那就是柳宗元和韩愈。

让我们来看看这个与柳宗元、韩愈处于同一个时代的墓葬是怎么回事?

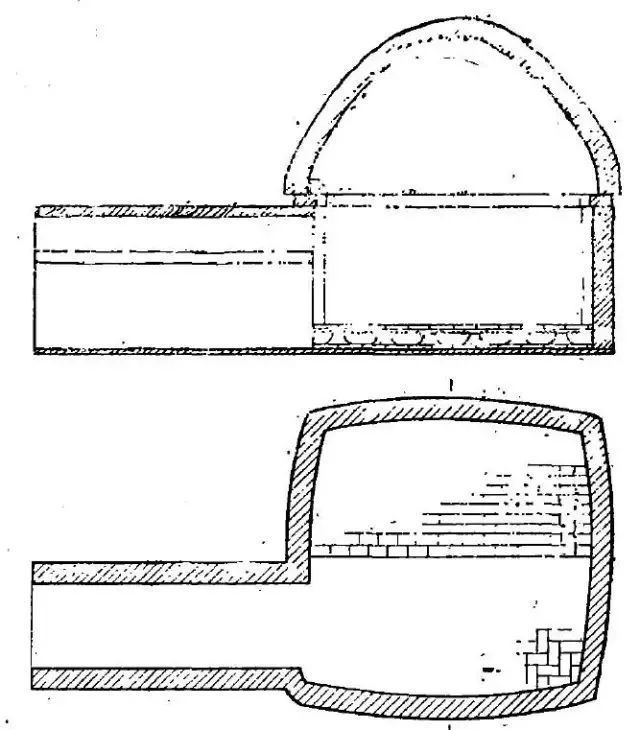

这座墓的结构简单,有一条长长的甬道和正方形的墓室,墓室一侧有放置尸骨的棺床。由于以前被盗墓贼盗过,里面出土的文物不多,有陶猪、陶狗、陶骆驼、陶牛、陶俑等等。

墓葬平剖面图

这座墓中,除地面之外,都发现有壁画。

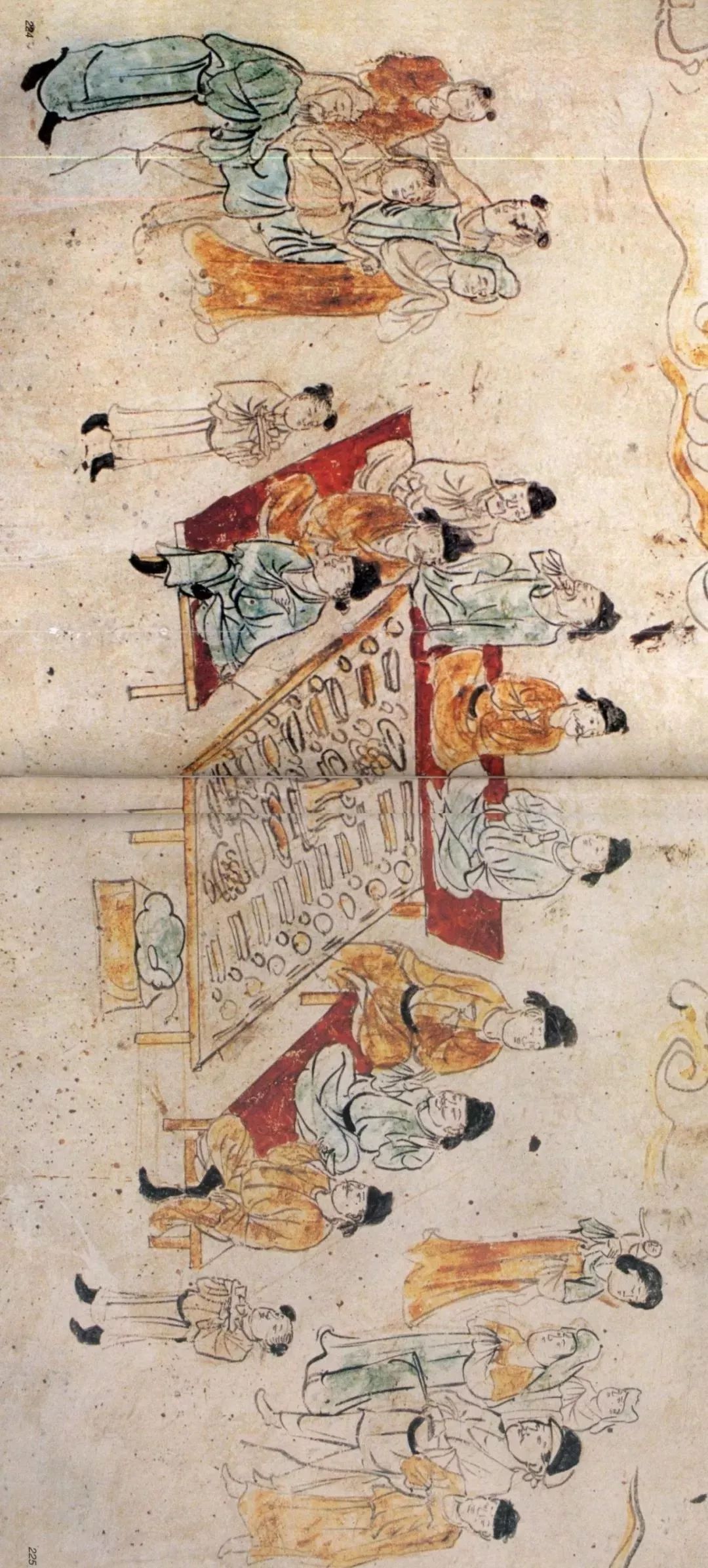

这些壁画中有一幅壁画特别珍贵,那就是后来称之为《野宴图》的壁画。

在所有唐代的墓葬中,都没有发现过和这幅《野宴图》相类似的。可以说,这是独一无二的发现。

(请横屏享用)

《野宴图》

我们先来看看壁画的内容。

画面正中间是一张大桌子,桌子上摆着各式食物,还整齐的码放着碗筷、碟子等餐具。桌子周围分别放着三个红色的木榻,每边分别坐着三个人,一共九个人。在桌子的正前方,有一个方座,上面放着一个莲花形的汤盆。在参加宴会的人两边,各有一名侍者,手里托着盘子,盘子上放着酒杯。

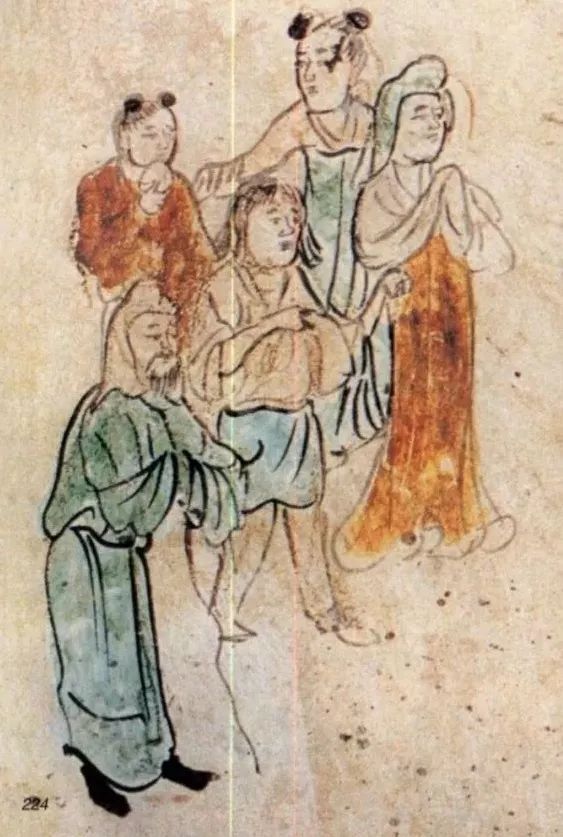

在这些宴会的两侧,各画了五个人,这些人有男有女,有成年人,也有小孩。

画面上的云朵和整个图案来看,这应当是一幅在春季的野宴图,两边的人群应当属于来看热闹的人。也就是说,在中唐时期,一个有钱人家在春季来到此处踏青顺便野餐,春日美景和美食更配哦。这么看来,唐朝人还挺会享受的得嘛。

但是仔细观察这幅图,就会产生几个问题。

为什么宴会的桌子前面有一个汤盆呢?

话说,唐代人吃饭时候喜欢喝汤。一桌的美味佳肴,如果没有汤,就失去了灵气。

据说唐玄宗就喜欢喝汤,但不是一般的汤,而是具有很高营养功能的汤。据说宰相李林甫的女婿年龄不大就长出许多白头发。李林甫给女婿喝了唐玄宗赐给他的“甘露羹”。第二天,他的女婿头发全黑了。这么夸张的故事,真实性当然我们就不用追究啦,但从这个故事能够看出,唐朝饮食中汤的重要地位。

为什么他们坐在木榻上,而不是椅子上?

中国古人都是席地而坐,也就是跪坐,到宋代时候逐渐演变成坐在椅子上。唐代正处于古人从跪坐到坐在椅子上的过渡阶段。因此,从画面上看,他们不是坐在椅子上,还是坐在中国传统的木榻上。那时候的人还不习惯坐着的时候把脚放在地上,因此还保留着盘腿的习俗。

另外,唐代也是中国人从分餐向聚餐发展的一个过渡阶段。中国古人是分餐的,和西方人一样,有公筷公碗,不会像现在这样,每个人的筷子都在同一个盘子里夹来夹去。在这幅壁画上,可以看到中间有一块肉,有筷子和刀子。那就是公用的。

为什么壁画上坐在木榻上的人神态各异?

坐在木榻上的人,他们的穿着打扮明显是有地位的人。可他们在参加宴会的时候,有的东张西望,有的在吃东西,有的拍手,有的似乎在沉思。

如果这是一个正常的气氛欢乐的宴会,肯定不会出现这样的情况,大家的情绪应该是一致的,会围绕一个话题谈论,或者观赏相同的风景、歌舞。

显然,这与两侧围观的人有关。

两侧围观的群众本来与宴会无关。他们的身份和杜甫当年一样,都是在围观富贵人家的春游野宴。杜甫曾围观杨国忠家族在曲江野宴,可是写出了流传千年的《丽人行》呢。

观察这些围观的“吃瓜群众”,他们当中有乞丐、有赶车的车夫、也有落魄文人。显然,处于贫穷甚至饥饿状态下的围观者与参加宴会的人形成了巨大的落差。画面当中参加宴会的人也似乎发现了这种状况,许多人显得比较窘迫。

试想一下,一群衣着华贵的人坐在这春日美景中,享受珍馐美味,本来是一场很美好的景象。如果周围站着一群来自社会底层的百姓,目光巡视着他们和桌上的美食,穿着褴褛,为生计而风尘仆仆、狼狈不堪。搁谁不是如芒在背?搁谁能安心下饭?

刚刚发掘之时,学者粗看之下认为这是一幅气氛热烈的宴饮图,表现了当时的风俗。然而,他们似乎没有get到作者的深意。

因为从更深的历史角度来看,唐代中期时候,正是民生不佳,百姓穷困的时代。作者在画这幅壁画的时候没有直接表现这种社会落差,而是以丰盛的宴会为中心来展现。看似乐观,实则悲观。观者在细细看下来之后,对画中种种矛盾怪异之处产生困惑,结合时代背景思索作者的创作初衷。由此恍然大悟,继产生对盛唐没落唏嘘不已的心境。此画的作者着实别具匠心。

前面说到,这幅壁画的创作时间与诗人柳宗元同处于一个时代。纵观柳宗元的生平,经历了一个动荡腐败的长安,他的作品笔锋犀利、辛辣讽刺,形成与盛唐时期截然不同的写作风格。这也是一个小人物所反映的一个时代下特有的风气与面貌。一叶落而知天下秋。

如果看着这幅画,再读读杜甫的《丽人行》,那就体会更为深刻了。

来源:终南山故事