深度阅读

敦煌不会忘记 ——在记游中缅怀中国美术考古的开拓者王子云何正璜先生

按:本文作为李郁献给王子云大师诞辰120周年的纪念文章,收入2017.11.18《王子云纪念文集》。

按:本文作为李郁献给王子云大师诞辰120周年的纪念文章,收入2017.11.18《王子云纪念文集》。

敦煌远在河西走廊的西端,是古代丝绸之路南北两道的交汇处,北行出玉门关,南行出阳关,由于特殊的地理位置和绿洲资源,得到往来商旅的青睐。尤其是汉朝的张骞出使西域以后,敦煌就成为中西交通的要道。佛教也是从西域经由敦煌传入中原,由于僧侣们的修行需要和居士们争取功德的感召,敦煌有了石窟、有了塑像、有了壁画、有了传颂千年的动人故事,于是,敦煌成为最著名的佛教圣地和世界文化遗产地。2015年6月,我趁着在青海调研热贡艺术的机会,借助高铁的便利,前往敦煌游览。面对敦煌的艺术,我思绪万千。每到一处,我似乎能够感受到王子云夫妇依然存在,他们的灵魂应该已经融入敦煌的精神之中了,有关他们和敦煌的历史映像总是浮现在我的眼前,于是将之记录了作为对他们的缅怀。

一、王子云之敦煌

工作了很多年,还没去过敦煌。几年以前,我编辑《长安学丛书·王子云卷》之时,上世纪40年代王子云率领的西北艺术文物考察团的惊人之举,令我深受感动,也便常常给人讲述王子云在敦煌的事迹,引起很多人的兴趣。也就是从那时起,我总是对于敦煌念念不忘,总想找机会去“探险”一番。可是,仍然是遥不可及。

试想一下,即使现在有了飞机、火车、长途汽车。但去一趟敦煌,也要进行周密的规划。少则一天,多则三五天。汽车或火车从兰州出发,最少需要十几个小时。可以想象上世纪40年代,去一趟敦煌,却是多么艰难而艰苦。这个我们从王子云当时的记述中可见一斑:

由兰州去敦煌,坐汽车先到酒泉,再由酒泉坐骡车到安西,约有280公里,骡车要走三天,“坐在盖有毡席的骡车里,耳边响起呜呜的风鸣声,顿时飞沙走石扑面而来”;可是,由“安西去敦煌约180公里,走的是沙窝路,软沙没胫,竟连骡车也难以通行,又因无骆驼可雇,不得已只好改坐农家的木轮牛车。”中途只有三个休息站,是用土坯垒起来的一间小草棚。牛粪熏天,令人难以忍受。为此他感慨地说:“这样的鬼地方,我却在1941年到1943年,经常来往于兰州敦煌之间,每次都要在这里住宿,牛车沙窝路也来回走过多次。这种为探求千佛洞奥秘而受的艰苦是说不完的。”王子云心知,他那时所走的路,正是法显、鸠摩罗什、唐玄奘们所走过的道路。玄奘们是为了求法弘法而来去,“但我们是为了景慕已久的敦煌千佛洞”。(事见王子云《从长安到雅典》)

在去敦煌考察以前,他们在西安、洛阳进行实地考察,对于当地的文物古迹,做了大量的勘查。直到1941年下半年,他们才来到兰州。但是,第一次去敦煌,何正璜没有去。那时候,何正璜刚刚生了第一个孩子,王子云带人去敦煌考察,何正璜也就孤身一人带着刚刚出生的小孩居留在兰州,竟然没有一丝一毫的怨言。

玄奘们有佛教的信仰,而王子云们何尝没有艺术的信仰呢?无数的事例证明,在信仰面前,再大的困难都显得是那么微不足道;为了信仰,人们可以无怨无悔做最大的付出。

二、何正璜——民国闺范,敦煌情怀

1941年至1943年,王子云他们在兰州往来的时期,张大千也和他的门下弟子们在敦煌临摹壁画,虽然风格不同,倒也惺惺相惜,井水不犯河水。1943年元月,王子云他们首先在重庆举办了一次“敦煌艺术展览会”,成为抗战大后方的文化盛事,这是第一个在重庆举办的敦煌展览。当年5月,张大千又在重庆举办了一次临摹敦煌壁画展,影响也非常之大。这两次展览,对于国民政府的敦煌艺术保护起了关键的推动作用。与此同时,发表了由何正璜主笔的《敦煌莫高窟现存佛窟概况之调查》,震惊了学术界。王子云、张大千以及他们各自的团队成为当时极具影响的文化新闻人物。所以,说起上世纪40年代初期的敦煌,这两个团队缺一不可。

张大千、王子云之所以去了敦煌,主要的起因是由于20世纪初期,敦煌藏经洞的发现,引起了外国探险家、考古学家的高度重视,遭到了斯坦因、伯希和、华尔纳等人的“劫掠”“盗窃”。在法国留学的时候,王子云就已经接触到斯坦因的著作,1940年国民政府西北艺术文物考察团成立,王子云任团长,最终目的地正是敦煌。他们的主要责任就是记录、复制、编目这些可能遭到毁坏的文物。

何正璜出身于江南名门望族,他的父亲是当时著名的银行家,曾留学日本,何正璜也是出生在日本,后来回国上学,1934年武昌艺术专科学校毕业以后,又前往日本高等美术学校留学。1937年日本全面侵华战争爆发,何正璜毅然回国。在西北艺术文物考察团,她应聘的是秘书工作,很快又成了王子云的妻子。王子云一路考察,她一路学习,一路做笔记。1941年2月,为了西部的考察,她在西安努力做功课,先后阅读了斯坦因的《西域考古记》和足立喜六的《长安史迹考》,而且,颇有心得。

读完斯坦因的著作,何正璜却有这样的日记表述:“观其全书,为其勇气、智力、博知所钦佩,但阅至将全窟精华以数千捆计之稀世古画、古经典窃运至伦敦帝国博物馆之情形,不禁令人仰天再三为之黯然无语。不过,玄奘有知也许以为如此方可酬其一生辛苦,因其译品若流散中土,势必渐渐化为乌有,反不如按卷顺章,有系统藏一安全区域,使全世界人类共鉴其伟。而终不能释怀者,此种画、经,为中国无价之国宝,今本国万万方里之地,无一处可使其安存而必须托赖于外国或更以此为幸,则此中痛心之处,固令人难以坦然也。”

何正璜在这里表达了四层意思:第一,对于斯坦因的探险精神和学术水平表示敬佩;第二,对于敦煌稀世精品被窃运至英国伤心悲叹;第三,对于这些文物安全珍藏在英国暗自庆幸,因为我们的国家已经沦落到连自己的国宝都不能得到安全保存的地步;第四,对于自己有这种暗自庆幸的心思表示痛心而自责。

那时的何正璜先生才27岁,却有这样的见识,令人肃然起敬。为此我特意写了几句感想:“何正璜,是跨越国共两个时代的才女。她的学养和学识总是被笼罩在其夫王子云先生的光环之下,默默地奉献。王子云与何正璜,创造了艺术考古与敦煌保护的传奇人生。”也就是在1941年到1943年,王子云他们曾经多次往返敦煌,做了大量的考察笔记,临摹壁画。最后形成了《敦煌莫高窟现存佛窟概况之调查》,正是由何正璜主笔。

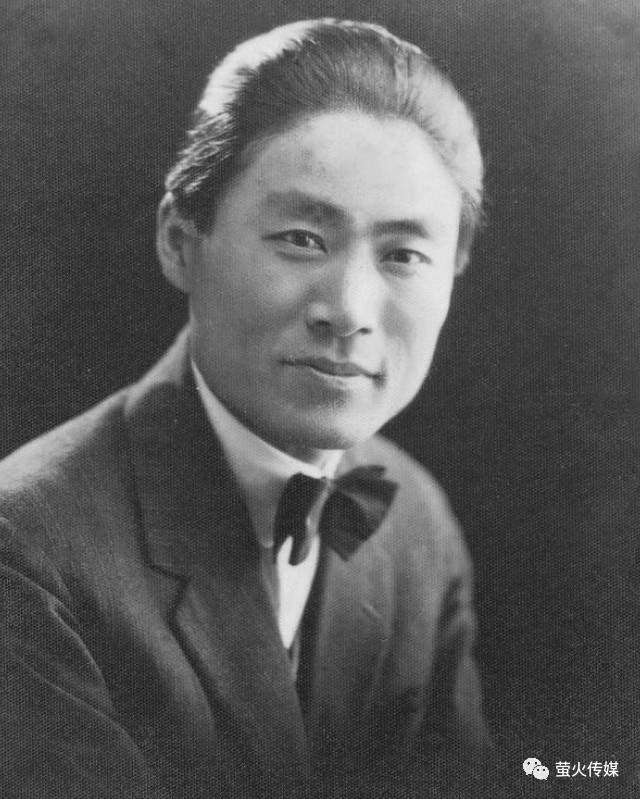

王子云与何正璜原本都是学习美术的,王子云的雕塑和绘画的才能与影响在20世纪的中国上半叶与张大千、林风眠等人并驾齐驱,南京中山陵孙中山先生的雕像就是他和他的导师——法国艺术家朗多维斯基所完成。在中国现代文学艺术史上冠绝一时的王朝闻、华君武、吴冠中、刘开渠等大人物皆对他执以弟子之礼。然而,西北艺术文物考察活动,却改变了王子云一生的艺术方向。他转向了中国古代艺术考古事业和艺术史研究。何正璜却放弃了自己的绘画专业,追随王子云从事文博保护事业。20世纪50年代开始,王子云的命运多舛,时不来兮运不转,然而,他依然笔耕不辍。1957年,王子云被打成“右派”,愤愤不平,拍案而起,右手手臂因此而成残废,从此不能写字。此后的20多部书稿都是由王子云口述,何正璜代笔。其情其景难以描述,感人至深。

自从上世纪40年代开始,王子云与何正璜的艺术生命就以敦煌为纽带逐渐展开,敦煌在他们心目中是永远也摆脱不了的情结。1994年,何正璜临终以前,唯一的愿望就是看一眼1945年珍藏在西北大学历史系资料室的《教育部艺术文物考察团西北摄影集选》,那是渗透了他们的艰辛与血泪的著作,那是旧中国那一代文化人责任的见证,那是倾注了他们爱情与事业的珍贵遗产。

何正璜是那种历经沧桑、看破红尘的人,她曾经为自己拟了一幅挽联:人间苦乐随缘尽,天上仙姑本姓何。我们在她的遗作里发现了几幅敦煌临摹壁画,其飞天的造型神情自然,翩然飞舞,在昂扬的头部表情中似乎又有对下界的依依之恋,欢快中却带有伤逝之感……那是不是何正璜先生自身的写照呢!

三、何正璜——才女本性,“丫鬟”作为

何正璜自从40年代开始,写下了大量的考古游记和考察日记,其字里行间所流溢的才情和美感,足以折煞当代的许多所谓散文家。其文章之中对于历史人物和历史事件的即兴点评,足以令研究了一辈子历史的所谓大家敬佩。试举二例以飨朋友:

秦始皇陵游记

陵形似一自然之火山,四面弧度甚缓,顶微凹而远望修平,高约二十五丈,中部有整齐之阶段。陵基四方形,每方约千六百余尺,陵基外围有长方形之残垣遗址,想为当日之外院。若以外院周围估计,占地约万方以上。陵边以迄外院附近,瓦砾残片俯首可拾,堆积最多之处,几乎成一小丘,完整者甚少,而字纹花纹犹可于各残片中拼合,得以辨识。其花纹与汉代各陵上所见似无大异,以秦汉相去甚近,其纹饰同一风格,当属可能。唯遍行陵上,完整无隙,实在令人不信项羽曾以三十万人来发掘过的。陵前无一碑碣,即毕沅在历代各陵上皆立有之巨碑,亦付阙如,是毕沅不承认始皇是中国帝王之一,还是恶其为人而故意不立,实不可解!陵近骊山之麓,有细泉由山谷中流出,细草茂深,虽在冬日,牛羊仍得徜徉于陵之四周,享其盛馔,景色霭然,似乎在这巨冢中,埋葬的并不是在史册上以刚戾骄奢峻刻著名的秦始皇。

不过功过若分析清楚,始皇并非真正可怕的暴君,若以国家整个改革与创造而论,则实为一大功臣。周末的春秋战国,割霸分据,使中国形成最破碎的局面,连年征伐,民无安日,秦起而兼并六国,统一海内,以刚毅机智的手腕与策略,结束了紊乱的局势,这对于国家立场,实有伟巨的功绩。统一以后,国内尚存有游说诡辩之徒,专以言词危耸听闻,而博官印。他们在战国时,曾大显身手,大出风头,他们绝不肯服从国家的政令,而加之社会以纷扰,在国事初定之时,实不能不大刀阔斧地来处置他们,这即是始皇最大罪名的“坑儒”。其实,那并不是儒,而是讼棍之类的辩士,他的处置或属残忍失当,但为了整饬风气、保护统一,未尝不是大有不得已的苦衷。至于对国家的建设改革,如废封建、改郡县、书同文、车同轨等,都是不朽的政绩。对国防,则筑长城,屯兵边域,减少了几百年外患的威胁,其功过相抵,实在罪少功多,是值得在中国史上以金字写名字的一个人。

……

新丰话鸿门之宴

新丰古名骊邑,到西汉时,高祖定都栎阳,其父太皇,居宫不乐,乡思极深,高祖因在此处作一新县,衢巷栋宇、市井风物,悉同其故乡丰邑,并且移徙故乡友旧居之故,名为新丰,太上皇才大为高兴。据说当日新丰与丰县相似之程度,是故人所带来的鸡犬都能自识其家门院篱,可见是完全一样的,这真是一件有趣的事,也只有昔日的帝王才能做此有趣的事了。

在唐朝,似乎新丰是一个很繁盛的地方,记得王维与白乐天常于诗中咏及。王维的《少年行》“新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮,系马高楼垂柳边”即是一个例子。在小茶店稍歇,即登上新丰南原,原临下河边,俗称“项王营”,实际上是一片荒丘,颇为荒凉。原上有一小碑,上刻:“汉代名区,南原鸿门楚霸王宴高帝处。”这便是有名的古鸿门坂旧址,项羽驻兵四十万与沛公会饮于此,想象当日一个成功的皇帝和一个失败的英雄,在此举杯的情景,营帐森严,剑光灿烁,与今日的衰草乱石相对照,实不胜今昔之感。

项羽,这个英雄,当他在此地宴沛公时,天下情势实还较为有利于他,他若在此地毅然地杀了沛公,历史当改变现有的写法。在那么周密的预谋下,他终于忠厚地让沛公走脱,笑坏了张良,气坏了范增,虽然在决断上他是失策,可是也就表明了他较沛公远为厚道。不仅这次,即扣刘太公及吕后多年,而无恙无犯地释出,和守鸿沟为界,楚汉相安的诺言,而引兵自退,这都是鄙诈的刘邦所不能的。尤其是最后败到垓下,在四面楚歌声中,黯然与虞姬乌骓泣别而自刎于乌江之上,真是极其凄惨的结局。他并非不能渡过乌江而图再举,以他的能力,实有恢复壮业的可能,那以后究竟是谁家之天下,真未可知,而他却为了“羞见江东父老”拒绝渡河,这种“知耻”的心理,使我深深地感动、钦佩。纵然他是失败了,而他的人格实远在成功的高祖之上,从来成者王、败者为寇,实在这个寇比那个王还要王道得多!立在这日薄风寒的荒迹上,遥想着两千年前曾经以智与力热闹地演出过一幕伟大历史剧的这个舞台,对于那一位失败的英雄,实在寄有无限的感怀!

……

本文原载于1943年9月出版的《旅行杂志》,文章名为《美丽的临潼》,小标题是笔者所加。作者时年29岁,是一个伴随着国民政府教育部文化官员王子云的小秘书,她之对于历史的感悟,可不令我等汗颜!那些在新中国成立后的多少年里,经过了多少回合的学术大论战才勉强有的结论,并未超出一个近乎于“黄毛丫头”的何正璜在40年代的观点,就是那些关于“坑儒”的说法,近些年里也逐渐被学界所提出。何正璜如果不是被卷入王子云的短暂辉煌与长期坎坷的生平之中,她将是一个什么样的才女呢?

晚年的何正璜,主要致力于帮助王子云整理书稿,他们的小儿子王蒙曾经感慨地说:老太太(何正璜)就是老爷子(王子云)一辈子的丫鬟。她一辈子都在帮王子云做事。那么,王子云到底留给何正璜的是怎样的印象呢?

“王子云走了,他是托钵艺海的一个苦行僧,七十年的美术生涯,几多风雨,几多坎坷,几多辛酸呵。他终于带着满钵的泪和汗,离开了不自量力地拼搏了终身的人间。……但是一个真正肯投入全部精力做学问的中国知识分子,奉献也是奢望!”

这是何正璜在王子云先生去世以后写给他们李松的信中所说,其对于王子云的评价饱含着爱怜与惋惜、成功与遗憾、敬佩与无奈……

何正璜也想编一部自己的文集,她曾经给李松的信中说:?

“友人们劝我整理一些散文付梓,可惜友人非大款,我又买不起书号,只得一笑置之。”“若天假余年,在情绪平复后,还想整理一下旧作,汇集成册,以作敝帚纪念。”

这是20世纪出版人的惭愧——,我更惭愧!我无缘得见王子云、何正璜这样的“真仙”尊荣,只是在后来与他的大儿子王芃、小儿子王蒙相识,才逐渐了解了他们的事迹。感叹之余,竭力推荐,《王子云卷》《何正璜卷》幸得列入《长安学丛书》出版规划。然而,事情总有不得已之处,何仙姑的愿望虽然实现,却也留下缺憾……

四、敦煌,不要再有恨

出了敦煌博物院的大牌坊,过了一座石桥,你所能见到的无非是苍黄的砂石滩、嶙峋的三危山和一处平铺的沙漠,左手的几间大平板房掩映在几颗粗壮的沙柳树之中,不远处却有几座白色的塔分外耀眼。其中一座就是你已经非常熟悉的王园箓道士塔。即使你很累了,也会忍不住坚持了去看。塔还是那种方基园身尖顶的普通的塔形。但是,细读他的碑文,却不能不令人深思:

(王圆箓)云游敦煌,……苦口劝募,急力经营,以流水疏通三层洞沙。沙岀,壁裂一孔,仿佛有光。破壁,则有小洞豁然开朗,内藏唐经万卷,古物多名,见者惊为奇观,闻者传为神物。此光绪廿五年五月廿五日事也。呜呼!以石室之秘录,千百年而出现,宜乎?价重连城,名驰中外也。……实足以垂不朽而登道岸矣,夫何必绝食练形而后谓之飞升哉!

这是民国二十年(1931)王园箓死后他的徒弟们为他做的碑文。其中饱含歌颂之词。王园箓是一个宗教人士,他将出售藏经洞所得全部用于修复观宇、弘扬道法。……我站在烈日下熠熠发光的那些白色的塔身之前,远望所见依然是满眼的黄沙和敦煌奇迹,心里却在想:他如果是个罪人,似乎可以归于“无心之罪”“无知之罪”——毕竟“三观”不同,我们怎么能够理解他的作为呢?

现在的人们,每当讲说起敦煌的时候,没有人不颂扬常书鸿的,但是,却很少有人提到王子云,说起张大千,负面的见解还要多了一些。是不是也应该反思了。毕竟20世纪上半叶那些文化人的责任是令人肃然起敬的。至于斯坦因、伯希和们,现在的解说词,依然坚持用“文化强盗”的名称,说他们是劫掠者。然而我们却无法否认他们(那些真正的文化强盗除外)是以购买的名义合法地运送出中国,在法理上不算是犯罪。现在,很多有知识的观众倒是理性地认识了他们,最起码并不过分地恨他们。今天,我们有多少国宝被偷运出国,多少古墓被盗,蓝田吕氏的后人盗掘了他们祖先的墓,民族英雄刘永福的墓居然也能被盗,……他们毫不例外的都是为了钱,这才是21世纪的悲剧。但斯坦因、伯希和们却并不是为了钱。

70多年前,何正璜已经认识到国家贫弱、人民无知,这是问题的根本所在。其实,试想一下,当伯希和大车小车拉着那些敦煌之宝直达北京城的时候,有哪一个大员敢于拦住了不放行,而且,伯希和还在北京办了个声势浩大的展览,然后带着他的宝物悠然得意地出境。试想,清末的中国,连他的人民和土地都保护不了,怎么可能保护得了那些陈旧的书画呢!

关于20世纪初探险敦煌的那些人,姜亮夫先生的回忆也令人寻味,他在《敦煌学概论》里讲述了他的敦煌学经历。除了王国维,他深受法国探险家伯希和的影响。他说,20世纪30年代,他自费去欧洲留学,看到敦煌的珍宝在欧洲展览,“民族自尊心受到刺激”。但是,当他接触到伯希和时,“当时对伯希和的学问和治学的严谨十分佩服,他看到伯希和聚精会神在敦煌佛窟里工作的照片,认定其是一个真正的学者。伯希和也对他讲,敦煌卷子里面最好的精华都被他带到法国来了,要研究敦煌,还是得到法国来。”于是他接受了王重民的建议,与向达等一起在法国就开始研究敦煌。抗日战争爆发后,几乎是在王子云前后,他们一起回国。后来终身从事敦煌学研究。我们可以从姜亮夫先生的描述中,推测出伯希和其人不仅是一个探险家,而且是一个名副其实的学者,他和斯坦因一样,客观上造就了国际敦煌学的诞生。

1943年,敦煌艺术研究所成立筹备委员会,常书鸿担任筹委会主任,王子云、向达、姜亮夫等皆在筹备委员之列。可见当时他们的影响之大。1944年后常书鸿任第一任所长,这件事情事实上成为王子云先生的一个心结,作为当代中国敦煌考察保护的拓荒者,他是有意于承担更大的责任的,从此他淡出了敦煌的事业,而致力于中国石窟石刻艺术的发掘和整理研究。而常书鸿从此时开始便深入荒漠之地敦煌做出了举世瞩目的贡献,但是当他决定将自己的事业定位在敦煌的时候,他的妻子断然抛下他离开了那个沙窝,一去不返。常书鸿,他将自己的一生献给了敦煌。

时光飞逝,回望20世纪的艺术大师们的探索和贡献,21世纪的敦煌,还需要那么过分的谴责吗?是不是应该努力引导人们的反思,激励人们付诸行动:强国是唯一的选择。

怨恨是弱者和自卑者的作为,中国人,别再哭哭啼啼,受屈喊冤,该是换一种思维模式的时候了。曾一度,在外国人发现敦煌以前,敦煌的石窟居然被作为沙俄散兵的临时居留所,而山西大同的云冈石窟也曾经长期被当地居民作为饲养牲畜的场所。如果有人要拍我,非得说:这样我们愿意。那么我真的就很无语了。

俗语说:高墙上有端立的,篱笆屋里没人来。富人家里的一颗葱也比穷人家里的一棵树值钱。价值观不同所致。邓小平说:落后就要挨打。贫穷必然受气。那是真理。

敦煌,不要再有恨——

(参考《长安学丛书·王子云卷》(王蒙主编)《长安学丛书·何正璜卷》(王蒙主编)《王子云评传》(李挺华著)(李郁,三秦出版社编审,长期从事文物古籍类图书的编辑出版,参与策划并编辑《王子云卷》《何正璜卷》,现任三秦出版社副总编。本文写于2015.6.23,时在敦煌游览归来之后。)