深度阅读

西行万里赴绝域——伊儿汗国中的汉人移民

我国与伊朗的友好关系源远流长,中伊交往可追溯至公元前2世纪。张骞的副使甘英曾到过伊朗,并打通了中国经伊通往罗马的交通线,即古丝绸之路。此后,两国间往来连绵不断。到了宋朝,海上丝绸之路日渐繁荣,许多波斯人经由海路来到中国广州、扬州和泉州等地经商,有的还在那里安家落户。

元朝时期,空前辽阔的国土使得对外贸易得到了空前的发展,东西方的交流变得前所未有的便捷。就在这种情况之下,此时统治波斯地区的蒙古伊儿汗国,也出现了大量汉人移民。这些早期的“伊朗华侨”,见证了两国交往的悠久历史与两国人民互相影响,互相交流的美好佳话。

大将西征

公元1251年,蒙哥被推举为新一任蒙古大汗,是为元宪宗。此时,经过几代人的经营,由成吉思汗开始打造出的蒙古帝国已经变成一架必须不停运转的战争机器,到第四任大汗蒙哥时,这架机器已经变得相当庞大,必须用更多的机器来维持运转。

1252年,蒙哥大汗将机器开动到最大马力,四面出击。“秋七月,命忽必烈征大理,诸王秃儿花,撒立征身毒(印度),怯的不花征没里奚(亦思马因人),旭烈(即旭烈兀)征西域素丹诸国。”

旭烈兀汗与脱古思可敦

作为大汗的六弟,时年33岁的旭烈兀被委以西征重任。蒙哥汗在旭烈兀出征前嘱托他:“从阿姆河两岸到埃及尽头的土地都要遵循成吉思汗的习惯和法令。对于顺从你命令的人要赐予恩惠,对于顽抗的人要让他们遭受屈辱。”蒙哥汗对于弟弟的西征相当慷慨,除了旭烈兀直属的两万先头部队外,在阿塞拜疆一带留守的三万部队也归其调遣,再加上成吉思汗诸子、诸弟、诸侄麾下兵马组成的随征军,旭烈兀手下的大军可能达15万之众——而在这旌旗蔽空的大军之中,最可怕的也许并不是那劲兵如虎,铁马如龙的蒙古铁骑,而是蒙哥特意为旭烈兀组建的一支由汉人组成的炮手、弩手、火焰喷射手千人队。而这支特别部队的统帅,就是郭侃。

(需要指出的是,蒙元时期的“汉人”一词与今天含义不完全相同,波斯语中的“汉人”可等同于契丹,实际指的是原金朝故地上以北方汉族为主体的各民族)

郭侃(1217年-1277年),字仲和,山西汾阳人,蒙古西征将领,曾随旭烈兀带兵攻打至西亚。据《元史·郭侃传》:“壬子(1252),送兵仗至和林,改抄马那颜。从宗王旭烈兀西征。”“抄马”为突厥语弹火、投射之意,抄马那颜即炮手军统领。“抄马那颜”这一称号表明郭侃担任了旭烈兀西征军中火炮部队统帅之职。据《元史》记载,郭侃祖父郭宝玉曾授“抄马都镇抚”,父郭德海曾任“抄马弹压”,因此可知统率火炮部队是其家族世袭的官职,郭侃担任旭烈兀西征军中汉人炮兵部队的统帅,参与了攻打伊朗北部亦思马因派诸堡垒和报达的战争。

蒙古军进攻巴格达

根据《元史》记载,郭侃随军西征,在西亚屡破伊斯兰军队百二十余城、破十字军百八十余城,讨伐了诸多国家,其足迹越过喀什米尔,为其征服之地的人们所畏惧,乃至对手惊呼“东天将军,神人也”。郭侃行军有纪律,常于野外露宿,暴风雨时也不入民舍,军队所至皆兴课农,吏民畏服。在西征结束后,郭侃回到中国,“西域平。侃以捷告至钓鱼山,会宪宗崩,乃还邓,开屯田,立保障”。

在这支千人队的帮助下,蒙古大军如虎添翼,一路势如破竹。1253年,旭烈兀率领主力部队渡过阿姆河,先征服伊朗南部卢尔人,再消灭阿萨辛派,灭亡巴格达的阿拔斯王朝,然后摧毁叙利亚的阿尤布国家;扫荡小亚细亚半岛,击败巴尔干诸国联军,挺进塞浦路斯。

然而,正当旭烈兀准备跨过西奈半岛,进军非洲的前夜,帝国的中心传来消息——蒙哥大汗亲征南宋陷入僵局,最终驾崩于钓鱼城下。

作为前方统帅,大汗的亲弟弟,旭烈兀立即下令班师回国。

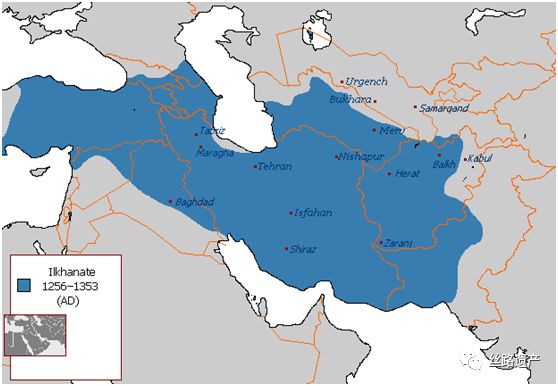

伊儿汗国疆域

蒙古人的铁蹄终究没有踏上非洲,而伴随着蒙哥的死与忽必烈阿里不哥两兄弟的争位,早已貌合神离的大蒙古国也终于分崩离析,虽然忽必烈最终登基称汗建立元朝,但是已经无力辖制“西北诸王”,昔日的统一实体大蒙古国已经不复存在。更有甚者,察合台汗国,钦察汗国,窝阔台汗国甚至长期与元朝为敌,兵连祸结几十年。

所幸,旭烈兀一向与忽必烈亲善。尽管他1256年便已自称“伊儿汗”,但1264年忽必烈刚一胜利,旭烈兀便主动称臣,忽必烈大喜过望,当即正式册封旭烈兀为“伊儿汗”。

“伊儿”是蒙古语,意思大约等于“从属”,“伊儿汗”即“从属的汗”。从中可见旭烈兀的谦恭。在蒙古帝国崩溃的时刻,他的伊儿汗国成了四大汗国中唯一支持元朝的国家,至少在名义上留在了帝国的版图之内。

旭烈兀称汗了,郭侃回国了,但是西征汉军的故事还没有结束。

因为蒙古人在西亚的征战还在继续,这支汉人炮兵部队也在继续发挥着作用,从阿勒颇到毛夕里,从汉地来到伊朗的这一千户汉人炮兵部队,随着蒙古大军辗转各地,后来在伊朗长期留居,这批人就是伊儿汗国肇基之际最大规模的汉人移民。

悬壶济世

汉文、波斯文史料都记载,在伊儿汗国的蒙古宫廷和上层社会有一定数量的汉人医师,这些汉人医师最有可能是跟随西征军来到伊朗的。其中有名可循者即傅野,元人高鸣为《儒门事亲》中统三年(1262)刻本所作序言中说:“贤王以贵介弟,疆理西域十余年。岁己未(1259),相郡槽司常德入勤。燕间之次,从臣万家奴、尚医傅野辈言其雅善医术。王曰:何韬晦之深?从谁汝所学?德以宛丘张子和对。且云:其遗书散落,仅有存者。王喜,命锓木以传。德谨奉教,阅再祀,始秩。”这位傅野,正是屡屡见诸于波斯史料的汉人医生傅孟质,是伊儿汗国宫廷中的高级医官。

《史集》还记载了旭烈兀临终前由汉人医官为其医治的事情:旭烈兀在沐浴后忽然发病,663年4月7日(1265年1月27日)星期六夜间“他服用了汉人医师给开的泻药”这位汉人医师医治旭烈兀的手法,正是《儒门事亲》的作者张子和所创的“攻下派”医法,即以“攻邪”为手段,通过汗、吐、下(泄)的手段促使邪气外出。《史集》记载的这位汉人医师很可能就是傅野。旭烈兀临终前被施用了这种医疗方法,尽管没能挽救他的生命,但反映出蒙古人对中医的认可和对汉人医师的信任。

伊朗的元青花瓷器

旭烈兀之后的伊儿汗廷,一直有汉人医官供职。如第六任伊儿汗合赞汗患眼疾后,按照汉人医师的疗法“在他的贵体上施以两处烧炙”。

此外,伊儿汗国的宰相、史学家、医学界拉施都丁在修建医院时,还专门聘请了“来自中国的高明医生“。他还主持编写了三部医学著作一《中国医学》《中国药学》和《蒙古药学》。遗憾的是,仅有第一部作品以《伊儿汗中国科技珍宝书》之名保存了下来。这部有关中国医学的著作实际上是对金元时期流行于汉地的一部名为《脉诀》的医书的译注。其导言说明它是由汉人学者与波斯学者合作完成的。这位汉人学者名为Siusa,应是“秀才”的音译,而“秀才”是蒙古人对汉人儒生的常用称呼。

由此可见,汉人医生主要在伊儿汗国的宫廷和贵族阶层中活动,他们高明的医术使他们饱受尊重,也将中医的医术传播到了伊朗。

巧夺天工

蒙古人十分重视工匠群体。伊儿汗国中曾有数量庞大的汉人工匠,他们带来了汉地的艺术风格和装饰技术,对伊朗艺术的影响直至今日。

伊儿汗国的蒙古统治集团主要活动于伊朗西北部地区,因此汉人工匠也多生活于此,修建宫殿、庙宇。这一带地区的伊儿汗国遗迹中,有许多来自中国的艺术元素。

夏宫遗址

位于伊朗西阿塞拜疆省的塔赫特-苏莱曼夏宫是伊儿汗时代仅存的宫殿遗址。夏宫废弃了萨珊旧宫址东南面的城门,改在南面的城墙上新开了一扇城门,以形成南北中轴线的格局。这种格局是中国古代都城布局的特点。夏宫内部装饰则表现出更多的汉地风格。考古学家判断,宫殿正厅采用的是中国的多立柱构造,门前的阶梯亦是中国式的直梯,而非伊朗式的折梯。遗址还出土了带有中国风格的龙、凤、狮子、鹿、牡丹母题的装饰陶砖,一些龙的图像酷似汉地建筑构件滴水、勾头上的龙图像,狮子尾巴结髻于后,口里衔着一串球的造型也源出于汉地。遗址内还发掘出了生产釉面陶砖的工坊和窑址,可知这些陶砖很可能是现场制造的。汉地艺术母题在此应用,是波斯工匠与汉人工匠直接交流的结果。无疑,夏宫的建立定有相当数量的汉人工匠参与其中。

此外在苏丹尼耶近郊有一处佛寺遗址,它最引人瞩目的是其山崖岩石上雕刻的一条精美的龙形浮雕。这条龙的身躯在祥云中呈现出协调的卷绕动态,与伊斯兰风格的龙截然不同,俨然是一条“中国龙”。这表明雕刻者对中国风格的龙的图形具有娴熟的认知和雕刻技艺,民间甚至流传此龙为四名中国工匠制造的说法,可以推测此佛教寺院的建造也有汉人工匠参加。

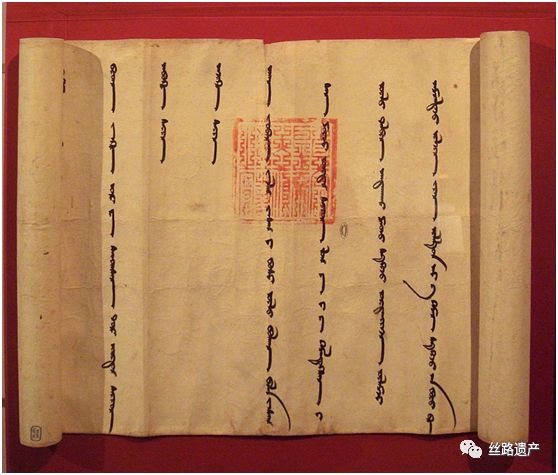

伊儿汗国完者都汗给当时法国国王腓力四世的书信,信上钤用汉字“真命皇帝和顺万夷之宝”的王印,体现了伊儿汗国是元朝藩属,深受中国影响的性质

在定居伊儿汗国的汉人工匠中,影响最为深远的要数汉人画师,他们给伊朗的美术风格留下了深深的烙印。事实上,对中国绘画的赞美一直是波斯人对东方最美好的想象。10世纪波斯大诗人菲尔多西《列王纪》就屡用“中国画廊”来表达美丽辉煌之意。至蒙元时代《心之喜悦》描写哈马丹的马沙鲁地地区风景优美,仍称“如若天堂,美似中国画廊”。

“中国画廊”指的是在伊朗久负盛名的中国美术风格。而蒙古统治者同样深为喜爱中国艺术,使得大量中国画师来到了伊儿汗国。14世纪中叶的会计书籍《幸福之书》留有对汗国中汉人画师的记载。书中有这么一份账目:在泄剌失装修一幢两层的屋子和一栋凉亭,需要:“画师20名,薪金每人30底纳儿,共计600底纳儿;画师学徒20名,薪金每人20底纳儿,共计200底纳儿;汉人画师2名,每人40底纳儿,共计80底纳儿。”这份账目将为建筑绘画的画师分成三个等级,其中汉人画师的数量最少,而待遇最高。由此足以看出汉人画师在伊朗享有的崇高声誉和伊朗民间对于中国绘画风格的追捧。

有趣的是,在伊朗西北还有一个著名的汉人社区,这便是位于乌鲁米耶湖北面的豁夷城。穆斯妥菲·可疾维尼的地理书《心之喜悦》记载当地的居民是皮肤白哲、相貌美丽的汉人人种。据推测,他们可能是旭烈兀晚年在豁夷地区下令修建庙宇时期的汉人工匠后裔。

由此可见,在伊儿汗国生活的汉人工匠群体,给伊朗的建筑风格、建筑技术、手工艺品、绘画技法、审美风格都带去了不小的影响。

伊朗细密画深受中国绘画影响

其他移民

军户、医生与工匠构成了伊儿汗国汉人移民的主体,但除此以外,在伊朗史料中我们还可窥见其他一些汉人群体的活动轨迹。

首先是妃嫔。《史集·旭烈兀汗纪》和《五族谱·旭烈兀汗世系》都记载旭烈兀有两名汉人妃子。一位名叫“那合真额格赤”,是要束木之母;另一位名叫“额出扯额格赤”,是弘吉剌台之母。这两位妃子都是汉人,当是指原金朝统治下的北方汉地居民。旭烈兀的这两位汉人妃子,很可能就是对金朝作战时期获得的金朝女子。

除了妃嫔,还有部分汉人作为“从嫁人”来到了伊儿汗国。当蒙古妇女出嫁时,她从娘家携带一批私属人口来到夫家,这些人就是这位女性的从嫁人。这些从嫁人一般地位较低,世代为使主及其后嗣效力。根据《史集》记载,伊儿汗国合赞汗的乳母莫哈里真就是一个名叫伊升的汉人的妻子,他们夫妻都是跟随合赞汗的母亲忽里塔来到阿鲁浑汗处的。也就是说,莫哈里真和伊升就是忽里塔的从嫁人。

最后,在伊儿汗国的奴仆中我们也能发现汉人的身影。在《拉施特镇捐赠书》中,有一份拉施特镇工作的突厥奴仆和工人的名单,记载了20名突厥仆从的名字,其有4人的名字带有“汉人”的后缀,这表明他们来自汉地。其中有两个人名字的意思分别是“掌酒者”和“厨师”。拉施都丁有一部农学著作《迹象与生命》,其中对于中国菜的口感风味描写十分翔实可信,据推测很可能就是受他仆人中的中国厨师的影响。

这些人的社会地位是很低的。《捐赠书》把他们归在奴仆之列,他们没有薪水,每人每日只能领到3曼的馕作为口粮。他们是在伊儿汗国生活的汉人下层劳动者的缩影。

波斯绘画中的蒙古骑兵

繁衍生息

导致汉人大量移民的直接原因就是蒙古大军的西征,因此汉人移民的活动范围基本也就与蒙古的核心统治区域一致。

伊朗西北的阿塞拜疆省及其毗邻的阿兰和木干草原是13,14世纪伊朗蒙古军队的大本营,也是伊儿汗政权的统治中心。这一地区东临里海,北界高加索山,西与格鲁吉亚接壤,南抵扎格罗斯山脉北麓。其地貌与气候多样,山林、盆地、草原、河流、湖泊遍布期间。尤其是阿塞拜疆省的乌鲁米耶湖周围有许多重要城镇和优良牧场,深受蒙古人喜爱。蔑刺合、贴必力思和孙丹尼牙,先后成为伊儿汗国的都城。而靠近里海的阿兰等地丰茂的草原更是蒙古人的主要牧区和伊儿汗选定长期驻扎的冬营地。可以说,伊朗西北地区是蒙古统治集团的主要活动区域,因此随蒙古西征军迁徙至伊朗的汉人,也在这个地区大量定居、生活。

伊儿汗国的汉人移民一定程度上保持着汉地的饮食习俗。据拉施都丁《迹象与生命》一书记载,木干平原的汉人还在当地制作绿豆粉条:“在汉地人们从绿豆中提取淀粉,制成粉条烹食。在我们这里也有汉人制作这种食物。在木干省的一些地方,人们大量地制作这种食品,在所有种植此豆的地方都有。”

在蒙古人驻扎的阿兰平原古失塔思非地区,水中可常常见到中国的莲花。拉施都丁还详细介绍了汉人食用莲藕、莲子的方法。此外住在豁夷的汉人还在当地种植谷子,谷种从那里传播到了贴必力思。

还有一条材料能有力说明蒙元时代汉地饮食文化存在于伊斯兰地区,14世纪也门编纂的一部六种语言对译辞书《国王词典》中收录了阿拉伯语对“筷子”的解释,说这是吃面条时使用的两根木片。这表明汉地饮食不仅满足汉人移民自身的需要,而且还传播开来,逐渐为广大伊斯兰地区人民所熟知。

伊朗饮食

从旭烈兀西征开始,大批汉人西行万里来到伊朗一带。汉人移民在伊朗生产、生活,将汉地的科学技术、医学药学、艺术风格、饮食风俗等带到伊朗,为波斯文明打上了不可磨灭的汉文化印记。他们的存在见证了中伊友谊的源远流长,也反映出了元朝与伊儿汗国丝绸之路的繁荣往事。