书籍资料库

好书推荐||《走向田野与艺术——关于艺术遗产的对话与反思》

好书推荐

《走向田野与艺术——关于艺术遗产的对话与反思》

<图书信息>

作者:刘小旦

出版社: 山西人民出版社

出版时间:2020年11月

▶ ▶ ▶

书影

<内容简介>

“地上文物看山西,地下文物看陕西”。山西省是中国地上文物最为丰富的文物大省,现存登记在册的各类古建筑达18418处,若论单体建筑,可能达30多万处。地上建筑的丰富不止彰显出独特的观赏价值,更蕴含着深厚的文化意蕴。古村落的民间文化体系、晋商大院的文化追寻、介休陶瓷艺术的艺术解读,这些都有待我们去进一步挖掘和保存。

《走向田野与艺术——关于艺术遗产的对话与反思》就是这样一本扎根于田野的作品。作者“十年磨一剑”,在行走中记录,在调查中思考,最终贡献出他对于艺术遗产问题的思考和解答,展现出作者对于文化遗产“美美与共”的审美期望。

<图书目录>

导言 001

第一部分 土生土长:后沟古村艺术遗产调研

第一章 走进后沟:传统村落的再发现 009

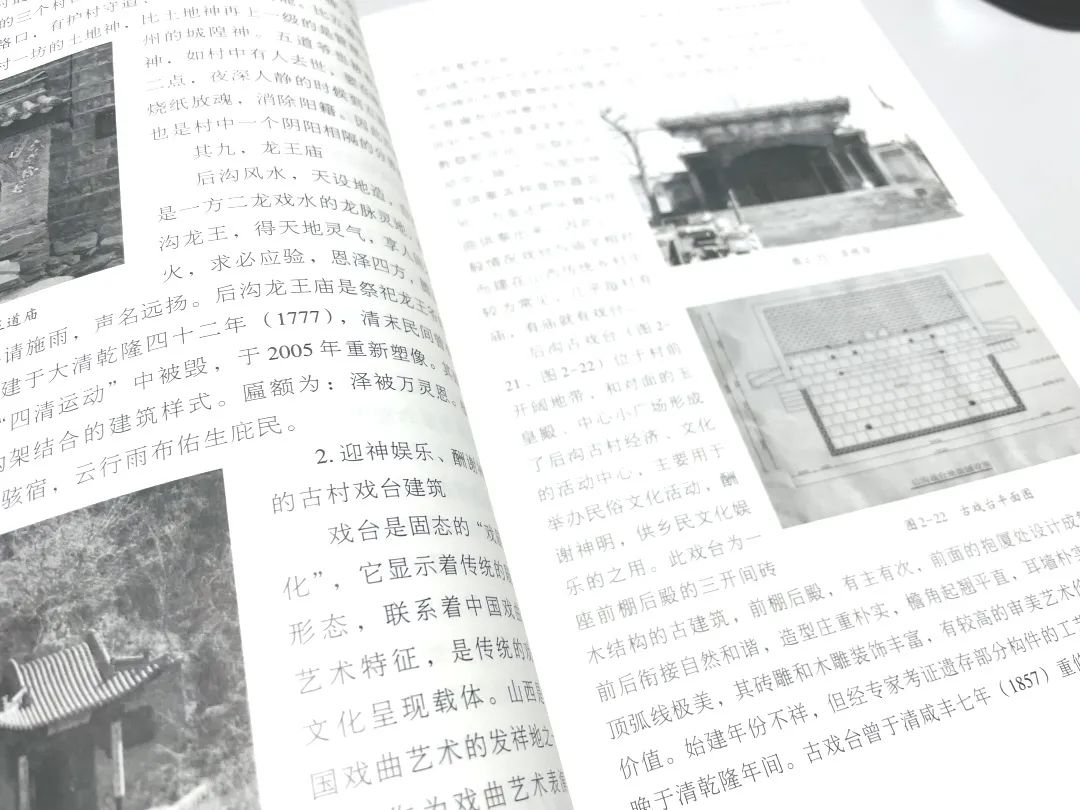

第二章 后沟古村的建筑类型及装饰特色 045

第三章 古村落的保护与利用 081

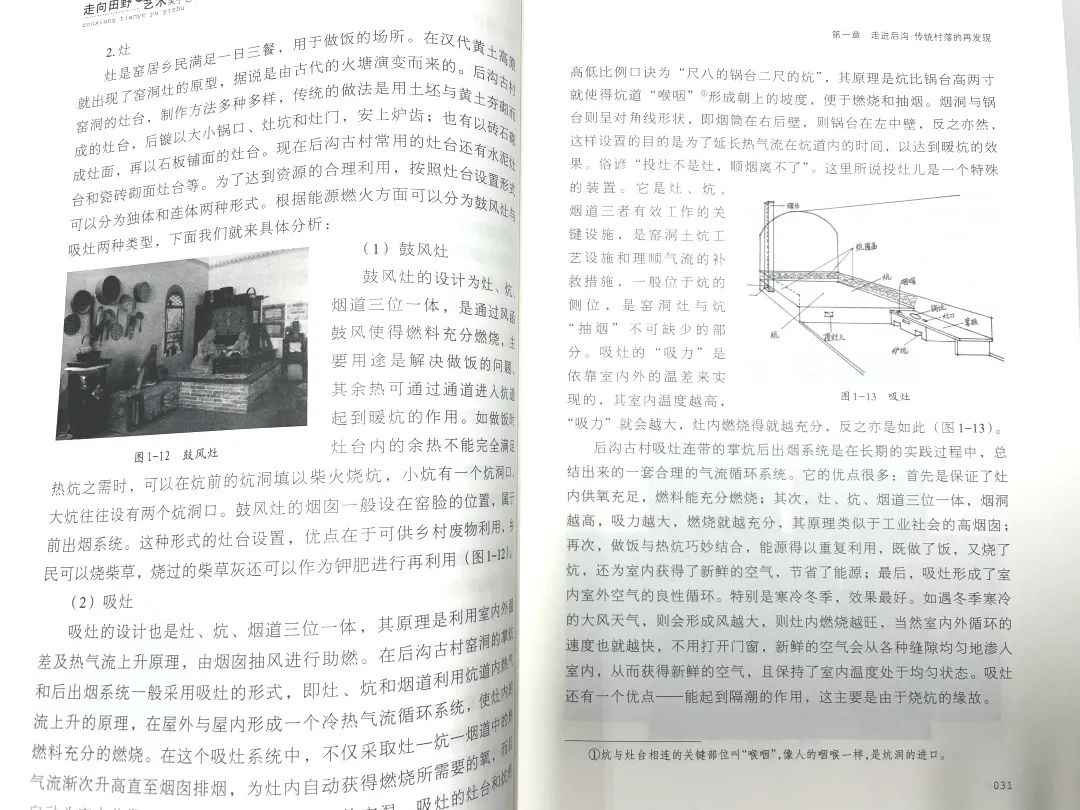

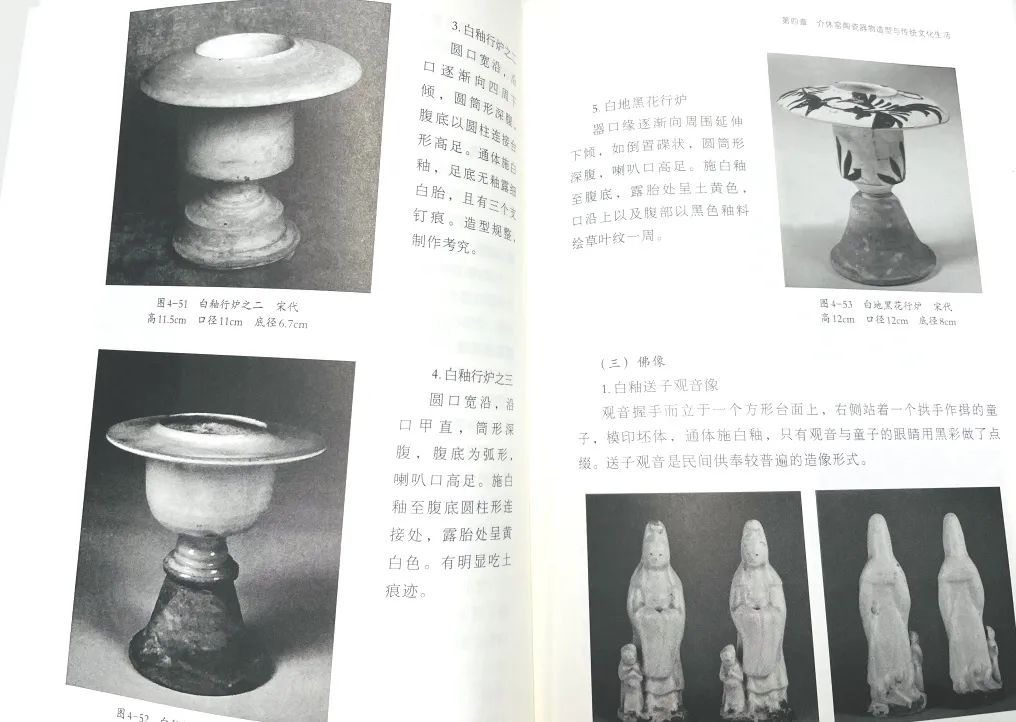

第二部分 千年窑火:介休窑陶瓷艺术遗产解读

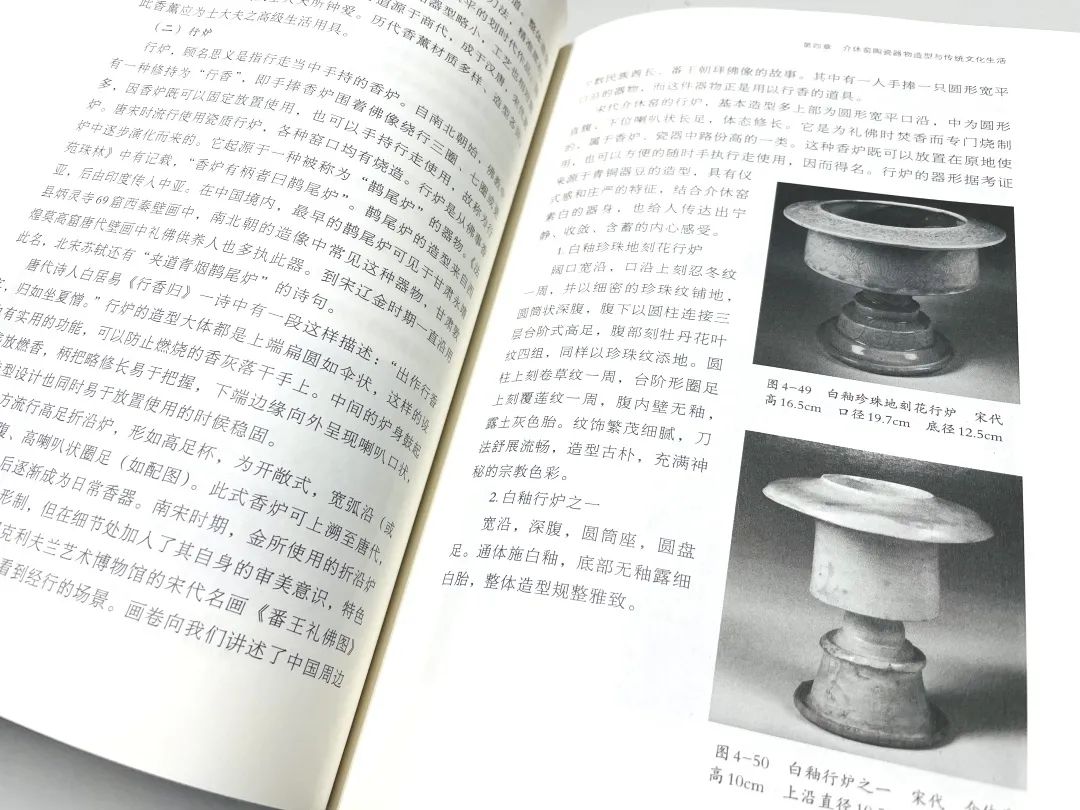

第四章 介休窑陶瓷器物造型与传统文化生活 099

第五章 宋金时期介休窑古陶瓷装饰艺术研究 158

第六章 古陶瓷文化遗产的传承和创新性发展 170

第三部分 美美与共:艺术遗产的当代诠释

第七章 古代绘画与石刻探析 199

第八章 晋商民居建筑文化与艺术学对话 237

第九章 艺术遗产的当代价值与认知 258

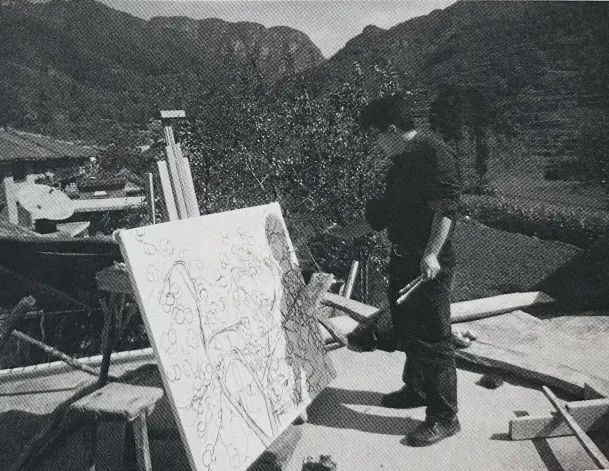

第四部分 吾情吾作:走向田野与艺术

第十章 走向田野与艺术创作 289

后记 369

2010年 作者于山西垣曲历山写生

- -

▶ ▶ ▶

作者与贺云翱教授

(来源:山西人民出版社公众号)

<序>

我是主张学术上行、知合一的,就是说学术总是要落地生根,我们做考古学及文化遗产学的研究更要如此。近日读小旦的书稿《走向田野与艺术-关于艺术遗产的对话与反思》, 我感到小旦也是秉持这一学术理念的。

自我认识小旦以来,就注意到他始终执着于艺术遗产的调查研究,勤恳用工,善思敏学,走走看看,写写画画,日积月累,不觉间已积攒了三十余万字的书稿、百余幅画作。“十年磨一剑”, 古训诚不欺人也。这本书是他十余年来对艺术遗产问题的思考与回答,也是他的学术落地生根后,历经春花秋月后的“果”。有“果”便有“因”, 我想这“因”也正如他这本书的名字——走向田野与艺术。列夫·托尔斯泰说:“艺术是生活的镜子。”艺术来源于生活而高于生活,这个生活包括现实生活和历史生活。生活是艺术的基础,如果一个学者不热爱生活,不深入生活,不去田野间探索与触摸多面现实,不感受艺术遗产的厚重生命,不去持续获得各种地方性和普世性知识,谋求对复杂人性的一种“同情之理解”, 那么他的学术必然是缺乏温度的,是不完善的,也不可能深刻而隽永。

鲁迅先生说,要改造国人的精神世界,首推文艺。借用前贤的话,我们是否可以认为在“首推文艺”的主张下,要着重研究和弘扬艺术遗产呢?

相较于其他文化形态,广义的艺术遗产是人类自古至今所创造并遗留在世间的各类文化杰作,因为我有一个理解:人是按照美的法则而创造她的物象世界的。大者如城市设计、石窟雕造,小者如器物制作,片纸只字。除了物质形态的,还应该包括非物质形态的,我们个人都会参与和接触,甚至有的积淀于遗产之中的故事本身就是我们“自身故事”的一部分,是我们自身内在文化基因的源头,是我们作为“中国人之根脉所在”。

总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》 (2014年10月15日)中说:"当高楼大厦在我国大地上遍地林立时,中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”作为中华民族瑰宝的文化遗产,显然是“中华民族精神的大厦”不可或缺的一部分,是我们“彰显信仰之美、崇高之美,弘扬中国精神、凝聚中国力量”不可遗忘的文化支柱。对于此,在小旦这本书中都有着很好的呈现。

细细翻阅他的这部著作,既有对山西榆次后沟古村民间文化体系的调查研究,也有对保存于晋商大院中的艺术遗产的走访探索。向古者,追溯到“千年窑火”, 如对介休窑陶瓷艺术遗产进行的解读;往后者,则聚焦于“美美与共”, 以当代的学术视角对艺术遗产进行了诠释。其中既有学理之思考,又有“吾情吾作”的真性情流露;既有以文字对遗产的精细雕琢,又有以画笔饱蘸五彩之创作,可谓亦行亦知,亦古亦今,融思想性、学理性和实践性于一体,较全面地展现了小旦的学术旨趣。

古人云:“诗者,非贵乎其文辞,而贵乎其心底也。”贵乎文辞者,多流于表象华丽,而贵乎其心底者,才能脚踏实地,言短意长,让人开卷有益。“取法于上,仅得为中;取法于中,故为其下。”对此,我认为诸法之上,应首推“贵乎其心底”, 好的研究成果,从来都是从扎根于田野、洞察于现实、拷问于历史、内植于心灵而得来的。

小旦邀我作序,自是不敢夸他,因为这样做难免会让人有“王婆卖瓜自卖自夸”的嫌疑,但小旦之走入田野的学术路径、注重民族艺术遗产的学术取向和甘坐“十年冷板凳”之学术品质,“取法于上”“贵乎其心底”之学术追求,确实是我所完全认同和赞赏的。当然,如果小旦再花些时间于古籍文献的检索和书稿的细心打磨,书中所论会更深刻和精致一些。

一本书的好坏唯有读者可以评价之,我在这里哕嗦几句,只是想言明“开卷有益”, 想倡导有更多的同道者投入到艺术遗产的调查、研究和保护传承及创新创造之中,继往而开来,把作品写在广袤的祖国土地上,让艺术扎根于深厚的文化土壤中。

是为序。

贺云翱

南京大学教授 博士生导师

南京大学文化与自然遗产研究所所长

2020年6月15日