深度阅读

你对唐代佛教造像了解吗?

摘要: 唐代观世音菩萨立像,七世纪,石灰岩材质 李渊于618年取代隋朝,建立唐朝,传二十一帝,加上武周,唐朝(618~907)共二百八十九年,是中国历史上最强盛的朝代之一。唐朝国祚长,唐高祖至唐睿宗的初唐时期,国力强盛,有唐太宗的“贞观之治”和唐高宗的“永徽之治”。从初唐向盛唐发展的时期,武

唐代观世音菩萨立像,七世纪,石灰岩材质

李渊于618年取代隋朝,建立唐朝,传二十一帝,加上武周,唐朝(618~907)共二百八十九年,是中国历史上最强盛的朝代之一。唐朝国祚长,唐高祖至唐睿宗的初唐时期,国力强盛,有唐太宗的“贞观之治”和唐高宗的“永徽之治”。从初唐向盛唐发展的时期,武则天夺权称帝,改国号为周,史称“武周之治”(690~705)。唐玄宗时进入盛唐时期,史称“开元盛世”,但是天宝时期的“安史之乱”(755)却是唐朝由盛转衰之关键。唐肃宗至唐文宗的中唐时期,有藩镇割据和宦官专权等内忧外患,导致唐朝混乱、衰退。唐武宗至唐哀帝的晚唐时期,有唐武宗“会昌法难”(845),佛教受到极大的打击,唐末政治腐败,“黄巢之乱”(874)导致国力大衰,最后被梁王朱全忠所灭。

唐代石雕佛坐像,石灰岩材质

唐代石雕菩萨头像,天龙山石窟,砂岩材质

唐代石雕佛坐像,汉白玉材质

唐全盛时,国家统一、经济发展,中外文化交流、相容并蓄,展现大唐王朝的非凡气度与格局、视野,社会充满生机、朝气,建寺造像兴盛、繁荣,佛教艺术朝向自信、成熟的风格发展,使得佛教信仰更为广泛、普及。

唐代石雕观世音菩萨像(局部),七世纪,砂岩材质

唐代石雕佛像,七世纪,汉白玉材质

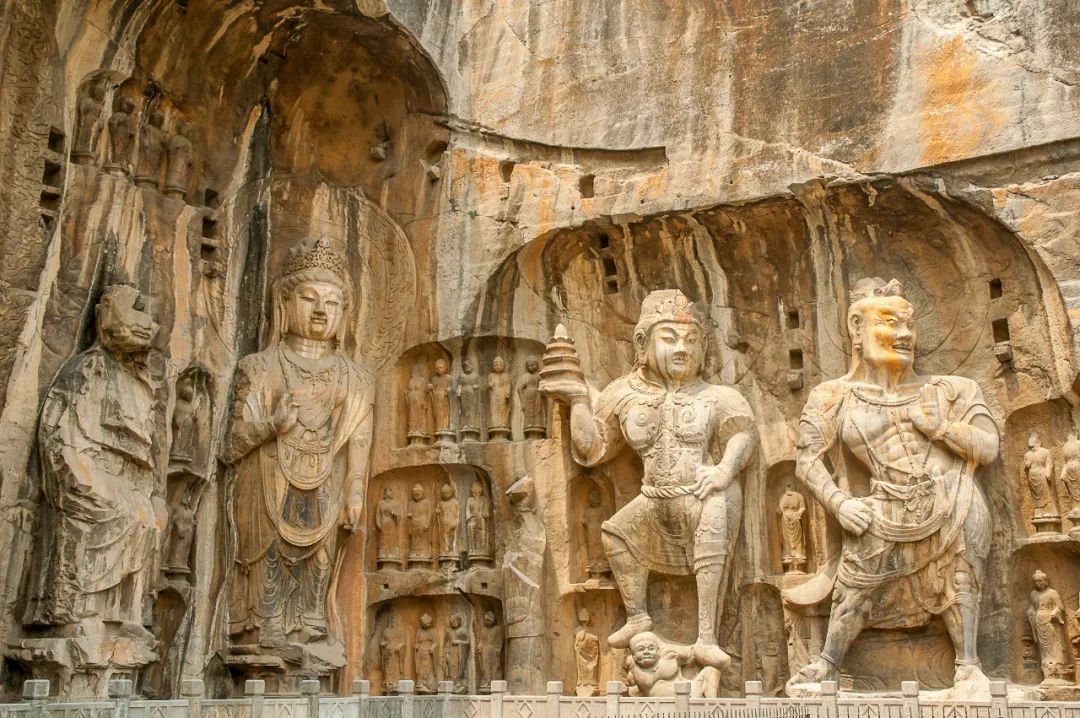

唐朝造像饱满、磅礴大气、丰腴优美,为此时期重要特征。佛像面相丰腴,体态雄浑,袈裟下摆衣褶悬垂于台座前,台座多为束腰式,具理想化的写实表现。菩萨像脸庞圆润,上身袒露,下着罗裙,腰部束带,衣薄透体,身体呈S型,即头、腰、臀,犹如“一波三折”,极富人性化的动感表现。力士像夸张刻划肌肉结构,健壮有力的造型,为勇猛威武、孔武有力的性格化表现。

唐代石佛坐像,上海博物馆藏

唐代石雕佛造像,大理石材质

唐代石雕佛造像,石灰岩材质

观音立像,唐代,砂岩材质

二、娉婷婀娜的菩萨造像 上图这尊观音立像多处残留有敷泥及色彩痕迹,身形丰满矮短,头绾高髻,发丝质感刻划细腻,顶上化佛与手持净瓶为观音菩萨形象重要标志。面相丰满圆润,相貌似世间女子,上身袒露,斜披络腋,肩绕帔帛,天衣环绕至右手后垂于台上。下着贴身羊肠大裙,裙上有朱、青、绿等色彩,紧贴双腿衣纹有“曹衣出水”之遗韵,于腹前束带。戴颈饰、臂钏及腕钏,颈饰中央垂有一团花纹饰。胸部、腹部及臀部,显著雕造的丰盈体态,突显女性化形体,身姿婀娜,略呈S型,富人间气息。赤足立于仰莲台上,下方方形台座有刻字,惜字迹已模糊,无法判读。

石雕观音势至立像

青铜鎏金观世音菩萨立像,唐代

十一面观音菩萨像(残件),唐代,公元七世纪早期,砂岩材质

石雕十一面观音立像,唐代

三、雄健威猛的力士造像 上图这尊唐代石雕力士上身袒露,肌肉隆起,腰束短裙,露出劲健下肢,帔带从双肩悬垂于臂,有“吴带当风”之风范,彰显雄劲威猛之力道。右手托宝塔,左手持金刚杵,身躯硕壮,浑身肌肉突起,符合人体解剖学,夸张的写实手法,将力士的勇猛表现得淋漓尽致。此力士像充满雄强的气势和向外迸发的力量,人体雕刻与造像性格的写实功夫,显现精湛的雕刻技巧。透过力士造像的雄健有力造型、面部表情和全身姿态,展现出大唐蓬勃向上的时代精神。

龙门石窟中的唐代菩萨和力士造像

唐代石雕力士造像

唐代石雕力士浮雕造像

唐代石雕力士浮雕造像

石雕法界人中像,唐代

四、唐代佛教造像中的华严图像

在佛的袈裟上雕刻法界诸相,这种造像称为“法界人中像”。此造像形式和华严信仰有着密切的关系,以艺术的象征手法,创作出以《华严经》为题材的佛教艺术表现。旧译《六十华严·卷第一·世间净眼品第一之一》云:“无尽平等妙法界,悉皆充满如来身。”或新译《八十华严·卷第二·世主妙严品第一之二》云:“佛身普遍诸大会,充满法界无穷尽。”法界人中像的佛身圆摄一切法界图像,即是华严艺术圣境的图像表现。

鎏金铜法界人中像,唐代

佛初成正觉时,开演《大方广佛华严经》,阐扬一真法界无尽圆融之理。“法界人中像”透过丰富的图像,表现华严教主卢舍那佛的佛法内涵。“卢舍那”译作“净满”、“光明遍照”,代表佛的智慧光芒普照十方法界一切众生。经典因翻译之差异,旧译《六十华严》译为“卢舍那”,新译《八十华严》译为“毗卢遮那”。相应于《八十华严·毗卢遮那品》,《六十华严·卢舍那佛品》云:“无量劫海修功德,供养十方一切佛,教化无边众生海,卢舍那佛成正觉。放大光明照十方,诸毛孔出化身云,随众生器而开化,令得方便清净道。佛于往古生死中,调伏一切诸群生,于一念中悉解脱,世雄无量得自在。”融合十法界于一身的“法界人中像”,象征智慧圆满的报身。透过此佛教造像,提醒我们观照起心动念,起善念就与人天四圣相应,起恶念就与三涂恶道相应。一心具足十法界,契悟“一真法界”,九法界皆销归自性,即是“法界人中像”所蕴含的佛法真义。

石雕彩绘佛坐像,唐代,大理石材质

唐代雕塑艺术的成就,如佛、菩萨、力士造像,反映了当时真实生活及现实人间的美好形象,佛教造像走向民族化、世俗化和人性化的艺术形式,展现光华、绚丽的健美风姿,突显典型性及主题性,富人间性和现实性。唐代的佛教雕刻,风格多样、造型优美、技巧纯熟,是中国佛教造像艺术发展的高峰时期。

来源:温州普照寺