深度阅读

肖明华:滇青铜文化与汉文化在云南的传播

一 、滇国、滇王与滇文化

据司马迁《史记·西南夷列传》记载而知, 古滇国位于以滇池为中心的地区, 在滇周围, 北有邛都, 西有嶲、昆明, 东北有劳浸、靡莫, 东有夜郎等方国。滇国虽然始见于西汉文献, 但在西汉之前滇就已存在。依据C14年代测定、出土铜钱和与年代有关的文物确定, 年代较清楚的墓葬有4座, 即晋宁石寨山M6墓、和M13墓、江川李家山M21墓、呈贡天子庙M41墓。以石寨山M6墓出土重器为标准, 在这四座墓葬中, 其它三座墓和滇王墓相同, 也有重器铜鼓、贮贝器、铜枕, 或铜枕、铜伞, 或铜伞、铜俑。这三座墓也有可能是滇王墓, 而其中年代最早的墓是江川李家山M21墓, 这说明可能在春秋中晚期, 即在公元前约6世纪中期, 最迟至战国初期, 滇王国已形成, 并有滇王。

由出土的铜枕、铜伞和持伞俑等重器而知, 在春秋中晚期, 滇王已形成了一套用铜枕和铜伞的丧葬礼仪制度, 可能在生前出行时, 也有这种装饰华丽的铜伞, 丧葬时, 也就使用铜枕和铜伞随葬。战国中晚期, 只使用铜枕, 无铜伞。西汉早期, 铜枕消失, 而使用1俑1伞制度, 中期使用2伞2俑制, 自尝羌以后, 滇王不存在, 这种制度也就消失。在已发掘的滇人墓葬中, 有25座墓有铜枕、铜伞, 或铜枕, 或铜伞、铜俑等随葬。据滇王墓揣测, 这些墓很可能是不同时期的滇王或王后墓[1]。

滇国虽然形成较早, 但引起汉朝的注意和与汉朝有来往是在西汉武帝时期。据《史记·西南夷列传》记载, 汉为寻求通往大夏的道路, 采纳了张骞从西南至身毒达大夏的意见, 派使者出使西南夷而至滇, 滇王尝羌善待汉使者, 并留他们十余年。汉使者回去报告了滇的情况, 才引起汉朝的注意, 特别是汉武帝的注意。

西汉元鼎五年 (公元前112年) , 汉武帝平定了南越, 滇东部依仗南越的夜郎国投降了汉朝, 汉武帝派王然于劝滇王投降入朝, 因有同姓相扶的劳浸、靡莫相助, 滇王不肯投降。西汉元封二年 (公元前109年) , 汉武帝派兵消灭了劳浸、靡莫, 汉兵压境, 滇王才投降。滇王投降后, 西南夷的所有君长都跟随投降, 并请求设置官吏和允许入朝。汉朝在滇设置益州郡, 置24县, 仍封滇王为王, 赐滇王王印, 统领滇邑。这时, 滇是郡县制和滇王地方政权并存, 但这种局面持续不长, 设益州郡不久, 不少地方不断发生反叛。《汉书·武帝纪》载:“ (元封) 六年 (公元前105年) , 益州昆明反, 赫京师亡命从军, 遣拔胡将军郭昌将以击之”。《汉书·西南夷列传》记载, 始元元年 (公元前86年) , 廉头、姑缯民反。始元三年, 姑缯、叶榆复反, 并杀了益州太守, 汉朝派军正王平和大鸿胪田广明平叛, 大破益州, 斩首捕虏五万余人, 获畜产十余万。王莽时期, 三边蛮夷尽反, 杀益州大尹, 王莽遣平蛮将军冯茂发兵击益州。滇王也可能因叛乱而无嗣, 滇国也随之消失, 其后文献中也无滇王的记载。

滇国有多大呢?从发现的滇青铜文化遗存分布看, 滇国的大小与《史记·西南夷列传》记载的大小差不多, 大体相当于今滇池周围的晋宁县、安宁市、西山区、官渡区、呈贡县、嵩明县和抚仙湖、星云湖、阳宗海周围的玉溪市红塔区、江川县、通海县、华宁县、澄江县和宜良县等, 总面积约13200平方公里。从汉武帝元封二年设益州郡始, 置24县, 其范围扩大, 西边已越过了澜沧江, 达今保山、施甸, 北边达金沙江, 南边达越南北部, 东边包括原劳浸、靡莫地区, 大体相当于今天云南省的极大部分地区。

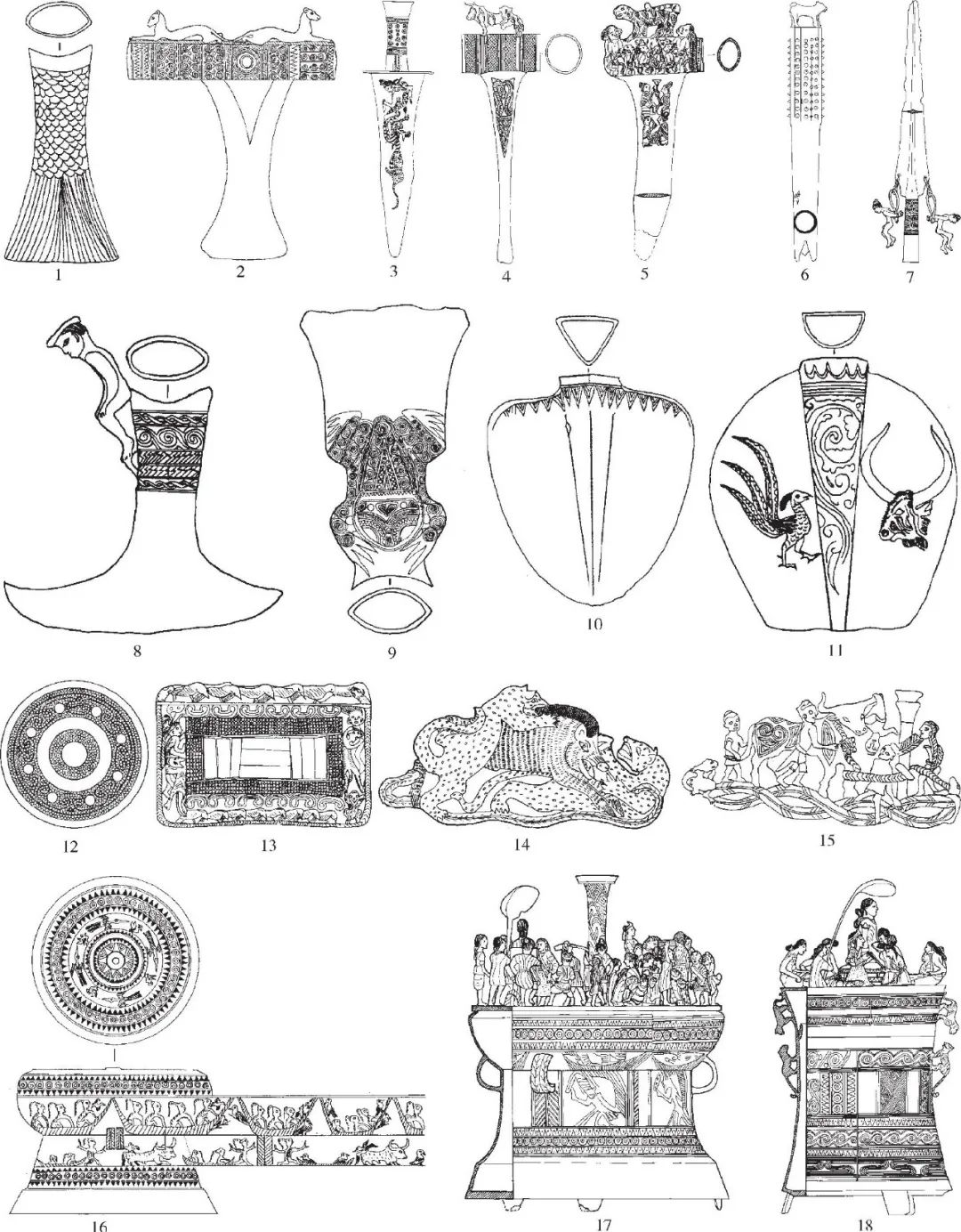

自20世纪50年代后期发掘晋宁石寨山滇青铜文化墓葬以来, 学术界一般把以滇王及贵族墓出土青铜器为代表的青铜文化称为滇青铜文化或滇文化。滇青铜文化的代表性器物可概括为六类 (图一) , 第一类是青铜重器, 以铜枕、铜伞、铜持伞俑、铜鼓、贮贝器为组合特点, 有2座墓还有编钟, 有4座墓还有曲管葫芦笙和直管笙。这类器物器形大, 时代特点突出, 文化信息丰富[2];第二类是青铜生产工具, 以尖刃锄、宽平刃锄、长条形铲、织布工具等为特点[3];第三类是青铜兵器, 以横管銎兵器戈、斧、啄, 竖管銎兵器钺、戚、叉、棒和一字格剑、动物形柄剑、戚、斧等为特点[4];第四类是青铜饰品, 以圆形扣饰、长方形扣饰和自然扣饰为特点[5];第五类是金器, 以各种剑饰、兽形饰、花件和发具为特点;第六是类宝石, 以各类圆扣、环形玉器、绿松石小圆片镶嵌件为特点。了解这些器物, 大体就认识了滇青铜文化。

从滇青铜文化中可略知滇国社会是一个奴隶社会。滇青铜器中还反映了滇人的祭祀、战争、结盟、竞渡、音乐舞蹈、艺术品和宗教崇拜等社会活动[6]。

二、汉文化在云南的传播

研究滇青铜文化后不难发现, 尽管滇青铜文化有其自己的特点, 但也有一些反映中原青铜文化影响的器物。

李学勤先生在研究商青铜器和文化后指出, “青铜器和文字是商文化的两项重要因素”, “夏代后期, 商人在黄河中下游崛起。随着商朝的建立, 商人的文化传布到遥远的四方, 这在中国文化史上是一个重要的环节”[7]。滇青铜文化自产生起, 就受到了商文化的影响。20世纪80年代, 中国科技大学自然科学史研究室的金正耀先生用现代同位素质谱技术对河南安阳殷墟妇好墓出土的青铜器进行了示踪研究, 在测定的14件青铜器中, 于5件青铜器中发现铅同位素比值非常低的异常铅, 这种异常铅与云南滇东北永善金沙厂矿山的异常铅同位素特征一致。20世纪80年代以后, 李晓岑等对此又深入研究, 收集了250处矿山的534个数据, 又测试了150个原始数据, 发现铅同位素比值很低的异常铅在云南还有巧家、昭通、新平、元谋等处, 而以巧家、永善的铅同位素比值最低[8]。美国史密斯博物院E.V.SAREBN也对美国沙可乐美术馆收藏的中国古代青铜器铅同位素比值进行了研究, 也发现比值很低的异常铅在商代青铜器中占有很大的比例, 达几十件, 而在西周青铜器中仅有4件, 在东周青铜器中仅有1件。具有这类低比值的异常铅的铜矿产地只分布在云南的永善、巧家昭通、永平、元谋, 至今在我国其它地区未见。根据这些测定, 试可推测, 这些含比值很低的异常铅青铜器的矿料很可能来自于云南的这些矿山, 也就是说云南是商、周青铜原料的供给地之一。截今为止, 在河南一带的黄河中下游地区都没有发现锡矿, 而今云南个旧的锡矿产量却占全国锡产量的83.65%, 开采也较早, 云南的锡也当随铜一起输入中原。英国著名历史学家汤因比在20世纪70年代也指出:“商代青铜器的构成元素中, 锡的含量较高 (17%) , 距离黄河流域最近的锡、铜产地是马来亚和云南”[9], 商代青铜器中的锡矿质来自于云南。这些科学研究说明, 在商代晚期、西周、东周时期, 云南与中原已有交通贸易, 云南的铜、锡已输入中原, 随着铜、锡的输入, 商周文化对滇青铜文化的影响也是自然的事。

滇青铜器兵器中, 戈是使用普遍而且延续时间较长的一类青铜器, 不论是早期遗存或是晚期遗存均有戈出土。而戈是商周青铜器中的常见青铜器之一, 滇青铜器中的无胡戈与商周的无胡戈相同相似, 说明商周时期, 滇青铜文化就受到了商周文化的影响[10]。滇青铜戈是中国青铜戈的一部份。滇人的管銎斧介于北方长管銎和短管銎斧之间。青铜钺在纹饰上受到中原青铜文化的影响。这说明云南青铜斧钺是中国斧钺一部份。在滇青铜文化的李家山墓地中出土一件刻有“河内工官”铭文的弩机, 据《汉书·地理志》载, 河内郡郡治怀, 即今河南省武陟县, “有工官”。铭文说明这件弩机是由“河内工官”监造, 是由中原传入滇人中。

1.竖銎铜斧 (石寨山M6∶98) 2.横銎铜斧 (石寨山M6∶93) 3.猎虎纹铜剑 (石寨山M13∶172) 4.饰虎噬牛铜啄 (李家山M24∶13A) 5.横銎铜戈 (李家山M57∶181) 6.饰狗铜棒 (李家山M21∶114) 7.饰人铜矛 (李家山M57∶194) 8.饰人铜钺 (石寨山M6∶15) 9.蛙銎铜戚 (石碑村M12∶2) 10.尖刃铜锄 (李家山M3∶59) 11.平刃铜锄 (石寨山M12∶104) 12.镶宝石圆形铜扣饰 (石寨山M15∶17) 13.镶宝石长方形铜扣饰 (羊甫头M113∶267) 14.二豹噬猪铜扣饰 (石寨山M10∶4) 15.剽牛铜扣饰 (李家山M24∶90) 16.船纹铜鼓 (石寨山M1∶1) 17.饰祭祀场面铜贮贝器 (李家山M69∶157) 18.饰纺织场面铜贮贝器 (李家山M69∶139)

滇人崇拜蛇、龙, 这是中原龙观念的表现形式之一。春秋战国时代, 中原的人们对蛇也较崇拜。杨树达在《金石丛考》中记, 左氏传庄公三十年记, 内蛇与外蛇斗于郑南门中, 内蛇死。六年而郑厉公入。又文十六年记, 有蛇自泉宫出, 入于国, 如先君之数。皆以蛇为国君象。并认为古代的“祀”就是祭祀蛇的典礼。《论衡》载:“卫献公太子至灵台, 蛇绕左轮。御者曰:‘太子下拜。吾闻国君之子, 蛇绕车轮左者速得国。’”汉代, 人们崇拜蛇的观念仍不减。《淮南子》中载:“为死事则蛇呜君室。蛇无故斗于君室, 后必争主。小死小不胜, 大死大不胜, 小大皆死皆不立。”《后汉书·五行志》载:“武帝太始四年七月, 赵有蛇从国外入, 与邑中蛇斗孝文庙下, 邑中蛇死, 后二年秋, 有卫国太子事, 事自赵人江充起。”这些记载说明, 中原王公大臣, 崇拜蛇, 并把蛇与王权联系。《管子·形势解》中说:“蛇龙, 水虫之神者也, 乘于水则神立, 失于水则神废。”《楚辞·惜誓》中说:“神龙失水而陆居兮, 为蝼蚁之所载。”滇文物中, 如龙纹编钟, 扣饰中的蛇, 铜鼓中的船纹, 都表现了龙, 即水神的观念, 从龙的意义上讲, 这是龙文化, 或龙观念的一种表现形式, 在龙的认同意识上可见滇人精神与汉文化之精神的一致性。在崇拜龙的观念上, 滇人与龙已纠结在一起。在今天云南各民族中所见的彝族、白族的舞龙, 傣族的赛龙舟, 苗族、纳西族、崩龙族、布衣族的招龙和祭龙等, 都交织着龙的情结, 这是历史发展的连续性, 也是中华民族的深层意识中的同一性, 民族文化的遗传基因[11]。

滇青铜技术属于中原青铜技术系统。一般认为成书于战国的《周礼·考工记》载:“金有六齐, 六分其金而锡居其一, 谓之钟鼎之齐;五分其金而锡居其一, 谓之斧斤之齐;四分其金而锡居其一, 谓之戈戟之齐;三分其金而锡居其一, 谓之大刃之齐;五分其金而锡居其二, 谓之削杀矢之齐;金锡半, 谓之鉴燧之齐”。考古也证明, 中原冶金配方在商代已处于成熟阶段, 已具备文献所载的六齐配方比例。滇王及贵族墓出土的青铜兵器的锡含量一般在12~16%, 只有少数低于10%, 含铅量一般很低, 只有少数较高。铜剑的金属成份与中原的戈、戟的成份相近, 铜剑的锡含量为20.07%, 有较高的硬度。铜鼓金属成份与中原的钟鼎相近, 铜鼓的锡含量为15.07%。滇王及贵族墓出土的青铜器化学成份说明, 滇人的青铜合金成份在战国西汉早期已处于成熟阶段, 配方已很稳定[12], 与中原“六齐”合金规范的青铜器相近。

中原青铜器开始于单范铸造[13], 继而是合范铸造, 进而发明了型心技术铸造, 多块范铸技术和失蜡法铸造。滇王墓及贵族墓出土青铜器中, 既有单范铸器物, 也有合范铸造器物、型心铸造器物, 多块范铸器物, 还有失蜡法铸造器物。说明滇青铜技术发展规律与中原青铜器技术发展规律相同, 滇人青铜器铸造也属于中原系统。

中原青铜铸造材质经历了石材范、泥材范到蜡材范的发展过程。滇王及贵族墓出土青铜器和同类文化遗存出土的范, 如石范和有銎器物、铜鼓和各种扣饰、雕像等, 说明滇青铜器铸造也经历了石材范、泥材范和蜡材范铸造的发展过程, 这些铸造材质及发展过程也在中原范围内, 有的并略晚于中原发展阶段。

中原青铜器早在商周时期就发明了错和贴嵌工艺。滇王及贵族墓出土的许多扣饰, 是使用贴嵌技术制作, 到了西汉初中期, 滇人的这种技艺达到了技高艺博的水平, 与中原的嵌错技术相比, 虽使用时间晚于中原, 成熟年代也晚, 但有明显的继承性, 表现的形式和内容更加丰富多彩, 所嵌材料不仅是绿松石, 而且有玛瑙、玉等, 并利用所嵌物的自然色彩与被嵌物的色彩形成鲜明的对比差, 构成造型美观、色彩艳丽的艺术品, 这类加工技术也体现了与中原青铜器的相同性。

中原地区的鎏金技术萌芽于战国时期, 成熟于两汉时期。滇王及贵族墓出土的许多鎏金器物, 这些器物反映了战国秦汉时期, 滇青铜鎏金器技术已处于成熟阶段。滇青铜鎏金技术的成熟时期与中原相同, 可能是受中原的影响。

青铜时代, 滇墓葬中多为竖穴土坑墓, 有的有腰坑和二层台, 用棺椁作葬具, 并且加髹漆, 有的墓用大量漆器随葬, 有的墓用珠襦玉衣俭尸。这些习俗与同时期的中原墓葬相似, 这是受中原葬俗影响的结果。

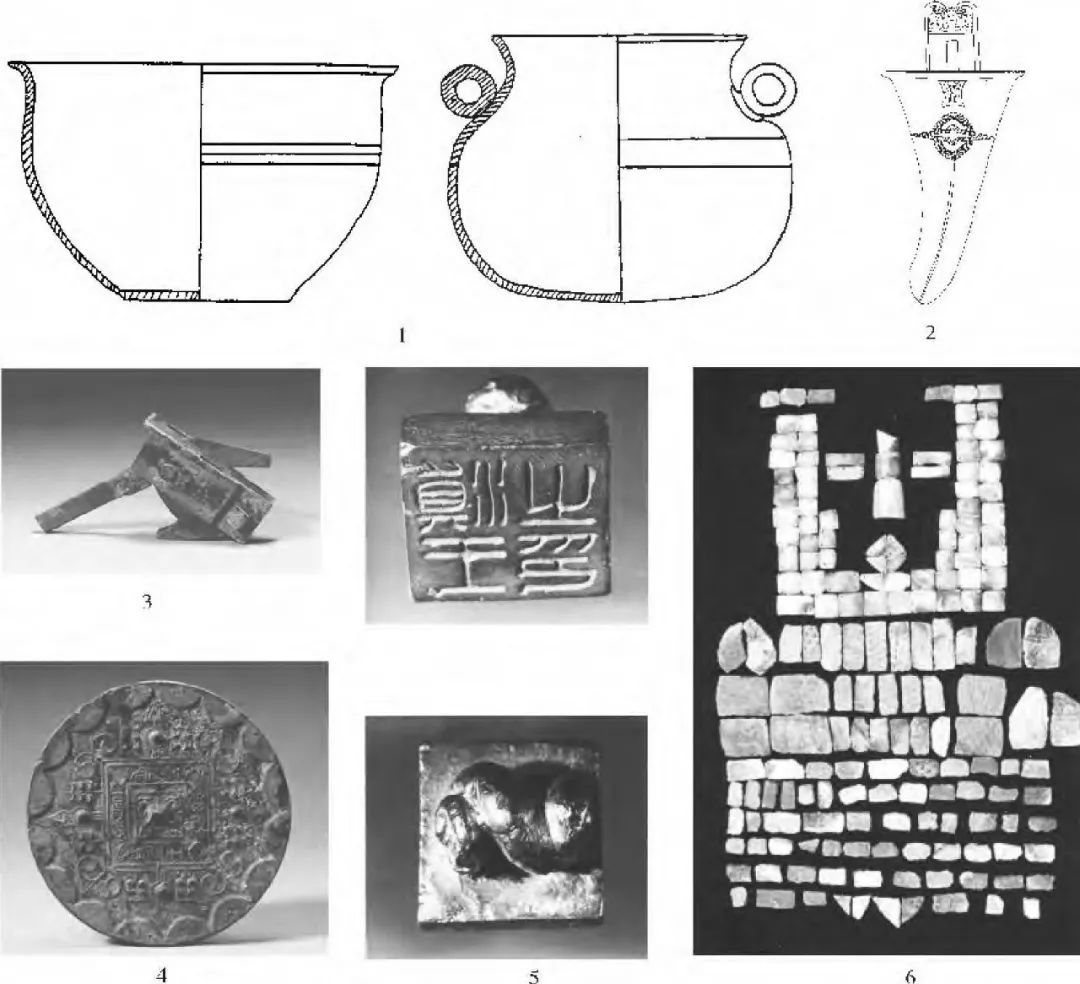

西汉元封二年 (公元前109) , 滇王降汉, 汉赐滇王王印, 复长其民, 并在滇设益州郡, 置24县。从此, 云南大部地区纳入中央郡县制的管辖之下, 成为汉朝的重要行政区之一, 滇与汉朝的政治关系加强, 汉文化对滇文化的影响也更加强烈。石寨山滇王墓出土了两件反映滇王刻意追求汉制的器物, 一件是汉朝所赐蛇纽滇王金印, 一件是未完成的玉衣片。滇王死后, 用印和玉衣随葬。玉衣的制法与河北满城中山靖王刘胜夫妇墓和山东临沂刘疵墓出土的玉衣制法相似。用玉衣随葬是汉朝王侯高级葬礼, 滇王也能享用此种葬礼, 表现了滇王在汉朝中的地位, 也表现了滇王对汉制的刻意追求, 这当是汉文化影响的结果。

1.铜釜甑 (李家山M27∶5、27) 2.人纹方内戈 (石寨山M12∶21A) 3.铜弩机 (李家山M3∶61) 4.铜镜 (石寨山M1∶76) 5.“滇王之印”金印6.玉衣片 (石寨山M6)

自从云南纳入汉朝中央集权制的管辖下, 到云南任职的官吏、卫戌将士等, 也带来了汉文化。这些人来到云南后, 把中原的文化及观念带入云南, 给滇人以影响。出土的生活用具中的汉式器物 (图二) , 如汉昭明铜镜、日光铜镜、百乳铜镜、草叶纹镜等, 钱币中的半两钱、五铢钱、大泉五十, 均是直接由中原传入。尊、洗、鐎斗、耳杯、漆案、带钩和马具等, 均是中原的仿制品或输入品。这些生活用具的使用反映了滇人生活方式的变化。除“滇王之印”外, 还出“胜西”印、“王羊”印、“王光”印、“李德”印、“黄义”印等汉文私印。官印是汉朝中央颁发的印, 私印则很可能是滇人自已制作的印。这些玺印说明这些印的所有者已经认识印文、印的用途和意义, 并使用它, 这是汉文字在滇传播和发展的最早实物。

滇青铜文化的起源和发展研究证明, 滇青铜文化是在本地新石器文化的基础上, 不断吸收中原青铜文化的因素而发展起来的青铜文化, 特别是在汉赐滇王王印, 设置益州郡后, 滇青铜文化大量接受了汉文化, 并最后融于汉文化中。滇青铜文化的起源与发展还说明, 云南在很早的时候, 就与内地有着亲密的文化联系和人员往来, 自汉武帝元封二年 (公元前109年) 在滇设置益州郡始, 云南正式成为汉朝国家版图中的一部份。青铜时代, 云南各族人民为开发祖国的边疆做出了自己的贡献。今天, 居住在云南的各族人民也仍将在开发祖国的西南边疆中贡献自己的聪明和才智。

参考文献

[1][2]参见肖明华:《论滇文化的青铜贮贝器》, 《考古》2004年1期。Xiao Minghua:Bronze Cowry-con-tainers of the Dian Culture, CHINESE ARCHAEOLOGY, VOLUME6, 2006, 169-173p。

[3]肖明华《青铜时代滇人的生产工具》, 《农业考古》2002年1期。

[4]肖明华《考古出土的滇人管銎兵器》, 《四川文物》2004年1期。

[5] 肖明华《青铜时代滇人的青铜扣饰》, 《考古学报》1999年4期。

[6]参见肖明华:《青铜时代滇人的宗教》, 载安田喜宪主编《神话祭祀与长江文明》, 文物出版社2002年3月。

[7]李学勤:《谈青铜器与商文化的传布》, 《新出青铜器研究》27页, 文物出版社1990年版。

[8] 参见李晓岑等著:《中国铅铜位数》, 云南科技出版社2000年5月。

[9]阿·汤因比:《人类与大地母亲》, 上海人民出版社1992年。

[10] 参见范勇:《试论我国西南地区的青铜斧钺》, 《考古学报》1989年2期

[11]参见黄兴成:《从各民族神话看中华民族的文化认同意识》, 《云南民族学院学报》1994年1期。

[12] 参见王大道:《滇池区域的青铜文化》, 《云南青铜器论丛》, 文物出版社1981年。

[13]参见北京钢铁学院冶金史组:《中国早期铜器的初步研究》, 《考古学报》1981年3期。

原载于《四川文物》2008年第4期。