深度阅读

青铜文化中的牛

图一 商 牛尊

河南安阳殷墟出土

牛是古人肉食的主要来源之一,同时,牛也是工具和用具,能拉车载货,驮运物品,它的皮毛制成衣服,骨头被做成了工具,与人的关系极为密切。牛是人类最早驯养的动物之一。从已发掘的考古资料获知,现代的家养黄牛起源于距今一万年左右的西亚地区的野牛,中国境内最早的黄牛出现于五千多年前的甘肃地区。新石器时代中晚期,家养黄牛自黄河上游地区逐渐向中、下游传播,全国发掘的新石器时代文化遗址中,普遍有牛的骨骸发现,牛在当时是财富的象征,许多墓地都有牛头随葬的习俗。如甘肃齐家文化遗址与松辽平原西部的大安、双辽等地的文化遗址中发现了大量牛骨,证明距今四千年左右,在北方普遍饲养黄牛、牦牛。浙江余姚河姆渡文化遗址、良渚文化遗址都发现了水牛骨,说明此时中国南方已经开始饲养水牛。至商代,各遗址中发现了难以计数的动物骨骼,以牛骨最多。殷墟墓葬中,常常会在墓中放置整条牛腿。

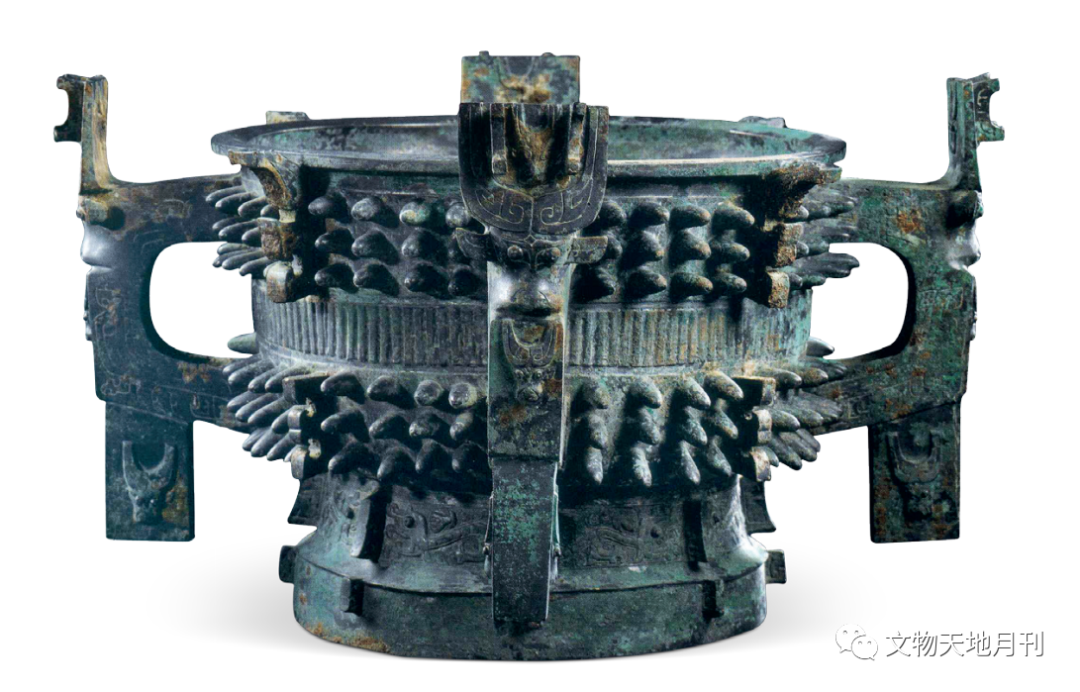

图二 商 牛觥湖南衡阳包家台子出土

自新石器时代晚期开始,牛就成为了社会文化仪式中不可缺失的道具,被大量使用于宗教祭祀场合。殷周时期,祭祀是国家大事,正如《左传》成公十三年所记“国之大事,在祀与戎”。在祭祀中用牲,以牛为首,当时“诸侯之祭, 牲牛,曰太牢;大夫之祭,牲羊,曰少牢。士之祭,牲特豕,曰馈食”。牛作为祭祀天地山川、社稷鬼神的牺牲,牛、羊、豕三牲齐备即所谓“太牢”,而使用太牢已是最高等级的礼仪。牛如此常见于古时的礼器当中,表明了这一动物在传统文化中占有的崇高地位。甲骨卜辞记载:商王祭祀用牛,少则一头,多则上千头。殷墟时期,用牛祭祀的情形可谓“多如牛毛”。有学者不完全统计,甲骨卜辞中共有97次牛祭,共用牛多达9374头以上。在殷墟的宫殿及王陵内,存在大量用牛祭祀的现象,祭祀用牛不仅数量大,而且不同的祭祀会用不同颜色、不同性别的牛。甚至在殷墟铸铜作坊内,发现许多黄牛祭祀现象,目的是保障铜礼器铸造顺利。在殷墟最大的铸铜作坊——孝民屯铸铜作坊内,不仅有单独殉一头整牛的祭祀坑,有些祭祀坑中还放置大量牛的下颌骨,牙齿全部被拔除。另有一个祭祀坑中出土牛齿3700多枚。西周以后用牛祭祀的风气仍很盛行,1976年在陕西扶风云塘西周遗址的第21号灰坑出土的8000多斤骨块中, 就包含了1036头牛的骨片。

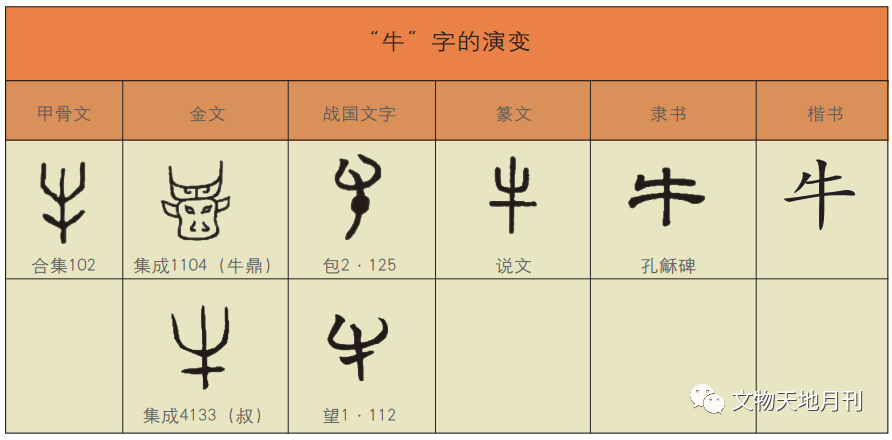

当时人们饲养牛的数量巨大,非常熟悉牛,并抓住牛的特征创造了“牛”字。甲骨文中“牛”的多种字形的共同特点便是对牛角进行突出表现。在以牛为主题的青铜重器中,我们也可以看到,牛坚实的双角可谓是必不可少的刻画要素。

商周时期,牛的形象大量出现在青铜礼器中,充分展现出人们对牛的崇拜和重视。考古发掘出土的青铜礼器中,直接以牛作为造型的器物不多,目前商代仅见2件。一件是殷墟花园庄东地M54出土的牛尊,通长40、带盖高22.5、腰围52.5厘米,重7.1千克(图一)。整体呈体态健壮的牛形,头前伸,嘴微张,面额下凹,臣字形眼,眼球凸出,两耳外展,双角向后弯卷。背微下凹,上有一长方形盖,盖中部有半环形小纽,盖与器身为子母口扣合。牛腹丰肥,腹下有四条粗短的腿,牛蹄后部有凸起的小趾。臀部浑圆,短尾下垂,尾端呈纺锤形。这件牛尊纹饰繁缛、精美。牛眼两侧各饰一小虎纹,卷云纹角,长身拱背,尾端上翘,腹下有双足,足端有利爪,体饰鳞状纹。牛下颌两侧各饰一鱼纹。耳下饰小鸟纹,小鸟头向牛背,勾喙,圆眼,长尾下垂,尾端分叉。牛双角饰节状纹。颈两侧饰夔纹,夔口向下作倒立状,张口,卷鼻,圆角方形眼,瓶形角。牛颈上部饰饕餮纹,饕餮为圆角方形眼, 张口露齿, 粗鼻梁,双角上竖。腹部两侧饰虎纹,虎头向下,对着前腿, 张口露齿,嘴角上翘,圆角方形大眼,卷云纹角。虎躯体较长,尾顺臀部下垂,尾尖向外弯卷。虎前足在牛腹中部,后足在牛后腿上部,足端有四利爪。虎身及双腿饰双线节状纹,尾饰鳞状纹。在虎背上部有一条夔纹,躯体较长,一足,尾部上卷。虎前后腿之间有两条短体夔纹,口对着虎足。牛尾左右两侧各饰一S形直立夔纹。牛臀部及四足还有夔纹,但因锈蚀已模糊不清。尊上所有的主纹均以细密的云雷纹衬地。尊盖上纽两侧各有一夔纹,左右对称,卷云纹角,圆角长方形眼,直身,尾部弯折,尾端内卷。盖纽顶部饰菱形纹,纽足两端饰饕餮纹。这件牛尊装饰动物纹种类多,有虎、鸟、鱼、饕餮、夔龙,数量也多,其中虎4个(2大、2小)、鸟2个、鱼2个、饕餮4个、夔14个以上 。

图三 西周 牛尊陕西岐山出土

1977年湖南衡阳包家台子出土一件牛形觥,原报告称为“牺尊”(图二),长19.8、高14厘米。昂首,双角扁平弯曲,角下有耳,双眼凸出,腹部浑圆,四足分立,蹄足矮而粗壮,垂尾。牛觥以头、背为盖,颈为器之流;盖顶一立虎为纽,虎头前探,虎尾平直,尾端微翘,盖后背突起一棱。器身通体装饰,以云雷纹为地纹,以凤鸟纹、夔龙纹、兽面纹等为主纹。牛尊两侧腹部各施一长尾凤鸟纹,前后自牛觥前胛至臀尾部,上下自觥口沿至牛觥前后腿上部;凤鸟昂首挺立,凤眼又圆又大,炯炯有神,喙呈直角下折,头羽向后飞扬,凤尾向上弯曲;牛腹中部施一卷曲龙纹,巧妙地填补了凤鸟头尾间的空白。牛颈下前胸中施竖棱,两侧施对称夔纹,下端为兽面纹。牛尾椎部施一浮雕牛头状兽面纹,尾中段施窃曲纹,下端饰羽状纹。盖顶背部为兽面鱼身主纹,鱼尾直抵牛首,两边辅以云雷纹。牛觥翠绿如玉,造型敦实凝重,制作极为精细,盖、身相连的曲线自然流畅;通体装饰,纹饰精美,构思严谨,布局有序,主纹与地纹相互映衬,繁缛而不杂乱。

陕西历史博物馆藏西周青铜牛尊,1967年出土于陕西省岐山县,通长38、通高24厘米(图三)。牛作伫立状,头向前平伸,两角呈圆弧状方扁形,双眼圆睁,张耳抱角,生动传神。最奇妙的是,牛的各部位均被派上了实际用途。牛躯体中空,以盛放酒水;牛舌作流,牛尾卷成半环状作柄,挺直的四足成为器足,背上开方口以注酒。方口上置盖,盖面上铸虎纽。虎昂首竖耳,双目圆睁,嘴巴大张,利齿外呲,扬尾躬身,四腿发达有力,体微后缩似作扑攫状,表现了猛虎扑击前的紧张瞬间。器与盖以环纽相连,提纽揭开盖子,便能注酒于器腹中;倒酒时只要提起后腿,前腿着地,使上昂的牛头前倾,酒水就能从牛舌上汩汩流出。

图四 西周 牛纹方座簋陕西宝鸡出土

牛尊通体及牛腹部两侧、臀部都装饰着图案各异的窃曲纹。窃曲纹由中央的兽目与四周婉转流畅的圆弧状线条组成,呈方形。窃曲纹一般装饰在器物的口沿、颈部、圈足处,像牛尊这样将之作为主体纹饰装饰器物腹部的较少见。窃曲纹虽然是由早期的饕餮纹分解演变来的,但已看不出多少饕餮纹的样子了。窃曲纹曲中有直、造型灵动,将其铸造于器身上,显得稳重厚实,无丝毫轻浮之感。

牛尊方扁形的牛角上刻有表示角节的阴线,眉额以阴线刻饰菱形纹,圆雕的虎纽身上也有阴刻短线以表现虎的花纹。器盖的两侧装饰着夔龙纹,夔龙嘴巴大张,回头后望,身体修长而斜直。整体构图疏朗,线条粗放,与商末周初青铜器上神秘怪诞的装饰风格截然不同,不仅流畅华美,而且还给人一种容易理解的亲切感,反映出到西周中期,人们在审美情趣上已经有所变化。

在商周时期的陪葬品中还有玉牛、石牛、陶牛等,如侯家庄1500号大墓出土的2件石牛、妇好墓出土的“司辛”石牛。在殷墟考古发掘出土的青铜礼器中,牛尊的造型为首见。牛头装饰或纹饰也常见于商代青铜器上,如1961年郑州人民公园出土的兽面纹牛首尊和1982年郑州向阳回族食品厂出土的兽面纹牛首尊。此两件尊均为圆形尊,牛头均装饰在尊的肩部,浮雕或高浮雕出凸起的牛首。此外,郑州商城属于二里岗上层一期的遗址中发现有4件青铜尊,在铜尊的肩部均有凸起的牛首;殷墟出土的铜、尊的肩、腹部常见立体兽头,不少作牛头形。这些牛头纹饰,从牛角的特征看均属水牛。

图五 西周 牛纹罍四川博物院藏

宝鸡石鼓山、纸坊头、戴家湾各出土1件四牛纹方座簋,器形、纹饰极为相似,簋身四周分置4组牛首环耳,耳下有长方形垂珥,两耳之间设置扉棱,在环耳和扉棱上共装饰牛首图案28组(图四)。事实上不仅在中原,牛形元素在古巴蜀青铜文化中也很盛行,在四川博物院的青铜馆内,有一件独特的巴蜀青铜器杰作——牛纹铜罍(图五)。其盖盘上铸有两两相向的四头跪牛,直口,方唇,高颈,圆腹,下部内收,圈足,颈肩及圈足上各饰弦纹二周。罍双耳为圆雕牛头形,而牛身一分为二饰于肩两侧,两牛尾之间再饰一牛头,腹下另饰一小牛头形耳。所有的牛纹都采用写实的圆雕或高浮雕塑造。值得一提的是,牛纹罍上所饰之牛,都有一对弯曲的牛角,应是耕田所用的水牛形象。

青铜器上除了牛首装饰外,一些青铜器上还饰有牛形纹饰,这种纹饰主要饰于器物的主要位置,以牛头突出在青铜器表面,可以称之为牛头形兽面纹,是青铜器纹饰兽面纹的一种类型,如安阳侯家庄西北岗大墓侯家庄HPKM1004出土的铜牛方鼎(图六)。

图六 商 牛方鼎河南安阳侯家庄出土

春秋时代,牛始用于耕田,根据《国语·晋语》所记,“将耕于齐,宗庙之牺,为畎亩之勤”,意思是将宗庙里作为牺牲祭品的牛,用于田间耕作上。1923年在山西省浑源县李峪村发掘的战国墓葬出土的青铜器中有一件牛尊,牛鼻有牛环,学者们由此认为,这表明中国至迟在春秋时期牛已被用来从事耕作了。战国时,用牛耕田在秦国已很普遍。汉赵过推广牛耕,牛耕逐渐普及全国。

春秋时期的铜器上时常装饰牛,河南郑公大墓出土、现藏于台北历史博物馆的春秋晚期周牢鼎,腹部装饰一牛首;用于兵器的装饰的有河南鹤壁辛村卫国墓地出土的一件钩戟,其上饰有牛首正面像;赵卿墓出土的盖鼎,盖上有三个卧牛形纽,这在当时的铜器上非常普遍。安徽寿县丘家花园出土战国错金银卧牛镇,造型生动,制作精美。

图七 战国 虎噬牛金牌饰内蒙古阿鲁柴登出土

北方少数民族文物以牛为装饰主题也很多见,在带扣上塑造了各种姿态的牛。内蒙古阿鲁柴登出土匈奴金饰牌,以俯瞰构图,刻画出四只小老虎由两侧撕咬一牛,那牛微昂着带有一双弯角的头,依然卧在那里,顽强地忍受着剧疼,它那稳定巨大的躯体和两侧歪屈扭摆的小老虎,形成鲜明对比,是显示出稳定与慌乱、顽强和凶残等矛盾交织在一起的艺术品,在草原文化传统的斗兽题材作品中别树一帜(图七)。

图八 战国 五牛铜线盒云南江川李家山出土

图九 西汉 八牛贮贝器上海博物馆藏

至于西南地区云南晋宁石寨山古滇族墓地出土的青铜艺术品中, 更不乏有关牛体造型的佳作,不仅在扣饰上有人牛相搏的纹饰,还有贮贝器、铜枕等器物上铸造的圆雕的牛。五牛铜线盒(图八),器盖饰蛇纹及竹节纹,顶端正中饰一大牛,周围有四小牛;虎噬牛铜枕,枕的两头各雕铸一牛,牛静立状,恬静、可爱;八牛贮贝器(图九),器盖上雕铸呈逆时针方向排列的公牛8头,牛角长而弯,显得膘肥体壮。最引人注目的是现藏于云南省博物馆的牛虎铜案(图一〇),出土于云南江川李家山24号墓,高43、长76厘米。此铜案为古滇战国时期青铜铸成的案祭礼器。其造型由二牛一虎巧妙组合而成。以一头体壮的大牛为主体,牛四脚为案足,呈反弓的牛背作椭圆形的案盘面,一只猛虎扑于牛尾,四爪紧蹬于牛身上咬住牛尾,虎视眈眈于案盘面。大牛腹下立一条悠然自得的小牛,首尾稍露出大牛腹外。牛虎铜案中的大牛颈肌丰硕,两巨角前伸,给人以重心前移和摇摇欲坠之感,但其尾端的老虎后仰,其后坠力使案身恢复了平衡。大牛腹下横置的小牛,既生动鲜活表现了母牛对小牛的庇护,又增强了案身的稳定感。

图一〇 战国 牛虎铜案云南省博物馆藏

汉代铜灯也有做成牛的形象的。河南南阳出土的汉代铜牛灯,呈正面卧姿的黄牛形象。南京博物院藏东汉错银铜牛灯,1980年出土于江苏邗江县甘泉2号东汉墓,通高46.2厘米,牛身长36.4厘米(图一一)。铜牛灯由灯座、灯盏、烟管三部分组装而成,三部分均可拆卸,使用和擦洗很方便。灯座是一俯首站立、双角上耸、四足矮而敦实、尾卷曲向上、雄浑壮硕的黄牛。牛腹中空,背负圆形灯盘,灯盘一侧设置扁平把手,便于转动灯盘,盘上饰两片可以灵活转动的灯罩,其中一片刻镂空菱形斜方格形纹,起到散热、挡风和调光的作用。灯罩上紧扣穹顶形罩盖,盖顶之上均匀弯曲的烟管与牛头顶上方凸出的短管紧密套接。当灯火点燃时,所产生的烟尘通过烟管导入灯座腹腔中的清水而被溶解,从而确保室内空气的清新。该灯不但设计精美,而且在制作时巧用铜银二种不同材质的色泽,形成颜色的完美搭配。铜牛灯通体光滑,工艺精湛,运用流云纹、三角纹、螺旋纹图案为地,饰以龙、凤、虎、鹿以及各种神禽异兽等图案,线条流畅,飘逸潇洒。

图一一 东汉 错银铜牛灯(局部)南京博物院藏

唐代偃师杏园唐墓出土的铸铁生肖俑,兽首人身,双手拱于胸前,身着宽袖袍,下裳长垂,脚着如意头靴,脚下无托板。晚唐以后墓葬中随葬的铸铁牛镇守保佑死者,防御土龙、水龙对死者施暴。山西永济唐蒲津渡遗址黄河滩涂中出土的铁牛是目前所见最为雄浑、体量最大的牛,古代匠人对牛进行如此精致的刻画,足见对牛的喜爱。同时,耕耘劳作的牛成为了儒家君子的象征,仁义道德的象征。“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的形象对中国文化的深刻影响延续至今。

本文刊登于《文物天地》2021年第2期。

编辑:王龙霄

审核:耿 坤

监制:朱 威