深度阅读

大同北魏墓葬中的乐舞形象

图一 釉陶奏乐俑 司马金龙夫妇墓出土

三国两晋南北朝的音乐、舞蹈是中国乐舞史上的一个重要环节,它上承秦汉的乐舞传统,又吸收融汇了少数民族地区以及外来的乐舞,获得了新的发展。北魏处于民族大融合的进程中,统治阶级提倡乐舞,这种社会风气不仅影响到世俗生活、佛教艺术,也渗透到丧葬习俗中,大同地区的北魏墓葬中不乏乐舞形象。北魏墓葬中乐舞形象表现的人种、性别不同,人物形象或跪或立,姿态各异,以乐伎为主,亦有作“舞蹈”或“百戏杂技”者。这些乐舞形象既有陶俑,也有石雕及壁画等艺术形式,其内容形象地反映了当时的社会文化娱乐生活,为了解北魏平城时期的乐舞杂技艺术提供了珍贵的实物资料。

图二 彩绘女乐俑 雁北师院2号墓出土

一 大同北魏墓葬中的乐舞俑

北魏平城墓葬承袭西晋以来中原随葬俑群的传统,出土陶俑种类丰富,可分为镇墓俑、出行仪仗俑、胡人杂技俑、奏乐俑、舞俑、庖厨劳作俑六类,具有鲜明的时代特征及象征意义。其中,胡人杂技俑、奏乐俑、舞俑及出行仪仗俑中的马上奏乐俑,都是本文所讨论的乐舞俑范畴。大同地区随葬有乐舞俑的北魏墓葬有:石家寨司马金龙夫妇墓,雁北师院北魏墓群M2、M5、M52,大同御昌佳园北魏墓群,东信家居广场北魏墓,云波路北魏墓M10,金茂园北魏墓,悦城帝景北魏墓等。

大同石家寨司马金龙夫妇墓随葬物以俑类为最多,出土陶俑共367件,兼用彩绘和低温釉两种装饰手法。其中女乐俑12件,胡俑8件(7件为胡人乐伎俑、1件为牵驼俑),皆为釉陶。女乐俑皆头梳高髻,外裹包巾,上有“十”字阴线,垂裙至肩,皆跪坐,姿态不一,或双腿跪坐两手前平举,或右腿前斜跪,或双手向左侧举作击拍状。据女乐俑动作姿态分析,应是在演奏不同的乐器(图一)。胡人乐伎俑头戴圆顶风帽,深目高鼻,画黑色胡髭,身材颀长,穿圆领窄袖长衣,双臂前举或上屈,作演奏乐器或击掌欢呼状。

图三 彩绘杂技胡俑 雁北师院2号墓出土

大同雁北师院2号墓,出土人物俑48件,包括有女乐俑、女舞俑、杂技胡俑、男女侍俑等六种,皆为泥质灰陶,施彩绘。女乐俑,8件,头戴黑色风帽,帽裙过肩,身着左衽斜领窄袖长襦,襦身描绘有图案不同的彩色花卉。女乐俑神态怡然,双臂呈不同程度弯曲抬起,双手伸展或半握,似在使用不同乐器跽坐奏乐,展示了群体奏乐场景(图二)。这种跪姿乐伎应该是服务于主人的室内舞蹈伴奏乐伎。女舞俑,2件,面目圆润,头戴黑色风帽,身穿斜领窄袖长襦,长袖舒扬,其中一件女俑长襦外罩红色左衽半袖。胡人杂技俑,9件,深目高鼻,头戴黑色风帽,着圆领窄袖长袍,腰束带,足蹬高靴;中间的“缘橦”杂技俑由一胡俑和二童子组成,胡俑双腿分立,右臂弯曲作叉腰状,左臂抓握额头顶竿,二童子在高竿上作惊险的高空表演,造型优美,动作轻盈;其他胡俑中有一人双手上举张开,似在鼓掌喝彩,或是保护竿上童子安全,另五个胡俑作弹奏弦乐器、吹奏管乐器或击打鼓乐器的动作,为杂技演出伴奏(图三)。这组胡人乐伎俑表现的应该是中亚粟特人的形象。

图四 彩绘鸡冠帽马上乐俑(奏大型笳) 雁北师院5号墓出土

大同雁北师院5号墓为北魏幽州刺史敦煌公宋绍祖墓,出土百戏杂技胡俑4件,体态、衣饰、彩绘略同雁北师院2号墓中的杂技胡俑组合。墓中出土骑马吹奏俑2件,武士头戴鸡冠帽,身穿鲜卑传统的裤褶服骑在马上,两手作演奏乐器状,根据双臂弯曲及双手配合的形态,发掘报告认为二者应是分别演奏大型笳和排箫的马上乐俑(图四),这种仪仗性质的军乐在北魏中期拓跋鲜卑上层贵族墓葬中时有出现。

大同雁北师院52号墓出土女舞俑2件,泥质灰色,造型服饰一致,可惜其中一件头部残无。舞俑头戴有“十”字形缝缀痕迹的圆形风帽,耳垂部有圆形饰品,颈部佩戴两串长短不同的璎珞饰品,内穿曳地长裙,外穿交领窄袖长襦,双袖舒展,舞姿优美(图五)。雁北师院北魏墓群中的奏乐俑、舞俑、杂技俑形象生动逼真、姿态优美,是北魏时期的陶塑艺术精品。

图五 女舞俑 雁北师院52号墓出土

大同御昌佳园北魏墓群2013年经过科学考古发掘,其中113号墓出土灰陶胡人伎乐俑和伎乐女俑各一组。胡人伎乐俑,7件,服饰、体态与雁北师院北魏墓群稍有不同,身穿交领和圆领窄袖长袍,将头发于额前挽成圆髻状,腰束革带,足蹬靴。中间的胡俑左手叉腰,右手举至头顶作顶橦状,三人持排箫、琵琶和鼓在演奏,另两人吹奏管状乐器,一人鼓掌(图六)。伎乐女俑,5件,头戴垂裙风帽,跽坐奏乐,两人持曲颈琵琶和扁鼓演奏,另三人似在分别演奏管状、打击和弹弦类乐器。与以往出土的乐舞俑不同,这是大同北魏墓葬中伴随伎乐俑首次集中发现陶制乐器。

2013年大同市东信家居广场北魏墓群211号墓出土6件釉陶伎乐俑,其中男俑4件,女俑2件。女俑梳山形发髻,男俑头戴鲜卑垂裙帽,着交领窄袖袍衣,均跽坐,五人演奏萧、排箫、鼓、琴、筚篥,另一人手和乐器缺失。

图六 胡人伎乐俑 御昌佳园113号墓出土

2014年大同市云波路北魏墓(M10)出土彩绘胡人伎乐俑和伎乐女俑各3件。胡人伎乐俑头戴黑色圆顶风帽,身穿圆领窄袖长袍。一人双手叉腰,双脚与肩同宽,仰面作头部顶橦状;一人双手位于身体左侧作吹笛状;另一人双臂残缺,嘴微张呈吹奏状。伎乐女俑,头戴垂裙风帽,身着交领窄袖长袍,领口、袖口、脸颊和衣襟涂红,神态怡然,作演奏乐器状,发掘报告认为3个奏乐俑分别是吹横笛、竖笛及弹筝。

此外,大同市金茂园北魏墓地出土跽坐奏乐俑4件;悦城帝景北魏墓地出土乐俑10件,6位女乐俑为跽坐式,4位男乐俑为站立状,其中一位彩绘男乐俑着鲜卑服,双手执钹作打击状。

二 大同北魏墓葬壁画中的乐舞形象

大同北魏墓葬壁画目前已发现的有二十余座,根据载体不同分为三类:第一类是墓葬墓壁上的绘画;第二类是石堂(即石椁)壁上的绘画;第三类是木棺上的绘画,简称棺板画。这些不同载体的绘画上均出现有乐舞形象,折射了当时的社会生活情景。

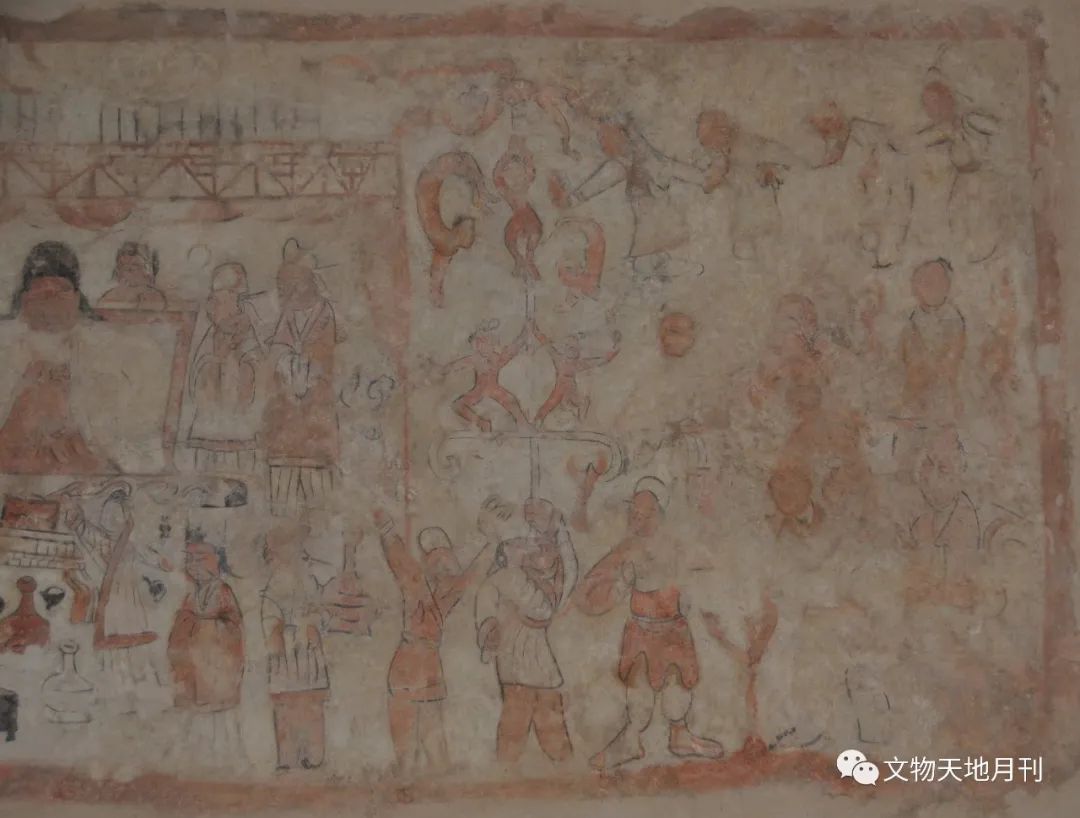

图七 杂耍乐舞图 仝家湾北魏壁画墓

大同沙岭北魏壁画墓壁画总面积24平方米,北壁所绘的盛大车马出行图中有吹胡角的军乐,以及抬鼓、吹奏、表演杂耍的乐伎百戏等,南壁所绘宴饮图中墓主人房屋左下方也有男女乐伎吹奏和表演的场景。大同云波里北魏壁画墓现存近10平方米的壁画,东壁宴饮图的右侧有五位胡人乐工,分别持曲颈琵琶、横笛、排箫、细腰鼓、行鼓五种乐器演奏。大同仝家湾北魏墓M9壁画总面积约30平方米,北壁东侧为杂耍乐舞图(图七),一人用肩部顶起高竿,竿柱上的小童配合做出精彩的杂技动作;顶高竿者前方两人,一位手执琵琶,另一位似在吹奏乐器为表演伴奏;杂耍图东侧最上部为4个头戴尖帽、着交领窄袖袍衣,伸展双臂单腿站立的舞者。这些杂技人物的形象具有西域特点。

大同北朝艺术馆太安四年(458)解兴石堂四壁都有绘画,左右两壁画面朝里,表现的内容是原野奏乐图。石堂左壁画面中心两位女性跽坐在长方形毡子上,一位弹奏阮咸,一位吹奏长箫(图八);石堂右侧壁画中二男子跽坐,弹奏长琴和九弦箜篌。北朝艺术馆还藏两块带壁画的残石板,为石葬具的构件,出于一位广远将军妻母之墓,石板上均绘有奏乐或舞蹈的场景,其中一块石板的左边中部有类似戏台式样的建筑,上面有三四人正在表演乐舞。大同市公安局建设工地出土的和平元年张智朗石堂的壁画中也有奏乐图。

图八 解兴石堂奏乐图

大同雁北师院5号墓石堂内壁的壁画因受潮保存较差,但在部分壁面上保留了小幅的乐舞图。北壁正中绘有两位男性奏乐人物,均席地而坐,头戴冠,身着斜领长袍,五官用墨线勾画,再将眼眶和嘴唇周围涂红,左边的男性正在弹奏古琴,右边的男性在弹拨阮咸。石堂西壁南侧绘三位手舞足蹈的男性形象,一手执形似响铃的乐器,一手挥动作舞蹈状;西壁北侧绘两位人物中有一位也似乎在腾空舞蹈。乐舞图的人物衣饰形态具有汉晋特征。

大同湖东北魏1号墓漆棺左侧板残存部分由直径约30厘米的联珠圈纹排列组合而成,联珠圈纹中心与外侧均绘有伎乐童子,上身裸露,赤足。据发掘简报,童子除作舞蹈状外,还有执乐器者,可辨识的有排箫、横笛等。大同智家堡沙厂北魏墓的A号彩绘棺板主牛车正前方绘有乐舞杂耍场面,前列三位着鲜卑服的女乐伎怀抱琵琶,正演奏前进;其后所立高竿顶部有一艺伎作弯腰卧姿,旁边另有人作倒立、腾空等动作;高竿右侧两位身着鲜卑服的艺伎在表演“跳丸掷剑”。

2019年大同华宇工地二期北魏壁画墓,东壁为墓主夫妇宴饮图,墓主人左侧绘有七位男子分两排跽坐奏乐,正在演奏排箫、阮、横笛和细腰鼓等乐器。

图九 石雕帐座 司马金龙夫妇墓出土

三 大同北魏墓葬石雕艺术品中的乐舞形象

平城遗址以及平城周边地区历年来已发现多件石雕精品,这与当时迁徙人口充实京师和开凿云冈石窟有着密切联系。迁徙而来的各类工匠不仅雕凿了云冈石窟这一艺术宝库,也创造了一批石雕艺术品,成为研究北朝文化的重要资料。

北魏司马金龙墓石棺床和石雕帐座上,均刻有伎乐和舞蹈形象。石床上部在连续波状的忍冬纹之间,共雕刻有伎乐13身,其间有龙虎、凤鸟等形象。伎乐上身袒露,下着短裤,手持乐器,或坐或腾跃,姿态各异,生动活泼。伎乐所执乐器有琵琶、排箫、细腰鼓、横笛等,中央的伎乐作舞蹈状。司马金龙墓还出土4个雕工精湛的石帐座,帐座的方形基座四面雕刻忍冬纹、云纹和伎乐童子,座上的覆盆部位透雕蟠龙及山峦;其中2件帐座的四角圆雕伎乐童子像,童子头顶有一束刘海,帛带缚肩,双手捧各式乐器,神情可爱(图九)。

方山永固陵甬道南端石门框为拱形门楣,门楣两侧下端各有一个手捧莲蕾的童子像,脸形圆润,面带微笑,上身袒露,披帛绕肩飘于身侧,赤足,体态、衣饰略同大同湖东北魏1号墓漆棺的伎乐童子。永固陵尖拱门楣、童子、莲花等雕刻元素组合出自云冈石窟佛教造像龛,反映了墓主人佛教信仰的象征意义。

图一〇∶1 伎乐纹石灯 星港城北魏墓出土

大同城南轴承厂北魏窖藏遗址发现的石雕方砚,砚面中心为方形砚池,砚池边框饰莲花纹、联珠纹,其两侧各有一耳杯形水池和方形笔掭,方形笔掭两侧雕刻四组人物图案,其中一组的内容为一男子欢快地舞蹈,旁边一人盘腿而坐弹琵琶伴奏的乐舞场景,有学者认为这是已见的北朝时期较早的“胡腾舞”形象。方砚上所雕刻跳舞者的姿态、装束与2004年法国吉美博物馆展出的石床榻图像中的胡腾舞图非常相似。大同北朝艺术馆展示的一小幅墓葬壁画的局部绘有6个人物,下面一行四人皆着交领窄袖袍,下身着裙或裤褶,姿态各异,皆呈舞蹈状,根据左面两位舞姿推断所跳的可能为胡腾舞,和石雕方砚上的乐舞场景相互印证,说明平城时期舞蹈已深受西域胡风的影响。

大同北朝艺术馆收藏的伎乐龙虎纹石函,顶部平面浮雕二伎乐舞蹈人物,为男性,一人有胡须,二人均裸着上身,下着短裤,双臂舞动,双腿弯曲,作舞蹈状,周围点缀忍冬纹。陕西西安碑林博物馆藏半截碑上,两侧刻着两个男子作胡腾舞舞蹈形象,周围环绕花叶,构图与北朝艺术馆藏石函顶部平面浮雕的内容相似。

大同星港城北魏墓出土石灯(图一〇),灰色砂岩质,半球形灯盘外雕刻双瓣仰莲,束帛状物将八棱形灯柱分为上下两节,上部雕忍冬纹,下部为8个乐舞形象:三位奏乐者分别演奏排箫、腰鼓和琵琶,三位舞者姿态各异,其中一位的动作似为胡腾舞,还有两位为表演跳丸掷剑的杂技,灯座上部扁平雕刻两条蟠龙,下部方形。

图一〇∶2 伎乐纹石灯侧方展开线图

四 小结

两晋南北朝时期,随着丝绸之路的不断开拓和各族政权的频繁更迭,北方少数民族先后入主中原建立政权,黄河流域出现了空前的文化大交流、大融合。边疆各族和西域各国的器乐大量输入黄河流域,深刻影响着中国乐舞文化的进程。北魏统治者在征战过程中,不断搜集各类乐舞,陆续得到“西凉乐”“龟兹乐”“疏勒乐”,以及南朝的“清商乐”等国内各族音乐的同时,也接受了“高丽乐”“百济乐”和佛教音乐“天竺乐”等域外音乐,并设置乐署管理宫廷乐舞。北魏时期大量涌入的音乐、舞蹈和独特的器乐,为传统音乐艺术注入新的血液,并将当时的乐舞文化反映到平城墓葬文化中。大同地区北魏墓葬中的各类乐舞形象是平城时期多民族交融的乐舞文化的物质表征,北魏富有少数民族特色和异域风采的乐舞文化为隋唐乐舞的繁荣奠定了基础。

本文刊登于《文物天地》2020年第12期。

编辑:王龙霄

审核:耿 坤

监制:朱 威