深度阅读

“商周十供”相关问题的考证

乾隆三十六年(1771)十二月,乾隆帝派人专程将“周范铜器十事”送到曲阜交由衍圣公孔昭焕保管。关于具体颁赐物品,孔昭焕的谢恩折里提到“钦颁周范铜器十件,御制图说册页一匣”,实际上颁赐之物除了“十供”与御制图说册页外,还有一张用于陈设“十供”的花梨几(图一)。

《曲阜县志》中专辟一卷介绍“十供”,称“后于冬十二月遣官賫到,以甲乙丙丁戊己庚辛壬癸为次,陈以花梨几一张。又有图册一本,每图各有印章,其后各有图说”,此处非常明确地提到了花梨几。乾隆三十六年,乾隆帝临幸曲阜时,知县潘相全程参与接驾,在乾隆帝回銮后,他又主持编修了《曲阜县志》(图二),三十九年县志即修成。潘相是当时的经历者,县志修成之日距乾隆帝驾临曲阜时间不久,他的记载可信度非常高。袁克文也在观赏“十供”之后专门提到“又按器制檀几一,此为乾隆卅六年颁给衍圣公昭焕者”,旧时檀木与花梨木经常混称,此“檀几”应为“花梨几”。孔昭焕未在谢恩折中提及花梨几,想必是因为花梨几作为“十供”陈设之用的附属物,这大概也与后来多数观赏“十供”之人少有记载花梨几是同样的缘由。

图一:1 孔子博物馆藏乾隆帝颁赐用以陈设“十供”的花梨几

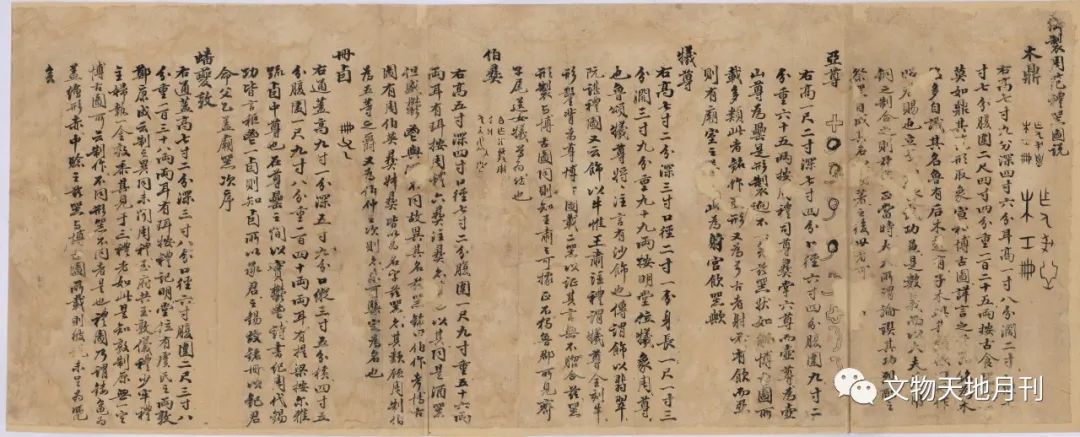

御制图说册页不知下落,迄今没有见到实物,我们只能依据相关文献的记载中进行还原。乾隆三十九年刻成的《曲阜县志》是笔者目前见到最早的文献,潘相收录了御制图册的部分内容,“惟恭图钦颁周器于左,敬载印章、图说,俾尊制好古者有以共览焉”。不过潘相仅是记录了图册中图、印章及图说内容,其他尚有遗漏,还应包括乾隆帝的御制诗并序和于敏中奉敕敬书的“器备从先”四字。乾隆五十八年(1793),清代名臣、著名学者阮元担任山东学政,来到曲阜主持了当年冬季的释奠先师孔子仪式,礼成之后观赏了“十供”,将相关情形记录他后来的金石著作《山左金石志》内,并置于该书卷首的显要位置。他首先恭录了乾隆帝御制诗并序,抄录了每件祭器的图说,并在跋文中记载到“右乾隆钦颁内府周器十事,在曲阜孔庙,并有御制诗册,考释、款识最详”。他将图册称为诗册,主要是因为图册收录了乾隆帝御制诗。清代学者赵怀玉在提及“十供”时也有同样的说法,他在《忠恕堂观圣像及历代所传器物》一诗中提到“十供”时的小注云“乾隆间内府颁周铜器十事,并赐手书幸鲁诗册”。值得注意的是,此前乾隆帝曾将驾临曲阜吟咏所得三十首诗汇为一卷,并在三十六年十一月孔昭焕晋京时赐予孔昭焕,该诗卷并非图册,不可混为一谈。后来的学者多次见到该图册,并专门记载提及。陈沅的描述为“器前面展仿本一帧,较器度得五分之一,款式、色泽与原器毕肖,每器有题字一页,闻与祭器同时从内府颁出,不知出何人手,真神笔也”。袁克文说“十器俱精古,附有《御制诗章考释器图》一册,图按器缩绘,填以朱碧,与原器无异。于敏中奉敕题‘器备从先’四字”。毕永岗也提到了“器备从先”题字,他在其诗《周鼎》前有注云:“乾隆三十六年钦颁周朝鼎彝十器,供奉大成殿中,以孔子周人,故供周器,题其图册曰‘器备从先’。”冯云鹏也在跋文中称“并御制诗章、考释图册给衍圣公孔公昭焕”,他敬录在御制诗并序后,又收录了“器备从先”四字书法,其款曰“辛卯三月臣于敏中奉敕敬书”。由此可知,尽管不同人对该图册的叫法各异,该图册确实存在,并包括了乾隆御制诗并序、于敏中奉敕敬书的“器备从先”四字书法、十件铜器图和印章,以及每件铜器的图说等内容。孔昭焕在谢恩折中称“御制图说册页一匣”,应有一匣子专门用来放置册页。笔者在孔府档案(图三)中找到了册页与匣子的相关记载,“册页长九寸〇三厘,宽八寸九分,紫檀面厚一分,面上字与盒盖同。紫檀盒通高三寸,座高一寸四分,方一尺七分,子口高三分半,盖高一寸六分半,方一尺,面上阴文八分书‘郁文垂范’四字填金。”图说册页被盛放在一件紫檀木盒中,盒上镌刻“郁文垂范”四字,以隶书为之,并填金装饰,古意盎然,与“十供”颇为相称,可谓相当考究。

图一:2 花梨几表面可见“十供”名字及脚迹

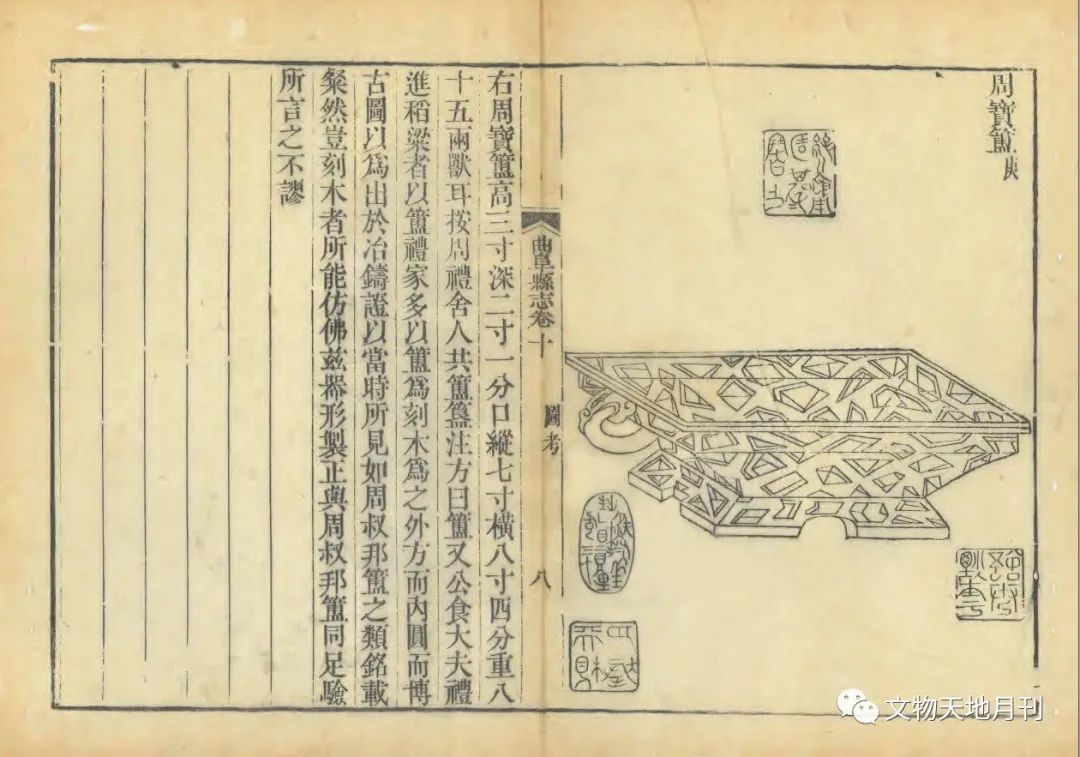

御制图册不知现在何处,潘相的《曲阜县志》是除此之外较早的文献,依据图册所作,收录了铜器图与印章、图说等内容,因此对于研究“十供”有重要的参考意义。兹将县志中的图说内容部分全文录载如下:

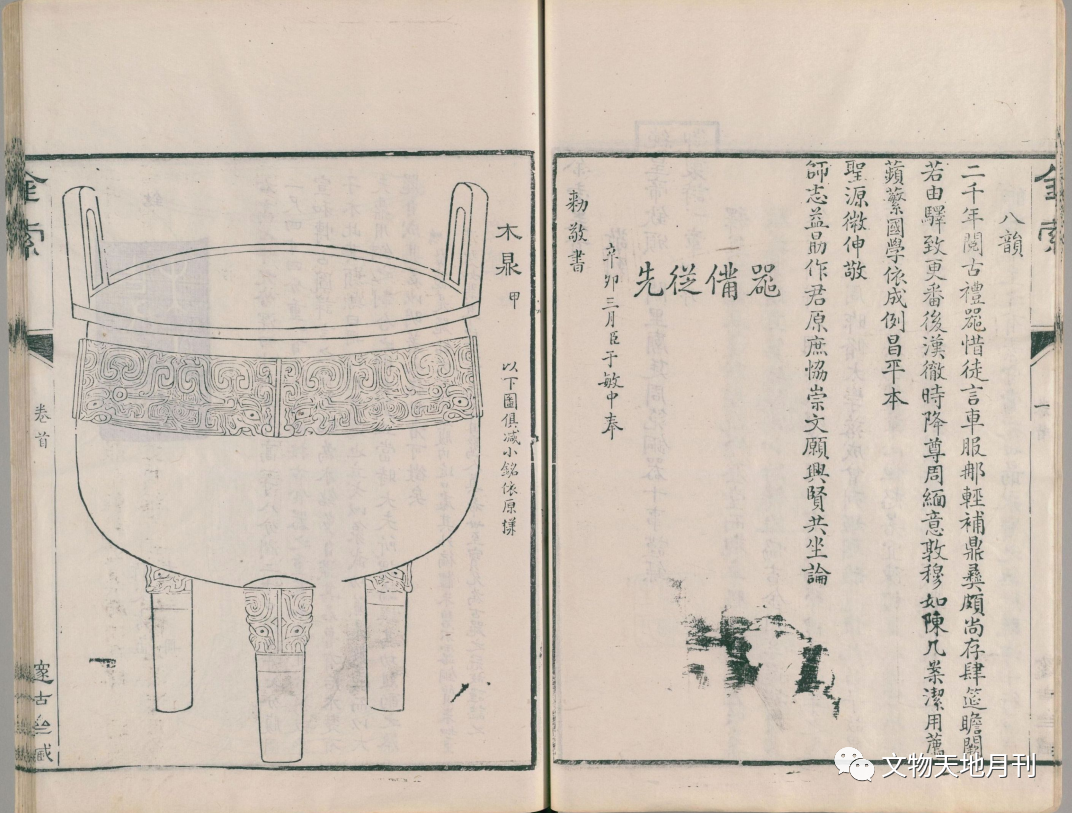

周木鼎甲:右周木鼎高七寸九分,深四寸六分,耳高一寸八分,阔二寸,口径七寸七分,腹围二尺四寸四分,重一百二十五两。按,古食器之重莫如鼎,其范形取象,宣和博古图详言之。兹器铭为木,铭多自识其名,鲁有后木,楚有子木,此其类欤?曰册作昭君赐也,立戈以象武功,兼是数义,而以大夫鼎用铜之制合之,则兹器正当时大夫所谓论譔其功,烈酹之祭器,自成其名以明著之,后世者可征矣。

周亚尊乙:右亚尊高一尺二寸,深七寸四分,口径六寸四分,腹围九寸二分,重六十五两。按,周礼司尊彝掌六尊,而壶尊为壶,山尊为罍,是形制迥不一矣。兹器状如觚,博古图所载多类此者,铭作亚,形又为弓,古者射必有饮,而亚则有庙室之义,意此为射宫饮器欤?

周牺尊丙:右牺尊高七寸二分,深三寸,口径二寸一分,身长一尺一寸三分,阔三寸九分,重九十九两。按,明堂位,牺、象,周尊也。鲁颂牺尊将将,注言有沙饰也,传谓饰以翡翠,阮谌礼图文云饰以牛,惟王肃注礼谓牺尊全刻牛形,凿背为尊。博古图载二器以证其言,无不吻合。兹器形制与博古图同,则知王肃之可据,正不独鲁郡所见,齐子尾送女牺尊为然也。

周伯彝丁:右周伯彝高五寸,深四寸,口径七寸二分,腹围一尺九寸,重五十六两,两耳有珥。按,周礼六彝注,彝亦尊也,以其同是酒器,但盛郁鬯,与酒器不同,故异其名。兹器铭曰伯作,考博古图有周伯英彝、叔彝,皆以为名字,兹器亦其类。顾周制,伯为五等之爵,又为伯仲之次,则亦未可概定为名也。

周册卣戊:右周册卣通盖高九寸一分,深五寸九分,口纵三寸五分,横四寸五分,腹围一尺九寸八分,重一百四十两,两耳有提梁。按,尔雅疏,卣,中尊也,在尊罍之间,以实郁鬯。诗书纪周代锡功,皆言秬鬯一卣,则知卣所以承君之锡。故铭册以纪君命,父乙盖庙器次序。

周蟠夔敦己:右蟠夔敦通盖高七寸二分,深三寸八分,口径六寸,腹围二尺三寸八分,重一百三十八两,两耳有珥。按,礼记明堂位,有虞氏之两敦,郑康成云制之异同未闻,周礼玉府共玉敦,仪礼少牢礼主妇执一金敦黍。其见于三礼者如此,是知敦制原无一定,博古图所云制作不同形,器不同者是也。礼图乃谓镂龟为盖,绘形赤中,验之兹器与博古图所载,则彼说未足为凭也。

周宝簠庚:右周宝簠高三寸,深二寸一分,口纵七寸,横八寸四分,重八十五两,兽耳。按,周礼舍人,共簠簋注方曰簠,又公食大夫礼进稻粱者以簠,礼家多以簠为刻木为之,外方而内圆。而博古图以为出于冶铸,证以当时所见如周叔邦簠之类,铭载粲然,岂刻木者所能仿佛?兹器形制正与周叔邦簠同,足验所言之不谬。

周夔凤豆辛:右周夔凤豆通盖高七寸八分,深三寸,口径五寸二分,腹围一尺八寸四分,重一百十一两,金银错。按,尔雅木豆谓之豆,然明堂位有楬豆、玉豆、献豆。考工记旊人瓦豆,则知豆不专以木。博古图载铜豆四器,以证昔人于彝器未始不用铜,而礼家仍泥木为豆,其亦未尝目睹而沿袭旧说耳。

周饕餮甗壬:右周饕餮甗高一尺三分,深自口至鬲五寸一分,自鬲至底三寸四分,耳高二寸,阔一寸九分,口径八寸三分,腹围一尺九寸二分,重一百四十四两,兹器与博古图周雷纹饕餮甗形制相似。按,图说云周礼陶人为甗,而此悉以铜为之。考关以东谓之甗,至梁乃谓之鉹,鉹从金,则甗未必为陶器。又考郑注以甗为无底甑,宋人以文从献,其气甗能受焉。盖甑无底者,所以言其上,鬲献气者,所以言其下也,以兹器验之益信。

周四足鬲癸:右周四足鬲高六寸六分,深四寸六分,口纵五寸二分,横六寸六分,腹围二尺五寸二分,重一百五十五两,两耳四足。按,尔雅,鼎款足者谓之鬲,索隐曰款空也,博古图言其用与鼎同,祀天地鬼神,礼宾客必以鼎,常饪则以鬲。其制自腹所容通于足,取爨火易达,故常饪用之。又考周礼,鬲为陶人所司,然与鼎同,用则不专为陶器。汉书郊祀志,禹收九牧之金铸鼎,其空足曰鬲可证也。

图二 乾隆三十九年《曲阜县志》所载宝簠之图与图说

该图说具体记载了每件器物的尺寸、重量,详细考证了该类器物的形制,是对器物本身的最佳说明。并且县志的描述与孔府档案中记载完全相同,确实可信。不过令人费解的是,除周牺尊、周宝簠、周饕餮甗、周四足鬲外,潘相将其他六件铜器图文对应颠倒错乱。退一步讲,即便他没有见到实物,按照内容对应器物,也不至于出现如此错误。并且,器物的细部特征大多并不准确。这或许与他次年即离任曲阜知县、赴任濮州知州,无暇对文稿详加校勘有关。

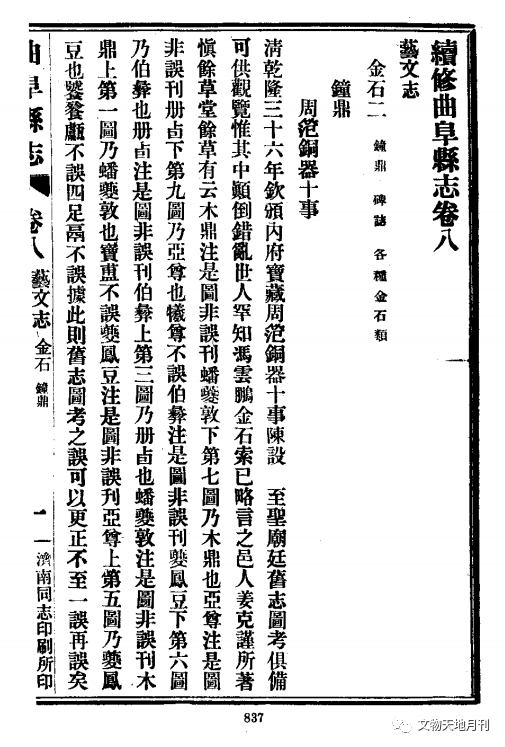

对于《曲阜县志》记载的这个错误,当时的学者姜克谨即已发现并指出。姜克谨,一名思永,字亚慎,号兼山,祖籍山东东平,自高祖姜文泰担任至圣林庙守卫百户起,始占籍曲阜。他攻篆刻,精考据,为著名学者桂馥的门人,并充任孔庙诗礼堂启事一职,有机会观瞻“十供”。姜克谨在发现县志中的错误后,在所著《慎余草堂余草》中记载:“木鼎注是图非,误刊蟠夔敦,下第七图乃木鼎也;亚尊注是图非,误刊册卣,下第九图乃亚尊也;牺尊不误;伯彝注是图非,误刊夔凤豆,下第六图乃伯彝也;册卣注是图非,误刊伯彝,上第三图乃册卣也;蟠夔敦注是图非,误刊木鼎,上第一图乃蟠夔敦也;宝簠不误;夔凤豆注是图非,误刊亚尊,上第五图乃夔凤豆也;饕餮甗不误;四足鬲不误。”不知何故,姜克谨虽然指出了县志(图四)的错误记载,但除“上第一图乃蟠夔敦也”外,其他部分仍然没有完全修改正确,“下第七图乃木鼎也”实为第六图,“下第九图乃亚尊也”实为第八图,“下第六图乃伯彝也”实为第五图,“上第三图乃册卣也”实为第二图,“上第五图乃夔凤豆也”实为第四图。金石学者冯云鹏也发现了该问题,谓“续见潘氏县志所刻,虽云遵依图册,而镂文不类,且以敦为鼎,以鼎为敦,以卣为尊,以彝为卣,以豆为彝,以尊为豆,颠倒错乱,人无知者,心滋惧焉”,如此才将县志记载之误完全改正,于是冯云鹏“手拓其铭,选工绘图,悉遵原式”,将“十供”之图与图说收录在《金石索》中(图五),印制精美,纹饰准确,生动传神。

图三 孔府档案卷五〇九四关于“十供”的部分图说记载

县志所载“十供”图除临摹器物本身造型外,并收录器物上所刻铭文及乾隆帝的鉴藏印章。每幅图中含有器物本身与铭文,及鉴藏印章,尽管绘图与图说内容对应关系混乱,但经仔细比对,器物本身与铭文对应基本正确,印章也应与器物与铭文对应无误。首先来看铭文,“十供”中只有木鼎、亚尊、伯彝、册卣、宝簠五器有铭文,余则皆无。金石学者阮元、冯云鹏对此皆有释读,阮元与冯云鹏的解释基本一致,冯云鹏并有较为详细的按语,此处仅叙述冯云鹏的解读:木鼎,铭文作“作父考孟木工册”,“铭文七字,在腹内近口处”;亚尊,铭文作“亚弓”,“铭二字在足口之里”;伯彝,铭文作“伯作□彝用□□□□□□□□□□人□永□□”,“是彝铭文,似作四行,每行五字,共二十字,磨灭难辨,中二行尤甚,但存数笔,不可推测,末行似子孙永用宝而未敢定”;册卣,铭文作“册父乙”,“铭在其盖内”;宝簠,铭文作“宝自作簠其子子孙孙永宝用”,“是铭作字下尚有泐文一字,殆不可考”。袁克文喜收藏古玩、字画,精于古物鉴定,他的解读与阮元、冯云鹏有所不同,内容如下:商父戊鼎,文曰“戊鼎木壬丹”,原释文为“作文考孟木工丹”,定为周器,误矣;商亚尊,亚字形,原亦定为周器;周白彝,铭二十字,多漫灭,可辨者仅“白作彝用人永”六字耳……存铭文第一、第二、第四、第十六、第十八诸字,末一字似宝字;商父乙卣,铭曰“丹父乙”,此亦误定为周器;周赛簠,铭曰“赛作□簠,其子子孙孙永宝用”,原“赛”字误释为“宝自”二字。袁克文相当自负,谓“当时钟鼎文字,尚未昌明,虽有宋代宣和薛氏诸图帖,然多讹误,故此十器,考释未能正确焉。”通观袁的释文,其中的“册”均作“丹”字,袁克文通读过图册,不大可能将“册”误作“丹”字,想来应是图书出版印刷错误所致,非袁本意,另“白”与“伯”通用,也无大碍,袁克文与阮元、冯云鹏对铭文的不同解读主要在于木鼎和宝簠二器。袁克文甚至直接指出木鼎、亚尊、册卣均非周器,而为商时器物。

图四 民国二十三年《续修曲阜县志》关于“十供”的部分记载

图册所载乾隆帝鉴藏印章,共30方。县志所载印文为描摹后翻刻,与原印有所差异,笔者仅释出其中22方印文,剩余8方未能释出。印文内容依各器次序分别为,木鼎:“乾隆御览之宝”“清心抒妙理”、另一印未释出;亚尊:“茹古含今”“含经味道”、另一印未释出;牺尊:一印未释出、“和光积中”“几席有余香”;伯彝:“鉴古”“体道粹涵养”“学古有获”;册卣:“含英咀华”、另一印未释出、“陶冶赖诗篇”;蟠夔敦:“含味经籍”“涵养用敬”“学耨礼耕”;宝簠:“烟云舒卷”、另一印未释出、“天根月堀”;夔凤豆:“至性寓淡泊”“漱芳润”“学镜千古”;饕餮甗:一印未释出、一印未释出、“书史研求遵古训”;四足鬲:一印未释出、“乐意寓静观”“心清闻妙香”。

“十供”均配有紫檀木座,下有篆书“乾隆御赏”,木座尺寸孔府档案有记载,即“夔凤豆座高二寸,六角径六寸;宝簠座高二寸,长径八寸,阔六寸一分;伯彝座高一寸九分,六角径六寸七分;牺尊座高一寸九分,隋长一尺,阔四寸九分;亚尊座高一寸九分,六角径六寸二分;饕餮甗座高一寸六分,圆径七寸八分;蟠夔敦座高二寸六分,圆径八寸;四足鬲座高一寸九分,长八寸□分,阔六寸七分;册卣座高一寸八分,隋长七寸□分,阔六寸一分;木鼎座高二寸四分,圆径□寸”。随“十供”一同颁赐的还有用于陈设“十供”的花梨几,现藏于孔子博物馆,“木几高二尺七寸,长四尺四寸八分,阔二尺一寸五分”,状况良好。花梨几表面又刻有“十供”名字及脚迹,分列两排,前面一排从左至右,后面一排从右至左依次为“周夔凤豆甲”“周宝簠乙”“周伯彝丙”“周牺尊丁”“周亚尊戊”“周饕餮甗己”“周蟠夔敦庚”“周四足鬲辛”“周册卣壬”“周木鼎癸”。该次序与档案记载中“十供”底座尺寸的次序相同,却与来源于乾隆帝御制诗册的传世文献系列所载“十供”排列次序不同。图册与花梨几均为御赐之物,“十供”排列次序却不一致,令人费解。笔者推测,图册可能是按照祭器本身的珍贵程度排列,花梨几或许是按照实际陈设中祭器应该所在的具体位置次序排列。图册记载将更珍贵的祭器放在前面是为了彰显皇恩,而花梨几上排列次序的设置主要是偏重实用的考虑。

图五 冯云鹤《金石索》内书影

最后,关于“十供”的断代及名称演变过程。按照乾隆帝的本意,正如他在谕旨中所言,祭祀先师孔子的祭器,应该选用周代器物,才符合孔子的从周之愿。因此,他所颁赐的十件铜器应均为周代所造,被称为周朝(姬朝)铜范十器、周代铜器十事等,通称“周十供”或“十供”。“十供”为原为宫廷内府所藏,皇家颁赐给孔府,一百多年以来直至民国初年,少有人质疑“十供”的断代问题,这可以从传世文献中得到印证。然而,民国三年(1914),袁克文在观赏“十供”后,提出了不同的看法,他不仅断定木鼎、亚尊、册卣三件为商代遗物,更为部分祭器重新定名,木鼎命为“商父戊鼎”,亚尊命为“商亚尊”,册卣命为“商父乙卣”,蟠夔敦命为“周夔文敦”,宝簠命为“周赛簠”,夔凤豆命为“周夔文豆”,其他不变。尽管如此,袁克文的鉴定并未得到广泛认可,人们还多是习称“周十供”。不过1948年曲阜与兖州解放前夕,孔府转移“十供”之时,孔令儁在与李玉堂部的公文中称“查本府存有商周十供及历代礼乐器”,此时已出现了“商周十供”的说法。但是“十供”被解放军查获后,“经我接收机关移交山东古代文物管理委员会鉴别结果,其中周代铜器10件,为古代珍物,清乾隆年间始给孔庙于春秋两祭时陈列”,山东古代文物管理委员会仍将其断代为周代。后经考古专家多次鉴定,断定木鼎、亚尊、册卣为商代铜器,这与袁克文的意见一致。不仅如此,亚尊改称觚、伯彝改称簋、蟠夔敦改称簋、四足鬲改称方鼎,“十供”的常用名称最终被确定为“‘木工册’鼎”“兽面纹觚”“牺尊”“‘伯彝’簋”“‘册父乙’卣”“窃曲纹簋”“夔龙纹簠”“夔凤纹豆”“饕餮纹甗”“四足方鼎”。“商周十供”取代了“十供”“周十供”的称谓流传开来,成为孔府旧藏的代表性文物。

本文刊登于《文物天地》2020年第7期。

编辑:王龙霄

审核:耿 坤

监制:朱 威