深度阅读

鎏金飞狮纹银盒及飞狮纹溯源考略

鎏金飞狮纹银盒盖

鎏金飞狮纹银盒1970年10月出土于西安市南郊何家村唐代窖藏,现藏于陕西历史博物馆。何家村唐代窖藏共计收纳金银器、宝玉珍饰、贵重药物、中外钱币等文物共计1000多件,其中金银器皿271件,类型涉及金碗、金杯、银羽觞、银铛、银罐等,数量庞大,纹样美观,艺术价值较高。

鎏金飞狮纹银盒高5.6、口径12.9、壁厚0.13厘米,重425克,为唐代常见的圆口盒型金银器,盒盖、底面稍隆起,中部趋平,盒体分上下两层,子母口衔接,可以自由开启。盒这种形制是中国传统的器物造型,最迟在战国时期就已经出现,并一直是中国古代盒类器物的主流形制。唐代金银器皿中,盒是数量最多、也是延用时间最长的器类,与青铜盒相比,体积普遍更为小巧,且样式各异。最常见的有圆形盒、花瓣形盒,这两种盒的顶与底均微微隆起,大多盛放珍稀药材或贵重物品,较小的多盛放化妆品。此外还有方形盒、不规则形盒等。

鎏金飞狮纹银盒底

盒身制作工艺为锤揲成形,纹样均为平錾花纹,银胎鎏金。锤揲,又作“锤鍱”,是利用金银质地较软、延展性强的特点,将金银片衬在软物或模具上,用锤子反复锤打成一定的器形或图案的工艺。中国早在商周时期就已在金银器工艺中采用锤揲技术,多用于金箔的制作,但直至战国时期才用于盘等小型器皿的成型制作,使用并不广泛。至唐朝时期开始流行,西方金银器及技术的传入使传统的锤揲工艺有了明显的发展,金银器形有了明显的变化。宋元时期则发挥到极致。錾刻,也称“錾花”,古代也称“镂花”,同样是利用金银质地较软、延展性强的特点,用各种錾子在金属的表面进行加工挤压形成线条或镂空等花纹的装饰手法。錾刻工艺始于春秋晚期,盛行于战国以后,是历朝历代金银器制作中必不可少的工艺之一,一直沿用至今。齐东方《花舞大唐春》一书中说,时人称錾刻为“钑”或“钑镂”,并且认为錾刻分三种形式:平钑、剔地隐起和镂空。

鎏金,亦称“涂金”“镀金”,是指把金和水银混合制成金汞齐,涂在金属器物表层,再加热使水银蒸发,从而使金牢固地附在铜器表面不脱落的技术。该传统工艺历史悠久,最初作为青铜器装饰方法,战国时已有在银器表面涂金的工艺,在东周和汉代以后更加成熟,是当时最值得称道的铜器表面装饰工艺之一。后用于银器装饰,银器鎏金工艺兴盛于唐代。唐代银器的主体纹饰多数鎏金,故称之为金花银器。

鎏金飞狮纹银盒侧面

鎏金飞狮纹银盒造型古朴大气,工艺细致卓绝,分别针对盒盖、盒侧壁及盒底作了不同区域的设计。盒身整体表面花纹形式饱满,内容丰富,花纹空隙处以细碎的珍珠纹填底,边沿饰以绳索纹。盒盖分内外两层纹饰,中心是以飞狮为中心构成的“徽章式纹样”。飞狮双目圆睁,张口亮舌,双耳竖立,四肢健壮,脚踏祥云,一肢翘起,被双层联珠纹中夹带点菱形几何纹组成的圆环围住,粟特银器特征浓郁。圆环四周是典型唐式风格的缠枝团花——三组云勾瓣宝相花和三组团石榴花相间,呈中心对称,团花之间以缠枝相连。盒底纹饰也有二层,呈六瓣对称结构,中心主题纹饰是一朵大宝相花围以六朵缠枝花纹,外层纹饰为六组相同的宝相花纹装饰,每组宝相花纹之间插以变形卷云花枝纹。盒的两层侧沿为不同的连续图案,盒盖侧为连续的飞禽与莲叶卷草纹,盒底侧为连续的走兽莲叶卷草纹。整体纹样的排列组合繁复又构思巧妙,在严谨的六瓣对称结构中排以六瓣对称的团花,使格局具有端庄大气的静态美感,其间又杂以曲线回环反复的卷草纹,连绵不断,在节奏与层次上形成一种动势,营造出空间的流动感,具有一种律动性与动态的美。

鎏金飞狮纹银盒飞狮纹

缠枝纹,又名卷草纹,由魏晋南北朝的忍冬纹发展而来,唐时期加入阔叶、卷叶以及各种花草的茎叶、花朵或果实等因素,逐渐形成自由、流畅、生动、富丽繁华的装饰效果,常与团花等花卉组合。其在造型上突出了中国传统造型艺术的中线之美,制造了一定声势的层次与节奏,极富节奏与韵律,显示出生机勃勃、欣欣向荣的气象。

鎏金飞狮纹银盒花纹中最具外来风格的便是其盒盖中心的“徽章式纹样”,是具有浓郁萨珊风格的典型纹饰。“徽章式纹样”指以神异性动物纹(多为带翼兽类)为中心,围绕以麦穗(亦称绳索)连成的圆框,形成固定的构图方式,大多用来装饰金银器的顶部和底部的中心,是萨珊银器装饰艺术中常见的手法。它不仅体现在器物装饰中,在中国发现的众多波斯银币中也有此特点。如隋大业五年(609)史射勿墓出土的波斯银币就饰有“徽章式纹样”。而在粟特系统中稍有不同,器物中央的主题纹饰外往往并不配其他辅助纹样。

该纹饰圆框内为飞狮纹,飞狮又称“翼狮”,异域风格鲜明。狮子是典型的非洲动物,从两河流域东传,主要分布在伊朗南部、阿富汗和印度河流域,中原地区没有本土狮子。

黄金青金石狮头鹫安祖像

在西亚,狮子往往是神力、王权与力量的象征。据有限资料记载,西方翼狮形象最早可追溯到古埃及神话中长有翅膀的怪兽——“斯芬克斯”,它有三种形象:人面狮身、羊头狮身、鹰头狮身。最早有迹可考的翼狮形象来自于两河流域自苏美尔文化中负责天地之间关联的暴风雨神——安祖的形象狮头鹫,见于苏美尔乌尔第一王朝的珍宝——黄金青金石狮头鹫安祖像(公元前2600年左右)。乌尔第三王朝以来,直至巴比伦、亚述时代,安祖形象从狮头鹫又发展为翼狮或鹰头翼狮的形状。两河流域的翼狮是有明确意涵的具体之神,且翅膀巨大强壮,有飞翔之力,不似后来中国大部分翼兽只有象征性的小翅膀。

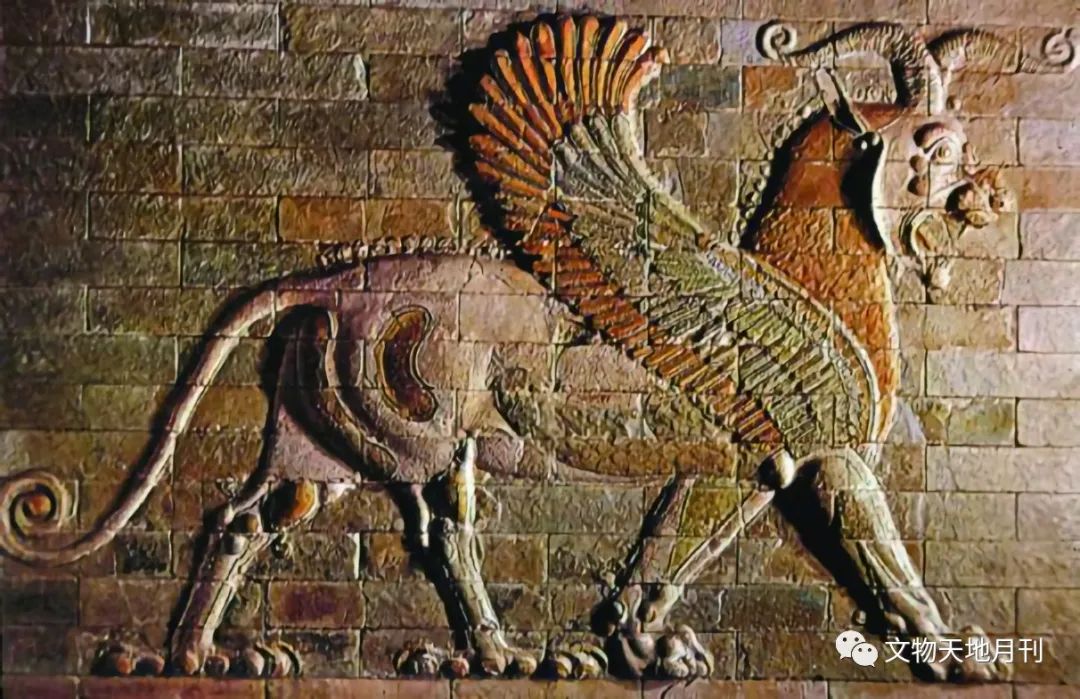

至公元前第二千纪晚期,翼狮形象通过亚述帝国传播至埃兰及后来的波斯,通过贸易路线又传至高加索山脉和里海地带。波斯翼狮中造型细节最完整的代表是波斯第一帝国阿契美尼德王朝(前550~前330)大流士一世时期苏萨王宫墙壁上的浮雕翼狮,为狮头羊角,前足为狮足,后足为鹰爪,双翼生在肩部,可看出其有力双翼的形象更接近两河流域。在波斯日用工艺品上,一些翼狮形象虽不太完整,如翼狮黄金角杯、阿契美尼德黄金手镯等,但总体上仍稳定地呈现出鹰、羊、狮子三种动物的代表性特征,且都还有作为崇拜的具体之神的含义,故可以认为埃兰的波斯人和高加索的那夷立人等的翼狮文化直接吸收自两河流域,并内化成自己的文化信仰。

苏萨宫墙上的浮雕翼狮

与之不同的是翼狮形象传播到希腊或里海以东的草原地带后,在希腊文化中变为了“有翼怪兽”,及信仰内涵不明的“狮鹫”(格里芬),也影响了亚洲草原地带的“斯基泰”艺术。这两种神话生物形象有完全不同的含义,其关系不可考,但可以认为欧亚地区广泛流传的翼狮的形象应是在这两者的混合影响下诞生的神兽文化。斯基泰翼狮因其不具有明确信仰意义,故传至中国后也只仿其形,又因中国本土并无狮这种猛兽,故战国时期出现了“本土化”的翼虎乃至翼龙形象,且形象并未固定,有翼无翼并存。这就与部分学者认为的波斯文化中的翼兽是中国翼兽的主要来源之一的观点相左。

中国本土的“狮文化”在东汉时期狮子活物随丝绸之路进入中国之前,其形象不定,形成了貔貅、辟邪、狻猊等“似虎非虎”的神话生物形象,传说其形象威猛,食虎豹,可辟邪,故被赋予了消灾解难、趋吉避凶的美好愿望。狮子活物进入中国所知较早的记载见于《汉书·西域传》:“乌戈地暑热莽平,……而有桃拔、师子、犀牛。”颜师古注云:“师子,即《尔雅》所谓狻猊也。”其他官方记录还见于《后汉书》的“章帝记”“和帝记”“顺帝记”等处,共计四次,皆作“师子”,自隋唐才逐渐写作“狮子”。东汉以后,中国艺术中用石刻狮子镇门、镇墓的形式越来越多,辟邪等神话形象也更多地靠近翼狮。

波斯翼狮形黄金角杯

至萨珊王朝(224~651,也称波斯第三帝国)时期,古波斯文化发展至巅峰状态,其文化影响力遍及西欧、非洲、中国及印度。萨珊金银器在造型与装饰上从雄壮豪迈向清丽典雅、细腻纤巧发展,世俗性的宫廷特色代替了宗教性。在公元8世纪中叶以前,萨珊银器上就曾大量出现一种名为“塞穆鲁”的兽身鸟翼的神兽。唐代金银器造型纹饰受萨珊风格影响甚多,然具体到翼狮纹上,又可以说是中国“本土化”后的翼狮形象结合萨珊风格后的再次转变。

可以说,中国的飞狮形象与西方的翼狮起源上有着十分深远且复杂的联系,两者各自发展又相互影响。唐代金银器中的狮纹在继承前代装饰风格的基础上,吸收了外来文化的优点,经历了神异化、写实化到本土化的发展过程,是中西文化交流的见证者。

综上所述,鎏金飞狮纹银盒展现了何家村金银器装饰纹样丰富多彩的特色,与器形相辅相成,具有浓郁的异域特色与本土化风格,开创了中国唐代金银器装饰开放与多元的崭新风貌。作为中西文化交流的见证,它反映了唐代兼收并蓄的文化内涵、开放的时代风貌和自信的精神气质。

本文刊登于《文物天地》2020年第8期。

编辑:王龙霄

审核:耿 坤