深度阅读

丝路电台:石窟考察中的遗憾

“有遗憾,才会走得更远”

未能完成的新疆考察

(请聆听龟兹艺术与世界考古的音频节目)

宫治昭(Akira MIYAJI)教授,1945年出生于静冈县,现任龙谷大学特聘教授、名古屋大学名誉教授。主要研究印度、犍陀罗和中亚佛教美术,在既往研究生涯中基本上考察了所有的丝路佛教遗址,是国际学界著名的佛教美术史专家。

说到新疆考察,在2017、2018连续两年,宫治昭老师想带队来新疆考察石窟,但涉及路途遥远,很多联系不畅通,考察比较困难。当时我在李静杰、唐启山(宫治老师硕士)等老师知会下,让我做好准备,我也提前空好时间,准备一起陪同前来,照顾好宫治老师。但因为种种变故,机缘未到,新疆石窟考察一直未成行。

而在2018年底,宫治老师也再次结束在龙谷大学最后一项从印度到中国的科研项目任务,主要工作重心转向编撰书籍。所以丝路考察基本停止,新疆石窟的考察无限期搁置了。过去计划的新疆考察一直未能完成,我们没有完成老人家的心愿,一直都很遗憾。

1979年苏联入侵阿富汗,造成局势动乱,无法进行工作。外国考古学家和研究学者撤离,法国人去了乌兹别克和塔吉克斯坦,研究希腊化和粟特;而一部分日本学人则选择了新疆和巴基斯坦,继续研究佛教美术。可以说在研究史上,新疆和龟兹石窟也是宫治老师的研究新起点,从阿富汗转移后,宫治老师在这里找到了龟兹石窟与阿富汗石窟壁画的联系,并且其指导的学生也完成了相关的博士论文研究。相隔数千里的地区,两个石窟有着很多共同点的确让学人们感到兴奋。

随着2001年巴米扬大佛被毁,之后阿富汗重新建国,巴米扬石窟科技考古和石窟年代学的建立,使大家得到了一些新的认识,重新来看看龟兹石窟变得更为重要。

当时还有一个小故事,因为阿富汗战争刚结束,2003年日本再向阿富汗派出考察队的时候,因为害怕危险,日本年轻人不敢去。这时候是宫治昭、前田耕作这些老一代的学人站了出来,亲自再去巴米扬“开路”。那时候巴米扬地雷还没有清除干净,他们依旧义无反顾。而在日本,他们这些老一代学者,只有在需要社会呼吁的时候才站出来,积极去发声,该说时再说、该做时就做,一点也不犹豫。

中亚各国石窟和中国新疆石窟研究需要纵向和横向比较,但也需要集中在某个年代学阶段的横向比较才有价值和意义。但这几年,龟兹石窟与巴米扬石窟的互动研究正在推进,可惜的是终究未能完成。2016年我在最初开展巴米扬研究的时候,宫治老师亲自带队过来北京支持我,当时和李静杰老师一起聊天,也告诉我们,法国、日本已经接力研究了近100年,但这种研究没有终点。宫治老师在北京,告诫我们要努力考察、考古、留下资料给后人,留给下一代人。不要龟缩在房间里面空谈情怀和理想,这对于丝路研究几乎没用。

宫治老师对于我们年轻一代的鼓励和提携,让我们难忘。当时麦积山张铭、戴怡添博士等一起学习,大家相互鼓励,后来我们又一起来了新疆。

仔细思考过去的研究史,永远都要知道的是要培养年轻人,永远都要去实地探索,丝路考察和研究不是一代人可以完成的。

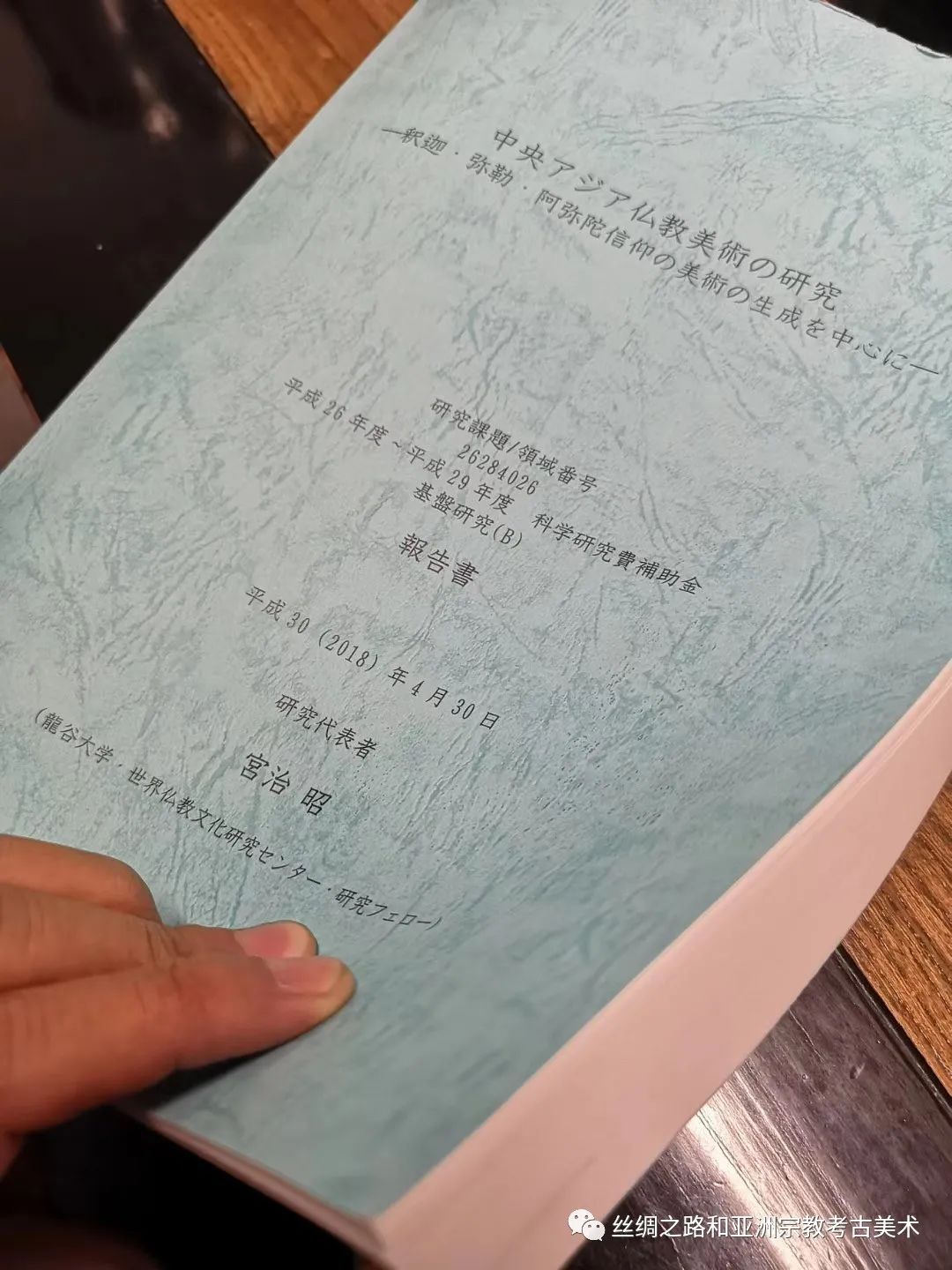

(书房中的宫治昭教授)

*

在意外中遇见真实的自己

每次去看望宫治老师时,李静杰老师都会带一些家乡的特产,叮嘱老师注意身体。而我却都是带着一堆问题,问的天昏地暗,完事后我们都会去小酒馆喝一杯,但我们都不胜酒力,一杯就倒,但这是交流的一种方式。在昏暗的居酒屋和小酒馆里,你也会明白人生有时候就是一场意外,谈论的话题也都很放松。

宫治老师年轻的时候从家乡静冈县考上名古屋大学,最初选择的是理工系,也想的是做一名日本制造的科技理工男,靠技术,生活一辈子。那时候的日本大学风气也很自由,60年代大学都还在闹着学潮,争取着自由自治和民主,学生们对于政治运动都狂热着,也认为全世界无产阶级要联合起来。宫治老师觉得这些空谈有些无聊,就经常逃课去附近的古寺院里面呆着闲逛,看看佛教造像,读读小说,在那里可以获得书本上知识,内心的宁静,以及独特的青春叛逆感。

后来偶尔一次在奈良古寺院中遇见了同大学的町田甲一老师,因为町田研究佛教美术,也熟悉雕刻技法,所讲的知识世界云里雾里完全脱离了无聊的现实,宫治老师被深深的吸引,决定改行转系去学习文科,研究佛教美术。因为佛教在亚洲传播中表现出来的宽容性,吸纳了各地的文化和信仰,宫治老师也认为会吸纳自己的性格。

说做就做,但转系换专习学习只是一个开始,宫治老师还需要在研究生活中证明自己,证明自己的选择没错。但人文的研究终究需要积累,在前辈面前,年轻人基本没有太多机会,在宫治老师24岁那一年,命运忽然垂青了他。当时名古屋大学的学长前田耕作和老师们忽然都异口同声的都认为宫治老师有研究天赋,应该去实现自己人生学术理想的地方,去日本年轻人无法到达的地方——而这个地方就是阿富汗。宫治老师做梦都没想到,一生中第一次出国、去的第一个国家居然就是阿富汗。

宫治老师信了,跟着名古屋大学去了巴米扬,那时候宫治老师还不知道阿富汗在地球上的哪一个角落,也不知道遥远的伊斯兰世界还有佛教遗址,只是觉得自己作为转系生不能辜负师友们的信任,也觉得自己会在同龄人中很酷。也可以离开这些疯狂的学潮人群,就没有想太多,就去了阿富汗。

从巴米扬回来,宫治老师才知道,除了研究天赋,还有一个原因,是因为他身材矮小,适合高空吊绳索攀爬高处石窟,而巴米扬石窟都已经损坏无法进入,所以考察队选用了他。们花费了两年时间撰写报告,但最后因为经费少只勉强印刷了一点。考察队的核心人物前田耕作又去了其他学校,当时的名古屋大学中亚研究陷入了困难,第一次考察队的老师也因为学潮被辞职,名古屋大学也没有职位给宫治老师,宫治老师就只好去了一个私立大学教学,在等待中前田老师又在别的大学组织了新的调查队,这次没有叫上宫治老师,但他们最终也没出版考察报告。在京都大学决定继续调查巴米扬石窟时,终于叫上了宫治老师,后来考古学配合美术史,出版了当时最全面的考古报告。在京都大学报告中,考古队长樋口感叹的说,宫治老师抱有执着信念,不惜生命,奋力爬上最艰险的石窟,并且可以自带干粮在石窟上面描绘一天,不下来休息,这些品质很珍贵。

宫治老师给我说这些的时候,可能是有些过于自谦,说当时也是迫不得已,因为巴米扬高处的石窟没有阶梯,爬上去就下不来,减少吃饭时的上下次数更能节约时间,也免得少担心受怕一次。而且所谓的考察队只有他和樋口先生两个人,樋口去周边地区考察照相去了,只剩下他一个人在石窟记录,为了打发时间也要认真做完,他也会经常打个盹再画线描图,每次说完宫治老师都会自己先笑起来,好像这是最深的记忆。也会接着开玩笑说,你去了这些石窟要好好调查,说不定看到哪些数据可能是睡觉打盹画的呀哈哈。

这是两种截然不同的叙事方式,但都是真实的,我也知道一个人只有不去关心自己做事会得到什么功劳,不去说自己当时有多么努力勇敢,只是说偶然和幸运,把生活的苦涩变成搞笑的谈资,才有可能真正做出事情。

同样,宫治老师也将日本年轻学人介绍给我,也会郑重其事的说,这是日本研究中亚最新的力量,你们再来一场竞争吧,你们年轻人可以相互多多刺激一下。因为我们都还不肯放手,还要做出点成绩来。我这些年一直在中亚跑来跑去,也会经常给宫治老师说说这些丝绸之路的新变化,但都是讲那些让大家抖着肩膀笑的事情。

这次在小酒馆里面,宫治老师只喝了一点酒,忽然有点哀伤的给我说:

‘’小邵,我前些天去静冈看望我的父母,他们都一百多岁了,他们不相信中国发生了这么大的变化。但是他们不能去旅行看看,我只能给他们看看中国的照片。可是我自己年龄也大了,耳朵也有些背了,最近身体又动了手术,无法进行长途旅行了,不能跟你去中国和中亚旅行考察了。

关于丝绸之路,你说的什么我也会努力去听,也请你帮我多看看这些丝路国家的新变化,但我更想听一些佛教美术中有意义的事情,这可能有些挑剔,但这是自己感兴趣的。请你每年旅行完就来告诉我,你做了什么,回来就告诉我。‘’

我当时听了,也知道这或许不是一个意外的玩笑,我曾经一直阅读宫治老师的书籍看世界,跟着宫治老师的脚步去学习佛教美术。现在宫治老师却谦虚的说要借用我的眼睛看看新世界,我的内心终于笑不出来了。

有时,人可能脆弱得因为一句话就泪流满面,有时,也发现自己咬着牙走了很长的路却不觉疲倦。不论前方和周围怎么样,但我会一直努力的搞笑下去,这是一个真实的我自己。

今年国际疫情影响,我也无法推进阿富汗和中亚的实地考察,也想起了过去的遗憾。这次我们结伴一起走进甘肃、新疆石窟,求教于各位师友、获得各种帮助,我跟着李静杰、孙志军、张铭、戴怡添等老师们获得很多石窟研究方法和视角,真心感谢。

*

丝路电台简介

新疆的旅行考察是漫长的,地广物博的新疆、风光壮丽适合旅行。从一个古代遗址到另一个古代遗址,一处石窟群到另一处石窟群,都会有不同的感受。但因为相距路途遥远,旅程中几乎很多时间几乎被固定在车里面,一日中的时光是在大巴车上度过的。于是,在车上的时光给了我们积累沉淀与思考的可能,我们可以慢慢总结、回忆过去。

为了给大家普及一些新疆石窟考察基础知识,邵学成博士和戴怡添博士的丝路电台应运而生。两位博士将通过语音的形式为龟兹艺术和世界考古研习营师友们讲述,涉及沿途考察的相关考古遗址和石窟寺的各个要点,解读一些有趣的石窟背景和丝路考察趣闻。希望在旅途中,大家一起穿越时空交流,建立起立体的丝绸之路和龟兹艺术感觉。

轻松化、生活化、年轻化的风格,丝路电台持续更新一周,针对现场设计,请大家多多关照。

——戴怡添、邵学成