深度阅读

佛塔的建筑与供养

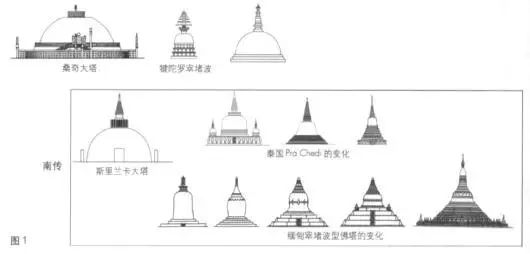

塔的形态,依律部所传,已有部派的色彩,但还可以了解出原始的形态。

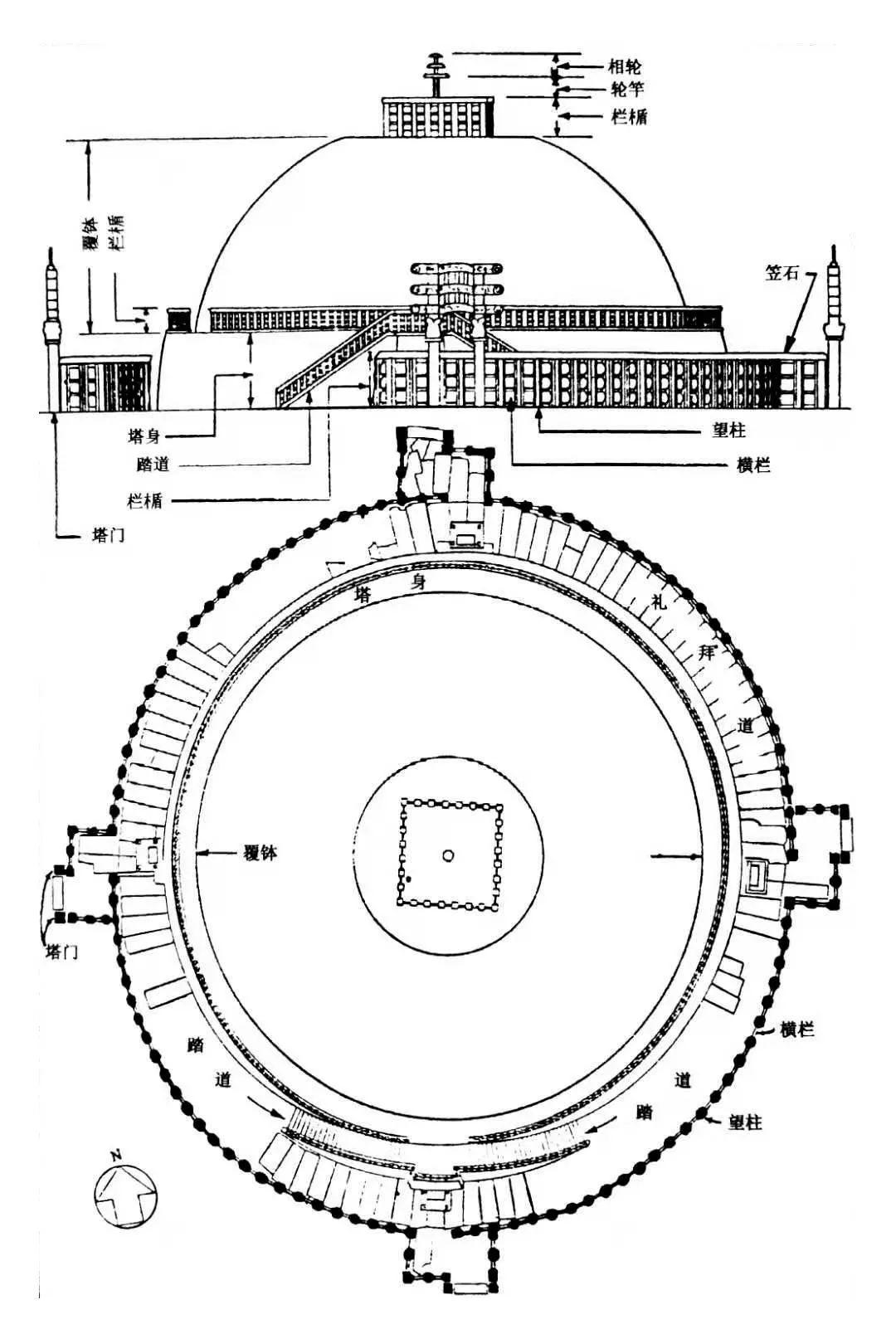

《摩诃僧衹律》卷33说:“下基四方,周匝栏楯。圆起二重,方牙四出(“塔身”)。上施盘盖;长表轮相”。

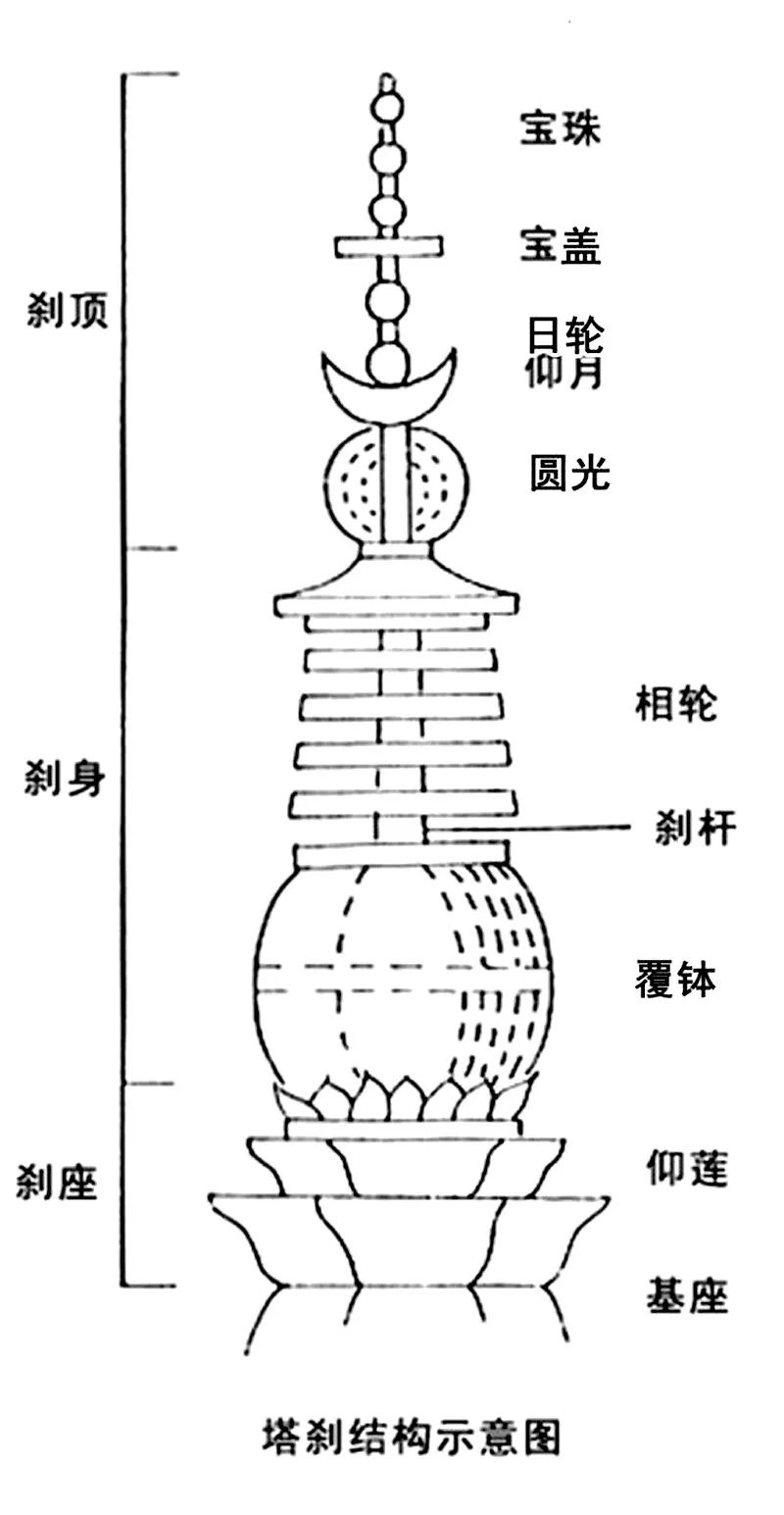

《僧衹律》所传的佛塔,是“塔基”、“塔身”、“盘盖”、“轮相”——四部分组成的。

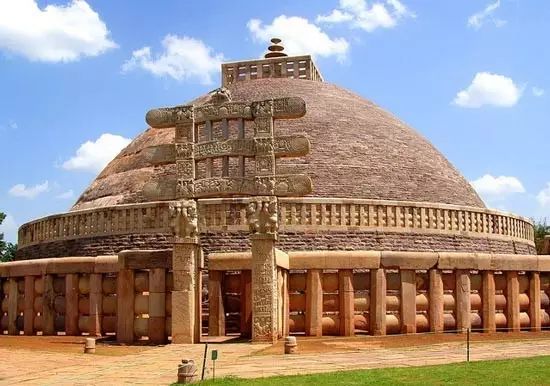

印度桑奇大塔

说一切有部所传的佛塔,是“塔基”、“塔身”、“覆钵”、“平头”、“轮竿与相轮”、“宝瓶”——六部分组成的,比大众部的要复杂些。

拉合尔博物馆石雕窣堵波,此塔出土于西尔克里(sikri)

这是南方的古老传说,当时仅分“塔基”与“塔”(身)二部分。

所起的“小塔”,《一切善见律注序》与《大史》,都说与王的膝骨一样高,并且是用砖造成的。

塔(身)是塔的主体,如稻谷堆一般,那不可能是圆锥形,而是半圆的覆钵形。

依《杂事》说,在“塔身”与“平头”间,加一“覆钵”,那是塔身的形态虽已经变了(《僧衹律》是圆形的二层建筑),还没有忘记旧有的覆钵形。

“覆钵”上有长方形的“平头”,那是作为塔盖用的(《僧衹律》名为“盘盖”)。

约“塔身”说,原与加土成坟的形态相同。现存Sāñci大塔,犍陀罗Gandhāra的Manikyala塔,塔身都作覆钵形,与锡兰的古说相合。

从“塔基”到“平头”,是塔;“轮竿”以上,是标记,如基督徒在墓上加十字架一样。

“轮竿”直上(后来有一柱的,三柱的,多柱的不同),中有“相轮”。Sāñci大塔是三轮,Manikyala塔是二轮。

塔上的“相轮”,起初可能没有一定,后来北方才依证果的高低而分别多少,如《根本说一切有部毘奈耶杂事》卷18说:“若为如来造窣覩波者,应可如前具足而作。若为独觉,勿安宝瓶。若阿罗汉,相轮四重;不还至三;一来应二;预流应一。凡夫善人,但可平头,无有轮盖”。

拉合尔博物馆石雕窣堵波,此塔出土于西尔克里(sikri)

微缩佛塔中的佛舍利

这样的露塔,在向高向大的发展中,如缅甸的Soolay塔,泰国的Ayuthia塔,在覆钵形(也有多少变化)的塔身下,一层层的塔基,是“塔基”层次的增多。

平头以上,作圆锥形。

南方锡兰、缅、泰的塔式,是属于这一类型的。

这样的塔,可说受到相轮(一至十三)的影响;当然上面还有相轮。

而原有覆钵形的塔身,作为覆钵形而安在塔身与相轮的中间。

这种屋(楼合)塔,层次一多,又成为“露塔”了。

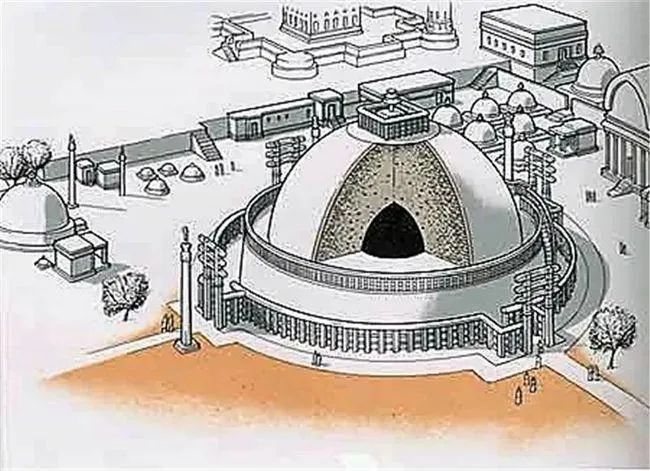

塔的向高大发展,是可以理解的。塔要建在“高显处”、“四衢道中”、“四衢道侧”,主要是为了使人见了,于如来“生恋慕心”,启发信心。

古代在塔旁建立高高的石柱,也就是为了引起人的注意。

但与膝骨一样高的塔身,如建在山上,远望是看不到的。如建在平地,为房屋、树木所障隔,也就不容易发见。在“四衢道侧”,与出家众的住处不相应,而且也难免烦杂与不能清净。塔在僧众住处的旁边(或中间)建立,就不能不向高发展了。

塔高了,塔身与塔基自然要比例的增大。总之,塔是向高向广大发展了。

现在留存的古塔,在北方,如犍陀罗地方的Darmarajka,Manikyala,Takti-Bahi,Ali Masjid塔,都是公元前后到二三世纪的建筑,规模都很大。在南方,公元前一世纪中,锡兰毘多伽摩尼Vaṭṭagāmaṇi王所建的无畏山Abhayagiri塔,塔基直径约三百六十尺,塔身直径约二百七十尺。法显说塔高四十丈。更高大的,公元二世纪中,迦腻色迦Kaniṣka王所造大塔,晋法显所见的是:“高四十余丈,……阎浮提塔,唯此为上”。北魏惠生所见的,已是“凡十三级,……去地七百尺”了。当然最高大的,还要推公元六世纪初所建,洛阳的永宁寺大塔了,如《洛阳伽蓝记》卷1说:“有九层浮图一所,架木为之,举高九十丈。有剎复高十丈,合去地一千尺。去京师百里,已遥见之”。

永宁寺塔复原图(王贵祥先生研究)

现存的Sāñcī大塔,也是在古塔上增建所成的。

锡兰传说:Mahiyangaṇa塔,起初是小型的青玉塔。

舍利弗Śāriputra的弟子沙罗浮Sarabhū,取佛的颈骨,纳入塔中,再建十二肘高的石塔,覆在上面。天爱帝须Devānaṃpiyatissa王子Uddhacūlābhaya,更增建为三十肘高。到度他伽摩尼Duṭṭhagāmaṇi王,更作八十肘高的大塔,盖在上面:这是不断加建加高的实例。

迦腻色迦王大塔,也是这样的,如《大唐西域记》卷2说:

王“见有牧牛小竖,于林树间,作小窣堵波,其高三尺。……周小窣堵波处,建石窣堵波,欲以功力,弥覆其上。随其数量,恒出三尺。若是增高,踰四百尺。基址所峙,周一里半。层基五级,高一百五十尺,方乃得覆小窣堵波。王因嘉庆,复于其上更起二十五层金铜相轮。……营建才讫,见小窣堵波在大基东南隅下,傍出其半。王心不平,便即掷弃,遂住窣堵波第二级下石基中半现。复于本处更出小窣堵波”。

这一传说,法显、惠生等都有传述,近于神话。然以事实推论,也只是在原有小塔上作大塔,为了使人见到旧有小塔,所以将小塔露出一些。这是越建越高,越建越大的趋势。

建塔是声闻部派佛教的特色,大乘佛法也继承了下来。

说到塔的多少,北方还不如南方。

在南方,不但塔很多,如缅甸Mandalay附近的四百五十塔,成为塔的世界。Pegu的Shwemauddu大金塔的基坛上,有数十小塔。Java的Borobudur塔周围,有七十二塔。或是塔群,或是多数小塔来庄严大塔。塔不但高大,而且众多。

建造舍利塔所形成的无数建筑,代表了那时佛教的形式化与艺术化的倾向。

塔身上精美的雕刻

拉合尔博物馆石雕窣堵波,此塔出土于西尔克里(sikri)

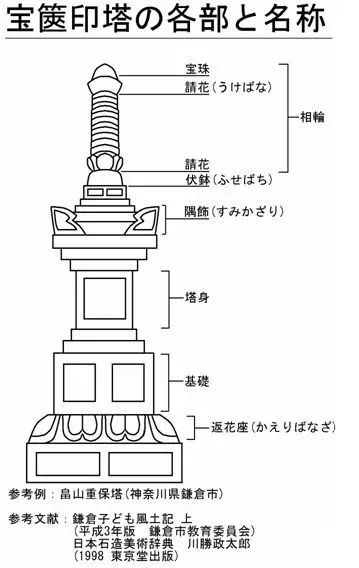

塔基、塔身、平头、覆钵、轮竿与相轮、金瓶──塔的结构,自身就是一项庄严的供养。

再加上精工的雕刻,形形式式的绘画。《僧衹律》说“金薄覆上”,就是大金塔那样的作法,金光闪闪,庄严中增加了尊贵的气息。

信众们平日(或节日)对于塔的供养,有香与华鬘;珠鬘、璎珞、幢幡、伞盖、灯明、饮食。

或以伎乐歌颂来供养,那是在诚敬中带有欢乐的成分了。

依《僧衹律》:中央是大塔,四面作龛,龛是供佛像的。在塔的四面,作种种的园林、水池,四面再建支提。大众部Mahāsāṃghika的塔园,不仅是建筑庄严,而又园林化。塔在一般人的心目中,是尊敬的,庄严的,又是艺术化的,越来越接近大乘的风格。

不过,塔在印度,始终是宗教的信敬对象,还不会如中国那样的佛塔,部分发展为点缀风景,“登临眺望”;或者神秘化为镇压风水(或妖怪)的东西。

建塔供奉舍利,舍利也还是要放在容器内的,如《四分律》卷52说:“云何安舍利?应安金塔中,若银塔,若宝塔,若杂宝塔,若以缯绵裹,若以钵肆酖岚婆衣,若以头头罗衣裹”。

金塔、银塔等,不是高大的塔,而是安放舍利的容器,所以说以衣(与布同)裹。

古来有安放舍利的舍利瓶,其实也就是塔。

小型的舍利瓶(塔),也可以供在屋内(发展为“屋塔”)。

安放舍利的容器,近代都作大塔的模型,但古代的形态是不一的。

如公元一八九八年,法人W.C.Peppe在尼泊尔Nepāla南境,发掘Piprāvā古坟,发见高六寸,径四寸的蜡石壶。壶内藏着骨片(舍利),刻着“佛陀世尊的舍利龛,释迦族人供奉”字样。这可能为八王分舍利,释迦Śākya族供奉(可能供在室内)的塔型。

又如公元二六五年(或作二八二年),中国鄮县所发见的,传说为阿育王塔。高一尺四寸,径七寸。从所刻的本生来说,应该是公元前后的舍利塔。

小型的舍利塔,或藏在大塔里,或供在室内。供在室内的舍利,如属于头骨或牙齿,更受到信众的尊重,或举行定期的大法会来供养。北印度那揭罗曷Nagarahāra的佛骨、佛齿,是受到非常尊敬供养的,如《高僧法显传》说:

“那竭国界酰罗城城中,有佛顶骨精舍,尽以金薄七宝挍饰。国王敬重顶骨,虑人抄夺,乃取国中豪姓八人,人持一印,印封守护。清晨,……出佛顶骨,置精舍外高座,上以七宝圆碪,碪下琉璃钟覆,上皆珠玑挍饰。骨黄白色,方圆四寸,其上隆起。……以华香供养,供养已,次第顶戴而去。从东门入,西门出。……日日如是,初无懈倦。供养都讫,乃还顶骨于精舍中,有七宝解脱塔,或开或闭,高五尺许以盛之。……(那竭)城中亦有佛齿塔,供养如顶骨法”。

佛顶骨与佛齿,都藏在五尺许的塔内。受到全国上下的尊敬,日日都迎到城中去受供养,这是公元五世纪初的情形。

到了六世纪初,惠生们所见的,又多了“佛发”。

到玄奘时代,佛齿虽不见了,仅剩供佛齿的台,却又多了佛髑髅与佛牙,如《大唐西域记》卷二说:

“第二合中,有七宝小窣堵波,置如来顶骨,骨周一尺二寸,发孔分明,其色黄白。……又有七宝小窣堵波,以贮如来髑髅骨,状如荷叶,色同顶骨。……又有七宝小窣堵波,有如来眼睛,睛大如㮈,光明清澈,皦映中外。……观礼之徒,相继不绝”。

玄奘的时代,不是迎入城内供养,而是供在寺内。

不但瞻礼要钱,又附加了一些占卜的俗习,这是北印度著名的佛顶骨。

在南方,锡兰的佛牙,也非常著名,如《高僧法显传》说:

“城中又起佛齿精舍,皆七宝作。……佛齿常以三月中出之。……王便夹道两边,作菩萨五百身已来种种变现(本生)。……如是形像,皆采画庄挍,状若生人。然后佛齿乃出,中道而行。随路供养,到无畏精舍佛堂上,道俗云集,烧香然灯,种种法事,昼夜不息。满九十日,乃还城内精舍”。

佛骨与佛牙,或是每天迎出,受人供养礼拜;或是每年举行九十天的大法会。古人对佛舍利的尊敬,到了无以复加的程度!

那种庄严供养,在印度本土,已经不只是在家信众的事,而是出家众在中主持推动的。《四分律》在受戒终了时,对新戒比丘这样说:“汝当善受教法,应当劝化作福治塔”!劝人修治舍利塔,竟成为出家众的重要任务!

其实供养三宝——作福,也不只是在家信众的事,如《根本说一切有部毘奈耶》卷4说:

“时诸苾刍,既闻斯说,多行乞匃,于佛法僧广兴供养,时佛教法渐更增广”。

“于三宝中广修供养”,包含了兴造寺院,建立塔婆(塑造佛像)。这些是能启发世人信心的。使佛法更兴盛流行起来,也就以此为弘扬佛法的方便。

舍利越来越多,舍利塔也越多越大,这该是一项重要理由吧!

本文转载自微信公众号《佛教文化遗产》