深度阅读

万年久长通慧眼|“万年永宝:中国馆藏文物保护成果展”(上)

中国是历史悠久的文明古国,也是文物资源大国。在党和国家的高度重视与支持下,一代又一代文物人接续努力,我国馆藏文物保护事业取得长足发展,文物保护工作已经从以抢救性保护为主过渡到抢救性保护与预防性保护并重的发展阶段,从传统到科学、从零散到规模、从合作到共赢。

为配合在北京举办的“国际博物馆协会藏品保护委员会第19届大会”(ICOM-CC19th TriennialConference),2019年8月,在国家文物局的组织和指导下,首都博物馆、中国丝绸博物馆、中国文物保护技术协会联合策划并实施“万年永宝——中国馆藏文物保护成果展”。突如其来的新型冠状肺炎疫情,导致ICOM-CC会议延期,展览也由原计划的2020年9月延期至2021年5月18日国际博物馆日,终于在首都博物馆顺利开幕。

万年永宝

展览汇集10个省(市)、23家文博单位的50余件(套)文物及相关辅助展品,基于馆藏文物保护学术成果交流、科学技术手段揭示、文物艺术价值呈现的定位,分为“万年”“慧眼”“巧手”“芳华”“永宝”五个章节,全面梳理中国馆藏文物保护的发展历程,展示馆藏文物科学认知、保护修复、工艺复原、预防性保护的最新成果,充分展现馆藏文物保护的中国理念和中国实践。

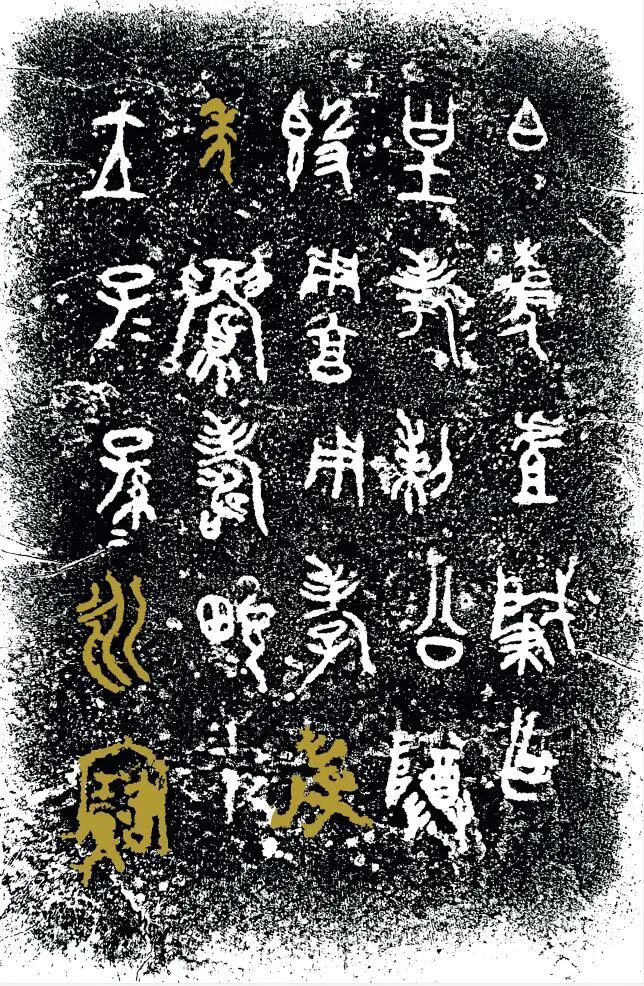

1978年12月,北京市文物事业管理局在通县物资回收公司征集到一件残铜簋,残缺约五分之一。之后在通县城关收购站的协助下,找到了这件铜簋的一些残片,使全器得以复原。复原后的铜簋缺盖,腹内铭文五行二十八字:“白(伯)椃虘肇乍(作)皇考剌公尊簋,用享用孝,万年眉寿,畯才(在)立(位),子子孙孙永宝”。展览名称“万年永宝”即来源于此。

复原后的铜簋铭文拓片

文物修复在我国具有悠久的历史,可以上溯到商周时代,晋侯墓地出土青铜器就有修补的痕迹,之后我国的文物修复经历了传统修复的经验保护阶段、现代科技介入传统修复的定性保护阶段、现代科技融合传统修复的半定量保护阶段。传承与创新并存,传统与科技互鉴,从经验、循证逐渐走向精准。

历经岁月的文物,仿佛一位翕然端坐的老人,用沉默缄封了过去,充满着无数的未解之谜,当人们走向它时则要穿越无尽的黑暗,这无尽的黑暗或许能用科技之光点亮。正是科技擦亮了索解文物奥义的慧眼,也照亮着探索古代未知世界的前行方向。

马首铜像原为清代圆明园海晏堂外十二生肖兽首喷泉主要构件之一。X射线成像结果显示,马首通体采用失蜡法一次铸造而成,并据此探明了其内部结构,为研究马首的制作工艺提供了重要证据。利用便携式X射线荧光光谱仪分析可知,马首材质为纯度98%以上的红铜。以精炼红铜为材,马首色彩深沉厚重,历百年风雨而不锈蚀。

子仲姜盘

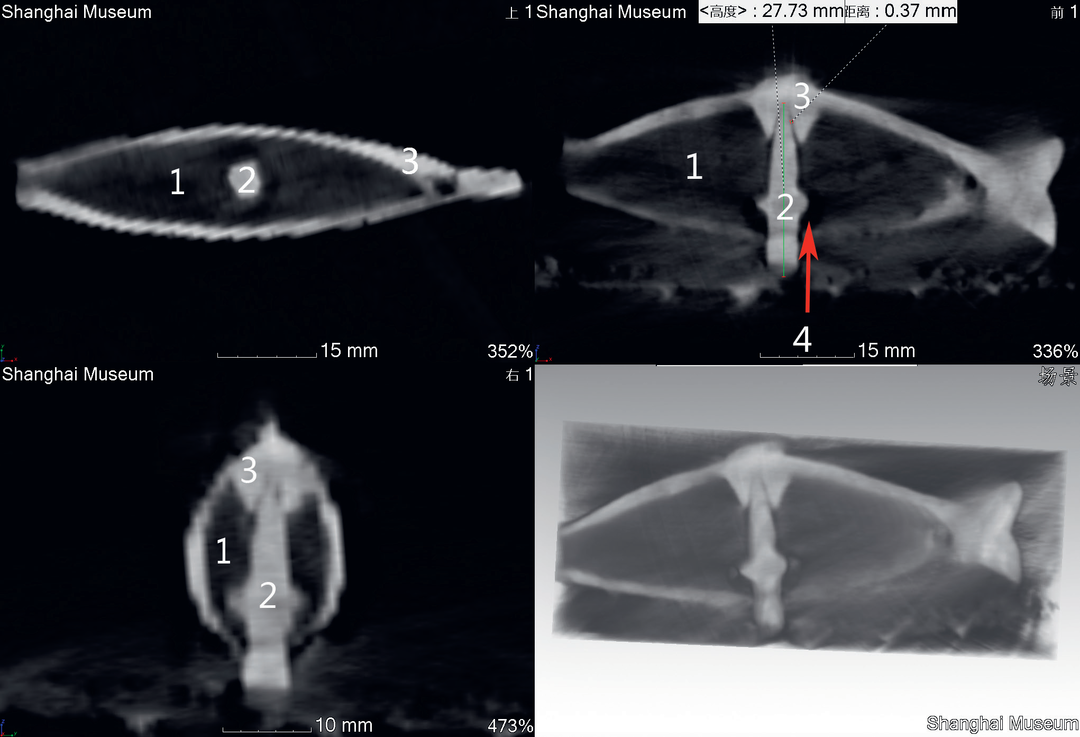

春秋时期的青铜器子仲姜盘内铸有31个水生动物,其中12个圆雕动物能原地作平面360度的旋转,X射线CT结果显示,旋转动物内部都配有一个转轴与盘体铸接。为了让动物作360度旋转,在合范浇灌铜液的时候,动物与轴的接触之处需要有一层非常薄的泥料,留出间隙旋转,并确保在铜液高温浇铸时,泥料不被冲坏或脱落,此种铸造技艺难度极大,体现了春秋早期精湛的工艺水平。

圆雕鱼 X 射线 CT 四视图

汪沟遗址是仰韶文化一处拥有相当人口规模的区域性中心聚落,在该遗址出土的瓮棺中发现了碳化纺织品。采用基于定制的多克隆丝蛋白抗体建立的微痕检测技术,对该遗址瓮棺出土纺织品进行分析,可以确认其为丝织品。结合其他考古发现,确切证明中国先民早在5000多年前的黄河流域就开始育蚕制丝,而且当时丝织品的存在具有一定的广泛性。

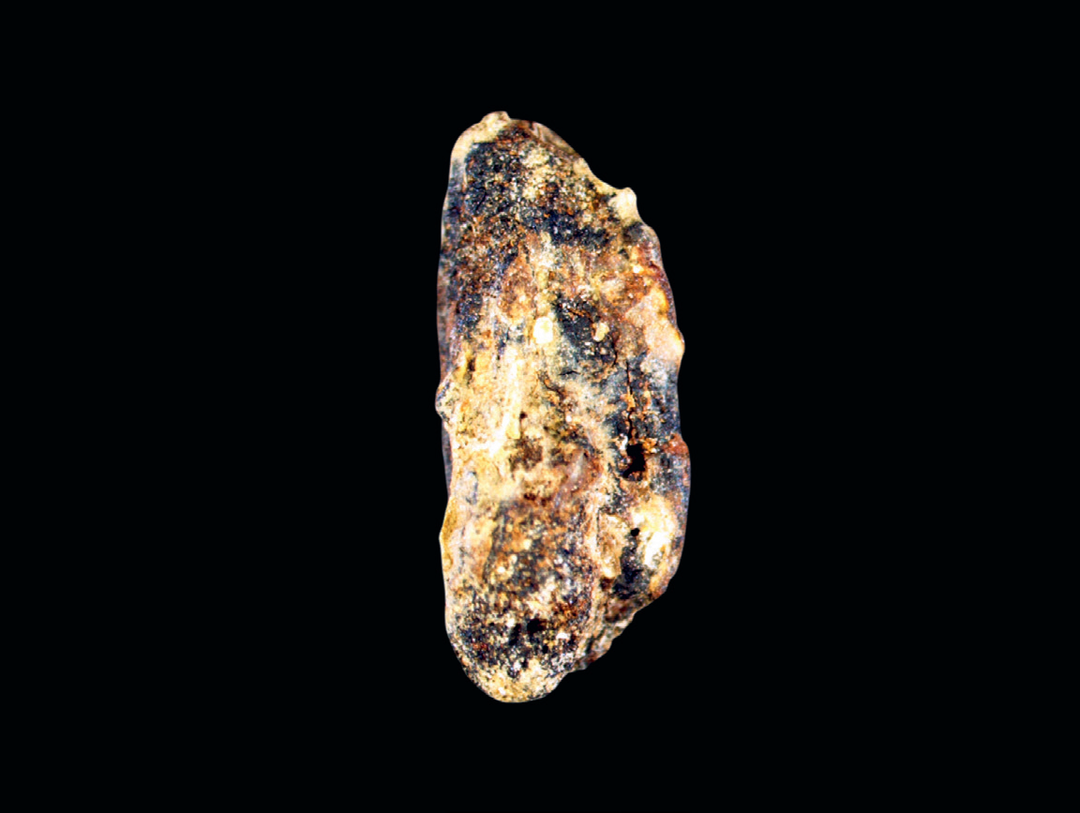

上山遗址出土碳化稻米

距今11000—8600年的上山文化,得名于浙江省金华市浦江县上山遗址。作为长江流域最早旷野遗址群,上山遗址从一开始发掘就出现密集的稻作证据,对探索人类走出洞穴和稻作农业起源提供了实证。上山遗址的稻谷遗存提供了目前世界上最早的驯化初始证据。据碳14测年可知,早在一万年前,水稻最早在中国开始被驯化。上山文化万年水稻起源、发展的证据,是对世界农业起源认识的一次重要修订。

▼

本文转自

《中国文物报》2021年6月22日4版

编辑|杨逸尘