深度阅读

“画中有话”——圆满无碍 慈悲众生

序

“观音菩萨妙难酬,清净庄严累劫修;千处祈求千处应,苦海常作渡人舟”,观音菩萨的全称为“南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨”,其中“大慈”意为能给予一切众生乐,“大悲”意为能拔出一切众生苦,也就是说观世音菩萨即为观听世间的一切声音,解决众生一切苦难的菩萨。由于观音菩萨发慈悲心,民间信众盛,所以观音信仰也流传甚久。

观音菩萨的出现和佛教典籍的流入有较大的关系。大乘佛教典籍《法华经》、《华严经》、《涅槃经》、《楞严经》、《般若经》(心经)等都有相关记录;特别在隋唐佛教宗派林立之时,就有更多独立成章的相关译本佛经出现,例如:《观音经》就是从法华经中的观音普门品衍化而来。

按照《观音经》中所示的“普门示现”,也可知观音菩萨有三十三化现身,他会以信众得以救度的形象展现在其面前,也可以依托于大众需要而化现出不同的形象。这些不仅包含了显教观音菩萨的形象,其中也出现了一些以密教观音的形象,较为突出的就是唐代时期密教千手千眼观音,可以说其掀起了观音信仰的另一狂潮。

千手千眼观音 莫高窟第3窟 南壁 元代

在佛教密宗典籍中有大量关于千手千眼观音的记录,在佛教史上最著名、最流行的是密宗大师不空译的《金刚顶瑜伽千手千眼观音自在菩萨修行仪轨经》和伽梵达摩译的《千手千眼观世音广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》。

而以千手观音为主体的佛教绘画形式出现在历史记载当中,当以地方画志《益州名画录》中所讲:“唐代名工范琼、左全、张南本曾画大悲变相……”这段讲述为例。不仅在北宋的画志中有记录,在莫高窟的壁画中也有一定的传袭。莫高窟保存有40幅《千手千眼观音经变》,分布在37个洞窟之中,从唐代沿袭到元代,近千年的时间。虽在盛唐时期就已经出现,但其绘制并不多,而在晚唐、宋时期开始大量流行,在西夏、元时期则达到了最为兴盛的状态。

莫高窟第3窟是元代时期(一说西夏)的代表窟,也是敦煌现存唯一以观音为主题的洞窟。洞窟中绘制的千手千眼观音经变,构图并不复杂,也不出新,而最大的特点表现在传神的人物造型和高超的绘画技艺方面。全窟为沙泥壁面,上敷薄粉,绘制壁画,壁面制作大体符合宋代《营造法式》一书中所记载的方法,具有很高的艺术水平。洞窟中绘制了多身不同的观音形象,但是最为吸睛的就是在南、北壁通壁绘制的千手千眼观音经变。

画中的千手千眼观音像共有十一面,叠头如塔;千臂千手,摆列如轮,在敦煌变文中也说到:“千眼遥观,千手接应。”在观音正面像的左右,各画出侧面相,共三层,除第二层中央面为忿怒相外,其余均为慈悲相。主体正面像长圆形,丰满圆润如皓月,细眉、弓眼、修鼻、樱唇,仪容慈悲,神情端庄。

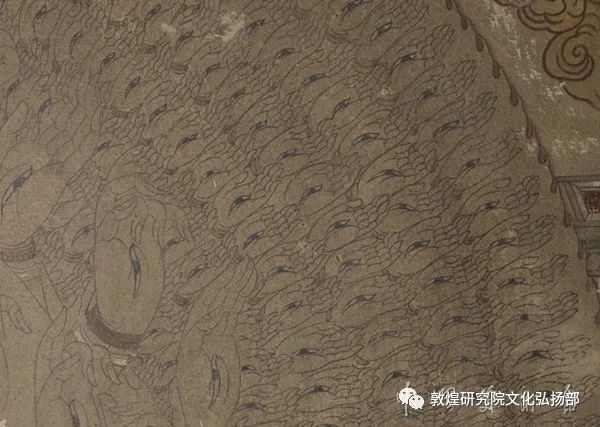

手部线描 莫高窟第3窟 元代

千手中的四十大手,有高举化佛、合掌、托钵等,其余呈圆轮状的各手,均安排得严密得度,自然合理,前后正侧,俯仰向背,穿插交错,层次分明,姿态万千,变化无穷。千手均以焦墨勾勒,色彩淡雅,造型蕴藉、庄重。

观音衣裙中带的描绘,运笔有轻重、虚实、深浅、浓淡,组织布局有疏密聚散,时而迂回蜿转,时而劲拨顿挫,或如春蚕吐丝,或以行云流水,如兰叶描,如折芦描,皆充分表现出丝绸织物的细润柔软、轻逸飘举的质感和动感。人物面容、肢体则用挺拔遒劲的铁线描,自然匀称,丰满圆润,造型准确,细腻的肌肤如有生机。

整窟千手千眼观音的描绘一丝不苟,千姿百态,耐人寻味。画工笔下的刚与柔、鲜明与和谐的对比,更是将中国画线描,酣畅淋漓地荟萃于壁面之上,渗透于微尘胚土之中,无不令世人啧啧称赞!

(来源:敦煌研究院)