深度阅读

敦煌守护往事:他们前赴后继,让文物重获新生

摘要: 文|李崇寒 王进玉 吕航供图|孙志军8月19日,总书记来到敦煌莫高窟实地考察,了解文物保护和研究、弘扬优秀历史文化等情况。在敦煌研究院同有关专家、学者和文化单位代表进行座谈时,强调,要保护好我们的国粹,敦煌文化展示了中华民族的文化自信,只有充满自信的文明才能在保持自己特色的同时

8月19日,总书记来到敦煌莫高窟实地考察,了解文物保护和研究、弘扬优秀历史文化等情况。在敦煌研究院同有关专家、学者和文化单位代表进行座谈时,强调,要保护好我们的国粹,敦煌文化展示了中华民族的文化自信,只有充满自信的文明才能在保持自己特色的同时,包容吸收各种文明成果。

保护敦煌文化宝藏,是近代以来中国很多有识之士的自觉行动,很多人为拯救、保护敦煌文物、艺术奔走呼号,倾其大半生精力守护和研究。这些守护者在抢救保存敦煌文书、壁画历史上,留下重重一笔。

藏经洞经卷正式被中国政府接管是在被发现9年后,京城学者尤其是罗振玉在其中发挥了重要作用。彼时,敦煌藏经洞所出大部分精华分别被斯坦因和伯希和攫取到手,运往伦敦和巴黎。1908年,伯希和在江南一带逗留,拜访当地学者。通过伯希和介绍,缪荃孙得知“敦煌千佛洞藏有唐人写经七千余卷,渠挑出乙千余卷函,并有唐人《沙州志》,又有西夏人书,回纥人书,宋及五代刊版”,以“奇闻”概之伯氏夺宝一事,对敦煌文书并不感冒。这或许与当时学术风气有关,大部分人埋头故纸堆,以四部之学为治学重点。正因他们“完全没有斯坦因、伯希和那样的学术敏感,也没有任何专业考古学的训练”,学者荣新江认为,“敦煌宝藏的流失是那个时代的必然结果”。1909年5月,伯希和再度来华,为巴黎国家图书馆购买汉籍,多次拜访两江总督兼南洋大臣端方,向其展示随身携带的部分敦煌藏品。端方看后,倒也识货,扼腕叹息,想从伯处购回一部分,被拒。6月底,清廷改任端方为直隶总督兼北洋大臣,因他常往返于京津之间,与北京政学、收藏界人士往来密切,伯希和敦煌获宝、携带部分文书的消息,很快在京城传播开来。据荣新江推测,伯希和当时携带的大概是他正在研究而没有随大宗收集品寄回巴黎的敦煌写本四部典籍、古文书等,恰也对清朝学者胃口。伯希和到北京后,住在八宝胡同,依传闻慕名拜访的学者络绎不绝。罗振玉第一次在伯希和处看到“敦煌石室所藏唐及五代人写木刻本古书”时,心情尤为复杂,喜的是,尚能从伯处影印和传抄部分敦煌资料,恨的是,大部分精华均被伯希和运回法国,当他听说敦煌石室仍留存有以佛经为主的8000件卷轴时,“惊喜欲狂,如在梦寐”。

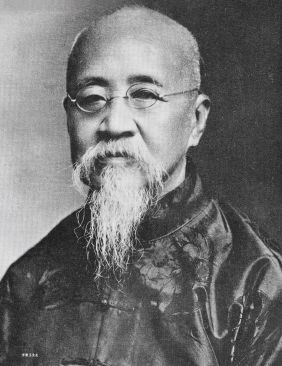

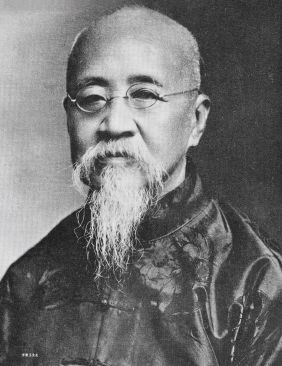

罗振玉(1866-1940),1909年为挽救敦煌藏经洞余经奔走呼号,对流散各处的敦煌文书留心购存,被视为中国敦煌学的奠基人

为免余经被他人所得,罗振玉利用其学部参事兼京师大学堂农科监督的身份,当即请学部发电报致陕甘总督毛庆蕃,托他将剩余卷子全部购送学部,并由罗振玉起草电文向学部领导请示。电文中明确说明购买经卷的钱先请甘肃方面垫付,随后由学部汇款偿还,学部担忧经卷要价太高,无力购买,将罗振玉草拟电文中还款等语删去。考虑到甘肃贫穷的经济情况,为筹措经费,罗振玉又找到京师大学堂总监督刘廷琛,建议由大学堂出钱购买,刘廷琛以“大学无此款”推脱,罗振玉只好向学部承诺“若大学无款,可由农科节省经费来购,不然,可将我个人俸给(当时罗振玉每月仅领得半薪40元)全部捐出”。学部终于8月20日致电甘肃:“行陕甘总督,请饬查检齐千佛洞书籍,解部。并造像古碑,勿令外人购买。”一个月后,甘肃方面发回消息,已按要求购得余经,花费3000元,这比学部想象中的金额少了许多,学部决定留住这些敦煌文书,主动承担了运送经卷回京的工作。从敦煌到北京,觊觎藏经洞宝藏的大有人在,政府要求运送回京的行为又进一步证实了敦煌卷子的价值。路途中,地方官绅、军民盗取敦煌残卷的事件时常发生。1910年11月,这批敦煌经卷由学部转交给京师图书馆(现中国国家图书馆),共18箱,另还有前一年陕甘总督送的一卷原样。中途流失了多少?未知。前车之鉴,为防再次被盗和丢失,1911年,佛学家李翊灼应京师图书馆之邀,对比较完整的经卷,按千字文的顺序,以字编号,并对其中2000多号经卷做了比较详细的著录。此后,京师图书馆又相继邀请其他学者进行排定编目,草拟目录初稿,1912年编撰完成京师图书馆藏的第一个敦煌遗书目录——《敦煌石室经卷总目》。中国国家图书馆因此成为敦煌文献四大收藏机构之一。大宗经卷从敦煌运出后,王道士有所保留地收藏后又分别被吉川小一郎和鄂登堡收购。1919年,甘肃省政府教育厅听说又有人从莫高窟买走了大量卷子,其中还存有大批藏文佛经,便下令敦煌知县,将藏文经卷“悉数运送来省,交由省城图书馆保存”。后经商定,王道士点验好的94捆藏文写经,留90捆就地保留在严密干燥的石洞中,其余4捆及11打带夹板经书移置敦煌学劝学所内,由兰州来的督办员从中带走1捆及1打保存于甘肃省图书馆。不仅政府下令保护敦煌文书,同一时期,以肃州巡防第三营营长率部驻扎敦煌的官员周炳南,也身体力行守护莫高窟。当时,白俄残余势力三百余人被甘肃督军陆洪涛安置在敦煌千佛洞。这些外来者在洞窟生火做饭,肆意熏黑壁画、破坏佛像雕塑,引起当地人民和周炳南的不满。周炳南一面会同县政府报请省署,建议速将俄人迁出,另做安置;另一面逐个检查各洞窟,编写号次,派兵巡查,进行保护。1925年华尔纳第二次带领福格艺术博物馆中国考察队前往敦煌盗取壁画时,同样遭到周炳南及当地群众的强烈反对,正是周炳南将事态的严重性告知杰恩,驱使杰恩给华尔纳写信,要求他停留在安西,无须前往敦煌。有人将华尔纳第二次考察的失败视作“中国成功抵制外国考察家在中国西北肆意妄为的开始”,这对饱经沧桑的敦煌文书和壁画来说,是个好消息。随着越来越多学者远渡重洋,接受新的思潮、学说和方法,20世纪20、30年代,中国出现了许多与敦煌学有关的书籍与机构,成果颇多。国家图书馆藏敦煌遗书——(上)老子道德经五千文 ;(下)大圣文殊师利菩萨像

1931年由中央研究院历史语言研究所刊行,集数年编纂、众人之力而成的《敦煌劫余录》就是其中代表,陈寅恪在序言中所提“敦煌者,吾国学术之伤心史也”不仅呼唤和激发了国人保护敦煌文物的意识,也向全世界传达了中国的愤怒与不满。1941年中秋节(10月5日),敦煌莫高窟突然迎来一位客人——国民党元老、国民政府监察院院长于右任。当时兰新公路通车,省去了很多前往敦煌的不便,于右任听说后马上自陪都重庆出发,前往西北视察。张大千在莫高窟对于右任一行进行了接待,陪同参观。两位相差20岁的大胡子走过藏经洞和第285窟(华尔纳曾想将该窟壁画全都剥走),面对“优美异常”“无与伦比”的壁画、彩像及无人管理、修缮,日渐荒凉的莫高窟现状,既兴奋又焦虑。

当晚,张大千在莫高窟的临时住所亲自下厨掌勺,宴饮于右任等人,二人对月饮酒,就莫高窟价值与保护问题讨论甚酣。张大千建议国家将莫高窟收归国有,建立相关机构管理、保护、收集、整理、发掘、研究和宣扬敦煌文物艺术,由于右任带头促成此事,于老表示赞同,提议成立敦煌艺术学院,聘请张大千为院长,一向闲散惯了的张大千极力推脱院长一职,对成立敦煌艺术学院倒是达成共识。

敦煌一行结束后,于右任沿河西走廊继续考察,沿途演讲内容大多与敦煌有关。在兰州的欢迎会上,于右任强调,“敦煌壁画笔力、笔势真是优美异常,无与伦比,它是东方民族遗留下来的瑰宝,实在有大力研究,妥善保存的必要。”他的多次呼吁在新闻界产生了很大反响。1941年10月25日,中央通讯社播发了于右任讲话的通稿,题为《监察院长于右任在兰州公开倡议迅速建立敦煌艺术学院,由名画家张大千予以主持》,随后,重庆《中央日报》《新华日报》,兰州《西北日报》等许多报纸都在头版显著位置转发。

有了受众支持,舆论造势,于右任回到重庆后当即向国民政府呈交正式提案,“提议设立敦煌艺术学院,以期保存东方各民族文化而资发扬事……招容大学艺术学生,就地研习,寓保管于研究之中,费用不多,成功将大。拟请交教育部负责筹划办理。”提议不久获得通过,教育部因体制等原因,不便设立学院改设国立敦煌艺术研究所,由时任教育部美术研究委员会委员常书鸿主要负责筹备工作。1944年2月,敦煌艺术研究所正式成立,教育部任命常书鸿为所长,一个新的时代就此到来。

于右任的敦煌之行不仅促成了国立敦煌艺术研究所的成立,在他提议下,教育部西北艺术文物考察团来到敦煌莫高窟进行考察和临摹,获得了大量宝贵的一手资料,对保护和宣传敦煌艺术起到了重要作用。考察团四人王子云、卢善群、雷震、邹道龙均受过中国与西方高等美术教育,与张大千力图“恢复”原有壁画“匠气”和“火气”不同,他们以如实再现壁画现存陈旧色彩和残破原貌为临摹原则,注重对象的客观现实性,为通过图像进行研究的学者提供了翔实的形象资料,再现了20世纪40年代初敦煌壁画的现状。1940 年,西北艺术文物考察团成立全体团员合影,后排右四为王子云,左一为何正璜考察团在莫高窟的考察活动断断续续维持了一年半,除临摹壁画外,还包含摄影、测绘等工作,成果以王子云绘莫高窟全景写生图(长5.5米,宽0.3米)及成员何正璜《敦煌莫高窟现存佛窟概况之调查》(实地考察莫高窟,利用第一手资料撰成的我国第一份“莫高窟内容总录”)最为知名。何正璜犹记得丈夫王子云绘制全景写生图时,“仔细测量每个洞窟的位置、远近、大小、高低,并密密附上清晰的编号,……为此跑东跑西地跳上跳下,用他所长于的绘画手法,更用他所不长于的测量方法,费了九牛二虎之力,总算把全图绘成了。”在没有照相机和任何先进工具的年代,记录下了莫高窟的昔日情形。1948年敦煌艺术研究所工作人员在莫高窟九层楼合影

1943年1月,西北艺术文物考察团在重庆沙坪坝(中央大学)举办第一次敦煌艺术展览,场面火爆,开始只设一间展室,参观者太多导致展览无法正常进行,教育部又决定在中央图书馆单独展览一星期,计3万人参观。据《大公报》报道,“观众自早至晚,拥挤异常,尤以六朝绘画陈列室内观者对我国古代艺术作风气魄之伟大无不惊奇”。一年后,在重庆举行的张大千临摹敦煌壁画展将这场持续多年的“敦煌热”推向高潮,重庆各界要人纷纷前往观瞻,票虽然高达50元法币一张,但售票处常排长龙,有时竟长达一里多。前敦煌研究院院长段文杰当时27岁,还在国立艺专求学,他第一天去看画展就没买到票,第二天专门起了个早跑去买票才得以看成。“有人说我是看了那次画展后才被吸引到敦煌来的,事情的确是这样”,段文杰后来回忆道。1945年,敦煌艺术研究所所长常书鸿在洞窟临摹壁画,常书鸿因一生致力于敦煌艺术研究保护等工作,被称作“敦煌的守护神

中华人民共和国成立初期,敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所,并把修复病害壁画作为保护的首要工作,这是我国最早从事石窟及其壁画等文物保护的专门机构。1980年,敦煌文物研究所将原来设置的各业务组改为研究室,保护组改为保护研究室。1984年,经省政府批准,敦煌文物研究所由原来的处级单位升格为地厅级单位,并改名为敦煌研究院,保护研究室随之扩大为敦煌研究院石窟保护研究所。当时专门从事壁画保护、修复工作的也只有5个人。五十年代,莫高窟主要照明工具是煤油灯,进洞窟工作用汽灯补充光线,主要是考虑油烟会熏坏壁画。美术组的老师们个个都是汽灯维修行家。这样的条件下,他们临摹了大量壁画,这些壁画的临摹作品到国外展览,也一样轰动了世界。

第85窟壁画修复现场

1951年,中央人民政府政务院文化部派专家对莫高窟进行了全面考察,并拟定了长远保护规划。在敦煌文物研究所制订的《1956—1966年敦煌文物研究所全面工作规划草案》中,就将壁画塑像的修整工作列为重点。在常书鸿的指导下,窦占彪等保护人员,首先采用边沿加固、泥浆粘贴、铆钉加固的方法对莫高窟几十个高层洞窟的壁画大面积脱落进行了修复加固,有效地保护了大量濒临脱落的壁画。经过60多年时间的检验,证明这种方法对保护壁画是行之有效的。为了抢修大量产生病害的壁画、彩塑,1957年,文化部邀请捷克斯洛伐克从事了30多年壁画修复的文物保护专家约瑟夫·格拉尔(Josepn Gerald)先生考察讲学。常书鸿所长邀请他来莫高窟参观、考察、介绍修复壁画的经验,约瑟夫·格拉尔于8月8日—8月14日作了六次壁画修复工作的专题报告,介绍了国外从事壁画修复工作的方法和材料,并用他带来的黏合剂在莫高窟第474窟做了修复壁画的现场试验,他用的方法就是用医用注射针管把黏合剂水溶液注入到起甲壁画裂隙,然后用纱布棉球压平。在他的启发下,敦煌文物保护工作者逐步试验改装了更加适用的修复针管和修复工艺。1962年秋,文化部徐平羽副部长率领由各方面专家组成的“敦煌莫高窟考察工作组”来敦煌工作,记述了各种壁画病害的现状,总结了以前壁画修复试验,提出了整修的初步计划。刚从波兰哥白尼大学获得文物保护硕士学位的胡继高作为文化部工作组的成员,主要任务就是研究攻克壁画修复难题。他首先采用现代高分子材料并经多次试验,配制了适合修复壁画的浓度配方,并逐步完善了修复技术,此后,这一方法就成为我国壁画保护的重要技术。20世纪70年代以来,这种方法已推广到全国各地。经过20年的修复实践检验,原文化部文物保护科学技术研究所、敦煌研究院完成的“敦煌莫高窟起甲壁画修复技术”获文化部1985—1986年度文化科技成果一等奖。近40年来,对以往所用的修复材料、工艺进行了总结,在加强传统修复工艺的研究与传承的基础上,也开始了壁画修复材料选用及性能测试、修复材料对壁画颜料的影响,以及敦煌壁画中胶结材料老化研究等专题研究。同时,高度重视保护材料的评估和应用效果的检测。通过以上项目的研究,使敦煌壁画保护修复材料在现代化、科学化的进程中,向前迈进了一大步。根据各种不同情况,研究开发出多种修复壁画的成套保护工艺。2004年“古代壁画保护国家文物局重点科研基地(敦煌研究院)”成立以来,敦煌壁画保护工作者的身份和职责发生了重大变化,过去只保护敦煌石窟的壁画,如今承担的壁画保护研究和修复任务已从敦煌石窟走向院外、省外,面对的是全国的壁画保护,这在敦煌保护史上是前所未有的。2009年7月30日,科学技术部、国家文物局领导在莫高窟为我国文化遗产保护领域组建的第一个国家工程技术研究中心——“国家古代壁画保护工程技术研究中心(敦煌研究院)”挂牌。2004年以来的10多年间,先后承担完成或正在进行的甘肃、新疆、青海、河南、宁夏、西藏、内蒙古、浙江、山西、山东、重庆、河北、北京等10余省、市、自治区的壁画、彩塑保护、修复等50多项重大保护项目。编制壁画、彩塑保护、修复方案近百项。其科研成果技术转化应用得到了很好的发挥。1987年以来,敦煌研究院先后同日本东京艺术大学、日本东京国立文化财研究所、美国盖蒂保护研究所(The Getty Conservation Institute(GCI))、美国梅隆基金会及美国西北大学、日本大阪大学、英国伦敦大学考陶尔德艺术学院(Courtauld Institute of Art)等国外科研机构合作,开展国际合作项目和学术交流,将世界上的一些先进技术、保护理念、方法应用到敦煌壁画的保护中。在壁画制作材料分析、壁画病害研究、修复材料筛选和工艺研究、壁画数字化研究、莫高窟周边水文地质环境、培养人才等多方面开展合作,合作研究不仅取得了丰硕的成果,而且与这些世界著名的文物保护研究机构建立了良好的合作交流关系。

壁画研究生班洞窟讨论(伦敦大学)

2014年,敦煌研究院进行了建院70周年系列纪念活动,其中举办的3个国际学术会议中,就有2个文物保护会议。在“敦煌论坛:2014丝绸之路古遗址保护国际学术研讨会”上,内维尔·阿格纽作了“盖蒂保护研究所和敦煌研究院的多方位合作”首场报告,全面总结了合作26年所取得的众多成果。酥碱壁画是敦煌石窟壁画中最严重、对壁画危害最大,且最难治理的病害之一。由于地仗(绘制壁画的泥层)酥碱,壁画粉层或颜料层与地仗失去粘连作用,使颜料层或颜料同粉层一起起甲剥离,严重者整个泥层都变成酥松的泥土全部脱落。因此酥碱是壁画病害中的一种顽症,有人称之为壁画的“癌症”,研究治理是一项挑战性的科研课题。通过对莫高窟洞窟病害的长期调查研究,特别是近30年来的洞窟环境监测,洞窟地层、壁画地仗等物质的分析得知,位于崖体下、中层洞窟的壁画产生酥碱病害,主要是由于历史上特定时间内洞窟受水的影响造成潮湿环境,或处在通风不良等条件下所引起的。而这个特定时间如果是偶然突发事件(如洞窟前面的大泉河发洪水进入下层洞窟等)可能就是历史上的某一天。2006年敦煌研究院科研团队和有关科研机构合作,承担了“十一五”国家科技支撑计划“大遗址保护关键技术研究与开发”重点项目中“出土文物现场保护移动实验室研发”“古代壁画脱盐关键技术研究”两项子课题。通过几年的科技攻关,取得了众多创新成果。这两项课题分别获得2009年度国家文物局文物保护科学和技术创新奖一等奖和二等奖。这些创新成果不仅应用在敦煌石窟的壁画修复中,也应用在所承担的全国各地相类似的壁画修复中。从挽救余经,到运用先进技术主动修复,正是几代人坚持不懈的努力和呼吁,青年学生、美术工作者、历史学家纷纷加入考察、研究、守护敦煌文物、艺术的队伍,让敦煌重获新生。李崇寒,“挽救余经 临摹壁画 收归国有:敦煌守护者登场”,《国家人文历史》2017年3月上;王进玉,“敦煌壁画保护六十年”,《中国美术报》第96期吕航:“敦煌莫高窟背后令人错愕和唏嘘的往事,文物保护背后那段艰辛历史”转载自公众号国家人文历史,仅用于知识分享