深度阅读

隐藏在佛教考古美术与中亚学术考察历史背后的武夫

2017-02-02 俱物头花 丝绸之路与阿富汗宗教考古美术

众所周知,阿富汗的战乱不是一天两天的事情,巴米扬佛像被毁也曾在历史上发生过多次。从1922年法国正式在阿富汗开启考古调查开始,部落冲突、民族起义、军事暴乱一直影响着考古学和艺术史研究的进程,同样当初法国对于阿富汗文化政策制定也是出于“法国精神、亚洲肉体”的指导方针下进行,考古学研究也被挟持在其中。

二战、冷战对于人文学科的研究影响很大,考古学、语言学也是最近几十年才摆脱国家文化国策和意识形态作用力,成为较为独立的人文学术研究学科,变成让人前赴后继的事业,这也是不争的事实,不需浪费口舌辩论。美日两国二战后海外人文研究成就斐然,也是与其政府支持和学人自律密不可分。

这本书是1964年日本首次为阿富汗文物举办的展览画册和研讨文章,展览是由吉川逸治、水野清一先生推动,在两国政府支持下汇集了世界上研究阿富汗最有话语权的代表人物,这些人都曾在二战前后考察过阿富汗:吉川逸治,罗兰(B.Rowland), D.Schlumberger, J.M.Casal 等,同时他们也是亲身经历第二次世界大战的学人,正值研究壮年。之后罗兰又在1966年将此展览带到美国纽约、华盛顿和洛杉矶进行巡回展览交流。这次美日合办阿富汗展览,是二战后曾经敌对的两个国家首次合作策划,总之,这也是一个有趣的展览。

那个时代举办展览和去外国调查考察,学人们深知政府支持的重要,尤其是在过去武夫当国时期,文化政策往往都要服从军事战略大计,这是那一代人熟知的“老派思维”。从二战中的学人们自身的成长史来看,水野清一将去云冈石窟调查考古时,就曾提前联系山西侵华驻军司令并很多照顾;罗兰因为精通日语也在负责日军密码的解译工作;D.Schlumberger也曾投笔从戎支持自由法国运动,都与战争有着密切关联。

我研究这次展览经纬的时候,除去正常的思维程序,闲暇时一些小问题吸引了我的注意力,除去研究外,为何经历战争的学人会对阿富汗佛教考古美术如此感兴趣呢?第一位考察阿富汗的日本人是谁?这些奇怪的问题此书中肯定不会涉及。

从19世纪开始阿富汗在经历英国三次入侵后,在1920年代逐渐成为独立国家,一个新兴民族国家的建立,立刻吸引了当时日本军政府的注意。时任日本驻英属印度使馆的武官谷寿夫(1882~1947)在1922年秘密前往阿富汗进行考察后,为以后日本大东亚战略圈考虑,建议日政府与阿建交。日阿建交后,日本军政府就根据谷寿夫的建议就派人学习波斯语、普什图语等语言文化类相关的学科,并陆续组织矿产商贸交流和技术人员援助阿富汗,获取情报信息的同时,努力了解这个新兴国家。后来这些中亚语言直接转化成的军事密码工作,也是那个时代的特色印记。阿富汗的语言解读成为是二战期间的日美两国之间间谍和谍报战的一部分,尔后太平洋战争中,日本军队成功破译美军波斯语密码,谷寿夫的语言策略发挥效用,其先见之明和预判能力着实令人吃惊。

不灭的兴趣让我继续检阅了关于谷寿夫的一些历史档案,对这个早期进入阿富汗调查的日本军人进行了深度找寻。谷寿夫的档案资料很多,其乃平民出身的一介武将,读过军校,参加英国军队在一战期间实战学习,仕途稳步升迁,“精忠报国”。但,在深度参与进中国近代史后,在吾国是个不待见的人物。除去日俄战争期间在吾国练兵外,1937年奉命率领熊本第六师团打进南京中华门,导致后来的南京屠杀虐杀事件,其罪恶被正义和千夫所指。

日本战败被美国降伏后,这些军人的下场变的捉摸不定,作为美国盟友的民国政府审判南京案件时,审判程序也出现了荒诞的一幕,实际的皇族主谋因为美国制定的保护皇族政策逍遥法外,“不够格”的谷寿夫被定为BC级战犯准备枪决。但即使这样,审判程序却进行波折艰难:一方面有效事实证据不足;另一方面级别不够的谷寿夫勉强充当了上级皇族的替罪羊,并不充分,行政执行上讲其实他只是万千执行上级命令的将士一员,不是指挥者,换言之,谷寿夫当时不执行命令也会被军法处置。

审判也因中国政府必须杀人以平怨恨为目标而制定,以暴制暴和血债血偿的刑罚在法治社会中则需要斟酌。

很多民国时期的新闻都报道了这个军人的下场:南京雨花台行刑那天,人山人海,面对只为复仇喝彩的大多数观众,66岁的谷寿夫知道自己的死会有什么影响,冷静悲伤的、却又意外的说出自己的死会让所有人后悔的遗言,服刑枪响后,事件符合了理论上罪有应得的语义解释。

第一位考察阿富汗的日本人谷寿夫死了,这个大时代的小人物生命之死,短暂终结了那个时代中日两个国家的怨恨,因为武夫治国是暴力战争根源,也是文化艺术的悲哀。各国经过战争暴力创伤的心灵都渴望平愈,都想尽快转身向未来看,向以后看,这是中日共识。

日本战后迅速被改造成为民主国家,战后逃避掉罪责而被保留下来的皇族华族贵族们都醉心人文研究,热衷艺术,心有余悸再也不涉足政治军事。战后幸存的部分精英分子的存留,保证整个社会风气和艺术文化趋向,再次对阿富汗产生研究兴趣,是以人文研究和学术考察为目的手段,学人都在努力表达描述着众多阿富汗古代遗址中战争与历史变革的因果关系,似乎与过去完全割裂了。某种意义上日本战后复兴迅速达到的科学与人文的高度是自然而然的必然,虽也隐藏深层人文危机,因为那些宿命感的罪责再也无人提起,遗忘是最好逃避。

促使日阿建交的武将谷寿夫用死亡之血灌溉了日本樱花华丽盛开了一个世纪,也渐渐的被淹没消逝。只是在另外的国度中,死亡还被用另外一种方式纪念着,煽动着。谷寿夫的故事似乎在说明这个问题,不把控制武力的权力审判束缚住,战争不会结束,只是会改变模样而再次出现,整个亚洲的局势确实说明了这一点。

二战后,经历战争的学人们再次奔赴到阿富汗,战争中曾经对立的两个阵营的学人,因为研究又走在了一起:美国士兵们战后进入了大学,开始认真的研究起亚洲历史文化和佛教美术,战后的一批佛教美术学者们几乎都有在亚洲的从军打仗经历,这是那个时代特色,也是“放下屠刀、立地成佛”的国外版本。水野清一带着考古队进入了阿富汗,小心翼翼地重走早期谷寿夫间谍们曾考察过的路,眼光变换了时空。

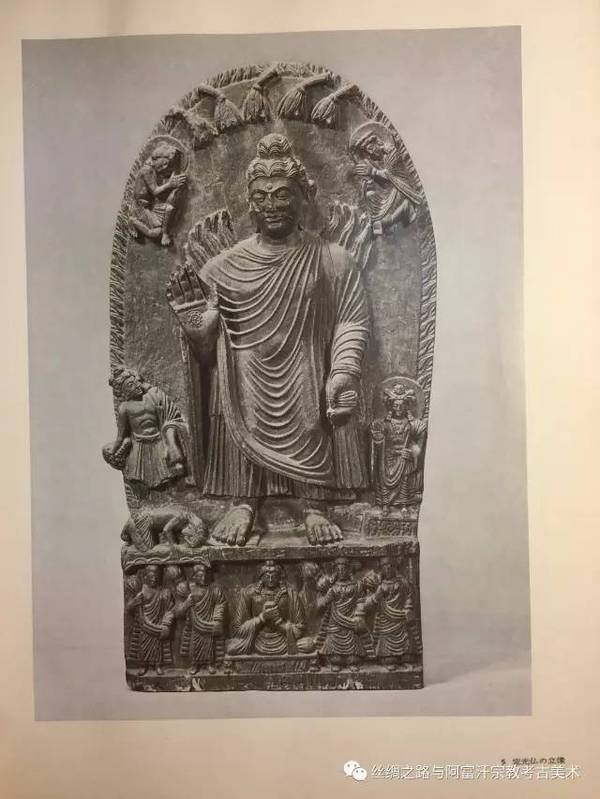

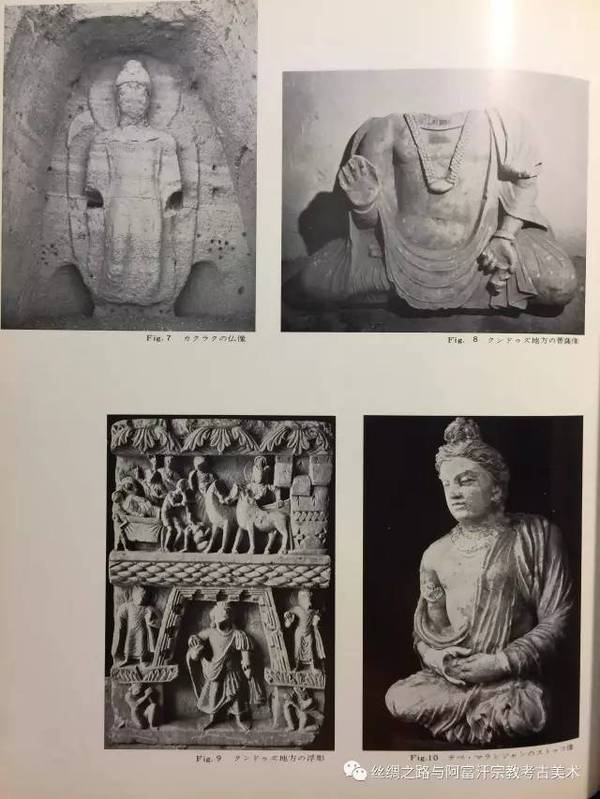

1960年代阿富汗的研究成果爆炸式的增长,此次的展览也是一个研究新时代开启的契机。这本书里所展陈的出土文物可以看出古代阿富汗贵族们的审美趣味,尽管这些少数人已经消逝,但芳华仍存,少部分贵族引导的历代时尚和赞助的宗教艺术,百千后还需要少数人用一本本扎实的书籍研究分析呈现给大多数人欣赏,除去风格和形制的直接美感,想要了解这些汇集多元文化的作品内涵,还需花费更多智力劳动,某种意义上学术研究也是少数人的人文景观,毋庸置疑。

二战后的阿富汗好景并不长,因为某些人的武力军权,在苏联的淫威下转换时空,开启了少数被屈服从于大多数的谬论思想时代,少数的文化精英和传统知识分子被某些人逐步清洗,世风江河日下。在这个国度中,少数人越来越少,多数人越来越多,少数人仍要服从着多数人的意见,某些人也越来越神秘的顶逆着这个世界的潮流,倒行逆施着。人山人海的多数人被某些人蛊惑起来的无知无畏,横流在原本充满希望的原野上肆意妄为,人文传统和物质古迹摧残殆尽,把美丽国家变成世界的孤寡,每天都还在重复上演中世纪的悲剧。

这些无聊的话语已经脱离了我的研究,说再多也没有意义,能说能做的也就是将这个第一人的不光彩的故事整理出来,而这个故事已经脱离了这本书和这个展览,对于我的研究又是毫无意义。

每当我感觉浪费了很多精力却在做无用功时,偶尔再看到这些文物图片,有人说阿富汗灰泥雕塑都一种神秘的特征,整体颜面上浮现着悲哀无奈的音容,也许这些佛教雕塑看清了这个时代的内容,刹那间也许明白了很多。