深度阅读

文物新疆 | 唐代吐鲁番的专职翻译都做哪些工作?

摘要: 在唐代,译语人,通俗地讲,就是我们今天所说的专职翻译,也是唐朝中央政府在某些部门设置的专职。在中国历史上最强盛的唐代,因为幅员辽阔,边疆地区地理环境和人文环境复杂多样,民族风情风俗差别很大,政府与边疆部落族群往来频繁,以及与国外开展外交活动较多,这就需要唐政府内部诸多机构和边疆地区拥有能够帮助他们传情达意,以通表疏的译语人。这些 ...

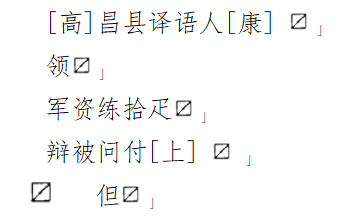

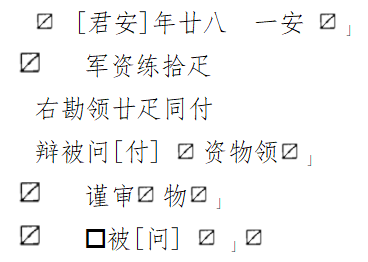

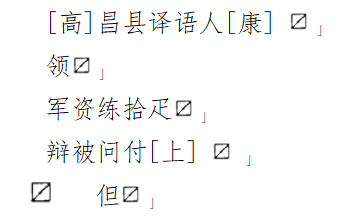

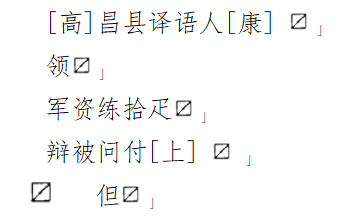

在唐代,译语人,通俗地讲,就是我们今天所说的专职翻译,也是唐朝中央政府在某些部门设置的专职。在中国历史上最强盛的唐代,因为幅员辽阔,边疆地区地理环境和人文环境复杂多样,民族风情风俗差别很大,政府与边疆部落族群往来频繁,以及与国外开展外交活动较多,这就需要唐政府内部诸多机构和边疆地区拥有能够帮助他们传情达意,以通表疏的译语人。这些译语人穿行于朝堂之上,行走于市井之地,也往来于寺院古刹之间。他们是政府外事活动的重要参与者,是唐丝绸之路上商贸活动的重要中间人,也是思想文化的重要传播者。自汉代开始,中央政府就在内部相关机构设置专职翻译。在对外交流最频繁的唐代,外交活动频繁使得唐朝中央政府更加注重翻译机构的设置,以沟通日常事务所涉及的语言阻隔。文献记载屡见不鲜。例如,在主要接待四方来朝入贡的鸿胪寺,唐政府就设有译语人。《唐六典》卷二尚书吏部说到“各个司都有固定的人员数量”并且说到“鸿胪寺译语人并计二十人。”这些译语人承担的工作部分不是唯一的,或者说岗位并不是固定不变的,即除了承担鸿胪寺的事务工作外,还协助其他部门工作。例如,兵部职方郎中、员外郎兼掌外夷地图,每有番客到京,即“委鸿胪讯其人本国山川风土,为图以奏”。地处大唐西域边陲的西州正是唐王朝向西陆上交通的枢纽,设置译语人就顺理成章了。据对吐鲁番出土的唐西州经济社会文书研究认为,唐西州的译语人主要有四大特点:第一,他们为官府工作,有正式编制职位。第二,他们多数属当地各族群,少数为汉人;当地各族群中,主要为昭武九姓胡和突厥人。昭武九姓胡说粟特语,当时粟特语在中亚是通用语言,用昭武九姓胡人为译语人是最适当的选择。第三,他们都是西州本地人,大多为高昌县人。有些译语人信息出自阿斯塔那等地唐代高昌县人的墓葬,而从常理推测,西州其他县因需要也会设置译语人,这些译语人大概也多为所在县人。西州作为当时中西交通的一个枢纽,本地汉人多少也都懂一点当地其他族群语言,那么以本地精通其他族群语言的汉人为译语人也不足为怪。第四,他们的工作范围很广,不仅参加军事行动和商品交易,还参加涉及其他族群的案件的审理。至于在审案中充当证人,或者起保人作用,当然,这不属于他们的工作范围,但是,他们某些时候的翻译作用可能会帮助案件的审理。还有就是在宗教活动场所,他们主要是以翻译经书工作为主,他们被称之为“译语僧”。这里发现了记录译语人参与军事行动和商品交易的文书。如下:第一件:《唐西州高昌县译语人康某辩辞为领军资练事》

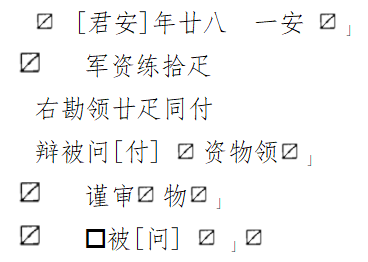

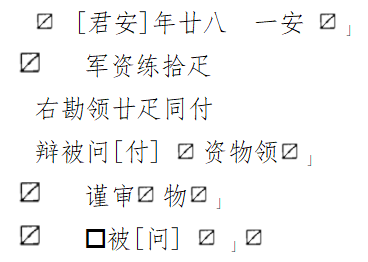

《唐西州高昌县译语人康某辩辞为领军资练事》(新疆维吾尔自治区博物馆提供)

文书记录了高昌县译语人康某领军资练情况。在领取军资练的时候,康某出现某种差误,后被官府发现,并被勘问,他所进行的辩护以澄清事情真相。这个内容与同墓出土的另外一件名为《唐君安辩辞为领军资练事》文书的内容相同。

这两件辩辞陈述了君安和安某两人的基本情况。君安与安某各自领了军资练十匹,与前件康某所领资练数目相同。专家根据文书上残留朱笔批语推断,前一件高昌县籍的译语人康某是昭武九姓的胡人,后一件文书中的安某亦应为昭武九姓的胡人。他们出来领取军资练,肯定是为了参加某项军事行动。而恰巧的是,辩辞的成书时间均在贞观二十三年,即公元649年,而此时,正值唐朝派安西都护郭孝恪,昆山道行军大总管阿史那社尔,组建了一支蕃汉联军,一举攻下龟兹。很显然,在这场军事行动中,译语人肯定参加了这支蕃汉联军的军事行动。有了他们的参与,联军的号令才能步调一致,联军的战斗力才能实现“一加一大于二”的联合军事行动的效果。他们在这次军事行动中,除了能够保障军事物资后勤供应的衔接,还能使这场军事行动能够顺利展开,并取得胜利。第二件文书名称为《唐尚书省为怀岌等西讨给果毅兼人事牒》(编号为Ast.III.4.093),为斯坦因在第三次中亚探查过程中,从阿斯塔那墓葬盗掘的。

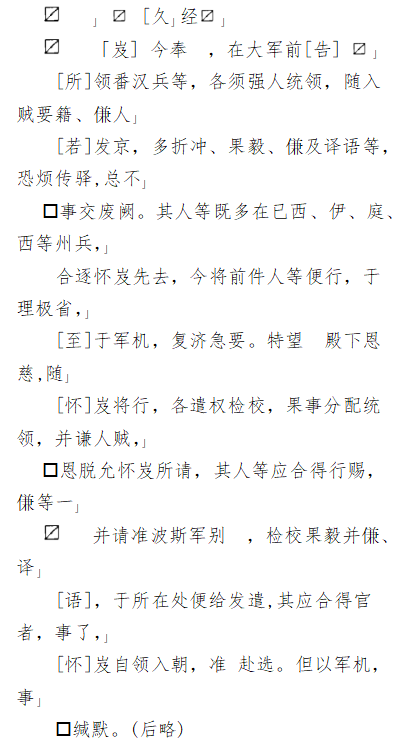

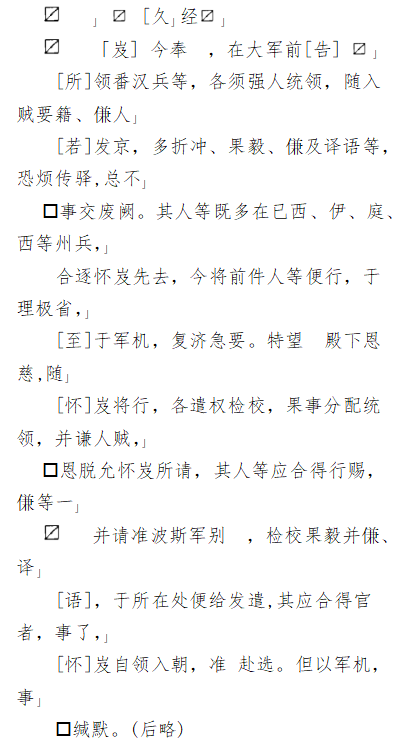

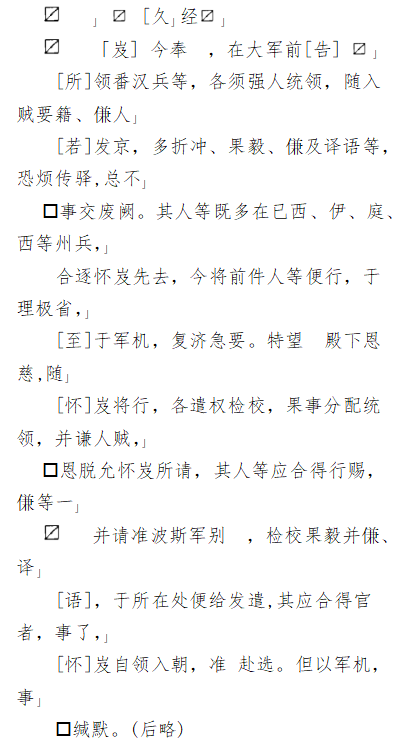

《唐尚书省为怀岌等西讨给果毅兼人事牒》,图片摘自《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文献(非佛经部分)》,上海辞书出版社,2005.8,第56页,Ast.III.4.093

据学者对此件文书的研究,唐高宗调露元年,即679年,为了送波斯王泥涅回波斯,同时,平定叛乱中的西突厥阿史那都支和李遮匐,唐朝派裴行俭组织了一支波斯军队,他们必须借助译语人在语言方面的准确传达信息的能力,才能顺利调配,领导这支蕃汉兵团。然而,这些译语人的费用是相当高的。为了节省费用,根据怀岌的请求,他们将就近从伊、西、庭三州州兵中招募这些译语人,与折冲、果毅、要籍、傔从一样,但这些并一定限制在州兵,他们一路行军一路征招。就像《旧唐书》卷八四《裴行俭传》记载:“至西州,人吏郊迎,行俭召其豪杰子弟千余人随己而西。” 这说明了,唐西州的译语人的招募和管理,并不是从行军一开始就招募的,而是就近原则,能够节省经费开支,管理也与其它军士一样,比较机动。唐西州的译语人因其所在的独特的地理位置和环境,在唐代西域的日常事务以及外交活动中扮演着不可忽缺的作用,客观上促进了不同地域、不同语言等人群间的交流、融合。(新疆文博院 李春长)

文物新疆 | 家书抵万金

更多人看到本文