深度阅读

莫高窟第220窟与供养人望族翟氏

文/彭芃

双层壁画

“十·一”一过,敦煌的冬天就快来了。深秋的夜晚,莫高窟内外游客散尽,回归它本该有的清冷与肃穆,如同过去无人问津的很多年一样。如果这个时候还滞留在莫高窟,那将是沉静下来与它交谈的最好时刻。当然,此时的每一个窟门早已紧闭,只能站在层层护栏之外,顺着三危山绵延的方向,看着窟门上的编号,想象着千百年前这里的辉煌与落寞。若是把起伏的时代兴衰都浓缩在一个窟内,220窟则是一个恰当的观看对象。

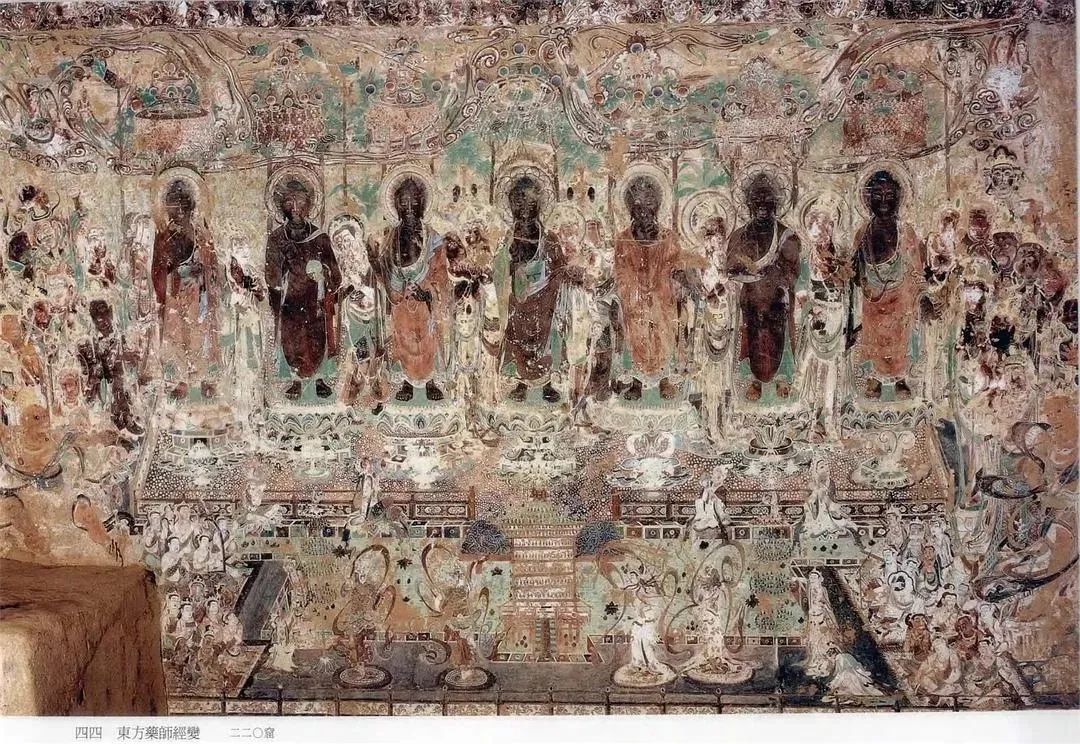

从九层楼往南,崖壁的第二层,220窟就夹在这一排洞窟中间。与其他大多数洞窟内相对统一的时代风格不同,220窟有着明显的视觉分野。覆斗式的窟顶上,四披绘满了小千佛,个个清晰而色彩鲜艳,像是刚画不久的,而四壁上则面貌完全不同,南北两壁是通壁大画:南为无量寿经变,北壁为药师经变,东壁门上画说法图一铺,男女供养人各一身,贞观十六年(642)题记一方,门两侧画维摩诘经变。四壁的画有些斑驳,略有褪色,但宏大的场景和细腻生动的细节描绘是窟顶千佛无法比拟的。

敦煌莫高窟第220窟北壁所绘药师经变

为什么同一个洞窟内的绘画风格差异如此之大,每一个走进220窟的人都会心生此问。这里发生过什么?这些壁画是为谁而作?画中人物与当时的历史有着怎样的关联?宏大的场景还原出了怎样的历史时刻?它们与当下这个时代又会发生怎样的连接?诸多困惑要从窟内东壁右上角一处隐秘的角落说起。

在这个角落,尚能看见一小块残存的“双层壁画”截面。所谓双层,是指后代壁画覆盖在前代壁画上,形成了明显的年代分层。在其他洞窟里,甚至出现了三、四层的叠加壁画。窟顶的千佛图绘于宋代,在20世纪40年代之前,220窟内自窟顶到四壁都是这样的千佛图,艺术和历史价值都比不上前代,因此在早期的研究中,研究者们并没有特别关注这个洞窟。直到1944年,当时敦煌艺术研究所的工作人员罗寄梅在修护该窟时,意外地发现千佛图下面似乎还有别图案。于是,他剥去四壁的千佛壁画,隐藏在下面的初唐时期绘画显露出来,将这个洞窟的历史向前推进了四五百年。因此,现在220窟内顶与四壁呈现出两种截然不同的面貌,也是唐与宋两个时代的对照。

在莫高窟的壁画里,通常后代覆盖前代作品,都会有一道“砍毛”的工序,也就是把原本壁画的表层砍磨得坑坑洼洼,让墙面更有摩擦力,这样新涂上的泥层就容易黏住,不易脱落。但是,220窟的“双层壁画”却鲜有“砍毛”的现象,宋代那层就像个保护罩一样,把初唐的绘画封存在了下面,保存得非常完好。后代如此在意前代的绘画,不仅因为绘制之精良,更重要的原因是,这个窟是一个家族的延续。

当表层的宋代壁画被揭下来后,西壁龛下露出了初唐所题“翟家窟”字样,敦煌望族翟氏的家族史就此展开。翟家是敦煌的大户,出资修建了220窟,也就是这个窟的供养人。供养人在中国古代艺术中是一个特殊的存在,如果忽略供养人,只去看壁画的风格流变和所画的佛教故事,往往都只是从“结果”出发去理解,而供养人是整个洞窟开凿“起因”的一部分,也是窥探当时社会现状的一个切口,理解莫高窟更现实和世俗的一个视角。翟氏历经世代,守护着这个洞窟,直到最终家族没落无力再支撑这个“翟家窟”,这背后串联着一段家族兴衰史以及整个唐代的绘画传播网。

望族翟氏

敦煌地处河西走廊的西端,这里原本生活着很多少数民族。公元前121年,汉武帝组织发动河西之战,原本居住于此的匈奴部落被击溃撤离,汉王朝开始管辖河西走廊,这也为之后丝绸之路的通畅奠定了基础。随着中原与西域的互通,河西地区的汉人逐渐增多,成为当地的主要民族。但敦煌居民的构成来源依然复杂,翟氏便是这复杂人口中的一支大家族。根据学者的统计,翟氏的构成来源主要有三支:一是匈奴部落或丁零部落的后裔,二是北朝时期迁自陇西的翟氏,三是隋唐时期的粟特翟氏,他们共同构成了敦煌翟氏。

这支家族世世代代在敦煌繁衍。直到初唐时,高祖武德六年(623)牢固占据着敦煌,贞观七年(633)敦煌正式更名为沙洲,中原与敦煌的关系更加密切了。虽然相距一千多公里,但不妨碍大族、文士往来于长安和敦煌之间,其中就包括翟家。翟家成了敦煌当地的名门望族,到了晚唐归义军时期,更是显赫一时,他们不仅与归义军最高统治者张氏和曹氏家族频繁通婚,也与敦煌其他世家大族结缔姻缘之亲,其中很多家族成员也任归义军中的要职。

根据历史的记载,翟氏是一个重视儒学和孝悌的家族,也是一个世代崇信佛教的家族。家族中人为官之人,还有一部分俄然落发,舍俗出家,其中一些德行高、声誉好的翟氏族人还被升为法律、僧政、都僧统等高级僧官。莫高窟自前秦修建第一个窟以来,就是敦煌修窟礼佛的圣地,香火未曾断过。翟氏自然也会通过开窟、造像、起塔、转经、写经、布施等方式来表达他们的敬佛之意和供养之心。其实早在北周时期,翟氏家族就已经有开窟造像的记录,但在翟氏营造洞窟的历史中,220窟和85窟则是重中之重,分别代表着莫高窟初唐和晚唐时期的最高水平,不仅是家族的荣耀,更是整个莫高窟艺术的精华。

220窟开凿于贞观十六年(642),翟通是开凿时的功德主,也就是这个窟的第一位主人,因此建窟形制、绘画样式与他的品位有着直接的联系。根据《检家谱》的记载,翟通是当地赫赫有名的人物,按照唐朝的制度,地方州会遴选本州的学子,经过县里的考试,并经州刺史复核后,合格者每年十月份随州的土贡一起,由州长官带到长安,再参加朝廷的考试后授予官职。简单来说,就是进行学习,而后将长安的先进经验带回当地。翟通就是敦煌的“乡贡之士”,在长安逗留期间,翟通又在层层筛选中取得了“朝议郎”的文散官位,居正六品。或许这个官职在长安不算什么,但在敦煌,一定是光宗耀祖的,翟通也是当时敦煌最有学问的人,又被授予“沙洲博士”的执事官头衔。

这样一来,翟家不但是当地的望族,更是当地眼界最广的家族,220窟的营建才变得与同时期其他窟不同,它有着新的面貌,是来自长安的面貌。

乐舞盛世

220窟的北壁,是一副场面宏大的东方药师经变,也是唐代乐舞场面最具代表性的壁画。如今若想复原唐代的乐舞场景,清楚地知道乐器组合、礼仪制度,亦或是舞蹈形式这些细节,壁画是最好的途径,如同当时的相机,完整地复制出了一千多年前的面貌。在中国的音乐史研究中,220窟的地位也因此而举足轻重。

东方药师经变是依据《佛说药师如来本愿经》而绘,中心位置绘有七尊东方净土药师佛,分别站在一个七宝莲花台座上。顺着莲花台座向下,画面的下方绘有一场极其盛大的歌舞表演,其中有4尊舞伎和28尊乐伎,舞伎在宝池前的舞台上,占据着画面最核心的位置。

在1944年壁画重见天日之后,经过学术界多年的研究和讨论,如今普遍认为画中舞伎舞的便是唐代颇负盛名的胡旋舞。胡旋舞源于西域康国,随使团进贡大唐,经丝绸之路由康国直抵长安,完成自西向东的文化交流。其原为燕乐,为宫廷专用,于每年上元节公开表演为民众所知,开始流行起来,完成从上层到大众的文化交流。

220窟-北壁下部-药师经变-胡旋舞

白居易曾写过一首诗,描述盛唐时胡旋舞的盛况:“胡旋女,心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘摇转蓬舞。”然而,胡旋舞究竟是什么样?除了文字的记载,其他并没有太多有关胡旋舞的详尽记录。此外,“舞者立毯上,旋转如风”这类的描述也只是大致记述了这种舞蹈的方式,即主要旋转起舞,伴奏乐器包含弦乐器等。

中央的四位舞者,两位穿白练裙,两位穿锦甲,每位舞者双手握着长巾在小圆毯上疾速旋转,姿态十分优美,仿若天仙。这样动静结合的场面并不易画,既要将人物动势描绘得栩栩如生,又要兼顾传神,可见当时画师的技法已到了炉火纯青的境界。

在220窟中的这幅乐舞图中,场景十分讲究,乐伎与舞伎对称地分布在舞台上,再加上高大的花灯树、华丽的舞台,可以想见这或许是大唐盛世下最绚烂的舞台。如此华贵的舞台,只依靠敦煌本地画师的想象力和技法是难以创造出来的,都城长安的影响便可窥见一二,这便是功德主翟通的贡献。在中国绘画史上,由于唐代的卷轴绘画极其稀有,存世之作也难以看到乐舞的盛况,而这一切留在了莫高窟的壁画上。从长安到敦煌,经由画师之手,胡旋舞的传播又完成了一次自东向西的文化交流。

贞观十四年(640),侯君集平高昌,打通“丝绸之路”,中原新的唐文化和佛教艺术也随之而来;到了贞观十八年(644),玄奘取经归来,大唐特派了使臣从长安到敦煌来迎接。这样来来往往,长安最先进的东西就被带到了敦煌,也包括建造的技术和绘画的样式。 220窟是这段历史中的产物,自然就被打下了时代的烙印。当地画工接受了中原新的艺术风格,创造出了一个划时代的窟,把敦煌的佛教艺术推向了新阶段,也为唐代洞窟的排年断代提供了标尺,而这背后最重要的推手便是供养人。

这些洞窟的供养人或许也未曾想过,自家的礼佛场所将被后人如此瞻仰、研究,但他们还是在窟壁上详尽记录下了家族的故事,至少是希望留住这份荣光。西夏之后有关供养人的榜题就越来越少了,有用的信息也越来越少,一来是因为开窟造像的风气逐渐衰落,二是因为汉族人的历史书写观念更强,更在意用文字留下些什么,少数民族则可能对历史文献的意识相对淡化一些。

但又必须要画上新的壁画,这是佛教的传统。几百年来在佛教活动中,绘画的题材也是不断在变化的。唐代流行画的那些净土变到了宋代不流行了,就要换上新的题材。也因为画变旧了,从信仰的角度来看,不能让佛像变得残破不堪,这是不敬,佛教里有个说法叫“不庄严”,因此新的供养人们都会出资重绘。这种重绘重塑的现象,在雕塑上表现得更明显,所以我们现在看到莫高窟和榆林窟有大量清代修复的塑像,虽然艺术造诣不高,但却是时代的见证,也是一代代供养人留下的痕迹。220窟也没有逃过被清代人修复的厄运,彩塑部分重修,好在大面积初唐壁画被宋代壁画“保护”了下来,如今看来,这反而要归功于宋人的重绘了。

“遇见胡旋”

美妙的图景可以留在文字,留在壁画,是否还有新的方式让它们停留得更久,传播得更远?在当下这个时代,距大唐盛世一千多年之后,胡旋舞还能出现在什么新的场景,焕发出新的生命力?在《王者荣耀》最新推出的“遇见胡旋”皮肤中,胡旋舞将以全新的姿态来到这个时代。

“遇见胡旋”皮肤,便是以220窟的这幅乐舞图为蓝本参考,由设计团队与敦煌研究院历经数月打磨,在“唐韵胡风”的艺术包容性指引下,数次尝试融合西域元素、唐代文化元素和敦煌元素之后,逐渐成型打造出的一位赤足轻点舞筵、急转如风的胡旋舞伎形象。整体配色上,传承于东方药师经变画中的人物形象——白色配以石绿色为主色调,青金石蓝为点缀色,辅以朱红拉起色彩对比。

遇见胡旋皮肤设计图

装饰纹理则选用了220窟中作为纹样配饰的缠枝石榴捲草纹,配垂蔓、菱格纹、圆叶纹、斜方格纹边饰等帷幔造型,以及壁画中装饰性流线型线条为点缀。服装设计在延用敦煌舞伎服饰特征——赤足裸腰的基础上,在胸口处设计了斜帔的造型,使得素雅的青白上衣多了份灵动之感,下身则是由石绿渐变为青金石蓝的纱制袴帑(两头系缚、形如囊、左右各一、着与小腿),极具敦煌乐舞的特色。

这些细节完整地还原出了一位胡璇舞者的美妙姿态。如果说此前人们更多的是依靠想象来复原这个失传的舞种,在《王者荣耀》的努力之下,想象变得非常具体,如同一位真正的舞者在眼前旋转起舞,而这也是继“遇见飞天”“遇见神鹿”之后《王者荣耀》与敦煌研究院的第三款合作皮肤。

如今,我们若想再如古人一般,将自己对宗教、对美好艺术的景仰之情抒发出来,或许已难以再修窟造像了,但这一切都可以通过数字化的方式延续下来。自樊锦诗院长起,敦煌研究院已为莫高窟建立了一个丰富而庞大的数字资料库,并且推出了“敦煌数字供养人”的公益活动。比如在2018年推出的第55窟的“数字供养人”项目中,参与互动的网民可以领取“智慧锦囊”,从30余幅精选莫高窟壁画中汲取人生智慧,还可以点击捐赠0.9元,成为敦煌文化的数字供养人,所募款项用于敦煌莫高窟第55窟的数字化保护。在中国社会科学院考古研究所研究员唐际根看来,募资只是一方面,更重要的是,让现代“供养人”对文物产生敬意,更多地了解背后的知识,通过扩大传统文化传播,让更多人去关注真正的文物保护。

此后,敦煌研究院与腾讯展开了一系列“数字供养人”计划,双方通过互联网公益、游戏、音乐、动漫、文创等多元化数字创意方式,鼓励大众,尤其是年轻人,参与到敦煌文化的挖掘传播当中。“遇见胡旋”皮肤也是如此,《王者荣耀》的制作团队与敦煌研究院的专家学者一起,开启了一种活化敦煌文化并重新演绎的新范式,也将这个时代对美好艺术景仰之情浓缩其中。

敦煌这片土地历经沧桑,供养人的虔诚之心正在以全新的方式被延续,被传承。时代不断更迭,艺术在用不同的面貌记录着每个时代,每个时代的人们又在以各自的方式反哺着时代,反哺着艺术给予我们的滋养。

主要参考资料:

1.荣新江,“贞观年间的丝路往来与敦煌翟家窟画样的来历”,《敦煌研究》2018年第1期。

3.朱晓峰,“基于历史文献的胡旋舞考证”,《敦煌学辑刊》2019年第4期。

2.陈菊霞,“敦煌翟氏研究”,兰州大学2008年博士生毕业论文。