深度阅读

一个老外眼中的中国盗墓人

作者与公安干警在中国河南省造访一处盗洞。专家估计数以万计的古墓曾遭偷盗。

一名来自河南省公安局,体态偏胖的的官员站在一片龟裂的灌溉渠里,指着麦地中间一棵孤零零、光秃秃的大树说:“就是那棵树,你看到了吗?树的右边,就能看到那个洞。”我顺着他指的方向看去,然后告诉他我所看到的不过是更大片的麦地。他笑了,说道:“对了!这就是他们掩人耳目的把戏!”

他指的是树旁边一处新鲜的土堆,这座1800前东汉末年魏国墓的唯一地面标志,而且仅在两天前的晚上惨遭破土盗掠。这也是我此行河南的目的,来看看中国盗墓贼留下的证据,这些罪犯通过偷盗古墓将文物源源不断地输送给古玩市场。

据估计,中国有大约有十万人从事盗墓行业,有专家估计仅仅在过去20年间就有超过40万座古墓被盗。盗墓人都是地下工作者(无论从字面意思还是比喻意义理解都是这样),他们经常出没于荒无人烟的地方,这里曾经是繁华城市的边缘地带以及富裕的贸易沿线。曾逮到他们的官员透露:这些盗贼大部分曾是农民。他们成团伙作案,并且向新加入的成员教授挖掘古墓的技术,好攫取最有价值的文物。他们盗取的文物经中间人辗转到收藏人的手里,再辗转至中国乃至世界其它国家的拍卖行。他们所留下的是惨遭破坏的、残缺不全的遗址,只能让人们对于历史窥见一斑,给考古学家留下无限的唏嘘与遗憾。

我在中国撰写有关考古的文章已经三年了,期间碰到的每一位考古学家都很熟悉盗墓人的活动。一位考古学家告诉我他正发掘一座古墓,古墓曾遭多次盗掘,早在几百年前,然后是二十世纪七十年代,最后一次仅仅发生在几个月前。广州警察局一直在追捕一些自由潜水窃贼,他们试图在午夜时分对广州附近一处水下遗址进行盗窃。从本质上来看,盗墓贼是很难发现的。一般来说考古学家也不愿意谈论关于盗墓贼的事情,因为他们感觉盗墓的规模之大,使得中国正在失去对自身历史的管控。

在之前去河南的一次旅行中,我非常有幸碰到一位当地的古墓专家刘老师,他生长于那里的一座小村庄,穷其毕生的精力从事有关丧葬习俗、文物以及各朝代都城的信息收集工作。当我告诉刘老师我想更好地了解中国盗墓人时,他同意帮助我,并叮嘱不要公开他的真名。他说在职业生涯中曾碰到过一些盗墓人,还采访过他们。他愿意尽其所能带我去见见某些盗墓人。

在考古人员发掘出曹操墓之前,盗墓人挖开一条通道直通其内

(曹操:汉末时期将军、军阀)

我飞抵河南最大的城市郑州,在一个大雪纷飞的星期日清晨拜会了刘老师。我们计划开车前往一个小县城,因为得知盗墓人将在那里蹲守。刘老师忽然停下车,摇下车窗,不安地高声说道:“我手机不见了!”在中国,手机里的联系人信息是非常珍贵的。他继续痛惜地说:“那里有我好多联系人的信息啊!”他一边载着我们向城外驶去,一边还在担忧着可能再找不回那些联系方式了,一路上他都神情不宁,沉默不语。他摇着头,轻声嘟囔着,好像是说“生气”或者“气愤”,只是没有提及我们将去往何处。

中国在修建陵墓方面已有4000年的历史,人们把陵墓视为连接此生与死后世界的桥梁。陵墓的造型风格千变万化,有巨大的深坑形、金字塔形、还有十字形的墓室,所用材料有砖块、夯土或石头,有时会在墓顶覆盖陶制的瓦片。尺寸也是大小不一,有的几平方码,有的近一平方英里。早期,随葬品只有青铜器以及玉石制作的圆盘和筒状物,然而到公元25年-220年的东汉时期,葬器中大量出现了体现日常生活的明器:小型房屋、战场和陶制的奴仆雕塑。在一本公元1170年印刷的,有关丧葬仪式的书上这样解释:“随葬物品应该与日常生活中使用的东西类似,只是尺寸要小一些。根据法律的规定,五品或六品官员可拥有随葬品30件,七品或八品20件,没有在朝廷任职的人则可以随葬15件。”

但凡有高等级陵墓开始破土,盗墓贼就会蠢蠢欲动。西安一些研究人员甚至认为中国的第一任皇帝,秦始皇的陵墓在他死后的公元前210年不久就遭遇了盗掘。他的陵墓号称是整个帝国的缩影,修建得宏伟壮丽,紧邻闻名天下的兵马俑。中国的考古学家表示,古往今来,十墓九空。

如果坟墓是连接生与死的桥梁,盗墓人就侵扰了灵魂的领地。根据中国神话故事,逝者,尤其是遭受冤屈的逝者,他们的灵魂会逗留人间,被困于黑暗阴湿的地方,比如坟墓里,他们也可以穿过活人的身体。畅销小说《盗墓笔记》的作者南派三叔说:“我们从小就是听这些古墓里的灵异故事长大的,对这些故事非常着迷。”

《盗墓笔记》主角本来不愿意做盗墓贼,只是家庭所迫,身不由己才走上这条道路。刘老师解释道:“盗墓活动过去都是以家庭为单位来进行的。如果父亲教会儿子如何寻找古墓,如何以最好的方式来进行挖掘,那他一定会教儿子最安全的技术,这些方法都非常可靠。”他继续说道:“现在这种模式已经变了。盗墓人往往是朋友或熟人,或者由较大的盗墓组织聚集起来的,素不相识的人们。”据刘老师讲,这种模式总是产生冲突,他就曾见到许多失败的盗墓行为就是因为某些心怀不满的盗贼出卖了自己的同伙。刘老师补充道:“他们或许不满于分赃不均,或出于受到了不公平的待遇。”

在去村子的半路上,刘老师安排我们在一处考古遗址用午餐。他的一位考古学家朋友正在工作,那是一处商代时期曾位于黄河口岸的遗迹。一队由当地农民组织的队伍在发掘现场已经清理出一方深12英尺,面积30平方英尺的坑洞。当我们走过去的时候,他们还在用铁锹和刷子清理着冰冷的地面。其中一些妇女站在泥地里,脚穿带跟的鞋,其他人手握铁锹,没有戴手套防护。据考古学家介绍,他们的工资很低,但也足以在农村维持生活。刘老师遂解释道:“盗墓的动机很简单,也能理解,毕竟一个得手的盗墓贼一晚所得就够他赚一年的薪资。”

盗墓人探寻墓穴所使用的金属探杆(洛阳铲),这些遗留下来的探眼暴露了他们的行迹。如果探杆触到障碍,地下可能就会有墓穴。

盗墓人拿走自己认为值钱的东西,践踏其它部分,破坏考古遗迹。考古学家说:“这就是我们的工作,盗墓贼不在意且毁掉的细微之处往往会使我们深入了解遗迹。建造技术留下的证据、墓穴里物品的位置、潜在的价值和重要信息荡然无存。尽管如此,刘老师和他的朋友还是让人出乎意料地对这些盗墓人充满同情,他们解释道:“这里的农民以种植粟和玉米为生,有时种点绿豆,他们确实没有更多的手段赚钱养活自己。”

返回车里,刘老师对我说一般每天这个时候他都会小睡一会儿。他担心了一晚上丢失的手机,实在是疲惫不堪。快开到收费站的时候,刘老师把车停了下来,调低椅背,靠在上面,开始轻轻响起了鼾声。

尽管盗墓手段已延续了几个世纪,由于中国古玩市场需求的激增,在过去的30年以来,盗墓技术已有了很大的改变。盗墓贼配有对讲机、氧气罐、照明设备、链条锯。自20世纪90年代以来,中国公安已加大了对盗墓的打击力度,制定了严厉的惩罚措施,并与美国、欧洲通力合作,严防走私,还在去年组建了国际信息中心。

有些考古学家表示这些努力已见成效,虽然微弱。今天的盗墓人也不再像以前那样肆无忌惮了。1997年有一起著名的案件,有报道称当时超过1000人盗窃青海吐谷浑王国时期(公元417至688年)修建的古墓。据一位考古学家回忆,当他在遗址的一头进行发掘工作的时候,盗贼也在另一头埋头苦干。今天的盗贼虽然还像以往一般“矢志不渝”,但或许不会那样莽撞和愚蠢了。

就在我抵达河南以前,一则消息报道称在湖北(中国另一个古墓繁多,盗墓猖獗的省)发现一伙儿盗墓贼。当地农民报告称他们发现了一个盗洞,洞周围都是烟蒂和打火机。调查人员到达当地,逮捕了一伙儿人,从中国媒体的报道得知他们是从山东来的嫌疑人。被捕的盗墓贼交待他们已将文物卖给一个名叫“小胖儿”的人,卖了400万元人民币(约六十四万三千美元)。

通过调查,发现这名神秘小胖儿名叫张某某。张某某没有工作,却坐拥两套房产,账上常有大笔的现金流水。在他的两处房产内,调查人员发现了198件从全国搜罗到的失窃文物。湖北省考古所所长鲍董博告诉我说:“查收的这批文物年代为春秋战国时代(公元前771年至公元前221年)到晋代(公元1115年至公元1234年),当公安人员找到它们的时候,就好像刚出土一般,盗墓贼并没有对它们做任何修补或清理的工作。”小胖儿是众多中间人之一,负责将文物从盗墓贼手里辗转至阔绰的收藏者手里。

鲍所长说:“他们分工复杂,有些出钱,有些出力,有些给予技术指导,有些负责具体挖掘。你知道的,无论在哪儿都不缺那些想来钱快的人。”

刘老师睡了20分钟,期间流水声和鸟鸣声不绝于耳。他猛地睁开眼睛,大叫一声:“我的手机!肯定是在这车里的某个地方,快帮我找一下!”他一下子跳出车外,盯着车座下面仔细搜寻,忽然兴奋地说:“在这儿!镇高兴啊!这回我们可以出发了!”

地处河南的一片粟米地里发现有近期盗掘的痕迹。盗墓人挖开一个深18英尺的洞,打穿一个覆盖瓦片的墓顶连通下面的墓穴。

刘老师浑身都充满了活力。他打开收音机,开着车,边听边哼唱,一直开往豫北的小城镇,那里每个人似乎都对盗墓有所了解,或者至少知道哪些人都“光顾”过哪些地方。某人在我们到达两天之前的晚上盗窃了一座古墓,因为害怕追查,都逃离了城镇。刘老师说:“这次没能安排你采访盗墓人,但至少可以带你去盗墓现场看看。”

一名当地的农民一天前发现了那个洞,于是打电话报了警。两名负责调查的民警答应陪同我们一起去现场,一同前去的还有警局的领导以及其它两位官员。在灌溉渠里,一位姓袁的警官指着田野的那边对我说:“你看到那棵树了吗?”我们向着他指的方向走过去,他解释说自己负责夜间在这个村子巡逻,查看地里有没有可疑人员。他承认道:“通常这种巡逻的方式是逮不到窃贼的,抓捕成功的时候一般是有老乡反映情况,我们立即赶往现场,然后抓到嫌犯。“

在那棵树旁边,我们看到了那个洞,洞的直径大约2.5英尺,周围都是脚印。我们跪下来,仔细查看洞里的情况。洞深大约18英尺,我可以依稀辨认出破损的瓦片,那是三国时期魏国墓的墓顶,再往下看就只有一片漆黑。袁警官伸出手比划着盗贼如何钻进洞中:他们身体靠着洞壁的一侧,脚抵着另一侧,一点点向下挪。下去后,他们要扭曲着身体努力钻进狭窄的墓穴中。袁警官解释道:“一旦下去,就站不起来了,你必须像猫一样匍匐前进。”之所以知道得这么详细,是因为前一天他用绳子把自己的同事吊入洞中。袁警官接着说:“我们就是用这种方法检查所有被盗的墓,查看墓穴是否有异常迹象或有再次被盗的可能。”他表示数不清自己进入过多少个被盗的墓室。这个墓的面积大约有160平方英尺,里面仍然填满了泥土。河南的大部分古墓在经历千百年之后,无论是洞内或砖瓦缝里,都填满了淤泥。他说这个墓穴内相对简朴,没有什么文物。窃贼仅仅留下了脚印和打的洞。

盗墓贼是非常难抓捕的,一定程度上是因为他们行动的高效性。这些团伙会在盗窃之前先用洛阳铲进行勘探。袁警官告诉我们说:“如果下面只有土壤,探杆就很容易深入;如果有墓在下面,探杆就会碰到坚硬的物体难以下延。“窃贼会在该位置做好标记,随后再返回。团伙一般8到10人,天一黑就开始实施挖洞,一直干到凌晨2、3点钟。在此期间,他们必须深挖开一个直达墓顶的、足够人钻入的洞,再破入墓室。墓室内更辛苦,要将贵重文物逐个刨出,再用绳子将其吊上地面。袁警官指着从洞口延伸出的,一直到通向田野外的脚印说:“走出这里之后,他们就逃离县城。”

然而对于抓到这伙盗贼的可能性,袁警官耸耸肩,说:“有太多类似于这样失窃的墓需要追踪窃贼的去向,因此我们只能尽力而为。”——能抓住他们的可能性实在是微乎其微。他握了握我的手,和其余当地公安民警返回面包车。在未来的夜里,他还要返回这里巡逻。

刘老师决定在河南再呆几天,会会老朋友。在送我去火车站的路上,他表露出和刘警官一样的宿命论,对我说:“古往今来,所有盗墓贼都是受利益的驱动,这一行永远都不会缺人。”

盗墓是一件不招人待见的活计。那些盗墓人因为呼吸墓穴封存过久的恶劣气体可能会导致窒息,还有可能因塌方而遭活埋。他们还要勇敢面对鬼魂、僵尸以及被灵异附体的风险。如果与中国整个历史和迷信活动共存的盗墓是一种犯罪,那它也是一种交易,遍布社会底层到社会上层,影响了国内乃至全球经济。刘老师说过:“没有古玩买卖,就没有盗墓的存在。”

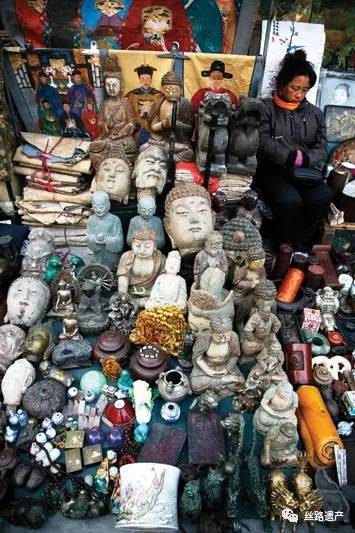

一些小贩在北京著名旅游市场潘家园兜售古玩。然而大部分的所谓古玩都是仿制品,这样的市场与展览馆和拍卖行很可能成为非法挖掘文物的专营地。

过去10年,古玩市场蓬勃发展。中国古董总是熠熠生辉,以超过预期的价值在苏富比和佳士得这样的国际拍卖行进行拍卖,十分抢手。2011年,仅中国陶瓷艺术品在纽约佳士得的一次拍卖就拍出了三千八百万美元。

虽然国际拍卖行按照规定试图阻止文物流入市场,中国国内古玩市场需求的增多仍然助长了盗墓活动的猖獗。2012年,中国艺术品与古玩市场的规模位列全球第一。在北京,我拜访了一位名叫张进发的古董鉴定师,他的办公室是在一座名为“天雅古玩城”的综合大楼内。在他的办公室内,除了一些古董花瓶外没有过多的装饰,这些花瓶装在有污渍盒子里,屋内香烟缭绕。

张进发说:“我劝大家不要收藏古董,责任太大。”他本人从20世纪八十年代早期就开始收藏古董,因为想更近距离了解中国历史。按他的话讲:用手“感受历史的厚重”。作为一名鉴定师,他经手了许多号称“最近出土”的古董。他解释道:这些东西都是盗墓而来或者从遗址的施工现场偷来的。在中国,事实上没有什么新出土的文物是可以合法买卖的。他继续说:“你很容易从附着在器物表面上的土粒鉴定新出土的器物,因为即使清理后还是有土粘在器物表面。“委托他鉴定文物的收藏者们差不多都知道自己买的是什么。

几天后,我赶往北京古玩市场潘家园,这儿也是旅游线路由来已久的一部分。张进发提醒我这里95%的物件都是赝品,都是为了骗取游人而仿造的。商贩们在户外市场的地面铺上毯子或报纸,兜售大量毛主席纪念品、仿制的唐代小塑像,还有那些看上去不起眼但又很逼真的陶片、金属碗。我停下脚步,看到一只脏铁锅,于是问小贩货物的来源。他说每个月他都要开车五个小时去山东的另一个古玩市场进货。我拿起那支锅,问道:“这个从哪来的?”他笑了笑,说:”你觉得呢?当然是从地里来的!“

来源:Archaeology.org

译者:IICC-X 田梦