深度阅读

看穿衣 识佛陀——关于佛陀服饰的特征与断代

导 语

佛陀服饰所涵盖的内容非常多,细究起来包括袈裟的面料、染色的由来、缝制的方式、每一种样式的穿法讲究等。

盛世收藏网资深用户“太阳很大”按照历史时间线索讲述了佛陀的服饰演变。这种变化与朝代更迭有关,也与当时外来因素、边缘政治因素等有所关联,朝代更替只是起到了推波助澜的作用。

作者对于不同时代佛衣的微妙差异化的看法十分精妙,这些似乎不经意的小细节对于精确断代可能有重要的辅助作用,特别是面对一件没有佛头、没有纪年、大部分残缺的造像残件来讲(事实上,很多情况都是如此),是十分实用的。(本文主要涉及的范围起于十六国,止于唐。)

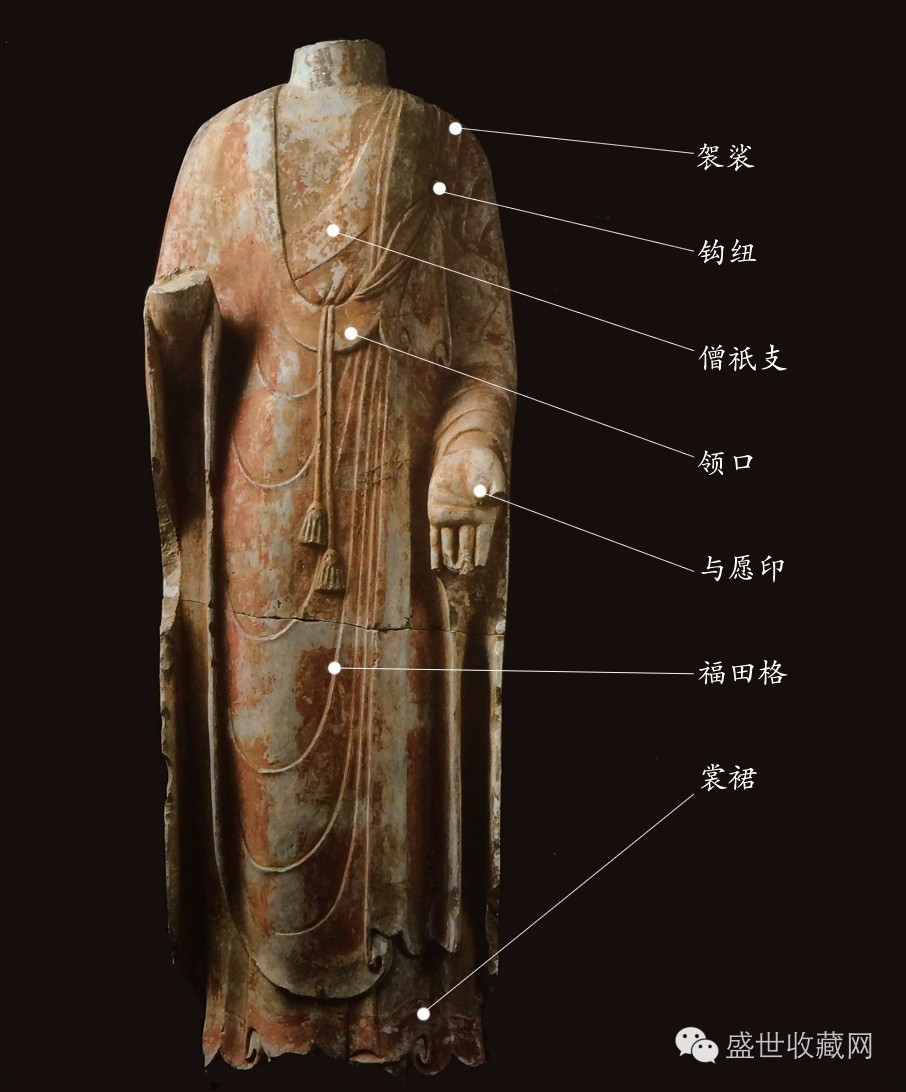

袈裟

佛陀的衣服称之为袈裟,

梵文Kasaya。

袈裟功德殊胜,

凡有袈裟所在,

一切天龙善神皆会给予守护。

袈裟的特点

一,由裁剪过的长条形布拼接而成。

二,染坏色,区别于凡俗着装。

坏色就是非正常色,上述两点是为了与印度民俗的着装区别开来。印度民俗认为白色是尊贵的,衣服不得裁割修补。

据《四分律》的记载,佛陀教导阿难,“过去诸佛着如是衣,得成佛道;未来诸佛亦当着如是衣,得成佛道。”袈裟为求解脱之人所穿的法服,涵义绝不止于的佛教偶像僧侣等所穿着的衣服那么简单。袈裟上的条纹格子有如万顷良田一般,这就是“福田衣”称号的来历,代表着生命的滋长以及佛法的利己利人、宏大无边。至于袈裟穿几层,用何面料,等等,都有典故根据,不一一细说。

袈裟的溯源

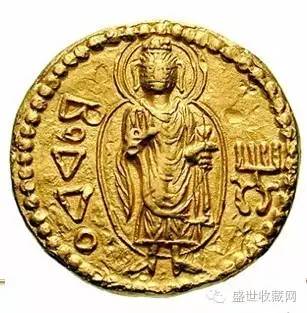

公元二世纪,古印度贵霜王朝迦腻色伽一世时期的金币上铸刻了佛像,是目前传世最早的佛像,可以清晰地辨认出佛陀着通肩大衣式佛衣。

中国最早的佛陀形象衣饰特征,都来源于古印度佛陀样式。两汉时东西方文化交流紧密,大量包含各种佛陀图样的佛经和造佛的僧侣工匠进入中土,早期的佛像具有明显的异域特征原因就在于此。那时的佛像存世量太少,可确切知道年代的也稀少,不过汉地的佛陀衣饰与古印度的佛陀着装律典有许多区别,很多细节是原创的,主要原因是汉地的审美观念和政治需要。

1941年,在四川彭山汉代崖墓发掘出土了一件陶摇钱树座(高21.3厘米,南京博物院藏),陶座上塑有一尊坐佛,束发,高肉髻,身着通肩大衣,左手持大衣一角,右手上扬,基本形态与犍陀罗的佛坐像很相近,这尊佛像可视为中国最早期佛陀形象的代表(公元2 - 3世纪)。

汉地佛衣样式名称

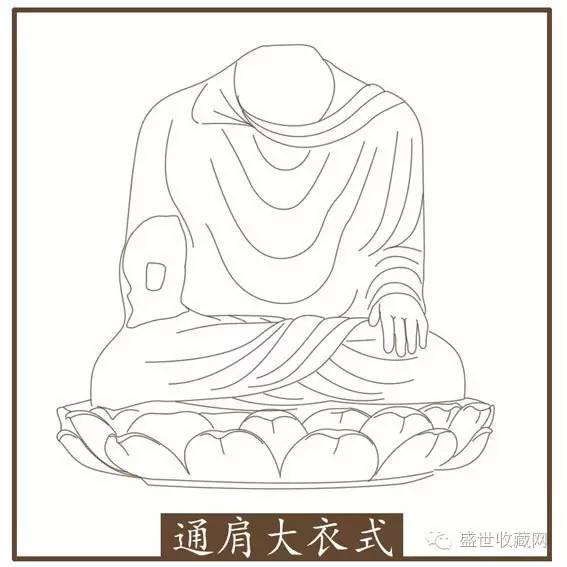

通肩式

这种服饰来源于古印度犍陀罗地区,是中国最早兴起的佛衣样式,也是汉魏两晋唯一的样式。特点是袈裟圆弧形领口,大衣从脖颈部一直下垂到腿部,结构简单,特征明显。

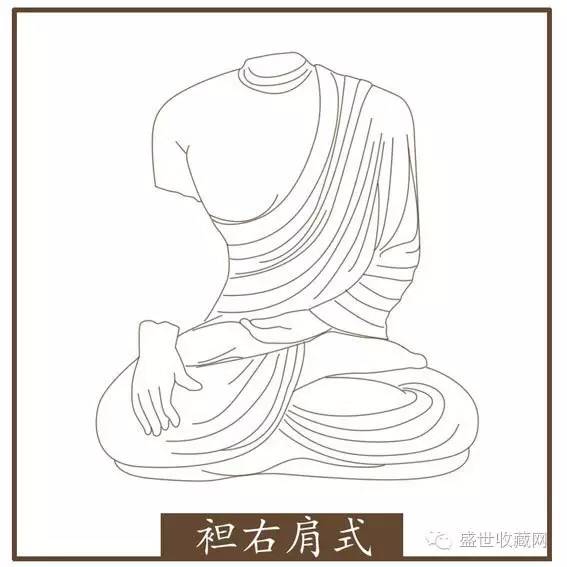

袒右肩式

袒露右肩,袈裟从左肩一直斜披至右胸部绕到背面。

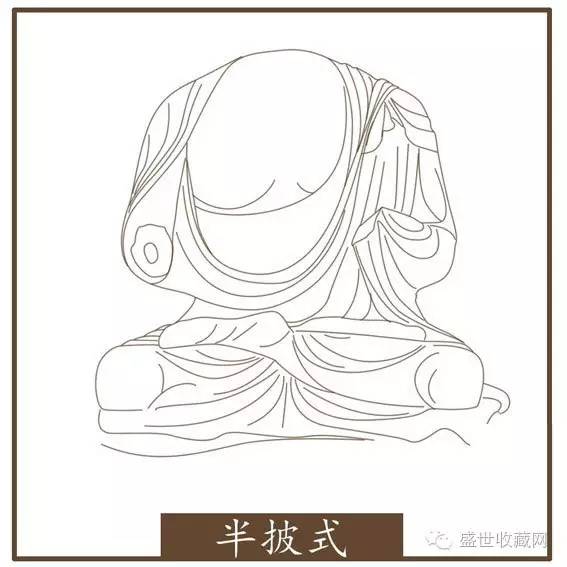

半披式

与袒右肩有相似之处,区别在于右肩并不是袒露,而是被袈裟覆盖,故称之为半披。

褒衣博带式

很明显受到魏晋遗风影响的服饰,非常典型的本土化穿法,来源于文人士大夫的着装。东魏之前,北魏之后。

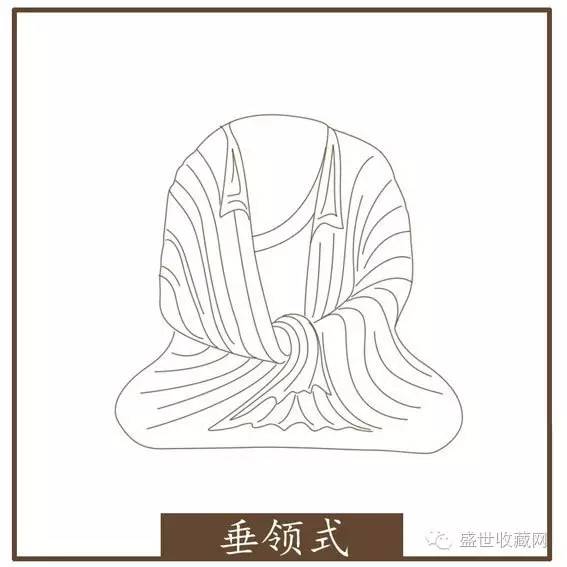

垂领式

与半披类似,但垂领式佛衣的右肩袈裟直接下垂至右手手腕,完全包裹了右手臂,视觉上感觉是用右手臂直接拉下来的袈裟袖子。

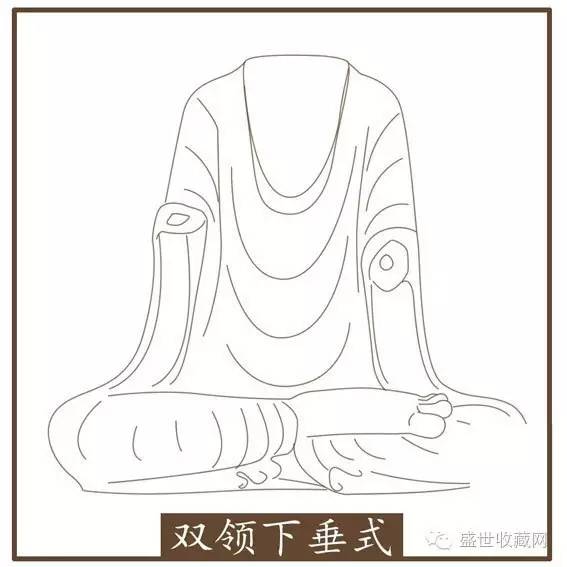

双领下垂式

这种样式比较好辨认,领口U形,垂至胸前,整体与通肩大衣有类同。

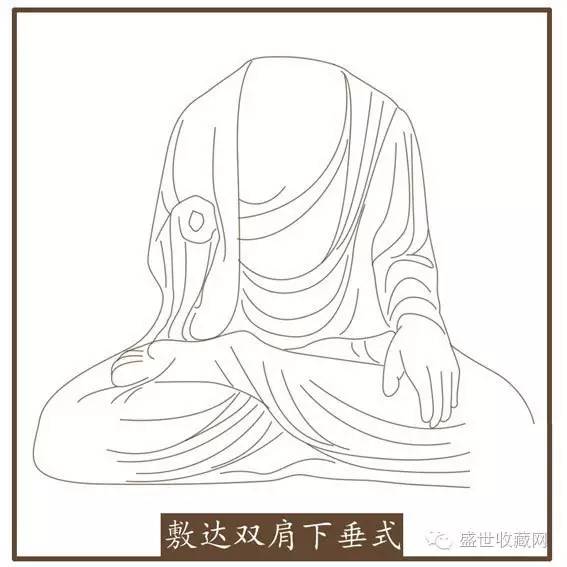

敷达双肩下垂式

有学者称这种样式是两件袈裟的结合体,穿法比较难懂,但外部形象还是很好分辨,右肩部一块袈裟从后背绕过来垂落至右胸前。

钩纽式

这是中国工匠独创出来的样式,其实只是在前者服饰基础上增加了钩纽部件。