深度阅读

书画印里的立冬:石涛仿米,白石写菜

摘要: 今日立冬。“天水清相入,秋冬气始交。”秋去冬来,是永恒不变的自然规律。古往今来的书画印中都有表现“立冬”主题的作品,如敦煌出土的汉代简牍、王羲之《冬中帖》、王铎《澹圃山房阔》 、石涛《仿米山水图》、吴昌硕手札等等。深秋,万物安静地飘落、沉眠、潜藏,只愿冬天就这样开始走向更深的时光,不知不觉地与来年的早春邂逅。立冬是冬季开始。“立 ...

今日立冬。“天水清相入,秋冬气始交。”秋去冬来,是永恒不变的自然规律。古往今来的书画印中都有表现“立冬”主题的作品,如敦煌出土的汉代简牍、王羲之《冬中帖》、王铎《澹圃山房阔》 、石涛《仿米山水图》、吴昌硕手札等等。深秋,万物安静地飘落、沉眠、潜藏,只愿冬天就这样开始走向更深的时光,不知不觉地与来年的早春邂逅。

立冬是冬季开始。“立,建始也;冬,终也,万物收藏也”。此时读到宋末元初诗人书法家仇远关于立冬的诗句:“细雨生寒未有霜,庭前木叶半青黄。小春此去无多日,何处梅花一绽香。”感觉极其应景:迟来的丝丝小雨携来了微寒,庭前院落里的树叶半青半黄,还在变色,秋天还没有彻底远去……。仇远是杭州人,所描述的是南国情形。南方的冬天来得要晚一些,即便立冬了,仍是秋色浓郁。西北地区的红黄景象还未完全褪去。而在北国,早已是苍穹混沌、凄风冷雨、寒霜冰雪,以至于万物萧条、落叶翩飞,雁影无踪、蛰虫无痕。

自古多情人易悲。花开一季,人活一生。人生如同四季,春种、夏耕、秋收、冬藏,理当如此。人生须和季节一样分明,遵循自然规律便能心态平和,得以安然。再是严寒的季节,也得学会让心情安暖舒适。落花翩翩,却不尽寂然,因为有墨香、书香相伴,可以思接千载,驰骋万里,沿着古碑帖的幽径,流连砚田无边。执笔为念,默书数行,用心灵去触摸李白的《上阳台》,用深情去感悟苏轼的《寒食帖》,难得有一份惬意。生活是嘈杂的,生命却是孤独的。时间的地老天荒,尘世间的万种风情,都是心灵深处最隐秘的希冀。黑白世界中,大小粗细、方正圆斜、浓湿枯淡,相映成趣。这些发自内心的墨痕字迹,乃是一生中不可磨灭的记忆。

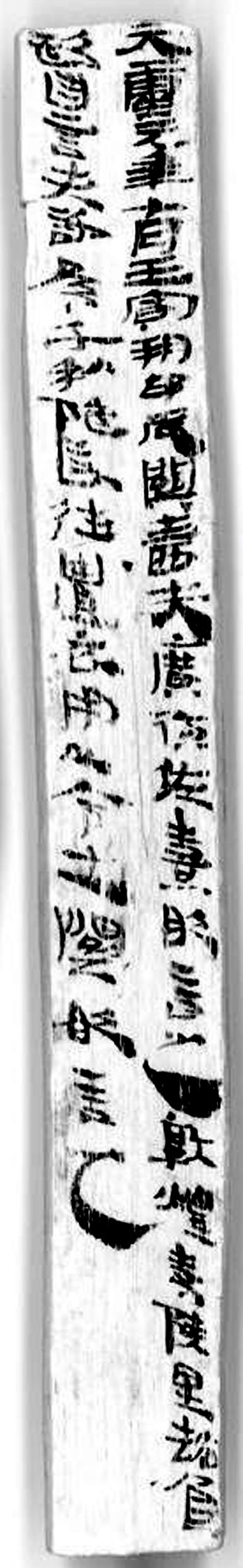

在纸张发明和大量运用之前,中国人利用竹简与木牍作为书写载体。西北地区是中国书法的宝库。居延汉简、敦煌汉简、武威汉简和甘谷汉简并称“四大汉简”,发掘地都在甘肃。近代三大文物发掘中,汉简、写经和甲骨文,成为直接影响书法史进程的大事件。除了甲骨文在中原腹地,汉简和写经都在西北。最重要的是,这两种法书都是墨迹,得以清晰地看到当时书写的状态。西北处于乾卦之位,按照五行来说,冬天属水,西北方在五行属金。西北乃中国内地通往西域之要道,尤其是两汉时的雍凉之地,乃西北首府所在地,曾是佛教东传的要道与第一站。汉时即设四郡,戍兵屯田,成为汉朝经略西北的军事重镇。回想起唐人的诗句,无论是“西出阳关无故人”,还是“春风不度玉门关”,所描述的是同一场景。

简牍由官方统一制作,尺寸有严格规定,标准的官方文书纵23厘米,横1.1厘米。除竹简外,主要选用不易晕染、不易折断的胡杨、红柳和松木制作木牍,造价不低。汉简书风的恣肆、率意,不事雕琢,令千年后的我们,怦然心动。这些震撼人心的原大字迹,不过是厘米之内而已。一旦放大,便有一种摄人心魄的力量。正是得益于放大技术,汉简直接引发了晚清以来书风的丕变。无数不知名的作者,创造出不朽的经典。然而在当时,不过是再平常不过的一份报告,也可能是一封家书。因为作者不可计数,遗于后世的汉简作品,风格蔚然大观。汉简不仅有非凡的艺术价值,更具有无可替代的史料价值,涉及到社会生活的方方面面。然而,即便是军国大事,最终通过细小的个人之事呈现出来。

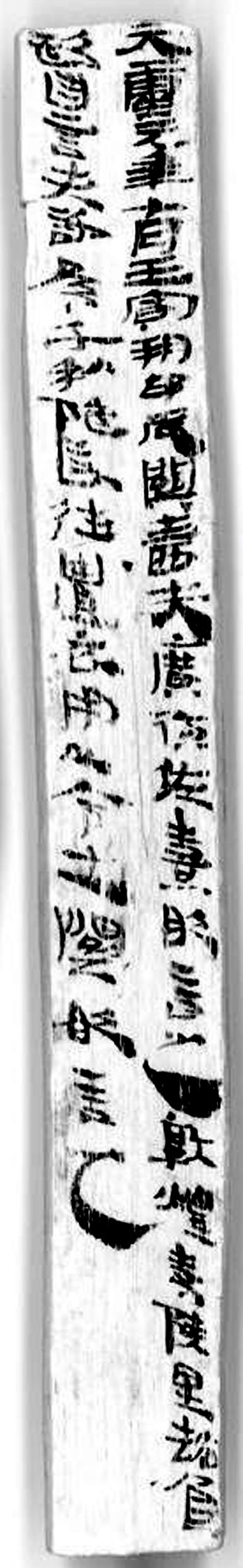

现代人有再熟悉不过的纸本和电子日历,其实古代也有按年月日干支顺序排列的“日历”,使用者们会记录重要事件或者行程,当时叫做“质日”或“视日”。海曲汉简《汉武帝后元二年视日》上记:“十四。丁酉、丙申、乙未,夏日至居郭门一(日)。甲午、癸巳、壬辰、丙辰、乙卯、甲寅、癸丑、壬子、立冬、辛亥、癸卯、壬寅、辛丑、庚子、己亥,戊戌冬日至居户一日。天汉二年城阳十一年。庚辛甲酉亥子不可秩息。”从这件汉简可以看出,天干地支之间,留有长段的空白,留出来用以填写需要办理的事情。历史典籍中最早出现的节气纪录,是《尚书·尧典》的“四仲中星”,即夏至、冬至、春分和秋分。春秋时代,产生了立春、立夏、立秋和立冬,与“二分二至”,合称“八节”。海曲汉简《汉武帝后元二年视日》中残存了春分、夏至、立秋、立冬等属于八节的名称,乃是中国历法中节气演变的见证。

魏晋六朝三百年是一个分崩离析的时代。国家分裂,政权更迭,整个社会像走马灯一样。书法见证人心,纪录时代。这三百年的书法,呈现出多头发展的迹象,甚至不乏乖谬和变异。尽管如此,多头潮流中,仍存“二王”这一主脉,乃魏晋风流的绝佳见证。王羲之《冬中帖》写道:“十一月四日羲之白:冬中感怀深,始欲寒。足下常疾何如? 不得近问,邑邑。吾故苦心痛,不得食,经日甚为虚顿。力及不具。王羲之白。”冬天来了,羲之写信给朋友,天冷了,叮嘱朋友要注意足疾。因为不能当面问候,心里感到过意不去。而自己呢,一直苦于“心痛”,吃不下饭,身体也不太理想。这件手札有章草笔意,显然是个人成功变法之前的作品。王羲之书法给人最深刻的印象是风流倜傥,潇洒出风尘,后世自然有无数的膜拜者。从某种意义上来说,很多人都是王羲之的门徒,包括像米芾、赵孟睢⒍?洳?屯躅煺庋?拇笫?度宋铩

立冬是冬季开始。“立,建始也;冬,终也,万物收藏也”。此时读到宋末元初诗人书法家仇远关于立冬的诗句:“细雨生寒未有霜,庭前木叶半青黄。小春此去无多日,何处梅花一绽香。”感觉极其应景:迟来的丝丝小雨携来了微寒,庭前院落里的树叶半青半黄,还在变色,秋天还没有彻底远去……。仇远是杭州人,所描述的是南国情形。南方的冬天来得要晚一些,即便立冬了,仍是秋色浓郁。西北地区的红黄景象还未完全褪去。而在北国,早已是苍穹混沌、凄风冷雨、寒霜冰雪,以至于万物萧条、落叶翩飞,雁影无踪、蛰虫无痕。

自古多情人易悲。花开一季,人活一生。人生如同四季,春种、夏耕、秋收、冬藏,理当如此。人生须和季节一样分明,遵循自然规律便能心态平和,得以安然。再是严寒的季节,也得学会让心情安暖舒适。落花翩翩,却不尽寂然,因为有墨香、书香相伴,可以思接千载,驰骋万里,沿着古碑帖的幽径,流连砚田无边。执笔为念,默书数行,用心灵去触摸李白的《上阳台》,用深情去感悟苏轼的《寒食帖》,难得有一份惬意。生活是嘈杂的,生命却是孤独的。时间的地老天荒,尘世间的万种风情,都是心灵深处最隐秘的希冀。黑白世界中,大小粗细、方正圆斜、浓湿枯淡,相映成趣。这些发自内心的墨痕字迹,乃是一生中不可磨灭的记忆。

在纸张发明和大量运用之前,中国人利用竹简与木牍作为书写载体。西北地区是中国书法的宝库。居延汉简、敦煌汉简、武威汉简和甘谷汉简并称“四大汉简”,发掘地都在甘肃。近代三大文物发掘中,汉简、写经和甲骨文,成为直接影响书法史进程的大事件。除了甲骨文在中原腹地,汉简和写经都在西北。最重要的是,这两种法书都是墨迹,得以清晰地看到当时书写的状态。西北处于乾卦之位,按照五行来说,冬天属水,西北方在五行属金。西北乃中国内地通往西域之要道,尤其是两汉时的雍凉之地,乃西北首府所在地,曾是佛教东传的要道与第一站。汉时即设四郡,戍兵屯田,成为汉朝经略西北的军事重镇。回想起唐人的诗句,无论是“西出阳关无故人”,还是“春风不度玉门关”,所描述的是同一场景。

简牍由官方统一制作,尺寸有严格规定,标准的官方文书纵23厘米,横1.1厘米。除竹简外,主要选用不易晕染、不易折断的胡杨、红柳和松木制作木牍,造价不低。汉简书风的恣肆、率意,不事雕琢,令千年后的我们,怦然心动。这些震撼人心的原大字迹,不过是厘米之内而已。一旦放大,便有一种摄人心魄的力量。正是得益于放大技术,汉简直接引发了晚清以来书风的丕变。无数不知名的作者,创造出不朽的经典。然而在当时,不过是再平常不过的一份报告,也可能是一封家书。因为作者不可计数,遗于后世的汉简作品,风格蔚然大观。汉简不仅有非凡的艺术价值,更具有无可替代的史料价值,涉及到社会生活的方方面面。然而,即便是军国大事,最终通过细小的个人之事呈现出来。

西汉 敦煌马圈湾简牍

这枚敦煌马圈湾汉代烽燧遗址出土的简牍,其实是一份出关“申请书”——“元康元年十月壬寅朔甲辰,关啬夫广德、佐熹敢言之:敦煌寿陵里赵负趣自言,夫訢为千秋燧长,往遗衣用,以令出关。敢言之。”“元康”为西汉宣帝年号,“十月壬寅朔甲辰”即公元前65年十月初三日。当下辛丑年立冬,恰好也是十月初三。也就是说,这件汉简面世,已经整整2086年。这位女子的丈夫在玉门关外值戍,她在立冬前请求出关,为丈夫送御寒衣服。适逢辛丑立冬,目睹这件汉简,虽然暌违两千余年,却仍能感受到亲情、爱情之美,嘘寒问暖,一如当下。时间仿佛凝固了数千年。现代人有再熟悉不过的纸本和电子日历,其实古代也有按年月日干支顺序排列的“日历”,使用者们会记录重要事件或者行程,当时叫做“质日”或“视日”。海曲汉简《汉武帝后元二年视日》上记:“十四。丁酉、丙申、乙未,夏日至居郭门一(日)。甲午、癸巳、壬辰、丙辰、乙卯、甲寅、癸丑、壬子、立冬、辛亥、癸卯、壬寅、辛丑、庚子、己亥,戊戌冬日至居户一日。天汉二年城阳十一年。庚辛甲酉亥子不可秩息。”从这件汉简可以看出,天干地支之间,留有长段的空白,留出来用以填写需要办理的事情。历史典籍中最早出现的节气纪录,是《尚书·尧典》的“四仲中星”,即夏至、冬至、春分和秋分。春秋时代,产生了立春、立夏、立秋和立冬,与“二分二至”,合称“八节”。海曲汉简《汉武帝后元二年视日》中残存了春分、夏至、立秋、立冬等属于八节的名称,乃是中国历法中节气演变的见证。

西汉 山东日照海曲简牍《汉武帝后元二年视日》

汉代是强盛之极的大一统王朝。汉代书法乃至整个汉代艺术因此而呈现出拙朴雄大的气势,展现了蓬勃旺盛的生命力。这种整体性的力量和气势构成了汉代艺术的美学风格,承载了强大的民族精神。历代王朝越往后,最明显的变化就是“融合”,涵盖各种元素的融和。从这个角度来讲,汉代及这之前的艺术,无疑更为纯正。魏晋六朝三百年是一个分崩离析的时代。国家分裂,政权更迭,整个社会像走马灯一样。书法见证人心,纪录时代。这三百年的书法,呈现出多头发展的迹象,甚至不乏乖谬和变异。尽管如此,多头潮流中,仍存“二王”这一主脉,乃魏晋风流的绝佳见证。王羲之《冬中帖》写道:“十一月四日羲之白:冬中感怀深,始欲寒。足下常疾何如? 不得近问,邑邑。吾故苦心痛,不得食,经日甚为虚顿。力及不具。王羲之白。”冬天来了,羲之写信给朋友,天冷了,叮嘱朋友要注意足疾。因为不能当面问候,心里感到过意不去。而自己呢,一直苦于“心痛”,吃不下饭,身体也不太理想。这件手札有章草笔意,显然是个人成功变法之前的作品。王羲之书法给人最深刻的印象是风流倜傥,潇洒出风尘,后世自然有无数的膜拜者。从某种意义上来说,很多人都是王羲之的门徒,包括像米芾、赵孟睢⒍?洳?屯躅煺庋?拇笫?度宋铩