深度阅读

农耕星火系列:煤山擂钵

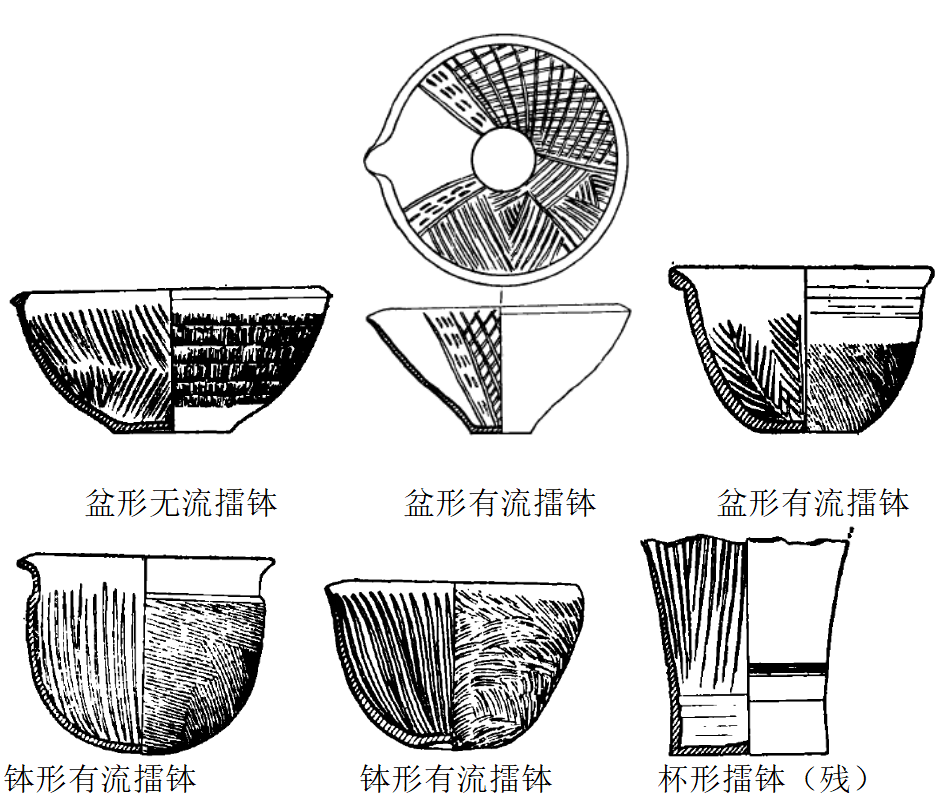

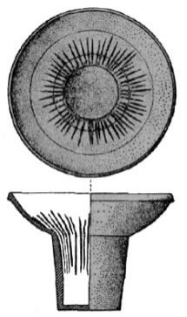

龙山时代到商代的中原地区,常见一种器壁内侧刻有凹槽的器物——刻槽盆,其中尤以河南临汝煤山遗址所出者最具典型性。据该遗址的几次发掘报告,共发现十余件,多为泥质灰陶或泥质黑陶,少量夹砂灰陶和橙黄陶,陶胎大多厚重。形态有三种,一是弧壁深腹钵形,一是斜壁浅腹盆形(碗形),一是上敞下直深腹杯型;器口有带流和不带流两种形态;器底有平底和圜底(或内凹)两种形态;器表外壁大多装饰绳纹、篮纹和方格纹,内壁均有刻划的凹槽,或呈放射状的竖行或呈成组的交错或呈成组的麦穗。器形大小不一,大者口径37、高17.5厘米,小者口径20.5、高14厘米(参见图一)。

图一、煤山遗址擂钵

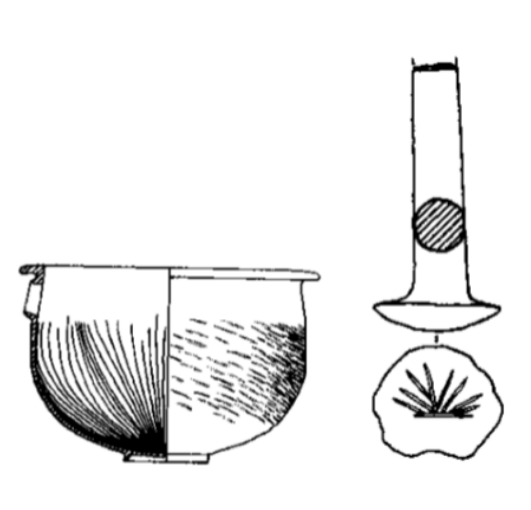

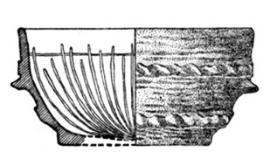

刻槽盆是做什么用的?最早提出看法的是,1959年出版的《郑州二里岗》报告,认为是研磨粮食或淘洗粮食的。1960年的河南陕县七里铺遗址发掘报告做了更为具体的解释:疑为是盛放颗粒谷物,用水淘洗时,便于使体积沉重的砂石颗粒,沉淀于沟槽内,容易与实物分开,达到精选的目的,故叫“沉滤器”。湖北枣阳雕龙碑遗址第十五号房址的材料,可以证明这类器物是作为研磨器使用的。该房址出土2件刻槽盆,同时出土蘑菇状的陶研磨棒4件,其中一件的蘑菇顶端还刻有向四周辐射的刻槽,并且能够清晰看出磨损的痕迹(参见图二)。科技考古研究的学者,对雕龙碑遗址的三块刻槽盆残片做了残存淀粉颗粒分析,检测出大量极细小、未受破坏的淀粉粒,认定刻槽盆为研磨淀粉类的食物工具,并且检测出有着色淀粉粒,说明刻槽盆也还曾加工烹煮过的植物。研磨和澄滤是刻槽盆的两大功能,在这类器物中,口沿处有流者当为“澄滤器”,口沿处无流者当为“研磨器”。

图二、雕龙碑擂钵及擂棒

一些学者从民族志的材料来说明刻槽盆的使用功能的。有学者在长沙街头见到有卖“擂钵”者,这是一种用来研磨块茎类植物,以备药用或食用的器皿,外形似盆,浅腹,口微敛,腹内周壁及底部着一层釉且布满辐射状凹槽,因此主张刻槽盆应称作“擂钵”,并推测史前时期的擂钵,是作为研磨块茎类或根茎类植物的用具。有学者归纳现存于各民族中的研磨类的器皿:一种是陶擂钵,状若饭碗,内有刻槽,是研磨辣椒、姜、蒜、干鱼的工具。一种是研磨盘,状如陶盆,内有很密集的刻槽,妇女粉碎南瓜、芋头和薯类食物时,手持食物,在盆内研磨,还使淀粉类食物从流口处倒出来。一种是研磨缸,状若陶缸,内有沟槽,把新鲜的芋头、白薯,在缸内研成芋薯浆,澄清后,把浮水倒掉再以细布过滤,下沉的淀粉可蒸成粉皮,或者制成粉条。

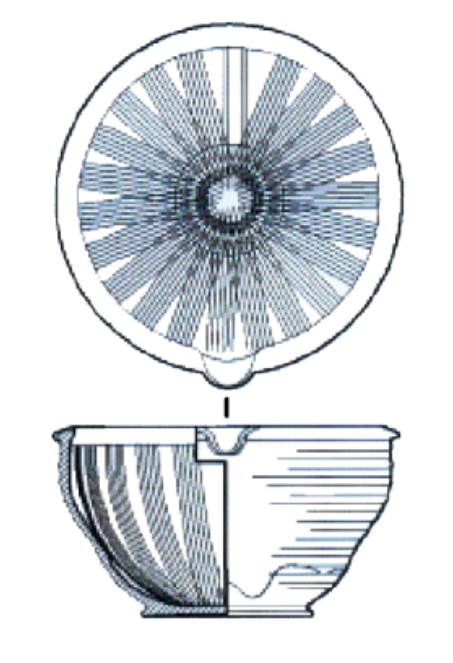

还有学者认为史前时期的擂钵与今天制作擂茶的擂钵是一脉相承的。擂茶是广泛流行于粤、闽、赣、湘、桂、台等地客家人中的一种饮食,以擂棒在擂钵内研磨茶叶和各种辅料制成粥糊状的食物。福建省将乐县被誉为“中国民间文化艺术(擂茶)之乡”,该县火烧岭窑址出土的明代晚期擂钵,与史前时期的擂钵在形制上完全相同(参看图三)。擂茶依口味不同各地与茶搭配的原料有所不同,在广东揭西擂茶主料是大米或爆米花,配以花生、芝麻、茶叶、金不换、苦辣芯等,再炒萝卜干、橄榄菜、大葱、青葱、黄豆、树菜、瘦肉丝、虾仁米、鱿鱼等。擂好的原料冲沸水即可食用,与北方的油茶面吃法相同。今河南武陟县食用一种油茶,主要原料除精面粉外,还有淀粉、花生、芝麻、核桃仁、怀山药,辅以盐、香油、茴香、花椒、生姜、肉桂、定向等。

图三、火烧岭擂钵

古今南北,何以有如此相像的饮食风俗?这与历史上的北人南迁有关。南宋时擂茶已经多见于文人的诗文,诗人路德章来到宋金交界的淮水边上曾有这样的感慨:“道旁草屋两三家,见客擂麻旋点茶。渐近中原语音好,不知淮水是天涯。”(《盱眙旅客》)生活在两宋之际的袁文在其《瓮牗闲评》中说:“余生汉东,最喜啜畾茶。闲时常过一二北人,知余喜啜此,则往往煮以相饷,未尝不欣然也。”袁文还认为擂茶始见于西晋:“《茶录》中亦载:‘茶,古不闻食,晋以降,吴人采叶煮之,号茗粥。’则知畾茶者,自晋盖有之矣,非复今之人始食也。”

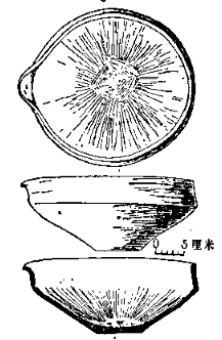

历史时期的擂钵是由北向南传播的,而在史前时期擂钵却是由南向北传播的。上海青浦崧泽遗址,出有距今约5500年前后的盆形擂钵(参见图四);湖北枣阳雕龙碑遗址出有距今约5000年的钵形擂钵;河南淅川下王岗遗址,出有距今约5000年的杯形擂钵(参见图五)。中原地区较早的擂钵出自河南陕县庙底沟遗址,是距今约4800年的盆形擂钵(参见图六)。

图四、青浦盆形有流擂钵

图五、下王岗杯形无流擂钵

图六、庙底沟无流擂钵

扫描二维码

关注我们

·考古侦探 ·

想和我们交流或想投稿的朋友可以发邮件至:

KAOGUZHENTAN@126.com

感谢你们的关注!