深度阅读

穿越指南:古代人过冬全攻略

来源丨山东博物馆微信号

冷~冷~冷~

一年中最寒冷的冬季,

正式向我们走来。

空调、暖气、羽绒服、暖手宝……

各大过冬神器,

也准备好大展拳脚啦。

今天的我们,

有很多种御寒的方式。

然而,在科技不发达的古代,

古人们是靠什么扛过冬天的严寒呢?

古代虽然没有羽绒服,却有“冬衣”的存在。

汉朝时期,山东地区的纺织业就已非常发达。当时朝廷在临淄设立了三服官,专门为皇室宫廷制作春、夏、冬三季的服装,因而齐地又有“三服”之称。

《汉书·元帝纪》:“齐国旧有三服之官。春献冠帻縰为首服,纨素为冬服,轻绡为夏服。”

可见,纨素便是当时用以制作冬衣的一种织物。

纺织画像石 东汉 山东博物馆藏

早期,人们还会将动物毛发、草木纤维、丝绵麻絮等填充进衣服或被套的夹层中,用以御寒。直到棉花普及之后,轻便保暖的“棉袄”逐渐在民间广泛流行起来。

富贵人家冬天离不开的“重磅杀器”,非裘衣莫属!用貂皮、狐皮、羔羊皮等动物皮毛制作成的高端裘衣,保暖效果极佳。可以想象,“拥裘在身”的温暖,相比如今的羽绒服,也是有过之而无不及。

“郡邑丰穰真可喜,人家饱暖更何忧。”

要想挺过漫长的冬天,粮食必须得管够!每到秋天这个丰收的季节,古人们就开始张罗着囤粮积草,为过冬做准备了……

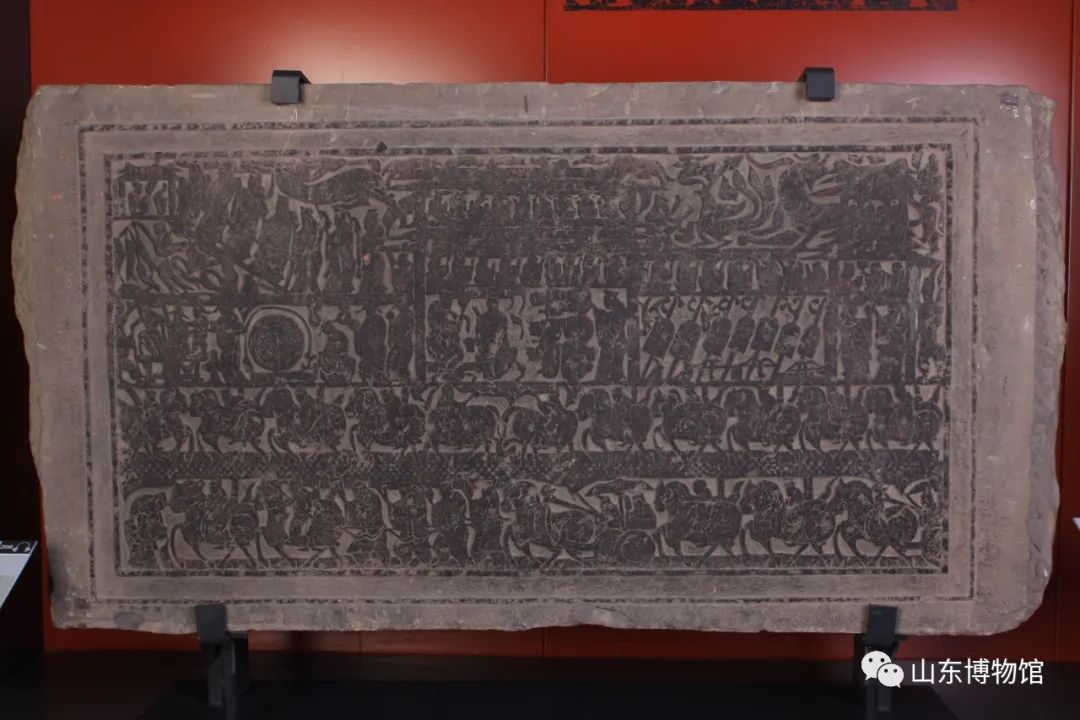

粮囤图画像石 山东博物馆藏

这块汉朝时期的粮囤图画像石,展现了丰收后百姓衣食无忧的生活场景。

上层左边刻有几个大酒瓮,下层左边有三个大粮囤,表示粮仓。中间有人拿着量、斗等器物正在收粮食。

年丰仓满、有粮有酒,是进行“御寒大战”的底气所在。

不光要“吃得饱”,还得要“吃得暖”!在“吃”这件事上,中国人自古都是一点不含糊。

周夔纹铜甗 山东博物馆藏

图中这件周夔纹铜甗,是古代蒸食物的一种炊具,由两部分组成,上部分是蒸食物的甑,下部分是煮水的鬲,中间以箅子相隔可通气,类似于现在的“蒸锅”。

北风凛冽的冬天,谁不想吃一顿热气腾腾的伙食呢?

蒸食、温酒,约三五好友,围炉而坐、畅谈畅饮,实乃寒冬中“有滋有味”一大乐事也。

现代我们居住的房子,一般都有保温层、暖气等防寒措施。在古代,其实也有类似的手段。

据《西京杂记》记载:“温室殿以花椒和泥涂壁,壁面披挂锦绣,以香桂为主,设火齐云母屏风,有鸿羽帐,地上铺着西域毛毯。”

将花椒和泥混在一起,取“椒,纯阳之物”“其气温以热”等特性,制成墙壁的保温层,配合地炉火炕,不仅起到驱寒保暖的效果,还能让宫室内充满馨香宜人的气味。

不过,这种高级的温室殿,一般只有皇帝和后妃才有资格居住。后世人们也常用“椒房”代指皇后。

除了在房子本身下功夫,住房里也有一应的安排。如手炉、炭火盆、汤婆子等取暖设备,让我们大开眼界。

其中手炉,可谓是“暖手宝”的先驱了。在很多古装电视剧中,我们都能见到它的身影,是古韵、温暖、雅致的象征。

铜手炉 清 山东博物馆藏

手炉多为铜制,是冬天暖手用的小炉,古代宫廷和民间普遍使用的一种取暖工具。炉内装有炭火,体积小巧,可捧在手上、拢于袖内,轻便易携,因此备受青睐。

此外,小不盈掌的手炉中,还可放置香料燃烧,兼作熏香之用。

衣袖开合间,温暖而芬芳,是冬天里最美的向往没错了。

猜猜看,外面这么冷,古人一定是躲在家里“猫冬”吧?事实证明,寒冷根本阻挡不了他们追求诗和远方的脚步。

不仅有踏雪寻梅的:

“年年雪里,常插梅花醉。”

还要煞有介事地点评一番:

“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”

更有冬天都不愿罢工的“钓鱼迷”:

“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”

大名鼎鼎的书法家赵孟睿?布尤肓恕岸?瘴囊辗抖?钡某绷鳎??懦?艘痪怼堆└场匪透?糜选