深度阅读

沈晓萍 | 踏遍流沙千里道——冯其庸先生对西域学的重视

摘要: 摘要:本文从三个方面介绍冯其庸先生对西域的感情、忧国忧民的情怀和以天下为己任的气度。冯其庸先生对新疆石窟中心柱石室、克孜尔第207窟“画家洞”壁画、克孜尔石窟壁画中的菱格画和“有翼神像”都有独到的见解和研究。冯先生不仅对新疆古城、石窟以及精美的壁画艺术有研究,对新疆石窟保护及海外追寻亦甚关注,更是重视西域学人才的培养和中国文化的传 ...

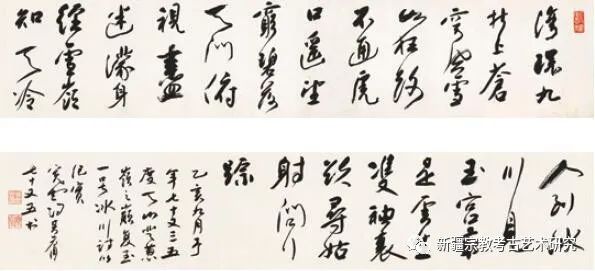

摘要:本文从三个方面介绍冯其庸先生对西域的感情、忧国忧民的情怀和以天下为己任的气度。冯其庸先生对新疆石窟中心柱石室、克孜尔第207窟“画家洞”壁画、克孜尔石窟壁画中的菱格画和“有翼神像”都有独到的见解和研究。冯先生不仅对新疆古城、石窟以及精美的壁画艺术有研究,对新疆石窟保护及海外追寻亦甚关注,更是重视西域学人才的培养和中国文化的传承。冯其庸先生(图1)是一个学者、诗人、红学研究专家,也是一个行者、艺术家。他与司马迁一样,有好奇好古之癖,喜欢游历。在“文革”期间,他就单身独行,游历许多地方;他像岑参一样,使西域风光尽显于洒脱豪迈的诗词歌赋中;他又学习玄奘,从20 世纪80 年代开始,十赴新疆,风餐露宿于罗布泊(图2、图3),踏大漠深处,勘楼兰古城(图4),赏古龟兹的石窟壁画……他把这些游历,看作是读书,读一部文化、历史、山川、地理、政治和经济的综合之大书。冯其庸先生一直关注国家的优秀历史文化的传承与发展,他总是说:“我国是一个伟大的多民族国家,最原始的文化不应该只有汉族文化,中华文明不全是汉族创造的,各个民族都有自己的贡献,也都有悠久的历史。中国的文化是多元的,有的民族很小,但有文化特色。”[1] 冯先生对西域的钟情以及后来推动开展对中国大西部调查研究,他自己说一开始是受了两方面的影响:一是受唐代边塞诗,如高适、岑参、李颀等人描写的西域风光的影响;另一方面是从小读《大慈恩寺三藏法师传》,受到玄奘法师西天求经万死不辞、百折不回的精神的感召;后又临《圣教序》,其中所言:“乘危远迈,杖策孤征;积雪晨飞,途问失地。惊砂夕起,空外迷天。万里山川,拨烟霞而进影;百重寒暑,蹑霜雨而前踪。”他当时对照着《大慈恩寺三藏法师传》总结出:“不有艰难,何来圣僧,种种艰难,恰恰造就了玄奘这位伟大佛学宗师。”冯其庸先生于1986 年第一次去新疆师大讲课,满满的大西北文化,新疆的山脉、古城、石窟以及精美的壁画艺术就已装在他心里。对西域的感情更是体现在他忧国忧民的情怀和以天下为己任的气度中,他的很多文章中都提出:“中国西部地区,一百多年来,一直是外国殖民者势力觊觎的地方,我们一定要加强研究。”(图5)王炳华教授在《感受冯其庸先生的几件事》中讲到:1995 年,王教授当时在新疆主持新疆文物考古研究所的工作。10 月,在尼雅考古工地上发现并发掘了汉代精绝王墓,出土了不少既往未见,保存又十分完好的精美文物,尤其是大量丝织品,这也吸引了世界上许多学者的目光。织锦、缂毛织物、地毯、铜镜、蜻蜓眼玻璃珠等,均为发掘所获。在编号为M3 的精绝王墓中,精绝王夫妇随身丝织衣物即达26 件,以锦或部分使用锦的高级丝织品就有17 件。更有“王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦被,“五星出东方利中国”锦护膊,“安乐如意长寿无极”“世毋极锦宜二亲传子孙”等吉祥文字的锦料衣物等,均为既往所不见。王炳华教授向冯其庸先生现身展示相关图片后,冯先生十分敏锐地捕捉住了相关资料的历史文化价值,感受到了它们现实的文化意义,以平日少见的口气,明确嘱咐他,要用最快速度整理出一个报导文字,说明发掘经过,用大量彩色图片向国内外介绍这一成果。而冯先生立即安排,在他主持的《中国文化画报》上刊布。在冯先生的直接干预下,此事在1996 年就顺利实现,大量巨幅彩色照片,清晰展示了发掘中所获主要成果,不仅让人们清楚感受到,在塔克拉玛干大沙漠深处的尼雅绿洲,当年奠基其上的精绝王国,作为东汉王朝属部,与汉王朝权力中枢间十分密切的政治、经济、文化的往来关系,也可清楚看到当年“丝绸之路”南道在沟通亚欧文明中心之间往来联系时曾承担过的使命。王炳华教授说:“这些展示的是历史,呼应着的却是身边的现实。冯其庸先生对中国文化深切的关爱,敏锐的思想,当断则断、雷厉风行的办事作风,在这件事情的处理过程中完全体现。”[2]西域,既是中国重要的西部边疆,也是唐代及其以前中国人民走向世界的主要门户。冯其庸先生对西域学人才的培养也非常重视。他认为:“我们的国学,是大国学,是包含了所有兄弟民族优秀文化在内的中国学问。”培养人才“不仅会为中华民族的精神支柱提供新的养分,而且可以为建设21 世纪的人类新世界做出奉献”。2005 年,冯其庸先生与季羡林先生联名上书中央领导,提出加强西域胡语研究状况以及人才培养、图书资料积累,并在中国人民大学建立西域历史语言研究所。在此之前,他请相关学者如北京大学的荣新江教授准备相关材料。我们知道,所谓西域胡语,主要是指新疆(狭义的西域)古代流行的汉语以外的古代语言文字,如梵语、藏语、回鹘语、吐火罗语、于阗语、据史德语、粟特语、中古波斯语、帕提亚语、叙利亚语等等,这些古代语言文字的材料大量出土于新疆古城、寺院、洞窟遗址当中,是研究古代西域及其与中原王朝的关系、研究西域文明历史,以及研究佛教、摩尼教、景教(基督教)东渐史的原始材料,与当地出土的汉文资料、传世的汉文典籍交相辉映,共同构成多个学术领域的研究基础。荣教授就胡语材料、胡语研究人才及当下的研究现状进行了系统地分析,并对每一种民族语言进行了细致的分析与阐述,指出就佉卢文、梵文、藏文、回鹘文、吐火罗语、于阗语、中古波斯语、帕提亚语、叙利亚语等几种胡语的研究,在中国学界基础薄弱,但却是中国西部研究的绝学。哪个国家拥有懂得这些语言的学者,就可以说占据了中亚学术的制高点。面对新疆、敦煌出土了如此众多的文献而我们却无人可以去整理、去研究、甚至还读不懂的现状,是十分痛心的。所以国家亟需深谋远虑,派年轻学者到国外去学习,培养出我们自己的人才。冯其庸与季羡林两位先生给国家领导人的报告受到高层的高度重视,在大家的共同努力下,很快创建了中国人民大学国学院,集结了一批国内外学者。冯其庸先生也总是说,长时间中,对真正做学问的学者,他怀有敬畏之心。故而后来他的身边逐渐聚集了一批西域研究领域的杰出才俊,如荣新江、沈卫荣、孟宪实、朱玉麒、李肖、赵莉等。荣新江教授在《冯其庸先生与西域研究》一文中提到过一件事,由中国敦煌吐鲁番学会主办的《敦煌吐鲁番学研究》年刊,在出版1999 年第4卷“吐鲁番专号”时曾经处于资金欠缺、难以为继的时刻,冯其庸先生慷慨解囊,独立承担了该卷的出版经费,使该刊渡过难关,这不得不说也是冯先生对敦煌吐鲁番研究、对西域研究的热心与关爱。而在西域尤其是新疆的考察和研究中,学者、研究人员也付出众多,不论是学术的精进、人才的培养,还是新疆石窟保护工作,以及对流传于海外的石窟壁画的追寻,都付出了艰辛的努力。[3]2011 年5 月,王炳华教授赴美参加关于新疆罗布泊孔雀河水系青铜时代考古文化的会议,这些遗址年代早到距今近四千年前,遗存中不见任何文字痕迹。因为环境十分干燥,人类遗体保存完好,显示这一文化的主人具有比较鲜明的印欧人种形体特征,葬俗也极具特色,引起了各方面的关注。而在费城宾夕法尼亚大学博物馆召开的主题为“重构丝绸之路”的国际学术讨论会上,与会的西方学者,几乎众口一词给这批墓葬的主人定性为“吐火罗人”。王炳华教授与冯先生电话里提及,冯先生几乎不假思索地问:“有什么政治倾向不?”直接提出一个十分严肃、也必须思考的问题。本来孔雀河时代文化遗存只是人类早期阶段的一个文化现象,直接说孔雀河水系内的青铜时代居民就是吐火罗人,只能是吐火罗人,并不是很缜密、很严谨的,并不能说它就是一个唯一的,不存在其他可能的结论。黄文弼先生就提出过它们可能是古代塞人的遗存。学者是社会中的人,研究、关心的问题都有倾向性。王炳华教授说:“冯先生对这一现象的敏感,实际是与他对西域文明问题长久的、深刻的关心密切联系的。浸透其中,若可触摸的就是冯其庸先生的爱国心、报国情。对一些稍大的思想文化问题,他是十分敏感,绝不放过的。这些事情,背后自然一点不关乎个人的利害,牵动他感情、神经的,只是国家、民族的利益,是相关研究事业的进程。”[4]有关新疆石窟艺术的研究,冯其庸先生是十分关注与重视的。他曾前后五次探访西域石窟,最长的时间是三个月,一般都在两个月左右。冯其庸先生曾写过《对新疆石窟艺术的几点思考》,此文虽是为《常书鸿文集》所做的序,但也是冯先生个人对西域文化的关注、对新疆石窟壁画的思考。冯其庸先生坚决认为,常书鸿先生提出的新疆石窟的绘画艺术受中原画法的影响,他是非常赞同的。中国自古以来,历史纵向与横向的经纬交接不断地形成新的发展维度和空间,人类文明的历史积淀既是发展的根脉,又会形成新的文化形态的特点。佛教传入新疆的路线,最早是两路:一路是从葱岭经朅盘陀到莎车,再传至于阗、米兰等地,为丝路的南道。另一路是从葱岭经朅盘陀到疏勒,然后再传至龟兹、高昌等地,此为丝路北道。南道的佛教艺术主要是寺庙的壁画,由于历史的沧桑和列国的盗掘,许多遗址今已无存。北道上最重要的石窟,有龟兹境内的克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、克孜尔尕哈等石窟,以及吐鲁番地区的柏孜克里克、胜金口、吐峪沟、雅儿湖等石窟。即为龟兹石窟中心和高昌石窟中心。[5]冯其庸先生指出,在新疆的石窟艺术中,最具特色的是中心柱石室,这些从印度传来的特殊建筑形式的中心柱石室,是僧徒们的礼拜诵经和旋转所用。而从建筑本身来说,这种中心柱式的建筑,在已发现的材料中,于中原地区早在西汉初年就存在了。具体的实例是,徐州的小龟山汉墓,即西汉第六代楚王刘注(即位于公元前128—前116 年)的夫妻合葬墓,是凿山而建的坟墓。从墓门进去有100 米长的墓道,墓道尽头就通入一大室,室内即有一个巨大的中心石柱,基本是四方形的,柱的上部有乳钉,功用与佛教中心柱石室不同,但建筑形式相类。[6]唐代张彦远曰:“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,侧幽微,与六籍同功,四时并运。”传统绘画在各个不同的历史时期形成了不同画科为主题的形态变化。中国文明的绘画方式也不只是水墨绘画的历史,还有墙壁上的岩彩绘画和其他绘画艺术方式的历史。岩彩、水墨和其他材质绘画是画家群体共有的绘画材料资源,不论是来自官方绘画,还是来自民间绘画,都共同缔造了中华文明绘画历史发展的全过程,共同引领中华文明风骚数千年。自西汉时期佛教的传入,绘画表现就逐步形成了具有东方意义的韵味,新疆克孜尔石窟壁画的色彩表现,就让我们感受到中国传统文化的魅力。对于新疆石窟壁画艺术的表现技法,冯其庸先生把它归纳为两种。一种是“屈铁盘丝”式的线条,再加敷彩;另一种是在线条的基础上加以晕染,再敷彩。无论是线条还是晕染,都不是一成不变的。冯其庸先生认为,线条在“屈铁盘丝”的基础上可以有适合画面需要的各种轻重变化,晕染也可以浓淡深浅变化运用。线条是中国画的基础,即为“骨”,从新石期时代的陶画、玉刻,到商周青铜器上的纹饰、战国秦汉间的帛画,到两汉的石刻,皆以线条为骨架,后来的曹不兴、顾恺之、吴道子的线条都是与前代线条一脉相承又有创新发展。《图画见闻志》记载“曹衣出水”,这种画法的特点是“其体稠叠,而衣服紧窄”。所谓“其体稠叠”是说衣纹画得很细、很密;所谓“衣服紧窄”是说衣服贴在身上,似被水湿过一样,故称为“曹衣出水”。克孜尔第163 号窟后室左侧壁的比丘像衣纹稠密,两条弧形的线条构成一道衣折,其装饰效果与同时期的雕塑相同。175 号窟右甬道内侧壁供养比丘,在贴体的僧袍上,用游丝一样的线条画衣褶,薄衣的质感很是显现。[7] 龟兹石窟的艺术和整个新疆的石窟壁画,无论是“屈铁盘丝”还是“曹衣出水”,都受中原画技法的影响,而晕染凹凸的画法则是外来技巧。克孜尔第207 窟,德国探险队命名为“画家洞”(图6)。1931 年,日本羽田亨博士在《西域文明史概论》中提到,从壁画中作画的画家所穿的服装看,画中的画家非中国人,非突厥人,而是吐火罗人。冯先生指出,其服装形式与别种壁画中所见的骑士相同,腰前侧悬短剑,似不合艺术家的服装。羽田亨有两处误解,其一,羽田亨说画家“腰前侧悬短剑”,冯先生认为壁画中画家侧悬的不是短剑,而是盛笔的“笔橐”,是放画笔的工具,并指出画家手中所持的笔,是一直长杆笔,一般有两种,一种是毛笔,一种是硬笔。硬笔是用长竹片削制,[8] 笔头部分劈成半寸长的极薄极薄的薄片,再斜削成刀刃样,然后蘸墨画线,可以刚健挺秀,转折处亦如“屈铁盘丝”。作壁画,特别是部位高之处,一般用硬笔较为方便,易于挺拔而均匀;如在案上作画,则当用毛笔。又在壁上作画,画笔极易损坏,加之要敷彩,则需准备好多支笔,方够应用,故作壁画时,胸前悬一“笔橐”而非剑袋。[9] 冯先生还细心地发现,图中画家是踮起了脚在作画的,如果是在案上作画,则当用毛笔,而在壁上作画,画笔极易损坏,更何况还要敷彩,更需要准备多支笔备用,所以作壁画时,胸前悬一个“笔橐”远要比悬一把短剑要有说服力得多。况且“画家洞”中画家作画,是在石窟中虔诚作画,一心礼佛,佛法戒杀,而画家佩戴短剑是说不过去的。图6 1995 年,去克孜尔千佛洞后山寻画家洞的途中,山路十分险阻

中国数千年文明发展的进程中,佛教文化传入后不断地融入了中国中原社会,成为新型文明形态,中华文明的文化底蕴没有被抹去本源性的文化内涵,而是生发性地包容和发展了外来文化精神,这一历史轮回的事实又在19 世纪初至21 世纪的现代由西方文明向东方文明传输中得以呈现。世界上四大文明古国唯有中华文明仍然保持着传统文化与现代文明的双重融合与双重保持的格局,中国是世界上唯一保持数千年古老文明与现代国家形态几乎完全重合的国家。郑午昌在《中国画学全史》中,以大量的篇幅介绍了魏晋南北朝时期人物画家在佛教石刻造像和绘画领域的活动,可见一斑:“陆探微之由王献之之一笔书而作一笔画,直将书笔之妙,应用于图画;张僧繇之取法印画而作凹凸花,特启影阴之法,以革自来画画平实之病;要皆于作画法上有贡献者也。又如齐高帝之辨画分等,谢赫之推理定法,要皆于论画学上有关系者也。若举绘画之大势而言,则当以佛画为主轴。盖自晋以来,我国渐受佛教之影响,至南北朝时,佛教之盛,几以我国为中心,于是佛教画亦盛及一时。是以西方僧侣,如天竺之康铠、佛图澄,龟兹之罗什三藏等,及往求法之中僧法显、智猛、宋云等,皆以宏道之第一方便,将佛像赍入,而南北朝帝王,皆信仰之,为之建塔立寺,即以相当之佛教画,修饰而庄严之,因此中国绘画,渐受其陶融沾染,而偏向于佛教画。自礼拜之佛像外,壁画尤极注重,名人手迹,往往见之寺壁。……而梁代壁画尤盛,直以印度寺壁之模样,完全转写。”[10] 画壁画时有直接从外界传借来的“画样”,更有的是上一代传给下一代的画稿。冯其庸先生指出的羽田亨第二个误解,是羽田亨所说:“此壶当然为盛绘具者。”所提画家左手所持之物并非“壶”。壶,一边有“流”,一边有“执”,上还有盖。画家手中所持应是一“杯”。德国著名佛教美术史家、中亚考古学家格伦威德尔曾提到,龟兹文化风气较为开放,在克孜尔工作的也有来自异域的画师,[11] 而大量涵纳吸收外来艺术因素可能与当时的国王有关联。第207 窟(画家洞)以该窟壁画佛说法图边沿绘有若干名画师的肖像而知名,从榜题还可辨认出画师的名字, 有Tutūka、Mitradatta 等。Mitradatta 为印度语源的名字, 同时还出现在克孜尔这里的古藏文材料中,称他为Mendre 国王制壁画,[12] 但并未指明他来自何地。藏文材料提及第207 窟时并没有明言他曾参与的绘制工作,第207 窟的修建也是在Mendre 国王名下,由此可见密多罗达多究竟是Mendre 王时代的异域画师,还是龟兹本地画家的代表还有待甄确。冯其庸先生认为另外一个含糊不清的地方,就是是羽田亨先生提出的壁画上画家是“所谓吐火罗人”的问题。冯先生指出,从汉宣帝神爵二年(公元前60 年)开始,汉朝政府就在西域设都护府,当时郑吉为第一任都护,都护府设在乌垒,汉朝政府的实际力量,早在佛教传入新疆以前就已经存在了。而冯先生对羽田亨一个非常认可的地方即为,画家右手“持一中国笔”,吐鲁番阿斯塔纳晋墓中出土的笔就与此相同。[13] 由此冯先生指出,新疆石窟壁画中有一部分是受中原画风影响的。(四)对克孜尔石窟壁画中的菱格画和“有翼神像”的研究冯先生对克孜尔石窟壁画中的菱格画内容也非常关注。克孜尔壁画中有许多的菱格形构图,德国柏亚洲艺术林博物馆收藏的流失壁画中,就有不少精美的菱格形样,究竟是从中原或西域本土来,还是从帕米尔高原以西来,外来说与本土说也值得思考。(图7)冯先生提出,菱格纹饰是春秋战国到两汉之间非常流行的纹饰,越王勾践剑与吴王夫差矛都是这种纹饰,还有汉代和田、民丰、吐鲁番地区出土的织物,有不少是各式各样的菱格纹。图7 1988 年,冯先生在帕米尔高原上的卡拉库里湖和慕士塔格峰前

关于“有翼神像”,常书鸿先生曾说:“如果要追溯这有翼神像来源,与其说是渊源于希腊,倒不如说是渊源于反映老子道家思想的汉代画像石中的‘羽人’。在佛教艺术中,犍达婆作为一种诸天使乐,也只是‘飞天’的一种,并不是‘飞天’都叫做‘犍达婆’,真正的‘犍达婆’,也并不是有翅膀的。”[14]冯其庸先生指出,在中国传统文化里,关于神、仙、飞升的思想是来源很早的。庄子的《逍遥游》说:“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约若处子。不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。”在屈原的《离骚》《九章》等作品里,也有同类的思想。但这个时期所写的飞升的情况,都是借助动物的。如庄子的姑射神人,是要“乘云气,御飞龙”的;屈原想象自己的升天飞行,更是要借凤凰、青虬、白螭的,自己既没有“翼”,也不能飞行。到汉代的画像石里,就有了带“翼”的人,即羽人。这种带“翼”的人,在秦代的青铜器里就已经有了。到了汉代的画像石里,羽人的“翼”就逐渐增大,如河南鄢陵出土的“羽人乘麟画像砖”[15],这个羽人的“翼”,就特别凸出。到了魏晋南北朝时期,一方面佛教的飞天传入中国,另一方面中国传统文化中的羽人也丢掉了羽翼能自己升天飞翔了。洛阳金村出土的北魏石棺盖,上刻“蛇身人首之守护神四个,拥以云气,遨游昊天之中”。[16] 或以为这是伏羲、女娲,待证。而就在同卷第5 图:宁懋夫妇图,就可以参证。宁懋夫妇图是一幅绘刻十分精湛的世俗图,描写宁懋夫妇从中年到晚年三个时期不同的形象。在石室的另一处,还刻有燃柴做炊、汲水淘米等生活情状。而恰好这个宁懋夫人的服饰和发式,和本书第19 图蛇尾人体的在飞行中的画像的服饰和发式完全一样。冯其庸先生认为这恰好证实了中国的羽人,抛掉了羽翼以后又安上了一个原始神话的蛇尾,以便它的飞升。而真正完美的中国飞天,在江苏丹阳胡桥吴家村、建山金家村出土的三座南朝大墓中,《羽人戏龙》《羽人戏虎》图中位于龙虎上方凌空飞翔的“天人”,即带有佛教“西方净土”意味的飞天,但却实是中国的飞天。[17] 冯其庸先生还从《乐府诗集》卷五一《清商曲辞》八尚存之梁武帝制《上云乐》七曲中,指出全部七曲的曲辞,都是道家性质。而《羽人戏龙》《羽人戏虎》图里的飞天都是中国本土自生自长的道教的飞天。“有翼神像”这个“翼”,由小逐渐加大,再往前,脱去翼,变成了一个完全是世俗装束的能飞翔的女性,但却让她露出了一点蛇或龙的尾巴,透露了她之所以能飞翔的“神”气。综上所述,也是说明了这个飞天理出的一个生动清晰的成长历程。[18]冯先生长期以来不仅对石窟壁画有所研究,而且对新疆石窟保护及海外追寻也是非常关注与重视。19 世纪、20 世纪被西方探险家从新疆及其他西北地区掠取,流失于海外的壁画与文书资料非常之多。冯先生一次又一次奔赴新疆,把所见所闻记录下来(图8),有《西域记行》《秋游天山》《流沙今语》等等,他还把自己的学术考察成果写成论文,如《玄奘西天取经东归入境古道考实—帕米尔高原明铁盖达坂考察记》《玄奘西天取经的第二个起点——〈吐鲁番市志〉序》等。2009 年4 月,新疆龟兹石窟研究所更名为新疆龟兹研究院,当时聘请冯其庸先生担任名誉院长,冯先生欣然接受,还为研究院题写“新疆龟兹研究院”的匾额,由荣新江、朱玉麒两位教授带至院中,后期还为“新疆龟兹研究院学术交流中心”题字(图9)。冯其庸先生还在自己擅长的红学研究的领域, 完成《〈红楼梦〉六十三回与中国西部的平定》。分析了康熙订《尼布楚条约》前后的情况和乾隆平定准噶尔统一天山南北的大概,以及平准事件在当时普天同庆、乾隆皇帝为此事曾写过四通碑文的情况,进而分析《红楼梦》六十三回中贾宝玉将芳官改名为“耶律雄努”后的说话,认为这是曹雪芹对乾隆二十年(1755)平定准噶尔之后发自内心的对西部平定的歌颂,一反《红楼梦》作者批评常态之现象。这亦是冯先生内心对西部平定深入人心在当代作家笔下情不自禁的流露。冯其庸先生在《〈瀚海劫尘〉序》中记录:“我在库车,尽情地饱览了古龟兹的风光。玄奘西行途中,曾在此停留六十余日,以待凌山雪消。龟兹古盛妓乐,至今我们还可以从克孜尔千佛洞得到印证。”他在《题克孜尔千佛洞》诗中又说:“流沙万里到龟兹,佛国天西第几支。古寺千相金剥落,奇峰乱插赤参差。曼歌妙舞归何处,西去圣僧亦题辞。大漠轻车任奔逐,苍茫唯见落晖迟。”[19]冯其庸先生自1986 年起, 至2005 年, 前后10 次赴新疆考察( 图10),他深信虽然岁月的车轮压过丝绸之路的片片绿茵,滚滚黄沙掩埋了往昔的驼铃,但祖国西域的历史文明在中华民族复兴的大道上绽放着新的光彩。在这近二十年间,冯其庸先生登达坂,逾古堡,在昭怙厘寺残留的文化符号中捕捉钟磬长鸣的天竺余音,在克孜尔千佛洞的千年尘埃中寻觅玄奘法师的足迹(图11)。“看尽龟兹十万峰,始知五岳也平庸。他年欲作徐霞客,走遍天西再向东。”“千山万水不辞难,西上疏勒问故关。遥想当年班定远,令人豪气满昆山。”“满目山河增感慨,遍身风雪识穷通。登楼老去无限意,一笑扬鞭夕照中。”(图12—图16)图14 冯其庸《秋山图——龟兹秋光》 2011 年图16 冯其庸《苍山万重皆锦绣——龟兹山色》 2012 年冯其庸先生对西域,有少时的情怀,有对玄奘精神的追随。他曾改用苏东坡句“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”为“我愿意不辞常作新疆人”。冯先生是对新疆、对西域有着特殊情怀的,他对新疆石窟壁画的重视,对西域学研究人才的培养,对祖国大西北的热爱,用他的“玄奘精神”一次次去丈量。而今日,西域学学者们不辞辛苦,几十年如一日,锲而不舍做新疆壁画研究、西域文史研究,承担着文化传承的责任;他们以追求民族、国家之前途为己任,以广阔的学术视角,勤奋、刻苦,不畏艰难致力于学术研究。最后,以冯先生的一首小诗作此文小结,以抒心意。“相送楼兰古国前,长亭一去路三千。多情最是胡杨树,泪眼婆娑在路边。”[1] 冯其庸:《秋风集》,《冯其庸文集》卷1,青岛出版社,2012 年。

[2] 李经国主编:《师友笔下的冯其庸》,文化艺术出版社,2012 年。

[3] 同上。

[4] 同上。

[5] 敦煌研究院:《常书鸿文集》,甘肃民族出版社,2004 年。

[6] 冯其庸:《逝川集》,《冯其庸文集》卷2,青岛出版社,2012 年。

[7] 王赞著,见《新美术》,2016 年第1 期 。

[8] 也有不用竹片而用芦苇秆等其他东西代用的。

[9] 冯其庸:《逝川集》,《冯其庸文集》卷2,青岛出版社,2012 年。

[10] 郑午昌:《中国画学全史》,上海古籍出版社,2001 年,第63 页。

[11] 姚士宏:《叙利亚画家在克孜尔》,《新疆艺术》,1984 年第6 期。

[12] 廖旸:《克孜尔石窟壁画年代学研究》,社会科学文献出版社,2012 年。

[13] 新疆维吾尔自治区博物馆编:《新疆出土文物》,文物出版社,1975 年。

[14] 见《常书鸿文集》。

[15] 见《中国美术全集·绘画编18·画像石画像砖》,上海人民美术出版社,1988 年,图260。

[16] 见《中国美术全集·绘画编19·画像石画像砖》,上海人民美术出版社,1988 年,图19。

[17] 见《谭树桐美术史论文集》,新疆人民出版社1992 年版,第144 页。

[18] 冯其庸:《逝川集》,《冯其庸文集》卷2,青岛出版社,2012 年。

[19] 冯其庸:《瓜饭楼诗词草》,《冯其庸文集》卷16,青岛出版社,2012 年。

新疆维吾尔自治区龟兹研究院 编.克孜尔石窟与丝绸之路研究学术研讨会论文集[M].上海:上海书画出版社,2021.08:205-223.