深度阅读

吉林省博物院藏名碑善本综述

吉林省博物院除了丰富的书画藏品之外,还有一部分与书画相关的金石资料,虽然比重不大,但是也有一定的神秘色彩,比如坊间流传的宋拓《怀仁集王羲之圣教序》《九成宫醴泉铭》《黄庭经》等,因为从来没有出版过,所以蒙上了一层神秘的面纱。再加上2013年第一次全国可移动文物普查,在资料室中发现了三万余册清末民国的古籍文献,这批古籍被列入普查保护范围内,并于2016年吉林省博物院迁入新院址后,由信息技术中心移交到文物保管部正规的文物库房保管,其中有一套《龙门二十品》的拓本就是在这次普查中发现的,现择其有影响力的藏品分述如下:

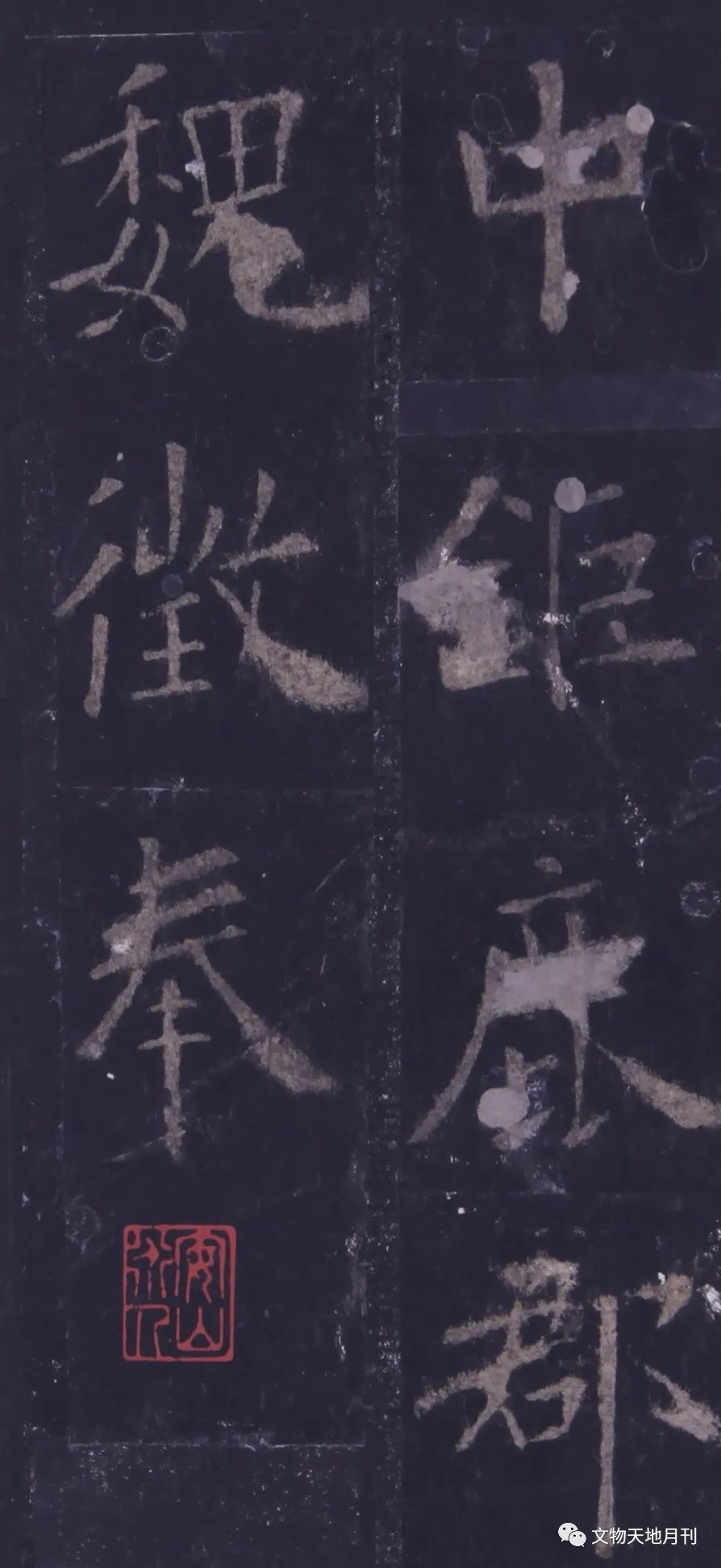

一 宋拓《怀仁集王羲之圣教序》

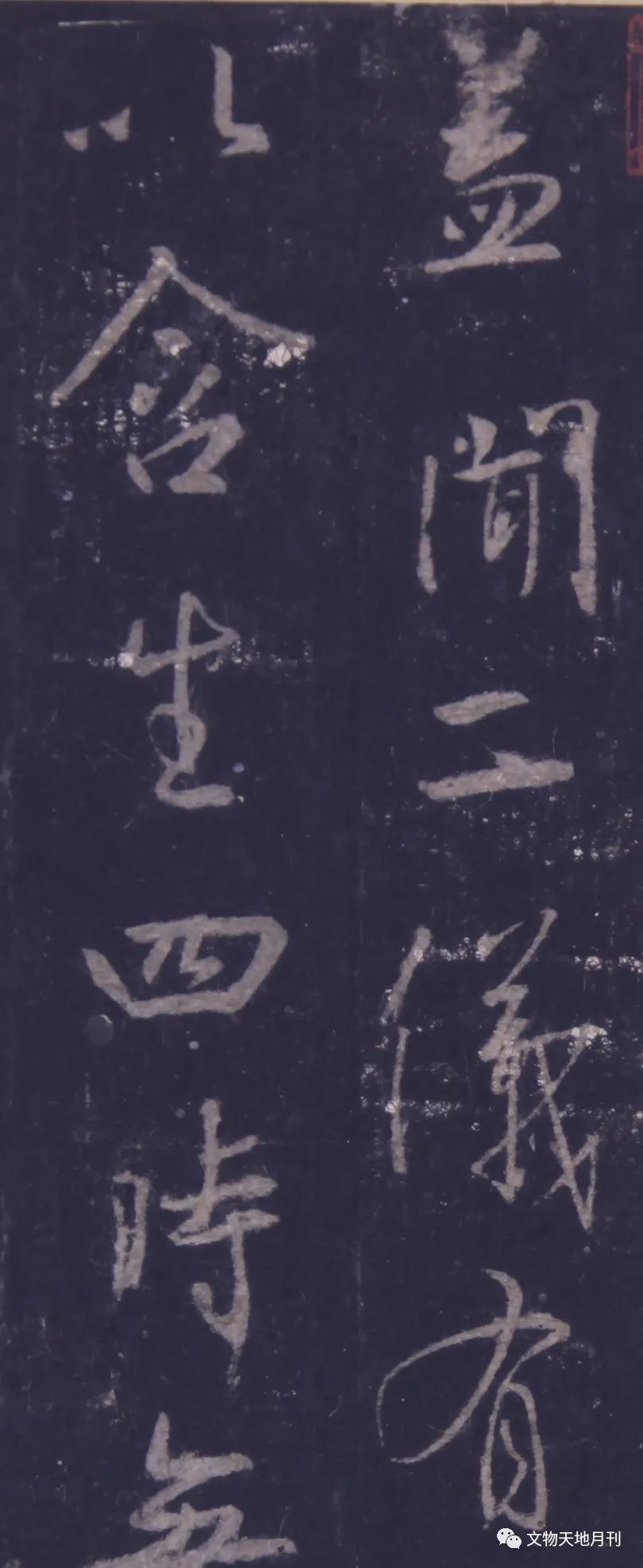

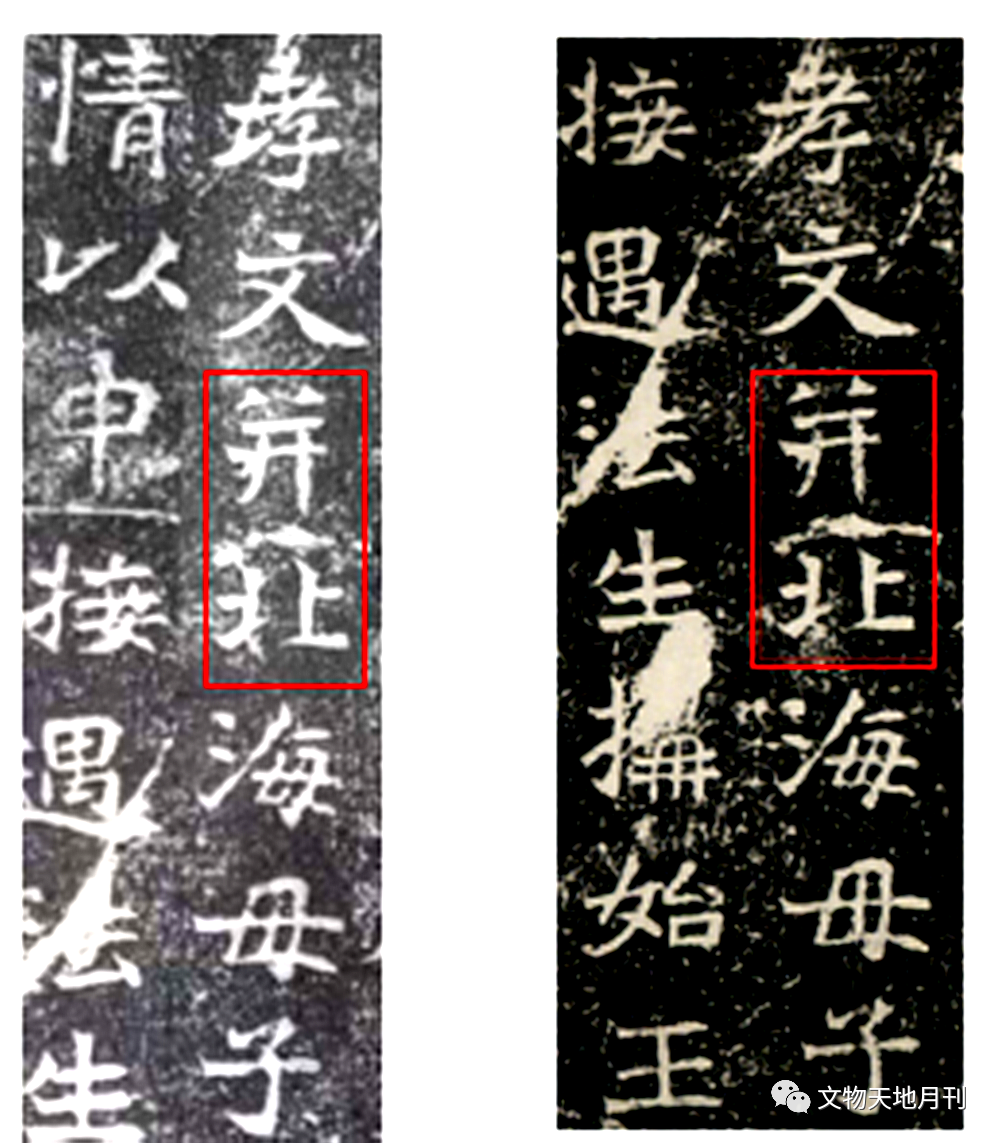

吉林省博物院藏宋拓《怀仁集王羲之圣教序》第三行之“盖”字

此碑唐代咸亨三年十二月立,共三十行,每行八十五字左右不等,现存陕西西安碑林,院藏该拓本剪裱为蝴蝶装册页,曾经项元汴、唐寅、王澍、汪士鋐、宋伯鲁、于右任等递藏,最后入张伯驹先生之手并捐献给吉林省博物院。

本册册末有清代王澍泥金小楷题记:“康熙四十九年春获自淮南,夏五月重装,王澍记。”册后清代宋伯鲁题跋:“此帖为三原温纪堂同年物,的为宋拓无疑。”更有民初于右任题跋:“此为吾邑温氏海印楼旧物,流传至海上,始一见之。”两处题跋所提到的人物为温纪堂,名仪,字可象,陕西咸阳人,康熙二十五年进士,师从王原祁,为当时画坛名手。

吉林省博物院藏宋拓《怀仁集王羲之圣教序》第六行之“纠”字

本册第三行“盖闻二仪有象”之“盖”字,参考国家博物馆藏明代张应召宋拓《圣教序》甲本以及王壮弘先生《崇善楼笔记》,上部北宋时期完好,南宋时期笔画漫漶,本册虽然完好,但细观之有填描痕迹,故而转折处模棱两可,与张应召本对应不上。

第六行“耶正于焉纷纠”之“纠”字,右上部泐后所剩石面北宋尚余一三角形,南宋仅剩一线,此册与张应召本相比,也有一三角形,但所剩笔画没有张本多一些。

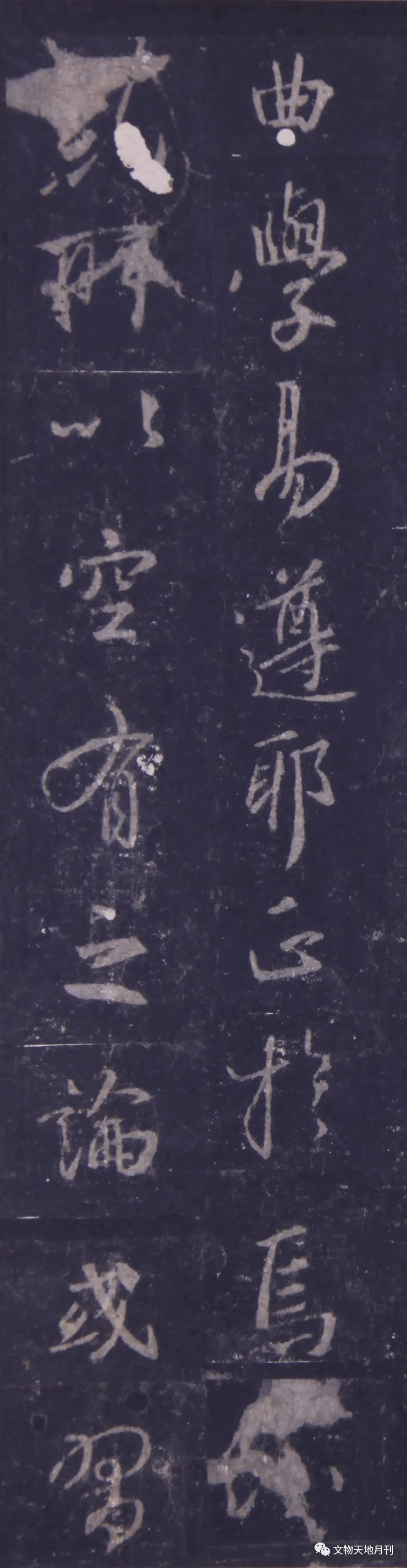

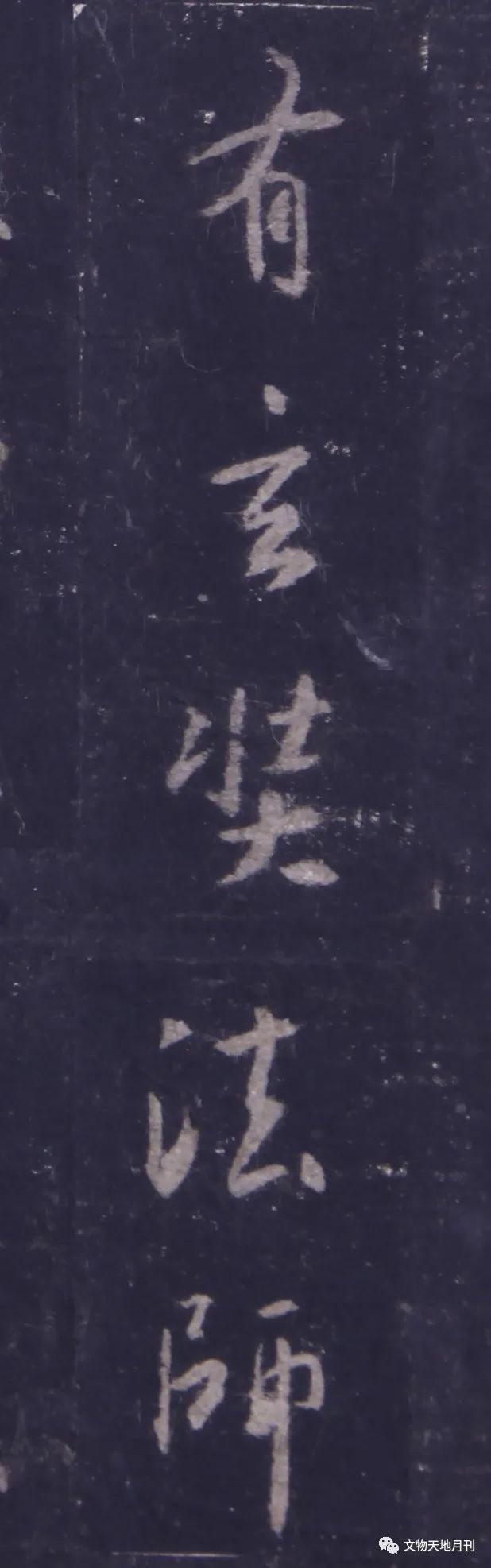

吉林省博物院藏宋拓《怀仁集王羲之圣教序》第七行之“师”字

第七行“有玄奘法师者”之“师”字,右半北宋完好,南宋两竖笔间有泐痕,而院藏此本与该南宋本特征吻合。

第十五行“故知圣慈所被”之“慈”字,上部北宋仅有裂纹斜贯左上至右下,两点与横画之间微微泐连,南宋右上残损且连成一片,有不少传世南宋拓本多有将此字填描以充北宋本,甚至不少明清拓本都填描此字滥竽充数,但院藏此本该处并没有填描痕迹。

吉林省博物院藏宋拓《怀仁集王羲之圣教序》第十五行之“慈”字

结合以上校碑可知,吉林省博物院所藏此套宋拓《怀仁集王羲之圣教序》并非北宋以前拓本,而实为南宋时期拓本,鉴于《圣教序》目前流传宋拓本不过三十余件左右,因此该件文物也是极为难得的重要拓本之一。

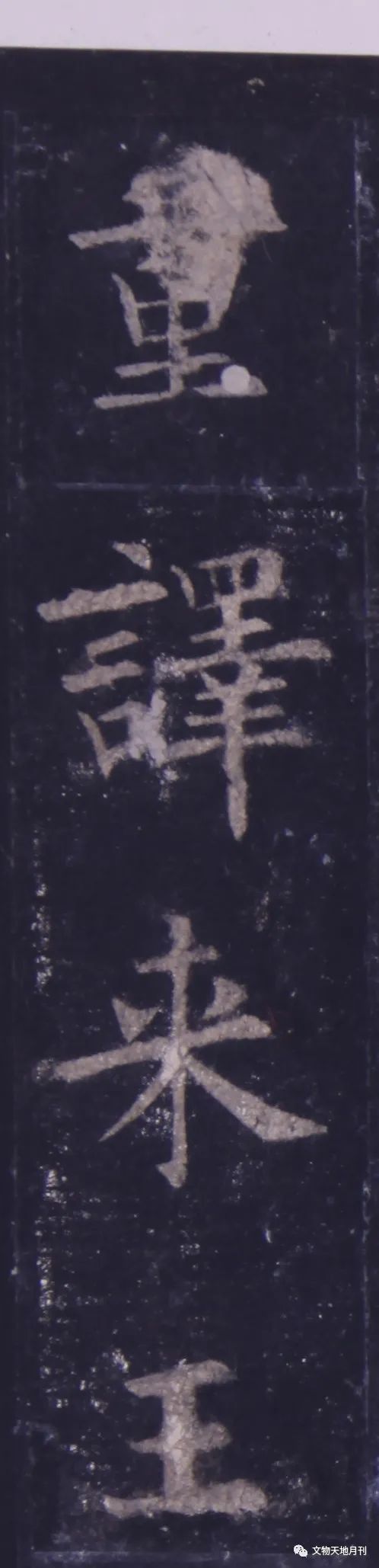

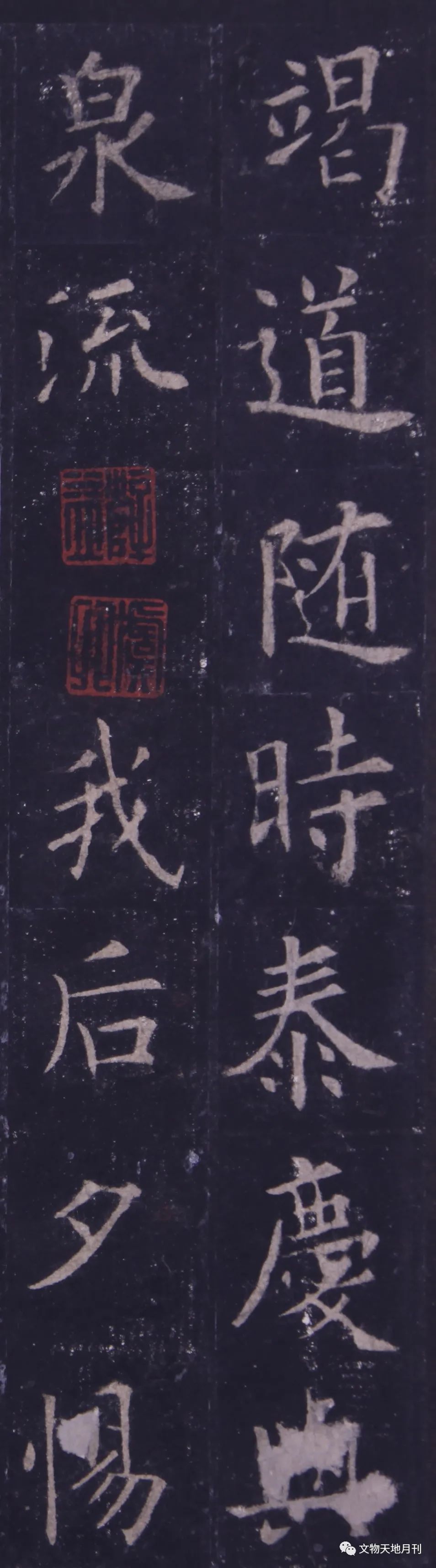

二 宋拓唐欧阳询《九成宫醴泉铭》

《九成宫醴泉铭》,唐贞观六年由魏征撰文,书法家欧阳询书丹而成,现存于陕西麟游县博物馆。吉林省博物院藏宋拓《九成宫醴泉铭》,扉页由杨澥题:“宋拓醴泉铭。希声馆珍藏第二本,杨澥龙石题。”此册先后由顾嗣海、杨澥、顾子山、谢希曾等递藏,后入张伯驹先生之手而捐献给吉林省博物院,为院藏国家一级文物。拓本中所涉及的几位少见的重要藏家简介:杨澥,字竹唐,号龙石等,松陵(今江苏吴江)人,中年移居苏州,以鬻艺为生,他多才艺,工诗文,擅长金石文字与考据之学,尤擅篆刻。谢希曾,字孝基,号安山,吴县(今江苏苏州)人,清代鉴赏家,尝以家藏碑帖勒石曰《契兰堂帖》。顾文彬,字蔚如,号子山,晚号过云楼主等,元和(今江苏苏州)人,清代书法家、收藏家,道光二十一年进士,官浙江宁绍道台。

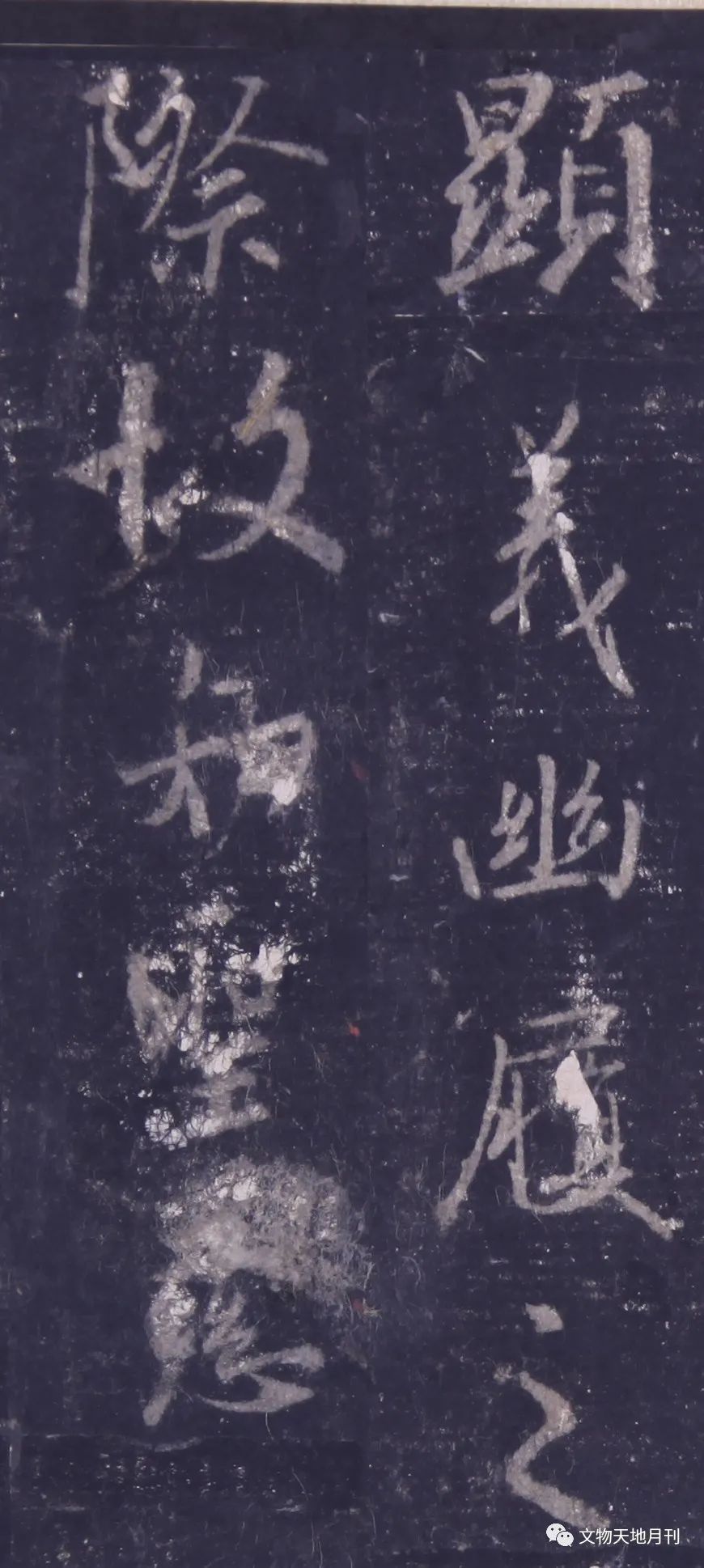

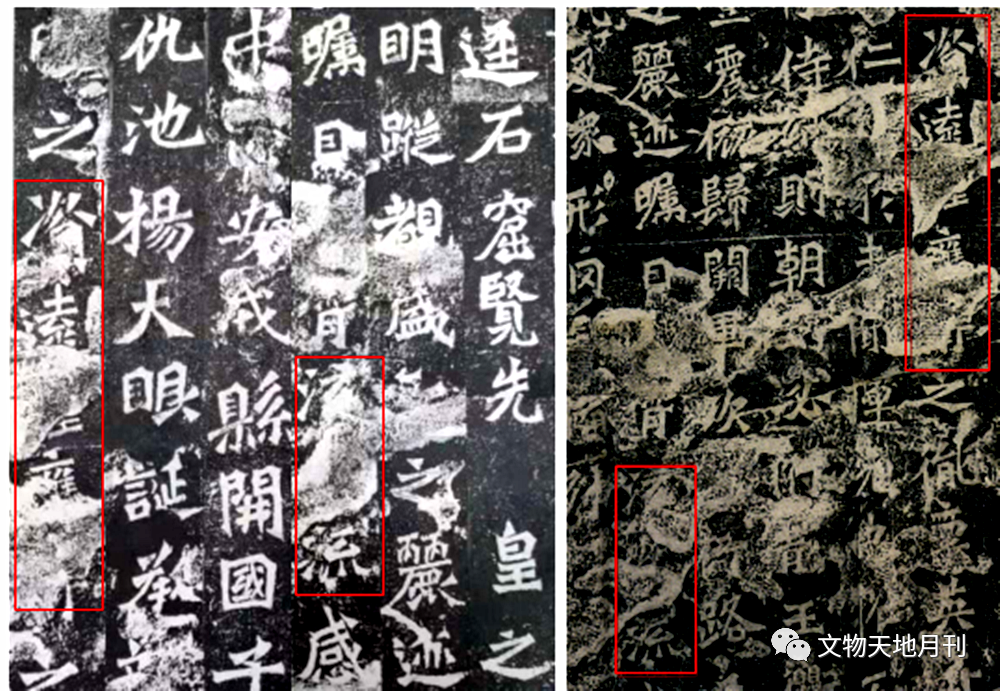

吉林省博物院藏宋拓《九成宫醴泉铭》第一行之“魏”字

《九成宫》宋拓本流传较多,以北京故宫博物院所藏明代李琪旧藏最著名,北宋拓本第五行的“重译来”的“重”字未损,而院藏此本该字右上部已损,可见周天求题跋中所说“诚宣和以前物也”的说法有所夸大。册中所钤“虞卿”朱文印上下拆分,可见此册曾被揭裱重装过。

以北京故宫博物院藏李琪本《九成宫》以及王壮弘先生《崇善楼笔记》校对可得:首行“魏”字早期“鬼”部下小撇完整无损,至宋末小撇已与右勾笔石花泐连,院藏此册正是如此;第二行“长廊四起”之“廊”字下面未与石泐连;第五行“重译来王”之“王”字未泐,但细察之似有填描现象;第十五行“光武”之“光”字四周没有外框;第二十二行“庆与泉流”之“泉”字完好。而许多校碑的关键部位,比如“栉风沐雨”之“栉”字和第八行“何必改作”的“作”字均已被剪去,第三行“穷泰极侈”也已不存,估计都是古董商故意所为,以便于充北宋早本而谋巨利。结合以上校碑,可知吉林省博物院所藏此套宋拓《九成宫醴泉铭》虽为宋拓,但其实并未如册中题跋所说为北宋拓本,而上限时间实为南宋晚期,下限时间不会晚于明初,鉴于《九成宫》拓本流传的稀缺性,此册仍不失为一件重要文物。

吉林省博物院藏宋拓《九成宫醴泉铭》第五行之“王”字

《九成宫》自宋时已有翻刻,其后屡见不鲜,翻刻本有摹本、临本之分,亦有纵石、横石之别,大多拙劣的翻刻本一眼即可判断,且翻刻拓本在过去价格也不是一般人所能承受,启功先生曾谈到《九成宫》翻刻的秦刻本,卖到一百两银子,旧时一个教书的私塾先生一个月是二两银子,再高级的一个月收入是四两银子,所以那时候一百两银子才能买一个翻刻本,只是学书的人为了摹拟、临写,可见《九成宫》在书法史上的影响有多大。

吉林省博物院藏宋拓《九成宫醴泉铭》第二十二行之“泉”字

三 清末拓《龙门石窟造像题记廿品》

《龙门石窟造像题记廿品》是河南省洛阳市龙门石窟北魏时期的石窟造像题记中精选集成,是精品中的精品。《龙门二十品》这种称谓始于同治九年(1870),二十品分布在两个洞窟,其中十九品在古阳洞,一品在位于老龙洞外的第六百六十窟慈香窟。题记内容主要记述了造窟人的名字和他们还愿祈福、寄托信仰的愿望,有些内容还涉及当年的相关史实,上承汉隶,下开唐楷,是北魏时期书法艺术的精华、魏碑书法的代表,具有很高的艺术鉴赏价值和史料研究价值。康有为在《广艺舟双楫》中赞美魏碑书法“骨血峻宕,拙厚中皆有异态”,“构字紧密非常”。

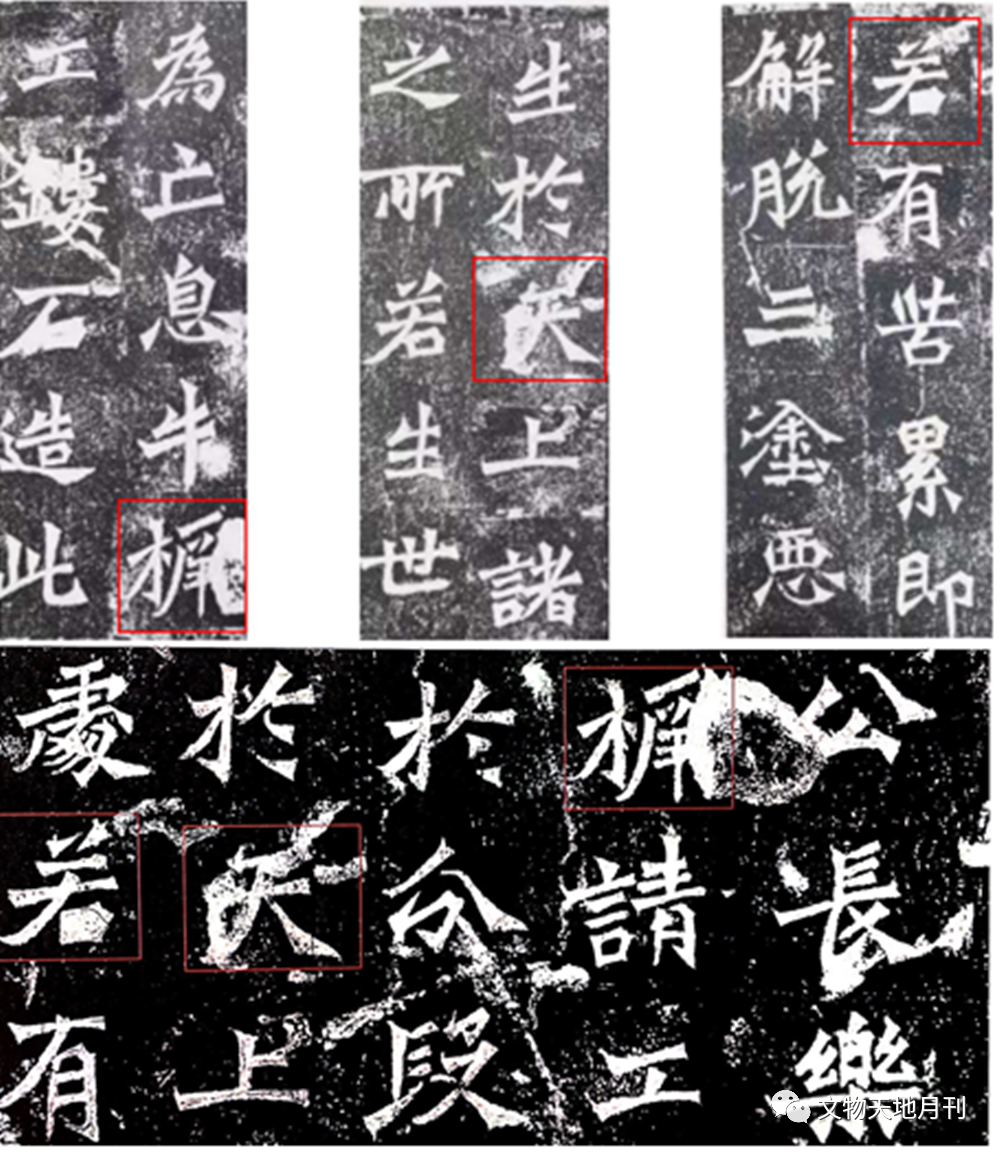

吉林省博物院藏《龙门二十品》拓本折页二册,为剪裱原拓本,拓本共二册,封面封底有破损,内部折页完好,字迹清晰,残缺甚少,这在如今很多原石遭到破坏残缺、国家明令禁止传拓的情况下,更为名贵。但此拓本无递藏信息,无法考证拓本年代,参考坊间流传的优填王晚本和马振拜本,借鉴仲威先生校碑的方法,可以得出初步的判断如下:

1.长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛橛造像记

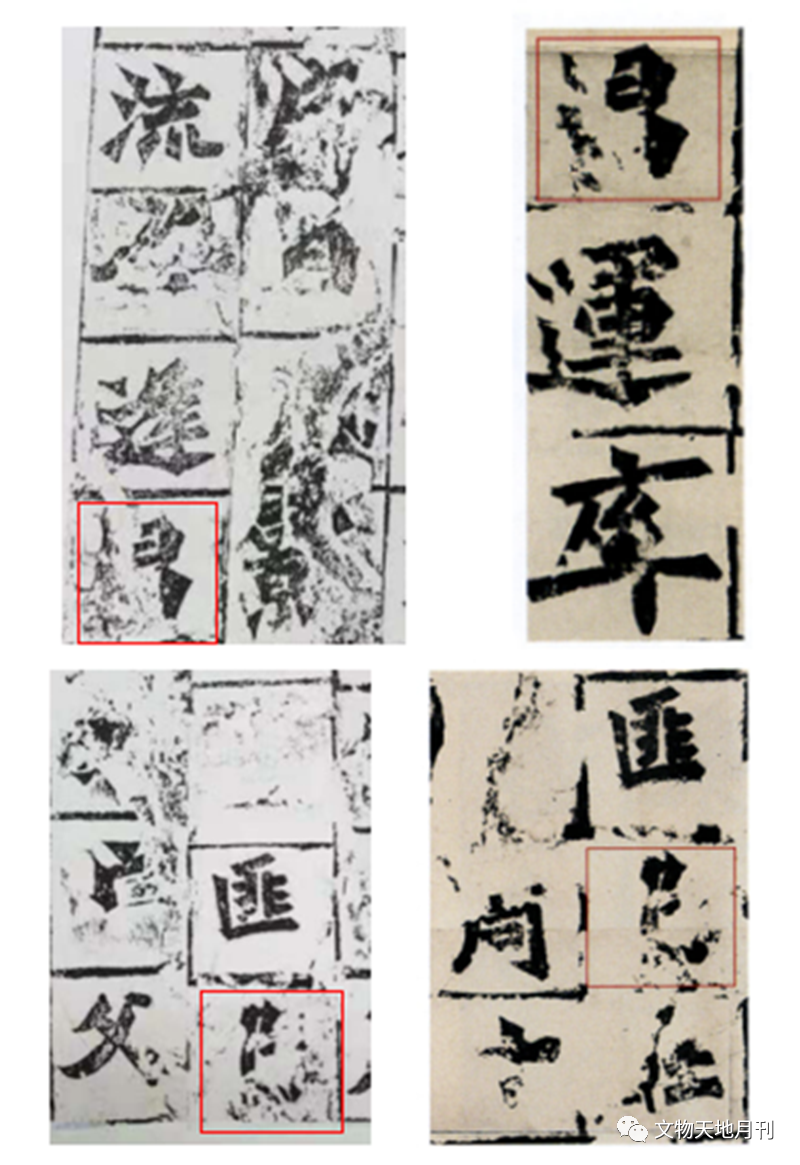

吉林省博物院藏《牛撅造像记》与马振拜藏本对比

《牛橛造像记》太和十九年(495)十一月造,位于河南洛阳龙门山古阳洞北侧洞顶,是长乐王丘穆陵亮夫人尉迟氏为亡去的儿子牛橛所造。

“橛”字右侧石花与“羊”的三笔横画皆相连,后“羊”字笔画泐;“天”字两横画起首处皆泐;“若”字“口”泐为一白块。两者特征相同,因此吉林省博物院拓本与马振拜藏本为同一时期所拓。

2.比丘慧成为亡父始平公造像记

吉林省博物院藏《始平公造像记》与马振拜藏本对比

《始平公造像记》,《龙门四品》之一。太和十二年(488)九月造,位于龙门石窟古阳洞北壁,由孟达撰文,朱义章书写,文与格栏均为阳刻,在中国石刻史上罕见。拓本分“铲底本”的“未铲底本”。

吉林省博物院藏拓本与马振拜本对比, “昌”字下部内中横全损,“乌”字仅上部笔画依稀可见,两者特征相同,因此吉林省博物院拓本与马振拜藏本为同一时期所拓。

3.北海王元详造像记

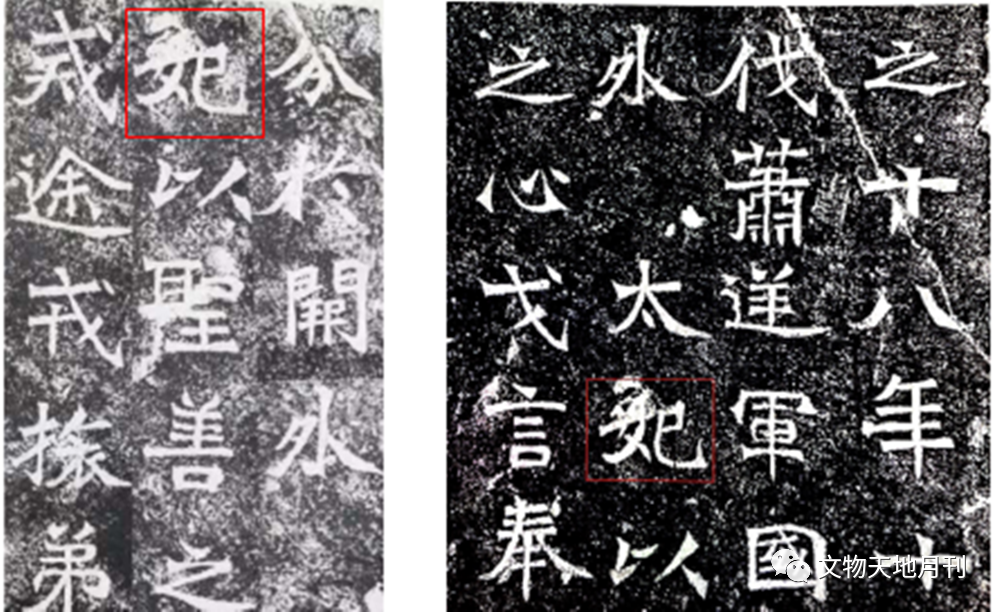

吉林省博物院藏《元详造像记》与优填王晚本对比

《元详造像记》,太和二十年(498)九月造,位于龙门石窟古阳洞北壁洞顶,记录了元详跟随北魏孝文帝南伐迁都至洛阳的历史实录,具有一定的史料价值。

吉林省博物院拓本与优填王晚本对比,“妃”左部“女”字上方有损,两者特征相同,因此吉林省博物院拓本与优填王晚本为同一时期所拓。

4.北海王国太妃高为亡孙保造像记

吉林省博物院藏《孙保造像记》与优填王晚本对比

《孙保造像记》未雕刻年月,位于古阳洞顶部正中。

吉林省博物院拓本与优填王晚本的对比,“像”字右部“⺈”上方笔画残处相连,“王”字中横右端与中竖交汇处产生细小的石花;“孙”字末笔点画右上较以前版本整体变粗。两者特征相同,因此吉林省博物院拓本与优填王晚本为同一时期所拓。

5.云阳伯郑长猷为亡父等造像记

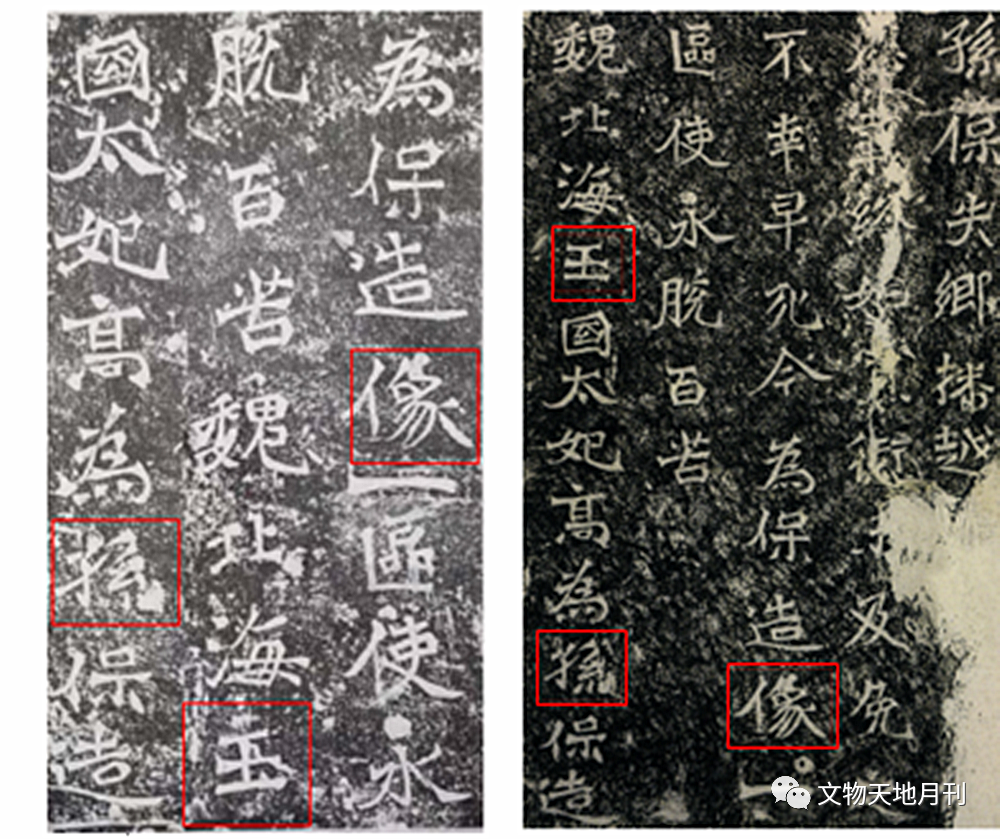

吉林省博物院藏《郑长猷造像》与优填王晚本对比

《郑长猷造像》,景明二年(501)九月造,位于古阳洞南壁洞顶。因其来自民间的造像,“随意”性较强,“书不工,刻拙陋”,以至于有学者疑其未经书丹,由工匠直接刻就。

史料记载该题记原石在优填王早、晚本时被两次剜剔。吉林省博物院拓本与优填王晚本比对,经过再次剜剔“躯”字左部“身”字非常清晰,两者特征一致,因此吉林省博物院拓本与优填王晚本为同一时期所拓。

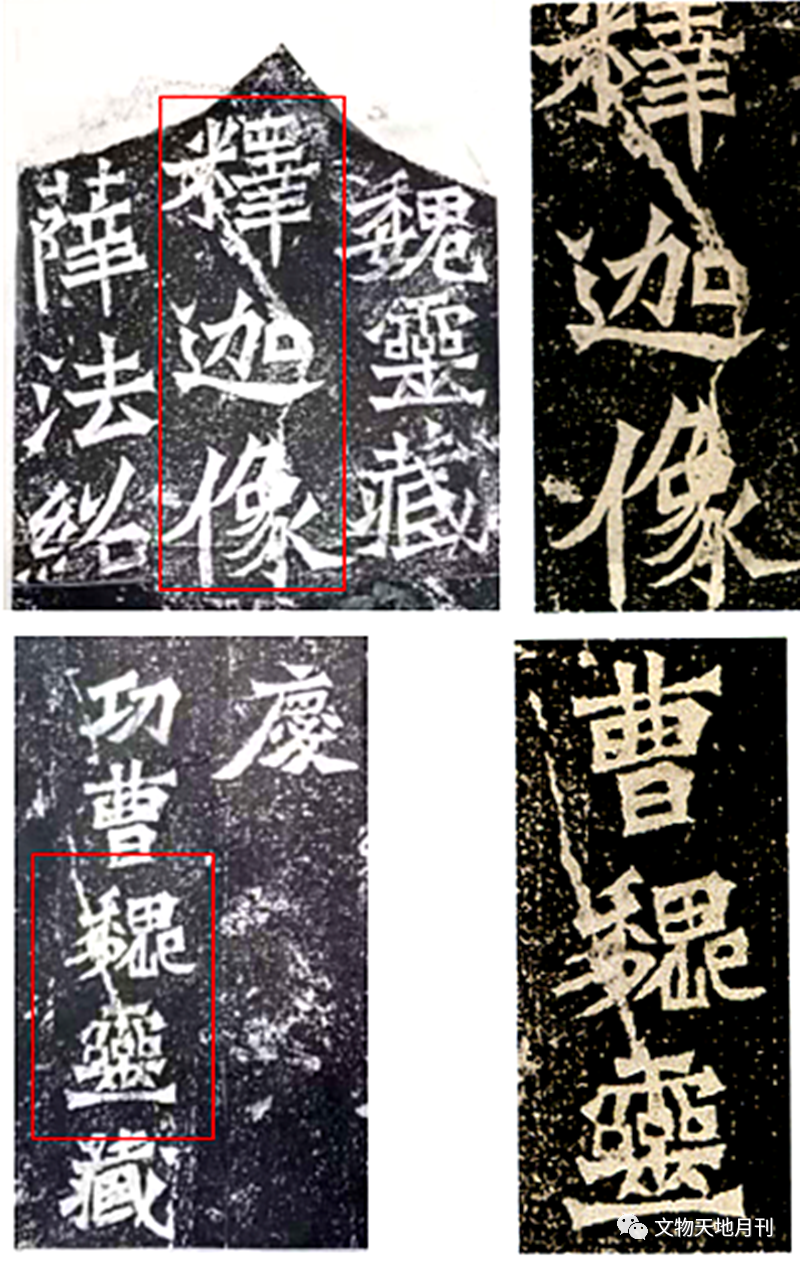

6.新城县功蓸孙秋生、刘起祖二百人等造像记

吉林省博物院藏《孙秋生造像记》与优填王晚本对比

《孙秋生造像记》太和七年(483)造,位于古阳洞南壁,孟广达文,萧显庆书,是龙门石窟开凿最早的八大龛之一,《龙门四品》之一。

吉林省博物院拓本与优填王晚本比对,“弥显”的“弥”字右部只首笔撇画和“小”字左点可见,“显”字下部点画清晰,两者特征一致,因此吉林省博物院拓本与优填王晚本为同一时期所拓。

7.邑主马振拜和维那张子成卅四人为皇帝造像记

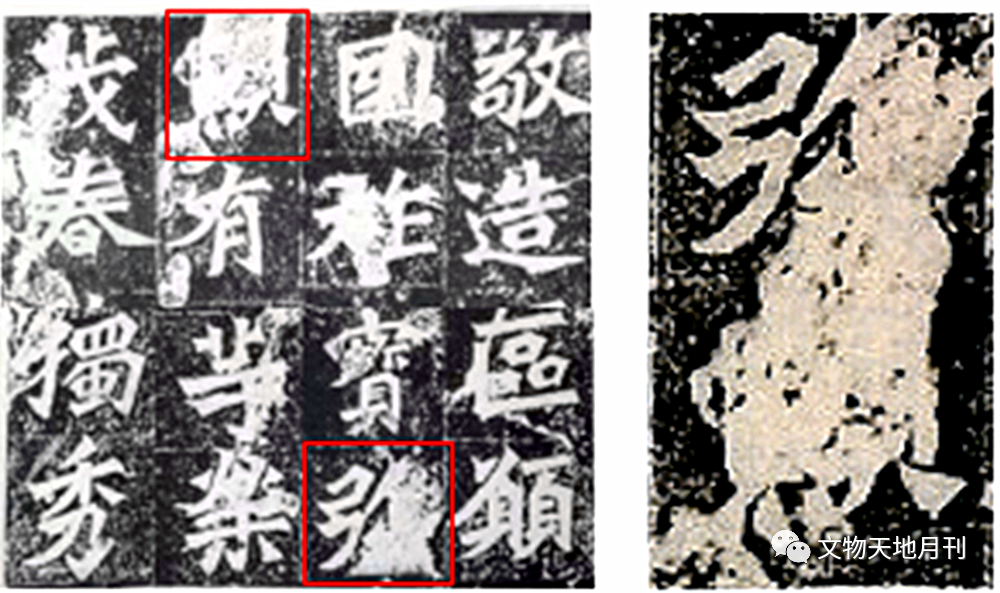

吉林省博物院藏《马振拜造像记》与马振拜藏本对比

《马振拜造像记》,在古阳洞顶部。《龙门二十品》在同治初年形成时不含《马振拜造像记》,清代将唐刻《优填王造像记》误认作北魏造像,错入《龙门二十品》。宣统年间,方若《校碑随笔》用魏刻《马振拜造像记》替换《优填王造像记》。

吉林省博物院拓本与优填王晚本比对,“成”字左侧撇画下部、钩笔及钩上撇画基本完整,两者特征一致,因此吉林省博物院拓本与马振拜藏本为同一时期所拓。

8.比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造像记

吉林省博物院藏《法生造像》与马振拜藏本对比

《法生造像》景明四年(503)十二月刻,位于龙门石窟古阳洞南壁。

吉林省博物院拓本与优填王晚本比对,“并”“北”之间的“八”字形石花已扩大连成一体,因此吉林省博物院拓本与马振拜藏本为同一时期所拓。

9.辅国将军杨大眼为孝文皇帝造像记

吉林省博物院藏《杨大眼造像记》与优填王晚本对比

《杨大眼造像记》,位于河南洛阳龙门古阳洞北壁最上层,与《始平公》《孙秋生》《魏灵藏》三种造像记一起合称为《龙门四品》。

吉林省博物院拓本与优填王晚本比对,“资远踵应”第一字“资”字下部“贝”字内部两横缺损;第三字“踵”字只存右下“土”字;第四字“应”字下部“心”字全损;“泫然流”三字的中间“然”字隐约只见下部残笔,二者特征相同,因此吉林省博物院拓本与优填王晚本为同一时期所拓。

10.陆浑县功曹魏灵藏薛法绍造像记

吉林省博物院藏本《魏灵藏造像记》优填王晚本对比

《魏灵藏造像记》,无刻造时间,《龙门四品》之一,现存洛阳龙门石窟古阳洞北壁。

吉林省博物院拓本与优填王晚本比对,“释迦像”的“迦”“像”二字间出现明显的裂痕相连。“魏”字的“委”部短横起笔处已有轻微的泐损,“委”部上的裂痕变粗,“女”字笔画也有残连。二者特征相同,吉林省博物院拓片为优填王晚本。《魏灵藏造像记》已遭到严重破坏,现碑文仅存三分之一。

通过以上与“优填王晚本”六品和“马振拜本”四品重点特色字的比对,我们发现,吉林省博物院藏《龙门二十品》拓片和这两个版本基本一致。其他十品采取相同方式比对也发现,比丘道匠为师僧父母造像记、比丘尼兹香慧政造像记、广川王祖母太妃侯为幼孙造像记、广川王祖母太妃侯为亡夫广川王贺兰汗造像记、邑主高树和维那解伯都卅二人造像记、司马解伯达造像记、步轝郞张元祖妻一弗为亡夫造像记七品均和优填王晚本一致;齐郡王元佑造像记、安定王元燮为王祖亡考亡妣造像记、比丘惠感马为亡父母造像记三品亦与马振拜本相同。因此,参考仲威先生的校碑方法,可初步断定,吉林省博物院藏《龙门二十品》拓片应该为光绪十七年(1891)以后和民国早期的,甚至比其更为早些。

四 余论

吉林省博物院所藏名碑善本不仅限于以上三种,其余还有如传世比较少见的传为王羲之小楷《黄庭经》、初拓《好大王碑》、《西狭颂》,以及在2013年整理古籍过程中发现有的拓本上仅有收藏印,没有题跋,比如曾见“寿如金石佳且好兮”一印,未来得及细校,还有其他如清末金石学家顾鼎梅、王绪祖、王维朴等人题跋过的拓本,限于篇幅,不再一一介绍。

本公众号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其它方式使用,授权转载的请注明来源及作者。