深度阅读

东部季风区 考古 河湟谷地:彩陶诉说出往日的辉煌

《中国国家地理》2006年第02期——青海专辑:对边疆,它像内地;对内地,它像边疆

[东部季风区 考古]

河湟谷地:彩陶诉说出往日的辉煌

作者:张朋川

20世纪70年代中后期,青海的乐都县柳湾村附近出土了大量的史前彩陶,中外考古学界为之震惊。为什么中国如此之大,却单单在青海的这片土地上发掘出造型如此奇特、纹样如此丰富、数量如此惊人的彩陶?本文作者从事彩陶研究长达30年之久,他为我们讲述了青海的彩陶之谜。

1974年春天,时值文化大革命进入后期,位于湟水中游的乐都县东的柳湾村,发生了司空见惯却又是不寻常的事。柳湾村坐落在湟水流域的最大河谷之中,是个少为外界所知的村庄。柳湾的农民正处于“农业学大寨”的热潮中,轰轰烈烈地平田整地,稀里哗啦地黄土大搬家,于是埋藏在地底下数千年的陶器等文物,嘁哩喀喳地被挖了出来,有心人拣其中漂亮的彩陶带回家中。一位在柳湾村作巡回医疗的军医,在农民家中见到了这些出土的彩陶和石器,他挑选了一些样品,送到青海省文教局。省文教局立即派人到柳湾调查,先后征集了一批精美的彩陶,其中一件是浮雕裸体人像彩陶壶。在这件壶腹的一面,以浮雕加彩绘的手法做了一全裸站立人像,人像两腿的外侧,分别绘着带爪指的折肢纹。壶腹的另一面上,绘有黑色的变体神人纹。这件彩陶壶上的浮雕人像和神人纹,是人和神的共同体的两种不同形式的表现,堪称原始艺术的瑰宝。浮雕裸体人像彩陶壶的发现和发表,引起了考古界的轰动,专家们纷纷写文章进行讨论,还对人像的性别进行了一番争论。有的认为是男,有的认为是女,甚至有的认为是中性。这种争论实际上含有对当时社会属性是处于父系社会还是母系社会、或是由母系社会向父系社会过渡的不同看法。

国家文物局和青海省文教局对柳湾发现的文物十分重视,1974年夏初,就组建了柳湾考古发掘队。我第一次去柳湾是在柳湾考古发掘刚开始之时,当时我在甘肃省博物馆工作,我们应邀去柳湾参观和研讨,从兰州乘坐吉普车前往柳湾。车子先是顺着黄河走,从河口过黄河西拐,就算告别了黄土高原的西端。又顺着湟水西行,到了海石湾,这里的红土层较厚,1947年在这一带勘探石油时,发现了亚洲最大的恐龙化石。隔着大通河,我们看见青海省民和县的马厂塬。这是一座顶部平坦的山梁,1923年,瑞典地质学家安特生在马厂塬一带收集了一批具有特色的彩陶,以后与此相类同的文化遗存,被称作马厂类型。车过大通河桥,便进入民和境内,土质也由红变黄,公路两边对列着粗大的杨树。车子一路平平坦坦地驶到了乐都境内的高庙镇,从高庙东折到柳湾只有2公里,道路两边种的是柳树。柳湾村北面屏靠柳湾坪,南面不远是湟水,东西两面是台地,柳湾是个柳树成阴的簸箕状的湾子,柳湾的名字可能就是由此而得。

当时柳湾墓地的发掘刚开始,清理出的墓葬很密集,出土的随葬陶器很多,其中大部分是彩陶,层层叠叠地堆放在临时寄存的屋子里。我见到了那件声名在外的浮雕裸体人像彩陶壶,屏住气细细地看,可以察觉到人像嘴部有一圈黑色的胡子状纹样,而且人像的胸膛扁平,因此给我的印象是这人像为男性,供祀的是男性祖先。人像脸部两边的黑线纹是画的披发,据《后汉书·西羌传》的记载,羌人以披发为俗,彩陶壶上的人像是羌人的先祖。约四千年前,他们在河湟地区繁衍生息,善于用艺术形象来表达对祖先的崇敬之情,创造了数量巨大、花纹精美的彩陶,留下了宝贵的艺术财富。

柳湾的居民很好客。晚上村干部诚邀我们吃饭,大队长和会计不停地敬酒劝酒。以往我极少沾酒,但按当地的风俗,客人不喝酒,是主人的怠慢。队长和会计双手一直捧着酒杯,轮番地向我唱劝酒歌,不由我不喝,不由我不醉。当晚我沉沉地睡在柳湾农家中,青稞酒的浓香味久久不曾散去。

柳湾,彩陶的汪洋大海

我第二次去柳湾,是在柳湾考古刚结束之际,我为编写《中国彩陶图谱》,去柳湾绘制彩陶。经过5年多的发掘,柳湾考古取得了令世人瞩目的成就,共计发掘了新石器时代至青铜时代的墓葬1500余座。这是中国迄今所知规模最大保存较好的一处氏族公共墓地,也是目前中国原始社会考古中发掘墓葬最多的地点。我去柳湾时,已进入寒冬,土已封冻,但冬天的日照却十分明亮,阳光中的柳枝如缕缕金丝,在蓝天的映衬下洒洒脱脱地摇摆。与室外的疏朗旷远相反,柳湾存放出土陶器的10个临时库房,却个个显得拥挤密集,令人如置身于古陶器的汪洋大海中。

柳湾共出土陶器15000余件,其中绝大部分是彩陶,在同一地点出土万余件彩陶是举世罕见的。彩陶纹样千变万化,或旋动;或舒张;或整齐;或奔放;或循环;或跌宕;或弧曲;或刚直。若水波荡漾;似山峦起伏。有各种神人变体纹样;有各式四大圈填充纹样,形形色色的图案纹样,美不胜收,令人目不暇接,如入虚幻的原始艺术世界。彩陶的器形分门别类,不乏新奇独特的造型,如带流壶、提梁罐、方形带耳盒、葫芦形罐、长颈壶、有器盖瓮、口部穿孔圈足豆等,显示出设计者的巧思。除了浮雕裸体人像彩陶壶外,还出土了两件人头形器口彩陶壶,一件壶的上部有红色底衬,壶口为圆雕人头像,以黑线绘五官,嘴上绘有须,颈部绘贝壳串成的项链,俨然是显贵的模样。另一件彩陶壶口的圆雕人头像,有一对有穿孔的耳,双眼和嘴镂空,头顶有一圆口,头像的面颊上绘并行的黑色竖线纹。在一些马家窑文化彩陶人像的脸部也绘着同样的竖线纹,可能是同一部族约定俗成的纹面纹样。显然这件人头形器口彩陶壶的用途比较特殊,不是日常生活用品,可能用于祭祀通灵,祈求得到祖先神的庇佑。

我在柳湾工作的10天,是在彩陶海洋中遨游的10天,画不完、载不走、去难休。柳湾彩陶蕴有神秘和强烈的文化魅力,总使彩陶爱好者梦牵魂绕。

甲骨文的起源,有可能与彩陶上的符号相关

我第三次去柳湾,是在柳湾成立彩陶研究中心以后。那里建起了展览陈列大厅,全面介绍柳湾的考古成果,复原了半山、马厂、齐家等类型文化的典型墓葬。半山类型墓葬是柳湾墓地中年代最早的,距今约四千五百年左右。这里的一些半山类型墓葬已经使用了木棺葬具,有原始的独木舟式的棺具;有长方形木板围拼而成的棺具;有两边壁板长出档板的吊头棺具,有的木棺上还有木棺盖。柳湾半山类型墓葬的木棺是我国发现的较早的木棺具式样,表明当时已能制作规整的木板材。马厂类型的墓葬是在柳湾墓地中发掘数量最大的,共发掘了872座,年代距今约四千多年。马厂类型墓葬随葬品中以彩陶为主,但墓中随葬的陶器有明显的多寡的区别:一般的马厂类型的墓葬中随葬的陶器为一二十件,第564号墓中的随葬品多达95件,内有陶器91件;该墓随葬的彩陶中,彩陶壶占到74件,彩陶壶器形较大,一般器高为30厘米左右,有的高达50厘米;壶腹较大,是用于贮盛的器物。第564号墓随葬大量彩陶壶,说明了墓主人有着特殊的身份,占有大量的既实用又美观的生活用器。

令人倍感兴趣的是柳湾出土的马厂类型彩陶上发现了许多彩绘符号,在679件陶器上绘有共144种不同的符号,绝大多数是几何形的指事符号。其中“十” 形符号出现最多,共有116件标本。此外,还有5种类于鸟虫动物形的符号。这些符号使我们对中国汉字的起源有所思考。我国商代的甲骨文计有4500余字,但甲骨文的起源和形成始终是一个谜。甲骨文是由象形符号和指事符号构成的会意文字,那么四千年前的马厂类型陶器上大量的指事符号是否与甲骨文中的指事成分有关联呢?这留给了我们很大的想象空间。柳湾马厂类型的人们创造了灿烂的彩陶文化,一种以丰富的装饰纹样与陶器造型完美结合而体现出的文化。柳湾由于最集中地承载了这种彩陶文化,在中国古遗址的地图上赫然有名,吸引着海内外的游客和艺术爱好者。

远古传来的鼓声

我们由柳湾返回兰州,沿湟水顺流而下,到了素有“青海门户” 之称的民和县。湟水与它最长的支流大通河在民和汇合,形成了青海又一个主要的农产区,密集地分布着古文化遗址。在民和阳山发掘的马厂类型墓地中,在三座墓葬内各出土了一件前所未见的形制奇特的彩陶器,分别放置在人骨的头部和腰部。器形呈长柄喇叭状,柄的一端口部为小杯形,另一端口部为大喇叭形,器柄中空,两端不封口。杯形口和喇叭形口的同一侧都设一小环耳。在喇叭形口沿外有六七个弯钩状的突,其中一件喇叭口沿外有一圈小镂孔。这种形制奇特的彩陶器的用途和功能不少人作过推测,最后大家都认为这是四千年前的彩陶鼓,喇叭形口外以钩状突或镂孔来固定和绷紧蒙于口部的兽皮,成为能击之有声的鼓面。使用时将绳系于彩陶鼓同侧两环耳,可斜挂于人腰部。

在出土彩陶鼓的三座墓中,还随葬着大型石斧、石臂穿、石珠等特殊的礼器和装饰品,表明使用彩陶鼓的墓主人具有特殊的身份,很可能是以彩陶鼓为法器的巫师。近代在四川北部的汶川、理县、茂县的巫师就以羊皮鼓为法器,在击鼓时将鼓放在火边烤,使鼓皮绷紧,使鼓声宏亮。在远古时期,彩陶鼓是乐器,也是法器,迸发出的是氏族精神的强音。远古的鼓乐在西北代代承传,雄强的鼓声不绝地在这块古老的土地上回响。

湟水塑造的奇迹

黄河彩陶发现的时间并不长,尚不到百年。1923年至1924年,先后在甘肃、青海发现了远古时期不同文化类型的彩陶,其样式之丰富、花纹之精美,为前所未见,引起世人的重视。时隔半个世纪,青海省河湟谷地远古时期的考古取得一系列重大成果,出土了许多稀世彩陶珍品,考古学家和艺术爱好者都将目光集中在了这块号称彩陶宝库的地方。

“河湟”地名早在《后汉书·西羌传》中就有记载,河湟地区是指青海省黄河、湟水两流域之地,这一地区不仅是青海古文明的发祥地,而且也是黄河文明重要的发祥地之一。

大江大河是人类文明的摇篮,青海有“江河源”之称,黄河、长江、澜沧江都发源于青海西南部。黄河由青海进入四川境内,突又折回西北,切入阿尼玛卿山和西倾山之间,至龙羊峡,转向东去。在龙羊峡修建水电站时,我曾去龙羊峡考察,纵目远望,奔腾的黄河穿过一连串陡峻的峡谷,河水像刚出道的血气方刚的少年,向两岸崖壁拍打着、撞击着,奋力挣脱山峡的羁绊,开拓出一连串的宽窄不一的谷地。我曾在这些谷地作过考古调查工作,黄河两岸的这些谷地中,遗留了许多古文化遗址,是青海最早开发的农垦区之一。黄河过刘家峡而曲折北上,北收湟水及其支流大通河、庄浪河等,南并大夏河、洮河、祖厉河等,水量陡然增大,这些呈帚状的黄河支流的两岸,土地肥沃,宜耕宜牧,是含有彩陶的古文化遗址密集分布的区域,这一区域因此有“彩陶之乡”之称。

我记不清有多少次沿着湟水往返于西宁和兰州之间。湟水是黄河上游最长的支流之一,它源出青海省东北部祁连山南麓的噶尔藏岭,自西往东流向黄土高原,途经湟源、西宁、乐都,从民和进入甘肃省兰州市红古区,在达川镇汇入黄河,流程约200公里。青海大部分地区地势较高,气候寒冷,以牧业生产为主。湟水流域处于青藏高原向黄土高原过渡的河谷地带,有着宜于农耕的气候与地理条件。与湍急奔流的黄河不同,湟水有着双重性格,平时是一条缓缓流淌的河流,山洪暴发时会变成桀骜不驯的澎湃激流。流水侵蚀着两岸质地疏松的橙黄色土壤,形成深厚而肥沃的冲积土。湟水流域的日照时间长,阳光辐射强烈,利于农作物的生长,当地的蔬菜瓜果,长得大而鲜嫩。长期以来,湟水流域是青海主要的农业区,也是多民族聚居的地区。在周秦时,湟水一带被称作“羌中”、“湟中”。南北朝时期,鲜卑族为主的统治集团在这里建立了南凉国,首都就设在湟水流域的乐都。至今这地区的居民,除了汉族外,还有藏族、回族、土族、蒙古族、满族、东乡族、撒拉族等少数民族。这里的人们脸庞红扑扑的,显得朴实健康。脸上的五官长得厚实,但眼中蕴含着灵气。这使我联想起湟水地区远古的彩陶,器形雄浑,花纹灵动,相得益彰。可谓一方水造就一方土,一方土造就一方人,一方人造就一方物,一方物凝就一方情。

如果我们将河湟地区作为一个整体来看,它是南面青藏高原和东北面黄土高原、西北面祁连山之间的一条西高东低的地带,西、北、南三个方向的高原大山的流水向这里集中,最后总汇入黄河。处于高原之中的河湟地区,在气候、土质和水利方面都有优越的条件,宜耕宜牧,堪称西北高原中的翡翠谷。

彩陶艺术,舞动的意象

奔流不息的大河滋养了河湟地区的农业文明。在五千多年前,河湟地区的先民在这里定居生活,垦荒耕作。河水两岸沉积的细泥是不可多得的良好的陶土,滨河而居的农人为了农耕生活的需要,发明制作了陶器,又把氏族共同体崇尚的图案纹样彩绘和烧制在陶器上,成为多姿多彩的彩陶。

原始社会的氏族人们早先以狩猎为主要生产手段之一,因此原始崇拜中,动物崇拜和以动物为祖先神的图腾崇拜较早出现,所以在中国彩陶纹样中,有一定数量的动物纹和人格化的动物纹,罕有见到全身的人物纹样,而河湟地区马家窑文化的彩陶上,不仅在早期彩陶上绘有全身人物纹,而且后期彩陶上神人纹成了主体纹样。

河湟地区马家窑文化的彩陶,是受仰韶文化的影响发展起来的,在彩陶中赋入大河般奔腾的激情、旋动的韵律、澎湃的气势,一跃而登上彩陶艺术的巅峰。

1973年,大通县上孙家寨墓地的发掘中,出土了一件罕见的马家窑类型的舞蹈纹彩陶盆,这前所未有的发现引起了考古界的重视。我们闻讯后,经由西宁去湟水支流寺沟河畔的上孙家寨墓地的发掘工地,看到了经修复的舞蹈纹彩陶盆,在这件盆内壁等距地分列三组舞蹈人物纹,每组5人,手拉手连翩起舞,首尾二人有两道手臂,可能用以表示手臂的挥动。人物的脑后似为下垂的发辫,而发辫的样式是古羌族披发的一种发式。下腹前有一突起物,可能是男性特征的表现。舞蹈纹下方是四圈线纹,在盆内下半部贮以清水,能感受到河湟先民手拉手地在池畔起舞的情景。

无独有偶,1995年在青海同德县黄河北岸的宗日遗址的考古发掘中,也发现了一件类似的舞蹈人物纹彩陶盆,盆内壁上部绘两组手拉手的舞蹈人物纹,每组13人,舞蹈阵容庞大。宗日遗址中还发现了陶埙,这种原始乐器基本上能吹奏出五音,当年人们也许就在吹奏陶埙的乐声中载歌载舞。在原始社会,歌舞是巫觋的一种表演形式,彩陶上的舞蹈人物纹,或是人们以舞通神的情景,舞蹈纹彩陶一再地发现,表明了河湟地区是巫风歌舞流行之地。今天河湟地区的人们仍是能歌善舞,脍炙人口的“在那遥远的地方”这一有名的歌曲就取材于河湟花儿(土族人称为“野曲儿”,是一种以爱情为主题的山歌)。在河湟地区的路畔村旁经常能听到充漫空中的花儿,使这里的生活洋溢着亮丽的色彩。

青铜时代的来临

在距今四千年之际,河湟地区马厂类型的彩陶文化方兴未艾,另一支以素陶为主的齐家文化倏然兴起,以彩陶为主的马厂类型被取而代之。齐家文化的陶罐纹饰变得疏朗简单,出现了流动生活需要的圜底和三足的陶器,遗址中发现了马骨,马的驯养为游牧创造了条件,也意味着游牧文化在这个地区逐渐兴起。同时,在河湟地区发现了许多引人注目的齐家文化铜器。青海贵南县尕马台遗址位于黄河南岸的第二台地上,如今是水草丰盛的牧场。尕马台齐家文化墓葬中的二十五号墓是其中随葬品最丰厚的大墓,墓主人是一位40岁以上的男性,在他的胸前压放着一面七角星形纹铜镜。我在参加西北地区一级文物鉴定工作时,近距离地观察过这面珍贵的铜镜,铜镜边缘有两个穿孔,可系细线以固定木质的镜柄。这面四千年前的铜镜,经鉴定为青铜制成,为迄今我国最早的饰花纹的青铜镜。这座墓中还随葬着大量的装饰品,有骨珠583粒、绿松石珠16枚、海贝11枚、铜泡2个。这位佩戴精美装饰品的中年男子手持的青铜镜,当时是否用于照脸呢?根据民族学的资料,四川茂县羌族的巫师就是手执铜镜为法器,起照妖辟邪的作用。这位齐家文化的显贵男子可能就是一位手持铜镜的巫师,这面青铜镜当时意在辟不祥,却以熠熠清辉闪发出青铜文明。

西宁市北郊湟水畔的沈那齐家文化聚落遗址中,也发现了一些青铜器,有刀、指环、矛等。其中有一件长达61.5厘米的圆銎倒钩青铜矛,是用多范铸成的,堪称我国早期青铜器中的代表器物,是研究我国青铜器的起源和发展的珍贵实物资料。河湟地区齐家文化珍贵青铜器的发现,表明这一地区是我国早期青铜器重要的产地,标志着河湟地区揭开了青铜时代的序幕。

河湟地区的齐家文化的社会生活发生了深刻的变化,由氏族成员平等的母系社会过渡到贫富悬殊、阶级分化的父系社会。柳湾、沈那、尕马台等地发掘的齐家文化的一些墓葬中,形形色色的殉葬样式令人触目惊心,有下肢砍断作捆绑状的、有砍头葬,还有将人和家畜一起殉葬。齐家文化的青铜刀割断了氏族社会的血缘纽带。

齐家文化的年代为距今四千年左右,正值传说中夏王朝之前的洪水时期,古籍记载在尧为首领的时侯,黄河流域发生了浩浩滔天的洪水。当时,“水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定,下者为巢,上者为营窟。”(《孟子·滕文公下》)。过去我们对洪水传说抱有怀疑,远古的洪水传说是空穴来风,还是实有其事呢?这千古疑团终于在湟水谷地被豁然揭开,在民和县喇家的大型齐家文化遗址发现了洪水和地震灾害的遗迹,见证了四千年前在河湟地区发生的惊天动地的自然灾害。突如其来的洪水比猛兽还暴虐,摧毁了房子,埋住了房中的十余人,触目惊心地看到这些作求生状的人骨遗骸,更令人揪心地看到一位母亲将幼儿掩在身下,始终不能忘记母亲那只紧紧搂住幼儿的手,那只想保住幼儿生命的手,那只最强烈地表现出母爱的手。我们在喇家遗址还见到了地震后地中裂开的深沟,像被蛮力撕开的大地的胸膛。当时,这里发生过天崩地裂、洪水肆虐的大浩劫,使成千上万人家破人亡、流离失所的悲剧,难道是大自然对刚要跨入文明门槛的人们的报应吗?这使我对人类文明进程与自然生态的关系产生了反思:一万年前,人们从黄土高原走下,从青藏高原走下,来到山前肥沃的河谷地带,开垦农田,过着定居生活,人们不停地用磨制的石斧砍伐森林,一代又一代用木材搭建房子,一窑又一窑地用木材烧制陶器。繁衍不息的一群又一群的牲畜,大片大片地啃啮着草原。用水量百倍千倍地增长,青海湖日益缩小,由外溢湖变为内聚的咸水湖。提供江河水源的雪山,积雪线不断提升。加上放火烧荒,山火毁林。一年又一年,变本加厉,积至万年,造成第一次人为的生态大破坏。人类愈来愈异化于大自然,难道大自然就不会抽搐一下,皱一皱眉?

从河湟故地走来

在当代中国的56个民族中,哪些民族的历史最悠久?不是汉族,不是藏族,不是满族,不是蒙古族,也不是回族,而是羌族和苗族。

在商周时期就有了羌族。河湟地区在齐家文化时期发生洪水灾害以后,发生了由农业为主的生产向农牧并重的生产的转变。以牧业为主的羌族在河湟地区强盛起来,河湟地区成为黄河农业文化和北方草原文化的交会之地。自商周至两汉时期,河湟地区的古文化就与羌族有着亲密的关联,在齐家文化之后出现的卡约文化、上孙家寨类型、辛店文化、诺木洪文化都被认为是羌族文化。这些类型文化的陶器中,仍然有少量的彩陶,但图案的题材和艺术风格有了明显的变化。写实的动物纹样增多,伫立的大角鹿、奔跑的卷尾犬、哞叫的山羊、展翅的雄鹰、翘尾的水禽,这些姿态各异的动物图像呈现在彩陶上,焕发出绿原翠谷的勃勃生机。我惊奇地见到在民和出土的一件彩陶罐上满绘着动物图像,有羊、犬和大角羊等家畜,共二十多个,自上而下地分三行排列,这些反映畜牧生产的动物群体图像是以往彩陶中未曾发现过的,这些动物图像呈影像效果,与青海游牧民族岩画的动物图像的艺术处理十分相似,以满而密的家畜图像表现出羊群遍山、鹿群遍野的繁盛的畜牧景象。乐都出土的一件绘制精致的辛店文化彩陶罐上,生动逼真地绘着作鸣叫状的大角鹿,是原始绘画中的精品。乐都柳湾还出土了一件皮靴形彩陶,还特意地刻画出厚而边微外凸的皮鞋底,靴面施着红色陶衣,又以黑色绘着装饰花纹,使人感到亲切而有趣。我们经常见到辛店文化彩陶上绘着一对太阳纹或日月纹,反映出天体崇拜的信仰,羌族一直以太阳神为主神,还有对太阳神进行祭祀的礼仪。据史书记载,西羌以畜牧为业,有“牧羊人”之称,据说“羌”字就是羊人的合成。羌人堪耐寒苦,性坚刚勇猛。河湟地区商周战国时期的彩陶,图案纹样简练刚劲,动物图像栩栩如生,反映出以畜牧为主的羌族人的气质和审美趣味。羌人曾在河湟地区创造了灿烂多彩的文化,过去我们对此知之甚少,今天我们认识到西羌的“金行刚气”是中国气派的重要组成部分。

江河不废千古流,河湟故地是东去关陇、南下滇藏、西出祁连、北走河套的枢纽。古往今来,有许多民族在这里生活创业,马家窑人、齐家人、卡约人、辛店人、羌人、汉人、鲜卑人、吐谷浑人、吐蕃人、党项人、蒙古人、回人、撒拉人、藏人先后活跃在这一地区,延续不断地共同劳动创造,不同民族文化的彩线在这里层层叠叠地、交织盘绕地、紧紧密密地挽成了一个永不拆散的情结,这就是永存河湟的多姿多彩的中华结。

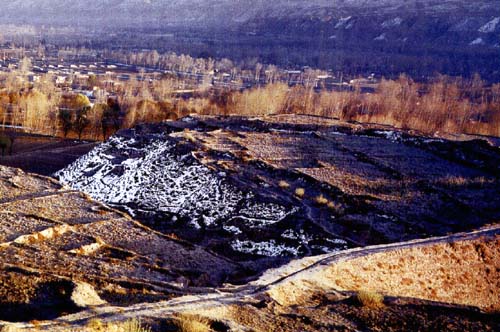

青海乐都县柳湾村的彩陶遗址,如今已重新被大片的农田覆盖。30年前,这里曾见证了一桩惊天动地的大事:黄土堆下埋藏了数千年的上万件彩陶被挖掘了出来。 摄影/付平

黄河从四川玛曲折回青海境内,开拓出一连串峡谷与盆地相间的串珠型地貌。在峡谷之间的一个个盆地就是人类最早开发的农垦区。古人类在这里耕作、繁衍,留下了众多的古文化遗址。 摄影/郑云峰

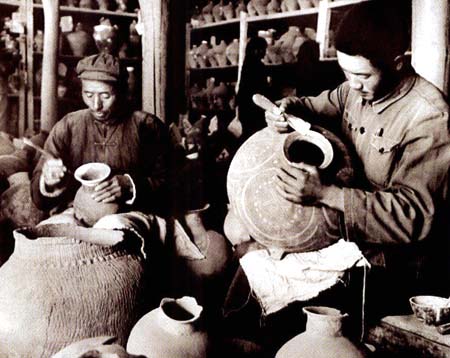

70年代中后期,柳湾村到处都是考古工作现场。由于这里出土的彩陶数量极为惊人,考古工作人员不得不临时培训了大量的当地农民,以便他们参与彩陶的整理和修复工作。彩陶被搬进临时的库房后,人们正在对彩陶进行整理、编号、登记和修复。

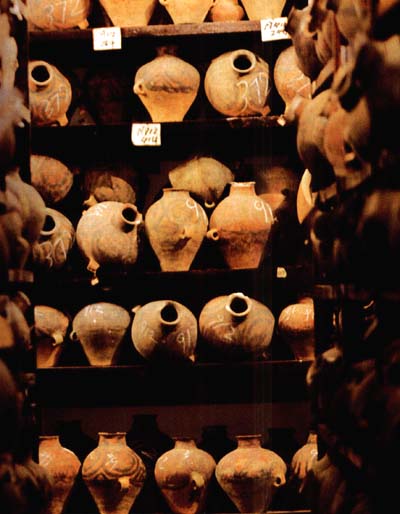

1万多件陶器,井然有序地排放在柳湾彩陶博物馆的1号库房里。柳湾博物馆的陈列馆和5间库房一共存放了37925件陶器,堪称彩陶的海洋。

大通县上孙家寨墓地出土了一件罕见的舞蹈纹彩陶盆,引起了考古界的广泛关注。这件彩陶盆内壁绘有三组舞蹈人物纹,每组5人,他们手拉手翩翩起舞。这种特殊的纹样对于研究青海的史前社会具有重要的意义,它表明当时的河湟地区可能是巫风歌舞盛行的地方,人们以舞通神。

与数千年前的彩陶盆上的舞蹈纹一脉相承,河湟谷地如今仍然盛行多种巫风歌舞。这里有一种叫作“巫兔”的驱除鬼神的风俗。人们在身上描绘虎纹(古代称老虎为巫兔),到各家象征性地取些食物,来为这家人驱除灾难和疾病。 摄影/任建军

黄河的上游支流湟水在青海东部孕育了大片平坦肥沃的农垦区。数千年前这里是华夏先人的聚居地之一,今天,继承了这一悠久农耕传统的青海农民,面对土地,如绣花般精耕细作,为青海创造了发达的农业。 摄影/单之蔷

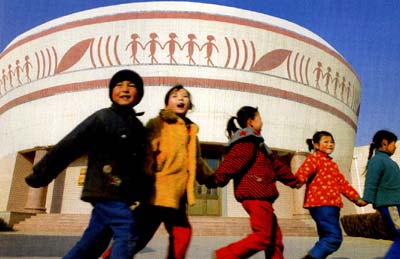

柳湾彩陶博物馆建筑的灵感就是来自于河湟谷地出土的那件赫赫有名的舞蹈纹彩陶盆。河湟谷地承载着极其厚重的人文历史,孩子们脸上纯真的笑容为我们预示着这片古老的土地上生生不息的未来。