深度阅读

藩镇窑冶 | 定窑 “易定” 款瓷器再认识

原作者: 潘语晨 |

来自: 美成在久 |

发布时间:2022-2-12 17:11 |

查看: 5814 | 发布者: Ansanjin |

摘要: 过去相当长的一段时间内,有一类定窑瓷器,学界对其底部刻铭是“易定”还是“昜定”,莫衷一是。本文在对字形进行具体分析的基础上,论述了此类款识为“易定”二字的依据,并考证其含义。作者亦补充了近年来新发现的“易定”款瓷器材料,结合历史文献记载,展现“易定”款瓷器如何记录了一个藩镇割据、动荡不安的时代。#本文节选自《美成在久》第44期『藩 ...

过去相当长的一段时间内,有一类定窑瓷器,学界对其底部刻铭是“易定”还是“昜定”,莫衷一是。本文在对字形进行具体分析的基础上,论述了此类款识为“易定”二字的依据,并考证其含义。作者亦补充了近年来新发现的“易定”款瓷器材料,结合历史文献记载,展现“易定”款瓷器如何记录了一个藩镇割据、动荡不安的时代。#本文节选自《美成在久》第44期『藩镇窑冶:定窑“易定”款瓷器再认识』一文,作者为本刊编辑潘语晨#

国内外公私收藏中,目前已知的定窑“易定”款瓷器,共有三件。其中两件为碗,外底刻“易定”二字,分别藏于故宫博物院及上海博物馆。

“易定” 款白瓷碗 故宫博物院藏

两者器形相同,大小相当,皆为敞口,胎体较薄,腹部约45度斜出,内外施白釉,素面无纹饰,圈足,外底施釉后刻“易定”二字,再入窑烧制,“早年出土于同一墓中,刻字也出于一人之手,字体瘦劲有力”。

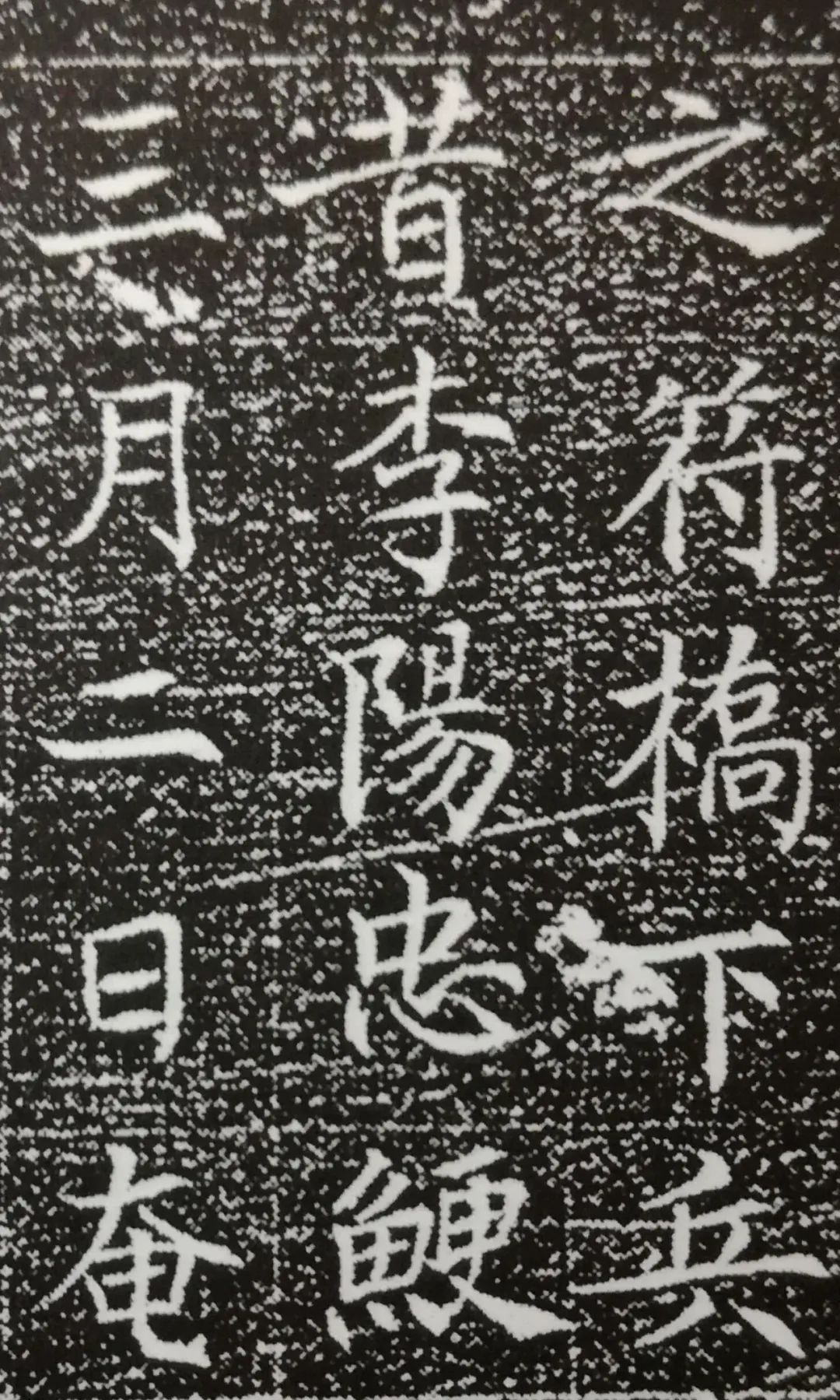

故宫博物院藏 “易定” 款白瓷碗底部

故宫博物院所藏“易定”款碗,高6.8厘米,口径19.8 厘米,足径7.3厘米;上海博物馆这件高6.3厘米,口径19.9厘米,足径7.5厘米。

“易定” 款白瓷碗 上海博物馆藏

关于这两只碗的年代,学界普遍认为是五代时期的产品,部分学者将其年代范围缩小至五代后期,且认为 “很可能是后周时所烧”。另一件“易定”款瓷器,造型为皮囊壶,高22.5厘米,残拼器,通体施白釉,底部无釉,有“易定”铭,入窑烧制前所刻。此器原为美籍设计师、收藏家罗纳德·朗斯朵夫(Ronald W. Longsdorf)所藏,后委托蓝理捷古董行(J.J.Lally & Co.)出售(该材料由王依农发现并提示,特此致谢)。

“易定” 款白瓷皮囊壶及其底款

罗纳德·朗斯朵夫旧藏

除上述三件外,近年来还出土有少量“易定”款白瓷残片。2013至2014年间,山西省考古工作人员对太原市西南部的晋阳古城遗址进行了发掘,主要发掘区域为晋阳古城西南城墙的一段及附近的一号建筑基址(由不同时代的成片建筑群组成)。一号建筑基址内出土了一片刻“易定”铭的瓷器底部残片(TG7④b:4),“平底,底刻‘易定’二字。足及器内未施釉,釉色洁白莹润。胎色洁白,胎质细腻洁白。残高2.4厘米,厚0.5厘米”,其“易”字的右上部分有缺,但对识读无太大影响。

“易定” 款器底残片

山西太原晋阳古城一号建筑基址出土

图片由葛彦拍摄并提供

晋阳古城一号建筑基址的性质较为特殊,据报告所述,其是一个较为独立的院落,主体建筑形制与晚唐寺庙基本吻合,基址内又出土了经幢残段等与寺庙建筑相关的遗物、遗迹,故不会是一般的民用住房,较大可能与佛教建筑有关;除 “易定” 款外,还出土了 “官” “新官” 等字款的瓷片,故建筑的居住及使用者应具有一定的身份或地位。除此之外,还有数件 “易定” 款瓷器残片现已刊布,尺寸不明,皆为定窑白瓷。

“易定” 款白釉瓷碗残片

图片采自田宝玉《保定出土定瓷》

不同的“易定” 款白瓷残片

图片采自河北博物院编《瓷海拾贝:河北古代名窑标本展》

其他私人收藏的“易定”款瓷片,据称已见近二十片,均施白釉,器形不一,有方器及罐,大多为定州附近收集。目前所见“易定”款瓷器存在一定的共性:均为定窑生产的白瓷,“易定”二字位于器物底部,上下纵向排列,烧窑前刻铭,除底部无釉者外,皆是先施釉,后刻画。但不同器物上“易定”款的笔迹风格及“易”字的写法存在较大差异。前文已提及,故宫博物院及上海博物馆所藏的两件“易定”款碗,字迹风格相近,应出于一人之手。白瓷皮囊壶、晋阳古城残片及其余 “易定” 瓷片上刻款的风格、写法,与两碗皆不相同。

需注意的是,晋阳古城残片与上述《保定出土定瓷》中收录的“易定”款瓷片之间存在较大的相似性:

· “易”字中部的一撇,起笔位置都在上部,从上方一直延伸下来,且笔画较长,与两件白瓷碗上一撇连笔的写法明显不同;

· 相似性更为突出的是“定”字,两片瓷片上该字的整体趋势皆向右上方上扬;

· “定”字各笔画的走势及位置结构也近乎一致,例如第一笔的点,走势从左向右,均带有弧度,而宝盖头右侧的横勾都将下方的一横包围在内,笔画间的位置关系高度相似,应不是偶然现象。

晋阳古城残片与该“易定”款瓷片,亦有较大可能为同一窑工所刻。“易定” 款的多种笔迹风格至少可以表明,在定窑白瓷上施加“易定”二字不是一次偶然的行为,这些器物应由不同批次烧制而成。另有一件“易”字款盖盒,在过去“易定”款瓷器的相关研究中时常被提及。1981年,该器出土于唐末五代时第一任闽王王审知夫妇墓,在王审知夫人的墓圹中被发现。

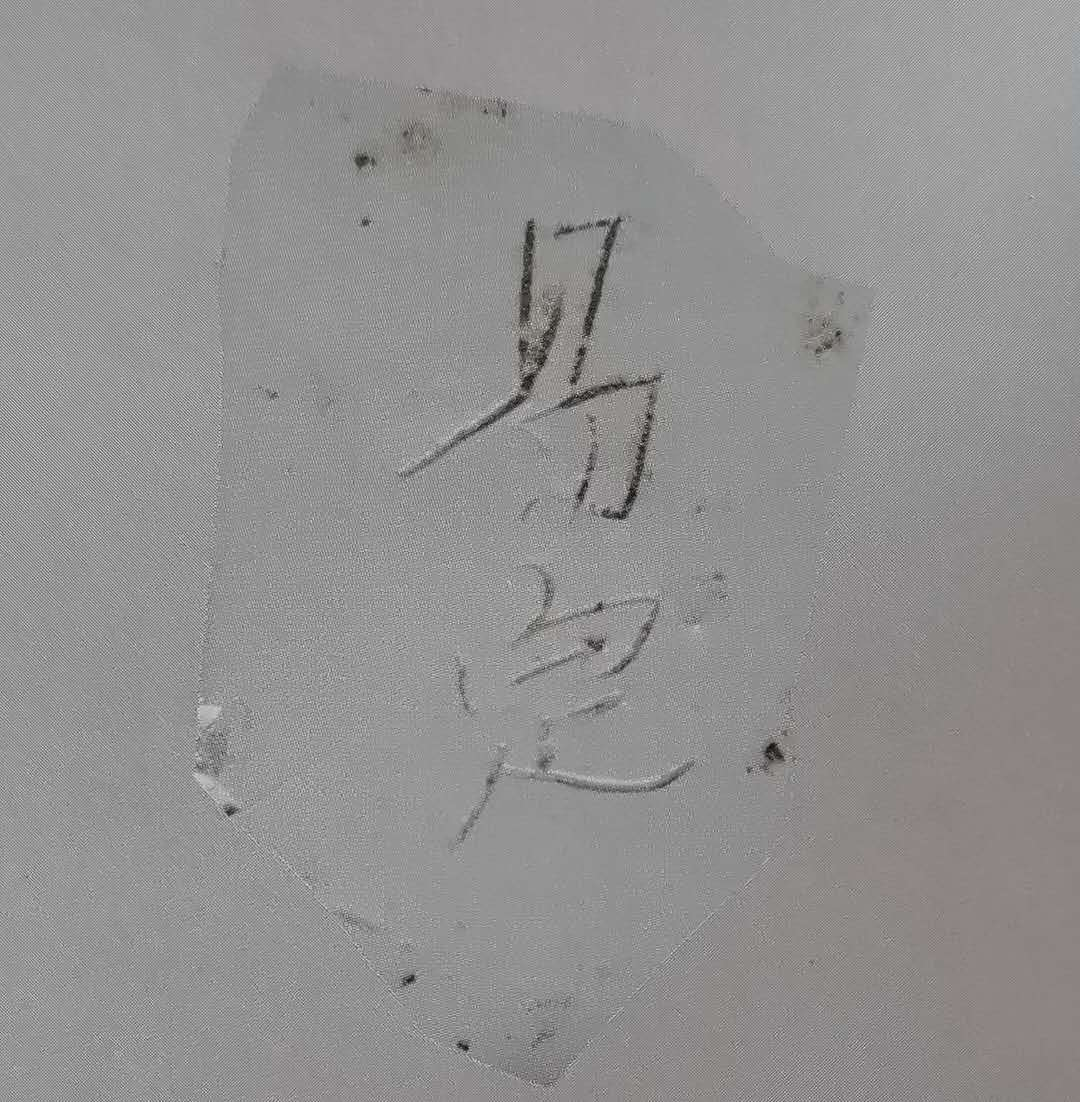

“易” 字款盖盒底部线图

福建福州王审知夫妇墓出土

盖佚,仅余盒身,通体施白釉,唯有口沿和圈足底露胎,外底刻“易”字款识,其写法与所见“易定”款之“易”皆不相同。研究认为,该器物应是河北定窑的产品,年代下限不晚于王审知夫妇墓迁葬的年代,即后唐长兴三年(公元932年)。关于“易定”及“易”字款的含义,已有学者进行了相关讨论。两件白瓷碗上的“易定”刻铭,“易”字看似都多写了一笔。因此,陆明华提出“易定”实为“昜定”,并引用唐代颜师古对《汉书·地理志》的注解“昜古阳字”,认为两件定窑瓷碗上的 “昜”字为“阳”的古写法,表明器物产地为定州之曲阳;而“定”字若理解为“定州”,则与州名应写在县名之前的习惯不符,因此“定”表示定碗、定器、定瓷等,作为器名使用;此款可能用于表明这是定州地方向后周朝廷入贡之瓷。汪庆正亦赞同“昜”是“阳”之古体字的观点,认为“昜定”可理解为“曲阳定瓷”,但王审知夫妇墓中的单字款盖盒则难以解释。另有一批学者,认为是“易定”而非“昜定”。吕成龙提出,五代后期定窑商品瓷产量已经很大,“易定”中的“易”字或可理解为“交换”,“易定”表示“用来交易的定瓷”。贾敏峰认为“易定” 是一个联合的地方名称,即古时的易州和定州,刻在碗底表明是领有易州及定州的统治者在定窑定烧的瓷器。乔纪军反驳了“易定”表示“曲阳定瓷”或“用来交易的定瓷”这两种观点。他认为,“易定” 是定烧器物的一种标识,或表示“易”姓人家定烧,或为易州官府定烧,即款中的“定” 字,不指代“定瓷”而是“定烧”之意。孟繁峰等学者认为,“‘易定’款其实就是易定节度的缩写”,并且根据《唐恒岳故禅师影堂纪德之碑》等碑刻材料的内容,提出曲阳窑、井陉窑、邢窑等,“它们不由地方的府、州县的官府掌管,而是直接操控于分裂割据的藩镇首领”,性质为“藩镇官窑”。但主张“易定”而非“昜定”的学者,皆未提出这多写一笔的“易”字不是“昜”字的具体依据。如果说两件白瓷碗上的“易”字,因多写了一笔而有可能是“昜”字,那么如上述瓷片所刻,比两碗更加明显,应就是“昜”。其余没有这一笔的则更接近“易”。

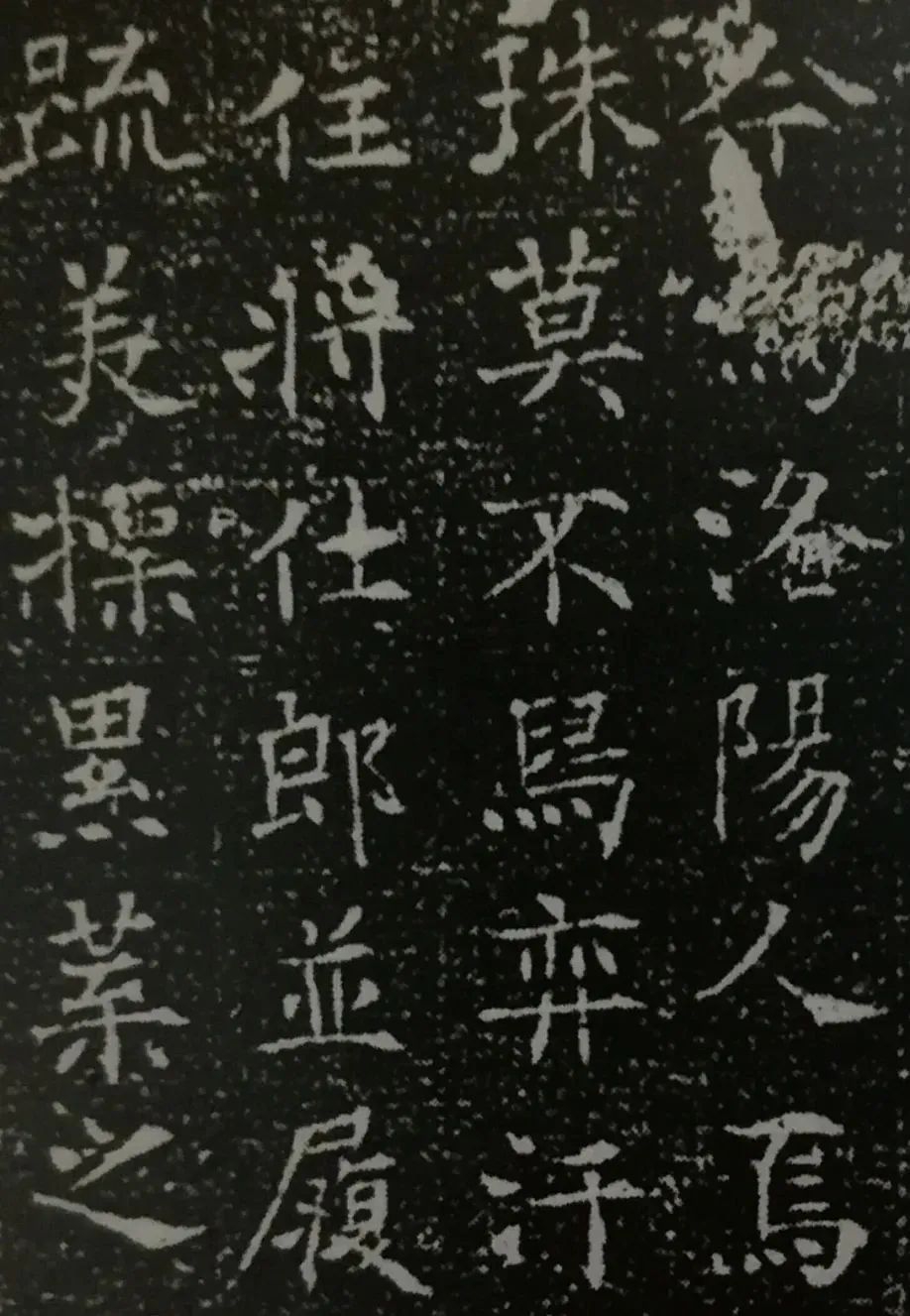

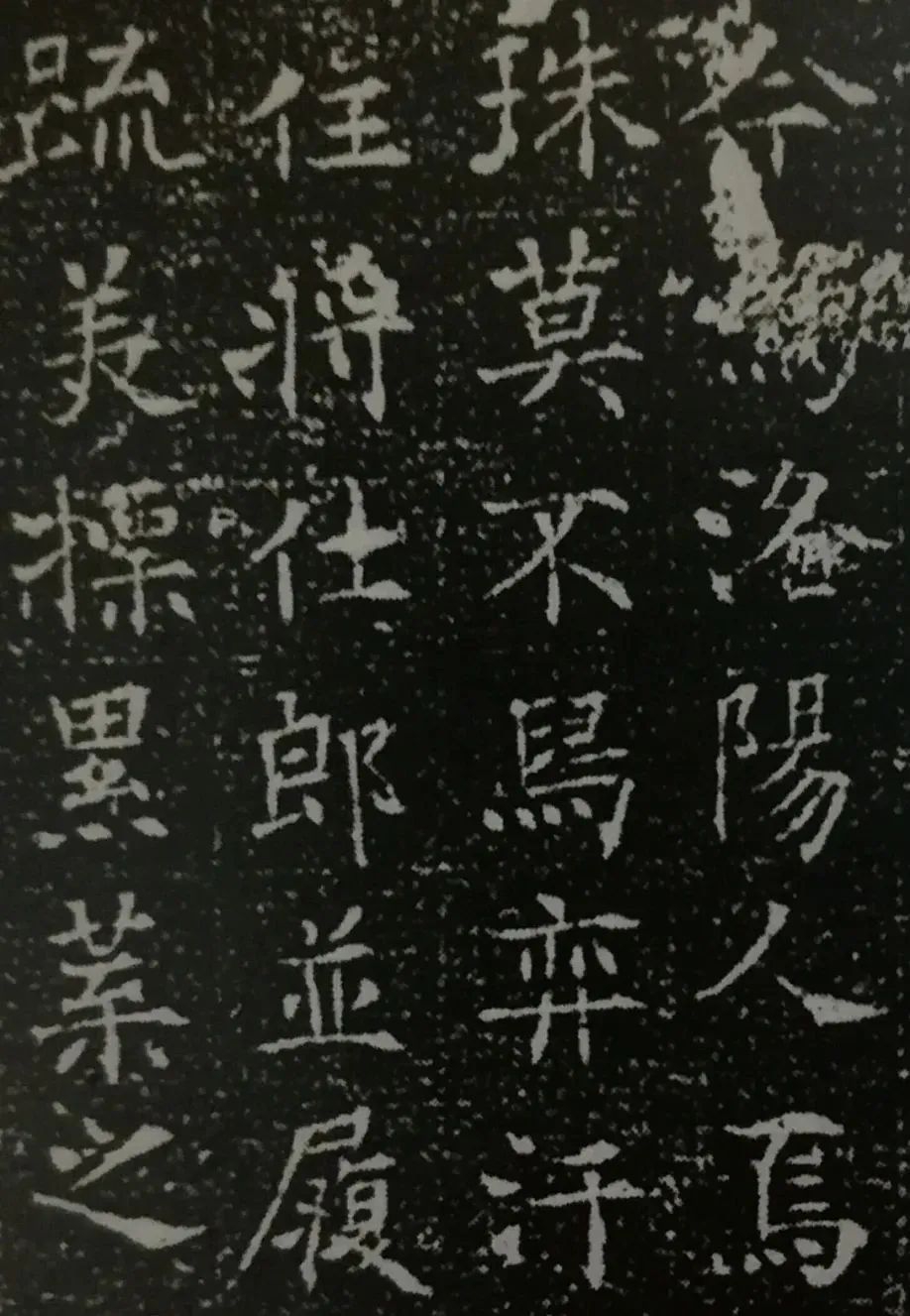

究竟是存在“易定” “昜定”两种款识,还是同一字的写法不同?在探讨刻款的具体含义之前,有必要对此问题予以解答。关于“易” “昜”二字,古文字学方面已有相关研究,在甲骨文和早期金文中,“易” “昜” 二字的形体有着明显不同,而后“昜”字发生了改变,使“易” “昜”两字的字形逐渐相似。云梦睡虎地秦简与马王堆汉墓中,皆出现了较多“易” “昜”两字混用的情况,且秦汉时期,“昜”字已“逐渐淡出历史舞台”,较少单独使用,多与其他偏旁组合出现,在表达“阳”的含义时,更多使用“陽”字,而“易”字既单独使用,也与其他部首组成新字。观察唐至五代时期墓志碑文上的“阳”字,皆写作“陽”,如唐垂拱元年(公元685年)孟仁墓志中的 “洛陽”。

唐开元九年(公元721年)刘禄墓志中提及的晋时侠士“李陽”。

刘禄墓志拓片(局部)

图片采自南京博物院编《唐代墓志》

唐大中四年(公元850年)藤国兴越窑墓志罐上刻有 “南陽”。

藤国兴越窑墓志罐

图片采自九如堂编《九如堂古陶瓷藏品·瓷器篇》

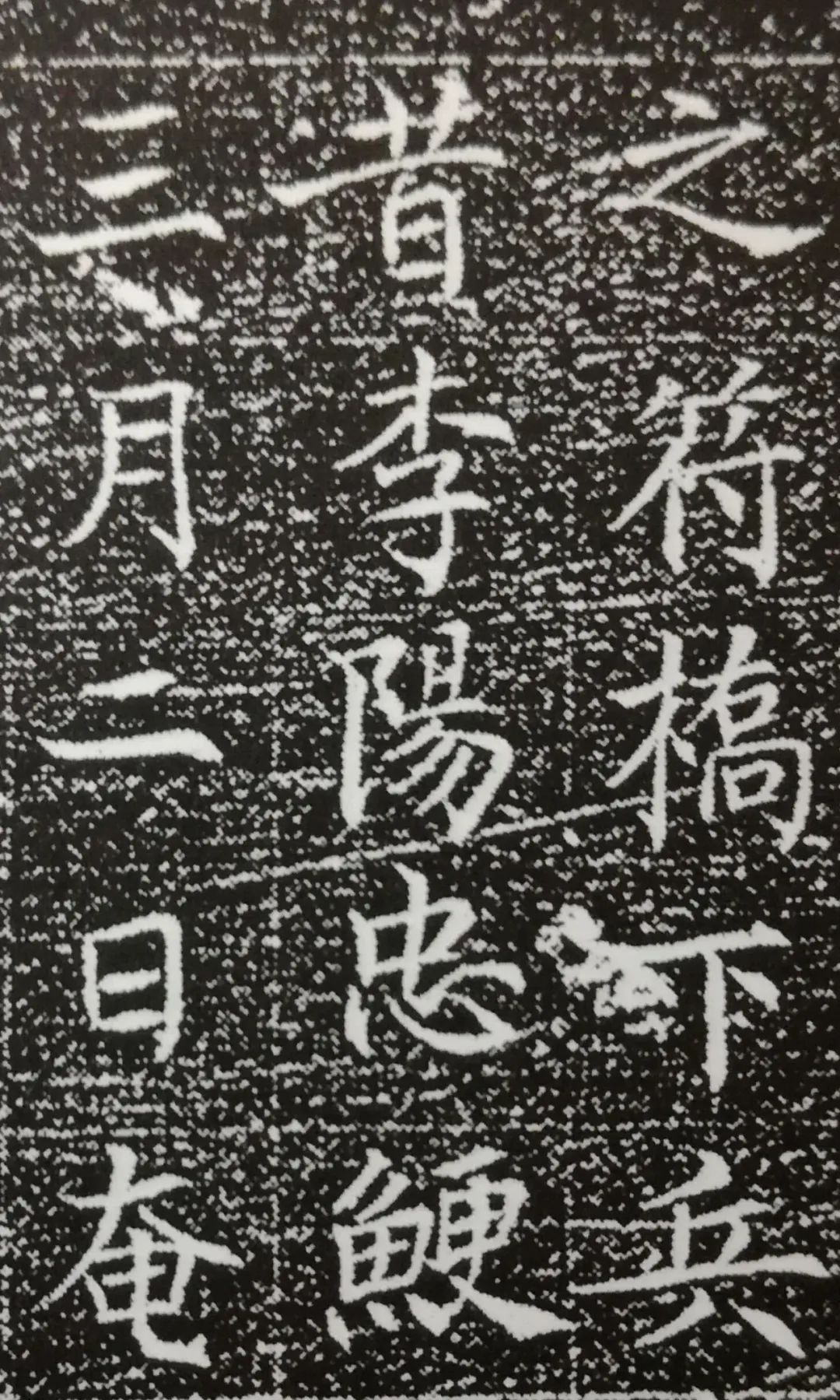

五代后梁龙德元年(公元921年)雷景从墓志中的地名“平陽”等。

雷景从墓志拓片(局部)

图片采自郭茂育等编《新出土墓志精粹·唐宋卷》

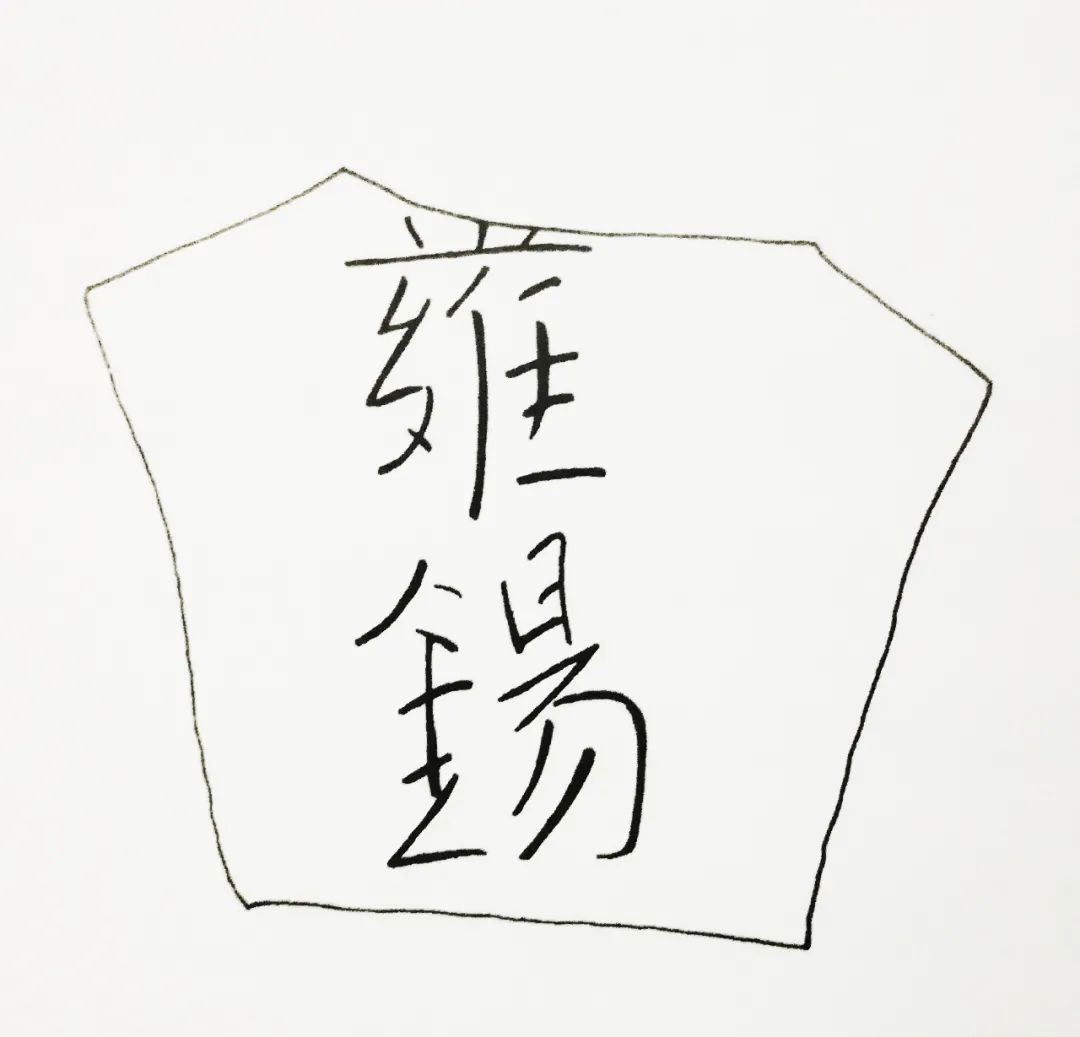

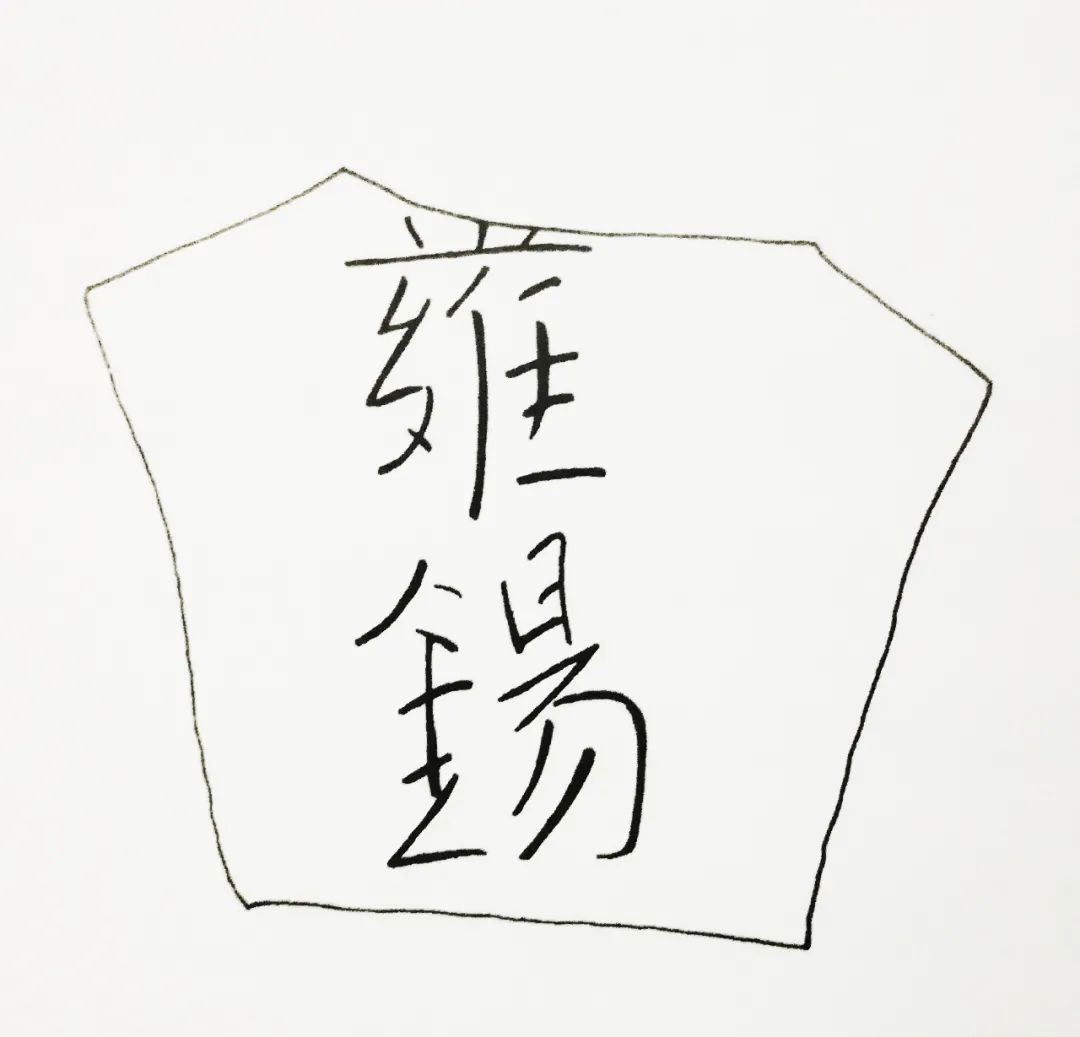

尚未见到使用古体字“昜”代替“阳”字之范例。即便唐五代时还有个别单独使用“昜”以代替“陽”的情况,窑工能够识别并使用这一古体字的可能性也较小;在瓷器底部刻款,采用当时普遍流行的“陽”字,反而更便于识读。与“易定”款瓷碗类似的书写方式,可见于上林湖越窑窑址采集的“羅锡”铭瓷片,“锡”字右侧的“易”明显多了一笔,与“易定”款上的“易”十分相似。

越窑 “羅锡” 铭瓷片线图

图片采自慈溪市博物馆编《上林湖越窑》

《说文解字》曰:“锡,银铅之间也;从金易声。”可知“锡”字的右半部分与“昜”无关,“羅锡”铭瓷片上写的是“易”,而非“昜”。因此,瓷碗及瓷片刻款中疑似“昜”字一横的那一笔,较大可能是由“易” “昜”混用的传统发展而来的结果,无论最终呈现的形态更接近“易”还是“昜”,其所指代的应都是“易”字。