深度阅读

汉代神兽︱月中仙与月中兽之变形记

摘要: 中国人自古以来对月亮情有独钟。她的婉约皎柔总是触动人心底的情思,为此我们有专门的中秋节,赏月时总会讲起嫦娥,她的广寒宫、玉兔乃至砍伐桂树的吴刚,是每代中国人耳熟能详的故事。唐人笔记《酉阳杂俎·天咫》载:“旧言月中有桂,有蟾蜍,故异书言月桂高五百丈,下有一人常斫之,树创随合。人姓吴名刚,西河人,学仙有过,谪令伐树。”这一版本的传说 ...

中国人自古以来对月亮情有独钟。她的婉约皎柔总是触动人心底的情思,为此我们有专门的中秋节,赏月时总会讲起嫦娥,她的广寒宫、玉兔乃至砍伐桂树的吴刚,是每代中国人耳熟能详的故事。唐人笔记《酉阳杂俎·天咫》载:“旧言月中有桂,有蟾蜍,故异书言月桂高五百丈,下有一人常斫之,树创随合。人姓吴名刚,西河人,学仙有过,谪令伐树。”这一版本的传说自唐至今,已传承千年。

那么更早的月亮神话又是什么样呢?月神一开始就是嫦娥吗?让我们追溯至战国秦汉时期。

一、汉代的月亮女神

较早记载嫦娥的文献见于战国时代。如湖北江陵王家台秦简《归妹》曰:“昔者恒我窃毋死之□/”,“/□□奔月而攴占□□□/”,提到窃药、奔月两个情节。“恒我”即“恒娥”,《玉篇》云:“常,恒也。”“恒娥”即指常娥。

汉代文献如《淮南子·览冥训》曰:“羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月,怅然有丧,无以续之。”张衡《灵宪》更详细:“羿请无死之药于西王母,姮娥窃之以奔月。将往,枚筮之于有黄,有黄占之曰:‘吉。翩翩归妹,独将西行,逢天晦芒,毋惊毋恐,后其大昌。’姮娥遂托身于月,是为蟾蠩”。嫦娥传说的前因后果基本成型,但此时既无玉兔也无吴刚,甚至连嫦娥本身也可能变幻为动物,有着原始神话天然野性的本能,不比后来演变为仙话的风雅规训。

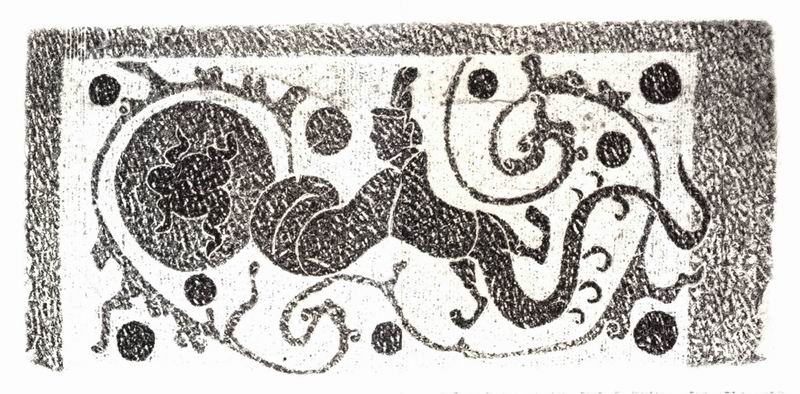

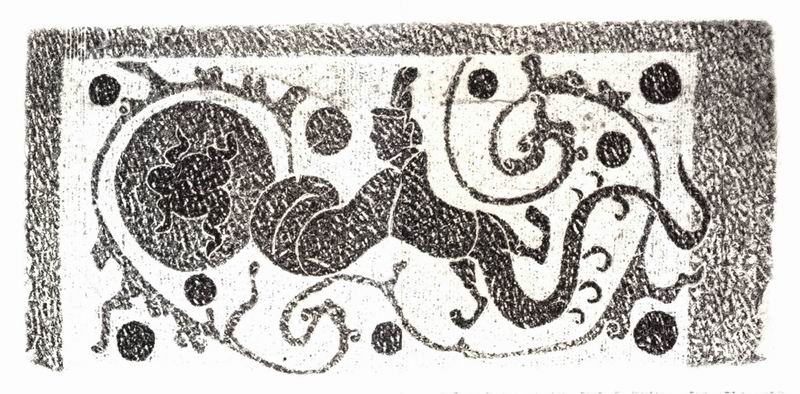

早期图像中鲜见嫦娥题材。有一例南阳西关出土的汉画像石被认为是表现嫦娥奔月的。画面左方是一轮圆月,月中有一只四肢舒展的蟾蜍;右方一名高髻广袖、人身蛇尾的女子腾空而起,姿态曼妙,飞向月亮,画面背景饰以线条流畅的云气纹和星宿。(图1)

如南阳麒麟岗汉墓出土一对画像石,石上各竖向刻一日神和一月神。两石图像形制相似,日月神皆人身蛇尾、双手各举日轮或月轮捧于胸前。但见月神为女子形象,丰神翩跹:她高梳发髻,微扬面孔,肩生飞羽,着交领宽袍,手捧硕大一轮圆月置于胸前,遮蔽至她的腰间;下半身为蛇身,长尾曲线窈窕宛转,蛇足轻舞。(图2)南阳画像石的图像极具装饰性和浪漫气息,线条简练而充满力度,形成飘逸洒脱的审美风格,这幅月神图像正是其代表。

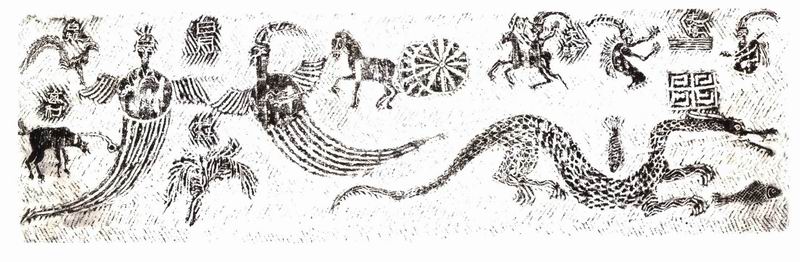

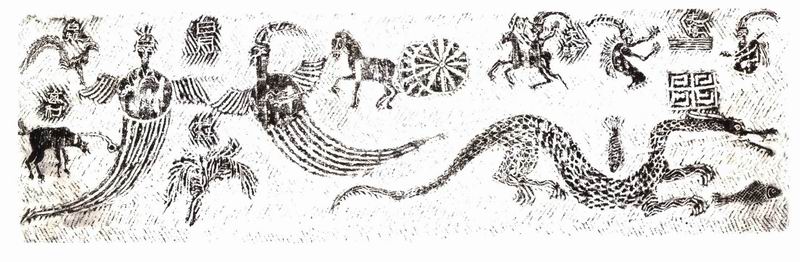

简阳三号石棺棺身一面的图像,画面横向,雕刻着神人和神兽,组成和谐热闹的仙境图。(图4)画面右部上方为两组仙人图像,左为一名仙人骑在神兽背上前行,榜题“先人骑”;右为两名仙人在进行六博游戏,榜题“先人博”;画面右部的下方为一条长龙和两尾游鱼,自在遨游。画面左部的主体图像为日月神,他们的形象有别于中原地区的人身兽尾形,而作人首鸟身形象。两神并列左右,腾空飞翔,中有榜题“日月”。日神在右,转头看向月神,胸前日轮里依稀可见一只金乌;月神在左,发髻高耸,原为双臂的两侧长出双翼,羽翼丰满,乘风而起,胸前一轮月轮与身边日神相呼应,尾羽长飘入云,身姿轻盈。日月神的周围环绕着“白雉”等仙草神兽。此石图像造型拙朴、形式无华,透露出一派天真烂漫之态。

那么更早的月亮神话又是什么样呢?月神一开始就是嫦娥吗?让我们追溯至战国秦汉时期。

一、汉代的月亮女神

较早记载嫦娥的文献见于战国时代。如湖北江陵王家台秦简《归妹》曰:“昔者恒我窃毋死之□/”,“/□□奔月而攴占□□□/”,提到窃药、奔月两个情节。“恒我”即“恒娥”,《玉篇》云:“常,恒也。”“恒娥”即指常娥。

汉代文献如《淮南子·览冥训》曰:“羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月,怅然有丧,无以续之。”张衡《灵宪》更详细:“羿请无死之药于西王母,姮娥窃之以奔月。将往,枚筮之于有黄,有黄占之曰:‘吉。翩翩归妹,独将西行,逢天晦芒,毋惊毋恐,后其大昌。’姮娥遂托身于月,是为蟾蠩”。嫦娥传说的前因后果基本成型,但此时既无玉兔也无吴刚,甚至连嫦娥本身也可能变幻为动物,有着原始神话天然野性的本能,不比后来演变为仙话的风雅规训。

早期图像中鲜见嫦娥题材。有一例南阳西关出土的汉画像石被认为是表现嫦娥奔月的。画面左方是一轮圆月,月中有一只四肢舒展的蟾蜍;右方一名高髻广袖、人身蛇尾的女子腾空而起,姿态曼妙,飞向月亮,画面背景饰以线条流畅的云气纹和星宿。(图1)

图1 南阳西关汉画像石拓片

将上图中女子认作嫦娥的观点,也引发了争议。之所以如此,是因为在汉代图像中,更常见的月亮神并非嫦娥,而另有其人。月神一般皆塑作女子形象,但上半身为人形,下半身则为蛇尾或龙尾。如南阳麒麟岗汉墓出土一对画像石,石上各竖向刻一日神和一月神。两石图像形制相似,日月神皆人身蛇尾、双手各举日轮或月轮捧于胸前。但见月神为女子形象,丰神翩跹:她高梳发髻,微扬面孔,肩生飞羽,着交领宽袍,手捧硕大一轮圆月置于胸前,遮蔽至她的腰间;下半身为蛇身,长尾曲线窈窕宛转,蛇足轻舞。(图2)南阳画像石的图像极具装饰性和浪漫气息,线条简练而充满力度,形成飘逸洒脱的审美风格,这幅月神图像正是其代表。

图2 南阳麒麟岗汉墓月神画像石拓片

山东也见此类日月神画像石。如邹城峄山镇野店村收集两件长方形画像石,分别刻人身龙尾神的日神和月神。刻月神的画像石画面分作左中右三格,左格刻斜线纹装饰,中格刻菱形纹,右格则刻月神图像。只见她正面而立,梳高髻,五官清晰,着交领长袍,双臂高擎一轮圆月;下半身为带鳞龙身,有双兽足和长尾。(图3)山东画像石的图像普遍不比南阳的飘洒自如,而更为敦实厚重,细节处常精雕细琢。

图3 邹城峄山镇野店村月神画像石

关于汉画像中日月神的名称,一般有“伏羲女娲”或“羲和常羲”两说,他们都是对偶神。而四川一例带榜题的画像石,可作为正名依据。简阳三号石棺棺身一面的图像,画面横向,雕刻着神人和神兽,组成和谐热闹的仙境图。(图4)画面右部上方为两组仙人图像,左为一名仙人骑在神兽背上前行,榜题“先人骑”;右为两名仙人在进行六博游戏,榜题“先人博”;画面右部的下方为一条长龙和两尾游鱼,自在遨游。画面左部的主体图像为日月神,他们的形象有别于中原地区的人身兽尾形,而作人首鸟身形象。两神并列左右,腾空飞翔,中有榜题“日月”。日神在右,转头看向月神,胸前日轮里依稀可见一只金乌;月神在左,发髻高耸,原为双臂的两侧长出双翼,羽翼丰满,乘风而起,胸前一轮月轮与身边日神相呼应,尾羽长飘入云,身姿轻盈。日月神的周围环绕着“白雉”等仙草神兽。此石图像造型拙朴、形式无华,透露出一派天真烂漫之态。

图4 简阳三号石棺棺身画像石拓片