深度阅读

盛世唐朝与悉昙梵字

摘要: (一)悉昙梵字学在中国的流传学界认为,悉昙梵字在六世纪发展壮大,大约在南朝梁代以后才开始流传于中国。到了唐代初年,对某些古译、旧译的怀疑,加上更尊重纯正梵文的风潮,佛典的汉译,开始逐渐变成梵文原典的翻译,而非转译西域文字。玄奘(602–664)和义净(635–713)两位大德,前赴后继地前往天竺寻求原典。而这一时期的原典,又都是由悉昙梵字写 ...

(一)悉昙梵字学在中国的流传

学界认为,悉昙梵字在六世纪发展壮大,大约在南朝梁代以后才开始流传于中国。

到了唐代初年,对某些古译、旧译的怀疑,加上更尊重纯正梵文的风潮,佛典的汉译,开始逐渐变成梵文原典的翻译,而非转译西域文字。玄奘(602–664)和义净(635–713)两位大德,前赴后继地前往天竺寻求原典。而这一时期的原典,又都是由悉昙梵字写成的,由此促进了中国对于悉昙梵字的推崇。

玄奘西行图

中唐时期,开元三大士—善无畏(637–735)、金刚智(669–741)、不空(705–774)来到中国,弘传密教。他们携带的密教经典,都以悉昙梵字写成。

他们在汉文音译梵文专有名词与术语时,多半会附上梵文原文,特别是在翻译陀罗尼或真言时,他们开始使用悉昙梵字与汉音对照的翻译方法。

(二)悉昙梵字学在唐代的累累硕果

有关悉昙体的著作在唐代大量产生,主要有:

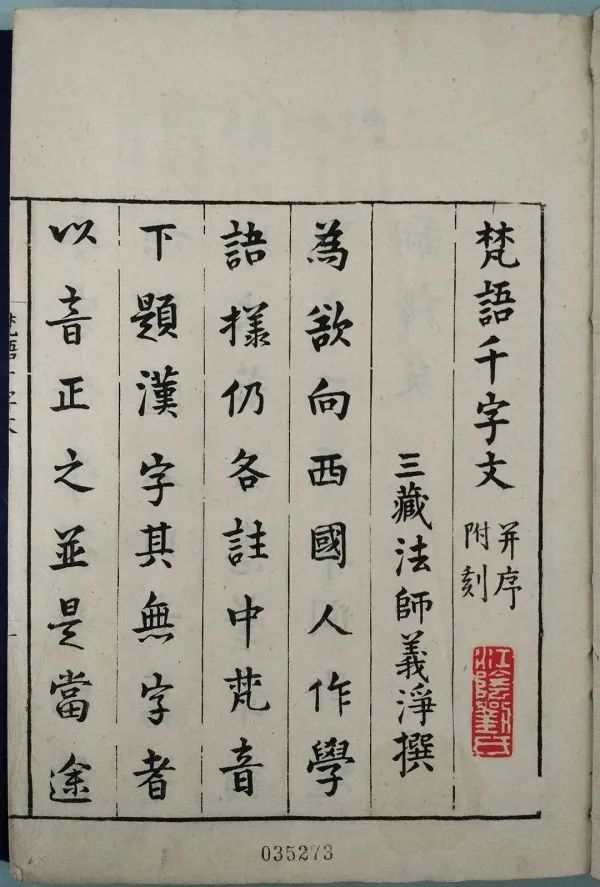

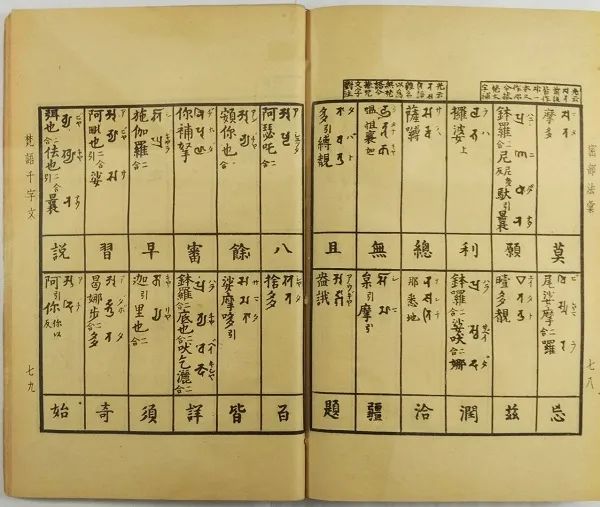

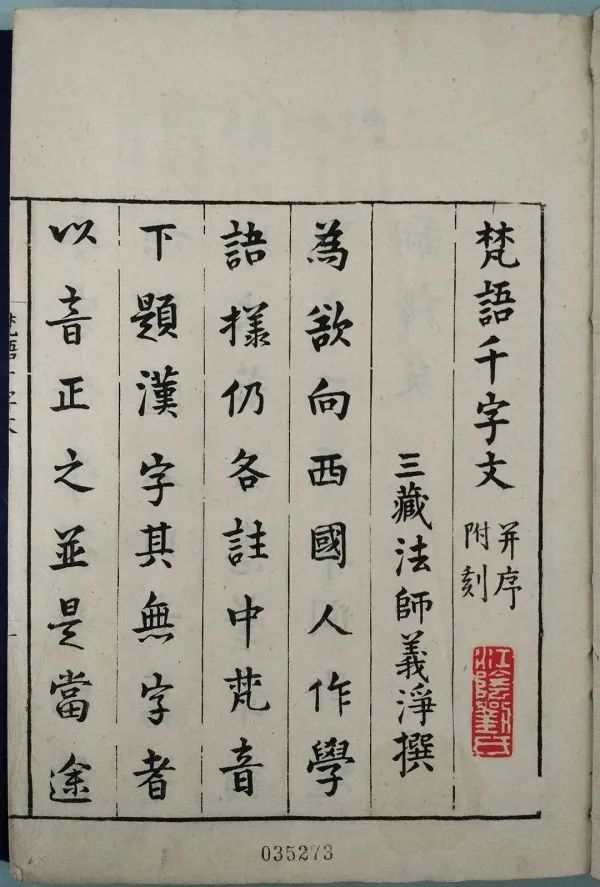

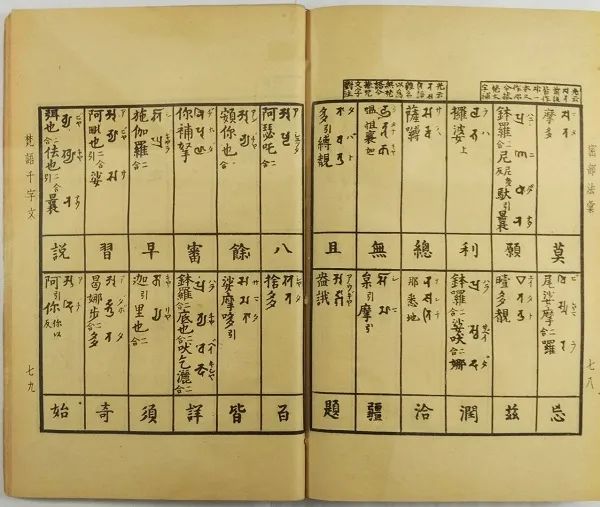

①悉昙章类:主要谈及悉昙字母以及它们的组合方式,如:唐・智广(760–830?)的《悉昙字记》;②梵文词汇解说类:梵汉或汉梵字典,如:唐・义净(635–713)的《梵语千字文》。《梵语千字文》由唐代佛经翻译家义净编写,系模仿南朝梁代周兴嗣次韵《千字文》形式,把最常用的一千个汉字跟一千个梵文单词按意义联缀成篇,以供中国佛教僧俗大众学习梵语使用。若掌握一千个梵文单词,再熟悉三种数(单数、双数、复数)、八种格(主格、宾格、用格、与格、来格、属格、位格、呼格)的变化,就可以说已经进入世界上最复杂的语言---梵语的大门。

当时,唐代繁盛的悉昙梵字学,还吸引了日本的八位僧人,陆续留学而来。最开始是,最澄(766–822)与空海(774–835)从唐代,将悉昙梵字带回日本,空海写下了解说悉昙字母的深义内容的《悉昙字母释义》。最澄之后有圆仁(794–864),圆珍(814–891)两位;空海之后有常晓(?–866),圆行(799–852),慧运(798–871),宗睿(809–884)四位。此六位与最澄,空海合起来,即被称为 “入唐八家”,他们从唐代取回很多悉昙梵字学的文献资料。他们的悉昙资料,让中国于唐代之后就几乎失传的悉昙梵字学得到很好的保存,并发扬光大。

空海大师入唐图

日本藏唐代悉昙文资料

(三)悉昙梵字学在唐诗中的反映

唐代中期,研习悉昙梵字,已变成僧人,尤其是密教僧人的必修科目。甚至是在一般人士中,能书写或研习悉昙梵字也变成一种流行的风尚。在《全唐诗》中可见一斑:

从这几位诗人的应和当中,我们就可以发现,他们说起与悉昙梵字有关的事项,如:“贝叶经文”、“三点成伊”等来,司空见惯,信手拈来。诗人苑咸若不是精通于悉昙梵字इ的绝伦字形,又如何说出“三点成伊”呢?若不是熟知于悉昙梵字इ表“假、中、空”之含义,又如何得出“一观忘荃”的感叹呢?故而,足见,当时的居士也对悉昙梵字研习至深。“贝叶经前无住色,莲花会里暂留香”,贝叶经,古代印度人写佛经于树叶上,故称贝叶经。贝叶经距今已有2500年的历史,也被称为“佛教熊猫”。弥足珍贵,国家一级文物经过2500年的时代更迭,流传在中国的贝叶经少之又少,很多知名寺庙也只存有几片贝叶经,因此《贝叶经》已被定为国家一级文物。据《大唐慈恩寺三藏法师传》记载,玄奘法师在公元667年时沿着丝绸古道取回的657部真经均为贝叶经,它像珍稀的艺术品一样,刻下了佛教文化博大精深的历史。小小的一片叶子饱含的却是千年的人文历史,是大雁塔人文底蕴的缩影,更是一个文明时代向另一个文明时代的致敬。

(四)悉昙梵字学与古代版的“拼音”—汉字反切

汉字反切,又称反语、音反,是中国自古以来汉字的注音方法,一般取两个常用字:前者称反切上字,取其双声之声母;后者称反切下字,取其叠韵之韵母和声调。反切是中国古代最主要和使用时间最长的注音方法之一,也可以看做是古代版的“拼音”。根据郑樵(1104–1162)的《通志・艺文略》记载,汉字反切法的发明,受启发自悉昙梵字学。因为,在悉昙梵字学当中出现的很多复合辅音(合字),很难用当时的任何汉字音去模拟,所以需要将数个字音的声母或韵母重新排列组合在一起,从而达到标音的作用。通过这种方式,即使是很难读的汉字,也可以标出它的读音。“徒口切”一文。“徒”的声母,为反切上字,中古擬音为[d];“口”的韵母为反切下字,中古擬音为[əu],声调为上声。因此得出,

(五)悉昙梵字学与汉字韵书的出现

悉昙梵字学中有一种排列出来的字母表,叫做《悉昙十八章》,它传入唐代后,广受流传。其格式是把元音排成行,用辅音逐个与之相拼。汉字韵书当中的“韵图”就是仿照《悉昙十八章》而作的,“韵图”是为了古诗学而产生的汉字韵谱图。现存最早的“韵图”,如:《韵镜》和《七音略》都有四十三转,虽然对“转”的意思学界尚有不同看法,但大家都承认,“转”这个术语出自悉昙梵字学以及梵文文法的“八转声”。

(六)悉昙梵字学与唐代音乐

中国汉地佛曲的发展,是由“梵呗”开始的。梵呗就是摹仿印度梵文朗诵的曲调,用汉文来歌唱的形式。陈旸的《乐书》卷一百五十九叙「胡曲调」,记录唐代乐府曲调有:「普光佛曲」、「弥勒佛曲」、「日光明佛曲」、「大威德佛曲」、「如来藏佛曲」、「药师琉璃光佛曲」、「无威感德佛曲」、「龟兹佛曲」、「释迦牟尼佛曲」、「宝花步佛曲」、「观法会佛曲」、「帝释幢佛曲」、「妙花佛曲」、「无光意佛曲」、「阿弥陀佛曲」、「烧香佛曲」、「十地佛曲」、「摩尼佛曲」、「苏密七俱陀佛曲」、「日光腾佛曲」、「邪勒佛曲」、「观音佛曲」、「永宁佛曲」、「丈德佛曲」、「娑罗树佛曲」、「迁星佛曲」,凡二十六曲。这些音乐,无一不与悉昙梵字学、梵文文化在唐代的交流融合有关。另外,根据《敦煌经卷》所载,唐代佛曲有《悉昙颂》、《五更转》、《十二时》等调,内容是赞叹悉昙梵字、大乘教理、禅修等。

梵呗常用乐器介绍

扫描二维码报名

《悉昙梵字系列课程》