深度阅读

丝绸之路上 蜀锦芳名天下传

一支驼队在落日余晖下的塔克拉玛干沙漠中行进。驼队曾经是丝绸之路主要运输工具

三星堆青铜鸟

三星堆戴金面罩青铜人头像

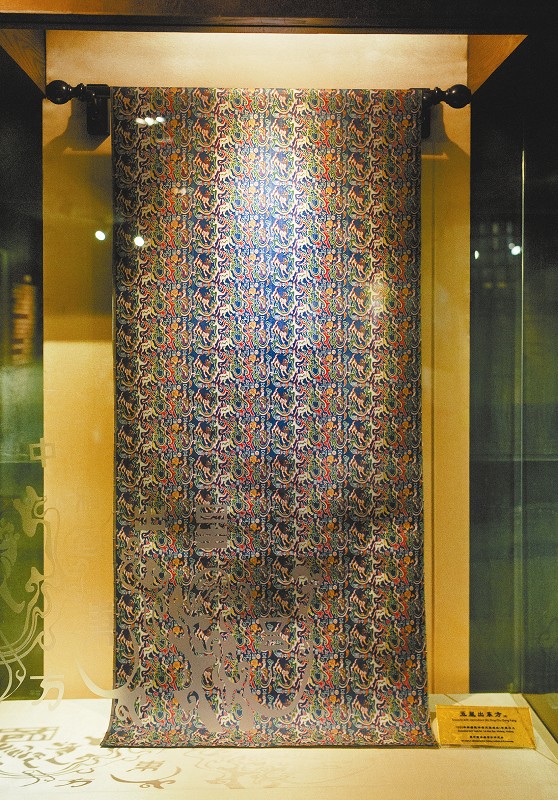

“五星出东方”蜀锦复制品。 本报记者 肖雨杨 摄

成都天回镇老官山织机模型。 成都市文物考古研究院供图

北方丝绸之路:从古代长安出发,跨越陇山山脉,穿过河西走廊,通过玉门关和阳关,抵达新疆,沿绿洲和帕米尔高原通过中亚、西亚和北非,最终抵达非洲和欧洲。

南方丝绸之路由3条道组成:即灵关道、五尺道和永昌道。南方丝绸之路从成都出发分东、西两支,东支沿岷江至僰道(今宜宾),过朱提(今昭通)、味(今曲靖)、滇(今昆明)至叶榆(今大理),即五尺道。西支由成都经临邛(今邛崃)、严关(今雅安)、莋(今汉源)、邛都(今西昌)、盐源、青岭(今大姚)至叶榆,称之灵关道。两线在叶榆会合,西南行过博南(今永平)、巂唐(今保山)、滇越(今腾冲),经掸国(今缅甸)至身毒(今印度)。

2000多年前,一条从长安出发穿过河西走廊、西出玉门关、从新疆抵达中亚乃至欧洲的古老商道,串起了古老中国和非洲、欧洲各国的商贸往来,这就是著名的丝绸之路。不过,很少有人知道,四川在驼铃声声的丝绸之路上也占据了举足轻重的地位——当年丝绸之路上运送的最主要的货物丝绸,绝大部分就来自这里。

此外,近年来,对南方丝绸之路、海上丝绸之路的研究推进以及越来越多的考古发现证实,四川在几千年前也通过这两条道路向世界各地输出产品。2013年底,四川省社科院历史研究所研究员、四川师范大学巴蜀文化研究中心教授段渝撰文指出,“在古老的丝绸之路上,四川是重要的枢纽。这意味着早在几千年前,地处中国西南的成都,就以极度开放和包容的姿态,融入了人类文明的传播和交流之中。”

蜀锦为证

成都是丝绸之路“货源地”

丝绸之路,又称北方丝绸之路,由德国地理学家李希霍芬在1877年首次提出,以丝绸这种最主要的产品来指代这条贸易通道。这些精美的丝绸,大量来自四川。

蜀江锦院成都蜀锦织绣博物馆,一幅名为“五星出东方”的蜀锦复制品格外引人注目。这块蜀锦用蓝、白、红、黄、绿五种颜色织就,色彩斑斓、雍容华贵。博物馆工作人员介绍,这块蜀锦是原样复制1995年出土于新疆民丰县尼雅遗址的秦汉时期蜀锦制品。当年,这块蜀锦历经千年而不毁,其上还织有“五星出东方利中国”八个小篆,一出土就引起世界关注。这是一块五重平纹经锦,除此之外,新疆各地出土的丝绸,大多也来自四川。

2006年前后,段渝曾专门前往新疆的乌鲁木齐、伊犁、喀什等地考察。在新疆博物馆内,段渝见到了国家一级文物、唐代丝织物残片“连珠龙纹锦”。残片背面有墨书题记“双流县”字样,这是迄今为止国内出土的丝织物中唯一记载有出产地的文物。

段渝说,当年的丝绸之路上,中国源源不断地向西方提供着丝绸、茶叶等货物,其中丝绸最主要来自四川。2000多年前的四川,织锦业相当发达。汉代扬雄曾在《蜀都赋》中发出“尔乃其人、自造奇锦”的赞叹。三国时期,诸葛亮也曾经以蜀锦的销售利润充作军费。但长期以来锦官城的繁荣、蜀锦的华丽,还主要限于史料记载,直到上世纪在丝绸之路上的考古发掘,才让古代蜀锦之精美终现天下。

成都地区气候潮湿,土壤为酸性,蜀锦在成都反而无法保存至今,因此一直没有类似出土文物佐证。但段渝认为,在三星堆青铜器上,很容易找到与“五星出东方”锦类似的鸟兽纹饰,尤其大鸟的图案,与三星堆出土神树上的飞鸟图案非常相似。“在唐代,蜀锦极可能从广元进入长安,作为国礼赠送给外国使节,另外的则由民间商人,从成都到茂县、松潘至甘肃再运至新疆,再沿丝绸之路交易到国外。”

从成都沿甘肃至新疆的这条线路并非随意臆测。段渝透露,这条线路,其实是当年氐羌人的迁徙线路。在甘肃文县、武都等靠近四川的几个县,发现了很多巴蜀文物,而甘肃考古研究所内,就保存着当地古代少数民族墓葬出土的蜀锦。

织机为证

汉代就能“锦上添花”

尽管出土文物被专家证实为蜀锦,但直到2013年,成都出土汉代天回织机,才为蜀锦曾经的辉煌提供了最有力的物证。

2012年7月至2013年夏,成都地铁三号线的施工人员在成都天回镇老官山附近修改线路时,发现一处汉墓。当成都市考古研究院的工作人员进行抢救发掘时,发现4部汉代织机模型和十多件彩绘木俑。从其摆放的造型,可见是对汉代蜀锦纺织工场的实景模拟再现。

这4部织机模型,其中一部织机略大,高约50厘米、长约70厘米、宽约20厘米,其它三部略小,大小相近。据推测它们应是参照原织机制作的迷你版织机。工作人员根据这些木俑与真人的比例,测算出织机长3米多,宽、高各2米多,体积近乎一个小房间大小。这是我国发现的唯一有准确出土地点的完整的西汉时期织机模型。文化部非物质文化遗产保护工作专家库专家王君平查看文物后确认,这是具有提花功能的丁桥织机模型。

原来,蜀锦织机主要有丁桥织机和花楼织机两个类型。丁桥织机始于汉代,直到上世纪70年代在双流一带仍有沿用。在4部天回织机模型上,王君平和考古人员发现了用来悬挂综框的绳索。织机有2个综就可以织平纹,有3个综就可以织斜纹,综越多,能织的纹饰就越复杂。此次在其中一台织机上,就发现了4到5个综框,“说明这种汉代织机已经具备提花功能,确系织锦机。”而织机的顶梁很高,也是因为提花的需要。结合此前考古人员提供的影像资料,王君平认为,老官山汉墓模型所表现的织机应是丁桥织机的鼻祖。

这个发现意义非凡。“这有力证明了汉代的蜀锦织造之发达。再结合丝绸之路上出土的大量蜀锦,说明当年丝绸之路上最优质的丝绸,就出自成都。”成都市考古研究院院长王毅说。

古道为证

成都是南丝绸之路起点

物产富饶的成都,不仅把蜀锦通过北方丝绸之路运往欧洲、非洲等国,还通过南方丝绸之路等贸易路线,和南亚、东南亚等国家进行着密切的经贸往来。

南方丝绸之路,也称蜀身毒道,是相对于北方丝绸之路,从成都出发经云南、最后到达印度等地的通商大道。无论是历史文献还是考古发掘,都表明南方丝绸之路的起点就是成都。

早在上世纪40年代,云南学者就曾发现从四川到云南、再到缅甸有一条通商古道的存在。但这条道路何时兴起、从哪里出发,只是历史文献上略有记载。直到上世纪80年代四川学者开始研究地处西南的四川如何对外交流,发现史书上和考古发掘频频发现的南丝路古道惊人重合,一条从成都出发的千年古道才渐渐清晰。

2004年底,因邛崃平乐镇骑龙山山民修路,一条古道意外被发现。当年参与发掘的刘雨茂回忆,古道被覆盖在六七十厘米的土下,竹子、杂草丛生。成都市文物考古队的队员们小心翼翼地把树苗和竹子移栽后,才开始挖掘古道。近两公里的古道,挖了整整半年时间。惊喜随之而来。在清理最下面一层红色砂石路挡墙时,发现一枚古代钱币。这极可能是古人骑马颠簸,不小心掉落所致。而拂开层层泥土,大家发现,这条路在汉代是羊肠小道,但是到了唐宋时期,就用小型鹅卵石铺就,有些地方甚至铺上石板,可见有人对此进行维护。

这种古道,最近几年频频被考古人员发现,在蒲江、雅安、汉源、西昌等地,都能见到至今仍保存下来的南丝路古道。在大邑斜江村,则发现过若干块“晋原第一石乔”字样的青砖,因为丝绸之路经此干系甚大,所以才会出现由政府出钱官建石桥的情况。2004年在荥经发现的东汉光武帝时期所刻的《何君阁道碑》,则证明荥经就是南丝绸之路的重要关隘。

三星堆为证

四川自古融入文明传播

向丝绸之路输送上等丝绸,古蜀国黄金面具带有两河文明基因……四川,其实早在数千年前就以开放和包容的姿态融入了人类文明的传播和交流。

段渝透露,《史记》曾记载,汉武帝元狩元年(公元前122年),张骞向汉武帝报告,在大夏(今阿富汗)见到蜀布、邛竹杖,这些东西又是从身毒(今印度)来的。蜀布,指的就是四川产丝绸。这说明在北方丝绸之路开通以前,四川人已经通过南方丝绸之路和南亚人做起生意。

三星堆考古发掘出土的大量文物,更证明着古蜀文明与异域文明的关联。段渝说,三星堆出土的一种白色齿贝,只产于印度洋深海水域,这可能是古蜀人与印度地区直接经济文化交流的结果。至于三星堆青铜面具上覆盖的黄金面罩、金杖等文化符号,都不是中国文化固有的。相反,在两河流域、爱琴海地区有类似的文化出现。根据两地文物出现的年代顺序,证明三星堆的这种文化极可能是文明传播和交流的结果。

这种文化交流的印迹比比皆是。在印度,段渝惊奇地发现在阿萨姆地区,农民竟然把蚕虫放到桑树上饲养。而在四川的传说中,蚕神马头娘娘就是这样教会农民养蚕。而在从中国北上前往蒙古高原、西伯利亚的草原丝绸之路上,也发现了古老的四川漆器和丝绸。在俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆保存的一幅出土于战国时期的凤凰图案丝绸,其图案风格和三星堆神树极为类似。段渝认为,也许早在先秦时期,四川丝绸和文化就伴随着草原丝绸之路向北延伸了。