深度阅读

“三联 · 新知大会”现场实录丨比较视野下的早期中国(下)

5月21日,三联 · 新知大会第四季落幕。收官论坛以“比较视野下的早期中国”为主题,邀集李零、李峰、许宏、李新伟、戴向明五位活跃在考古历史研究前沿的学者,奉献了一场精彩而热烈的讨论。近四个小时的线上直播聚焦了若干重大议题,如早期中国文化圈的出现,何为最初的中国,享有共同文化与历史的共同体的形成等。

新世纪以来,考古学知识更新速度加快,社会公众对考古文化关注度空前高涨。正如主持人许宏所言:身处多学科的时代,只懂考古已经搞不好考古了;只懂中国也已经搞不清中国了。我们欣喜地看到,考古学的“后大家时代”呈现出学术思考多元化的特征。

“考古学是一门充满遗憾的学科,也是一门残酷的学科,新的考古发现在时时地完善、订正甚至颠覆我们的既有认知,我们的认识没有终结,……未来的研究是开放性的。在这个领域,我们不知道的永远比知道的多得多,而这恰恰是考古学的魅力所在。”此次论坛充分体现了考古学的思辨之美,在比较性的视野与开放性的思辨中,共同唤回我们的文化记忆。

现场实录

比较视野下的早期中国(下)

✦

嘉宾:李零 李峰 李新伟 戴向明

主持:许宏

(续前)

许宏:下面有请我的同事李新伟老师给大家做学术报告。李新伟老师是中国社会科学院考古研究所史前研究室主任,他的研究宏观、微观相结合,小到绿松石、玉器动物形象比如蝉的羽化,大到建构起一整套对“早期中国”的认知,这一点戴向明老师也一样。下面欢迎李新伟老师给大家做报告。

李新伟

中国社会科学院考古研究所研究员

谢谢许宏老师,听了李零老师精彩的开场和李峰老师精彩的讲述,我感受到很多东西。

我和戴向明老师是属于往前追的。我们是想追寻一个更早的中国,谈的是一个“最初的中国”的问题。其实对于“早期中国”,因为李零老师、李峰老师、许宏老师更偏向三代以后的研究,所以对“早期中国”可能谈得比较少,包括李峰老师的书里对于“早期中国”的早段谈得比较简单,是以仰韶文化为主的叙事。我跟戴老师今天的担当是谈一谈比较新的、我们对于更早的中国的认识。

什么是“最初的中国”?

考古界一般会用 “最初的中国”这样的概念,而且对这一概念,考古界基本有一个共识,学术界和公众也很好理解。如果,在我们看来,现在我们身处的这样一个中国,是个很偶然的结果——本来我们有千万种可能的结果,因为清代的文治武功,我们才形成现在的样子。那么,“最初的中国”这个概念就没有必要提出了。但如果我们认为,现代中国的出现,并不是偶然的现象,不是近代的“想象的共同体”,而是可以往前追溯的;也就是说,我们之所以有现在这样的中国,可能因为我们的早期发展,大致决定了后来发展的方向,那就需要“最初的中国”这个概念了。很多历史学家觉得追溯到秦汉没有问题,有了秦汉,后来的发展都是顺理成章的过程,包括国家的构建,包括民族的构建。

多数考古学家很明确地想再往前追。其实以前这不是考古学家的事,古史系统记载得很确定,“三皇五帝到如今”,但“古史辨派”提出质疑以后,大家就把期待放在了考古学的身上。学术界期待考古学能够重建一个古史,是想用考古学来证明真的有一个那么早的中国的雏形。

考古学从很早就把这一很艰巨的任务当做自己的使命。苏秉琦先生很早就提出来,中国考古学要回答的最重大问题是“中国文化起源、中华民族的形成、统一和多民族国家的形成和发展”(1994)。苏先生的意思,是要找到现代中国的最早的基础。在什么时候能看到一个文化体可以被称作秦汉直至现代中国的雏形,就可以把那样的文化体叫作“最初的中国”。我想,很多考古学家都是在这个角度上认识“最初的中国”这一概念的。

起初,考古学界可能没有很明确提出来“最初的中国”这一概念,但是从上世纪50年代,考古工作大量开展以后,开始建立各个地区考古学文化框架,当时那一代考古学家其实脑子里已经有这个概念了。那时候盛行的是一种黄河流域中心或中原中心的模式,认为“中国自古以来, 以黄河流域为中心的中原居民与边疆及少数民族聚居地区的古代民族的活动, 就拧结成了一条紧密的历史纽带”(石兴邦《黄河流域原始社会考古研究上的若干问题》,《考古》1959年第10期)。赋予中原地区在中华民族形成中的核心地位。实际上这样的表述,脑子里就是有最初的中国模样的。苏秉琦先生提出“关于考古学文化的区系类型问题”(1975-1981),虽然没有深入讨论他的六大区系的一体性问题,但他有一个很有名的所谓庖丁解牛的比喻。

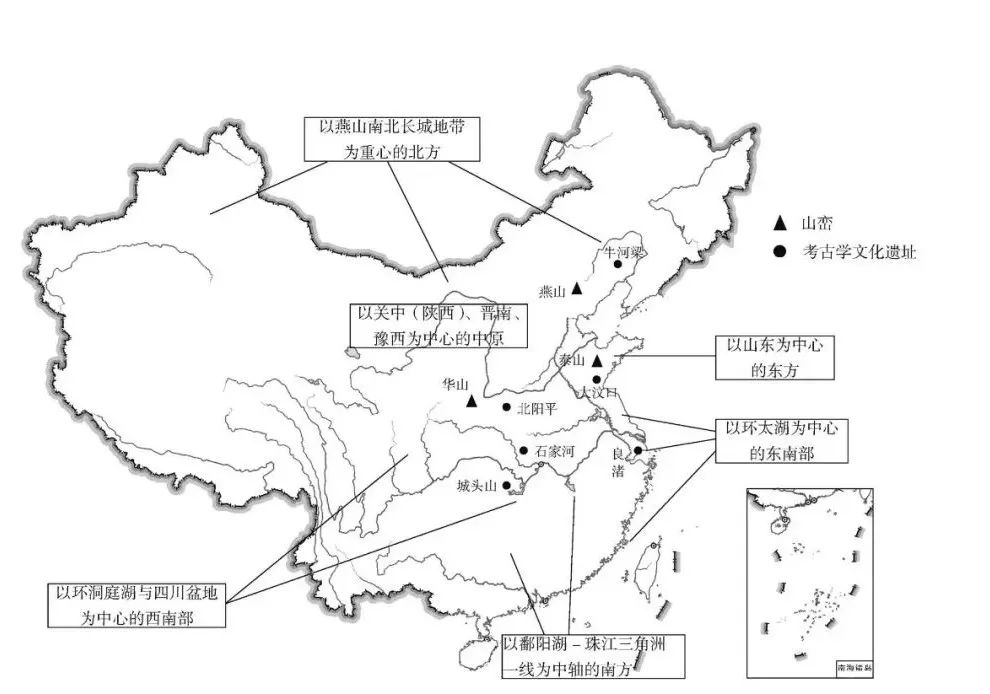

苏秉琦先生“关于考古学文化的区系类型问题”示意图

他认为,区系类型模式是把一头全牛给肢解成各个部分,我们认识各部分的区域性发展和彼此互动,才能更好地认识这个“全牛”。可见,苏先生脑子里其实是有一个全牛的,那个全牛就是“最初的中国”。

严文明先生“重瓣花朵”模式,表述就更明确了,这朵花其实就是最初的中国。“重瓣花朵”的格局的形成,实际上奠定了一个发展的道路。严先生对这个问题有很清楚的表述,虽然他没明确用“最初的中国”这个概念。

韩建业老师也提出了他对文化上的早期中国的认识。韩老师认为“早期中国”是史前时代形成的,为夏商乃至秦汉以后的中国奠定了基础。因为当时并没有一个政体,是文化上的共同体,所以被称作“早期中国文化圈”或“文化上的早期中国”,简称“早期中国”。

虽然韩老师用了“早期中国”这一概念,实际上表达的是“最初的中国”这个意思,是我们现代的中国,还有历史时期中国最初的那个雏形。韩老师的“早期中国”与李峰老师从英文Early China翻译过来的“早期中国”差别还是挺大的,后者更多的是时间段的概念。

最早明确使用“最初的中国”一词的是张光直先生。他提出著名的“中国相互作用圈”的概念,认为在距今六千年前,各地的文化密切交流,形成一个整体。这个整体的范围跟后来历史时期中国的核心地区重合,这是地理的重合。各地区互相交流、共享的因素,又是后来很多重要文明因素的开端,这是文化上的重合。因为这两个重合,张先生就说,我们不用故作公允,叫X作用圈、Y作用圈,何妨就叫它“中国相互作用圈”。张先生还接着说了一句,其实它就是“最初的中国”。他用的是Initial China或者Primitive China。

然后他再接着说:“最初的中国”形成以后,就开启了一个有力的程序,他叫started a strong process,就像摁下一个按钮一样,这个雏形形成了,以后的发展就是一个顺理成章的过程。虽然可能不能说是一个必然的过程,也是一个有高度可能性的、向三代、秦汉,再向后来发展的过程。所以张先生是最初明确用了“最初的中国”这一概念的。这是张先生当时很精当、很精彩的表述。

中原中心模式:生而聪明

如上所述,在考古界来说,对“最初的中国”这一概念是没有异议的,是有共识的,就是一代又一代的学者在讨论的,我们想追寻的、想去发现的我们后来的多民族统一国家的雏形。但对于谁是这个雏形、以及这个雏形是怎么形成的,大家意见不太一样。一种意见认为,这个雏形很早就出现了,而且最初出现时就有一个核心。因为我们有一个生而聪明的中心,所以我们的早期雏形很早就出现了,这个中心是黄河流域,甚至只是黄河中游,这样的认知被称为“中原中心”的模式。

韩建业老师现在还仍然坚持这样的模式,他最初认为生而聪明的核心引领是仰韶文化,特别是仰韶文化最繁荣的庙底沟类型。庙底沟类型有很强的势力,引领着各个地区的发展,推动着、激发着各地的发展。这是一个特别容易让我们觉得舒畅的想法:我们从最开始就有一个优秀的核心引领,此后顺理成章地发展出一个有中央集权的国家结构。现在还有学者在倡导这样一种观念,韩老师还想把它追溯到距今八千年的裴李岗文化时期。

韩建业:《庙底沟时代与“早期中国”》,《考古》2012年第3期

严文明先生的“重瓣花朵”其实也是强调中原中心的,但是严先生并没有说中原一直领先,而是说中原因为位置重要,可以吸收各方的因素,所以它能够率先进入文明。

最初的“中国”:考古学的认定

张光直先生的“交互作用圈”没有预设中心,认为各个地区平等地互动交流,不用中心的引领,也可以凝结成一个整体,共享很多重要的因素。这是我支持的观点。

张光直对“中国相互作用圈”即“最初的中国”的表述中,点明了这一概念的三个要点:文化的发展、因“彼此密切联系”形成的“共同的考古上的成分”、以及与历史时期中国的联系。

准此,我们可以将“最初的中国”定义为:中国各主要史前文化区在同步发展的基础上,通过密切交流形成的、对中国历史发展产生了深刻影响的文化共同体。这些要点都可以用考古资料加以认定。

我觉得各地社会发展同步达到一定水平还是挺重要的。我们在距今八千年前就可以看到一些文化早期的交流,甚至就是大范围的交流,但如果追到那么早的话,有很多文明的因素还没有形成。各地区同步的社会发展情况下产生的密切交流,很多是高级的、上层的、最精粹的知识的交流,由此形成的文化共同体,才足以对我们历史的发展产生深刻影响,才当得起“最初的中国”这个称呼。

我个人认为这个共同体可能是距今3500年前后真正开始形成的。这时候,整个黄土高原地带是仰韶的中期庙底沟类型,辽河有红山,海岱地区和淮河有大汶口,长江中游有大溪,下游有凌家滩和崧泽,大概有这样一些考古学文化。

仰韶文化基本占据了整个黄土高原。当时的黄河不是现在的河道,基本到了郑州以后就往北拐,跟太行山平行走,所以所谓黄河流域基本就是黄土高原地区。我发掘的西坡遗址,是庙底沟类型的重要聚落,有大型的房址,面积很大,240平方米,也有大型墓葬,但大型墓葬并没有奢华的随葬品,表现出很有特色的“质朴”的社会发展道路。

西坡遗址F106

在整个东部地区,出现两类社会发展道路,一类是像长江下游的崧泽文化,以陶器表达礼仪,使用成组的陶器。但也有玉钺、石钺和少量的玉器。

M90,本次发现的迄今为止崧泽文化墓葬中墓坑规模最大的7座墓之一,位于T0610的南部,墓口长3.05米,北边略宽约1.8米,南边略窄约1.7米,墓深0.4米,墓口距地表约0.8米,方向340度,墓主位于墓底中部偏西

大汶口文化在海岱地区,跟崧泽比较像,走了相似的社会发展道路,可以看到大型的墓葬里随葬陶器也相当多,没有什么有宗教内涵的玉器。

另外一条道路,宗教气息很强,在长江流域,崧泽再往上游一点就是很有名的凌家滩,最大的墓里随葬好几百件玉器和石器,而且玉器有很明显的宗教性,包括神奇的玉板、玉人、玉鹰,玉鹰的翅膀竟然是猪头,表现的是原始宇宙观的观念,以及在此基础上的原始宗教,还有社会上层对此宗教的控制,用它来维系人群,发展社会。

安徽含山县凌家滩遗址墓葬M23

红山文化选择了与凌家滩相似的发展道路,是一南一北,虽然相隔一千多公里,但道路相似。牛河梁是红山文化的仪式圣地,周围没什么居住遗址,有祭坛,祭坛下面有墓,墓里面随葬各种玉器,这些玉器跟凌家滩有高度的相似性,表达的也是相似的宗教观念。

可见,我们在距今5000年前后,看到了各地明确的社会发展,选择了不同道路的发展。

辽宁建平牛河梁遗址群

社会上层交流网

这种情况下,我们还看到了密切的交流,这些交流很多都是所谓社会上层的交流,远距离的交流。社会上层的亲身远距离旅行是最重要的交流方式之一。有学者指出,社会上层的旅行至关重要:一方面,通过游学可以掌握本地民众难以获得的神秘知识和物品,使自己超凡脱俗;另一方面,充满传奇的长途旅行是值得夸耀的经历,是塑造自己英雄形象的最佳方式 (Helms, 1979)。

凌家滩和红山相隔一千公里,但玉器有高度的相似性,很难相信他们没有见过面、没有交流,会产生这么相似的玉器,我相信双方社会上层有直接的交流,因为中间地带没有这些玉器,而且这些玉器表达的思想,使用这些玉器涉及的一些仪式都是需要亲自面传身授才能够传达的。

除了凌家滩和红山玉器交流,还可以看到相似的筒形器(可能是龟的抽象的表现)也在各个地区大范围地传播。还有这种大口缸,刘莉老师研究可能是装酒的,而且是加了红曲霉素的血红色米酒,在很多高等级的墓葬中都出现过,也广泛传播。

象牙器物,包括象牙原料,也都会传播。还可以看到玉钺,成为表达权力的重要标志,也是在各地广泛传播。

各地开始共享很多这样重要的文化因素,很多因素跟我们后来的文明发展都是密切相关的。正是在这个基础上,当时形成了张光直先生所说的“中国相互作用圈”,这个作用圈也可以叫做“最初的中国”。

在作用圈形成过程中,社会上层可能要亲身旅行来完成很多重要的交流。在这样的旅行中——虽然现在考古没有发现切实的证据,但可以相信,能够做出这么精美的玉器,在自己墓里放上百件玉器的这些社会上层,能够组织人均240平方米大房子的这些人,他们的旅行肯定会有记录的,山川、地理、人文会记录下来,他们会形成可能像早期《山海经》这样的记录,他们会积累这样的知识,会把这些知识留下来,教给后代,传承下去。也就是说,这样的交流在广大的范围内形成了一个关于这个作用圈的某种共识。苏秉琦先生说的,一个共识的中国可能在那个时候就出现了。这是这个作用圈形成很重要的一个后果。