深度阅读

【锦官故事】这些古巴蜀船棺葬,反映了怎样的历史?

船棺葬,是我国古代的一种葬俗。历史上,不少南方少数民族有“以船为棺”的传统习俗。船棺作独木舟形,随葬物以铜、陶器为主。使用船棺葬的地区,多半处于江河湖滨,由于人民近水而居,以捕涝渔猎为业,船舟作为他们赖以生存发展而不可缺的工具,死后仍崇尚以木凿造船形为棺入葬。四川在新中国成立后相继出土的船棺葬,是战国至秦汉时期重要的文化遗存。它不仅显现巴与蜀文化自古以来就相互影响,而且也是完全封闭式的古蜀国,开始吸收以楚秦文化为表征的中原文化的一个历史例证。

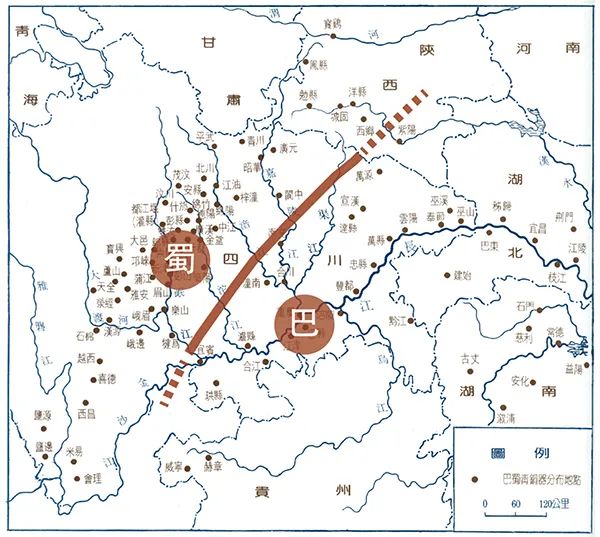

▲ 巴、蜀文化分界示意图 来源:四川省文物考古研究院

1954年,在巴县冬笋坝、广元宝轮院发掘成批船棺葬这一重大发现,表明了入蜀巴人生卒行藏之所在,同时也勾勒出战国时期巴人自荆楚经由川东入蜀和辗转迁徙,中原文化也随之而来的历史轨迹。巴人入蜀后的聚居、迁徙、发展等活动,始终沿着以长江流域为主干的嘉陵江、渠江、乌江等水系的江河岸畔运行。故而船舟在巴族的生产、生活乃至拓疆、征战等方面,占有十分重要的价值和地位。船舟作为巴族人民生前广泛使用的利具,死后又刳木作舟形以为安魂崇信的葬材,就自然衍成一种传统的葬俗。

新中国成立后,古蜀国腹心地带的成都平原陆续出土巴蜀船棺葬。如彭州、郫都、成都、双流、大邑、蒲江等地零星出土之船棺,一船都用长度5米以上、直径1米以上的整块楠木凿削而成,墓坑多为长方形竖穴土坑,随葬物多为铜、陶器。有的葬具里还发现有象征意义的族徽、图腾及带有神秘色彩的“巴蜀图语”铜印等。

▲ 船棺葬

其中,如蒲江上世纪八十至九十年代,陆续出土了巴蜀船棺。在该县飞龙村双棺葬中,掘出一边长为3厘米的正方形铜印。印面为罗列有致的铎、璧、箭、罍、花蒂等5种图像,即考古学上通称的“巴蜀图语”。这种神秘的图语,至今尚难加以准确透辟的破译。但据文物资料及专家学者探究:铎,古代乐器或推行政令、教令之器;璧,古代贵族朝聘、祭祀、礼仪所佩之物,亦作华贵的装饰品;箭,射也,古“六艺”之一,或示勇武克敌义;罍,王者珍藏之器;花蒂,含寿考吉祥、子孙绵延之义。按此图语铜印,当为墓主生前权力地位和高贵身份的象征和标志。

▲ 成都博物馆藏商业街古蜀船棺合葬墓船棺

飞龙村地处古蜀人生息繁盛之区,因此葬于此地者很有可能为蜀人。但船棺葬这种形式,又并非蜀人固有的葬俗,所以也不能完全排除墓主系巴人的可能性。这里就历史地展示了一种现象:即墓主如已被确认为蜀人而采用船棺葬俗,也显然是蜀人接受了巴文化—荆楚或其他南方少数民族文化的影响所致。

如前所述,在以成都平原为中心的古蜀国腹地出土的船棺葬,其墓主的族属虽难完全确定,但这种葬俗本身及其随葬文物却散发出浓厚的巴文化——楚秦文化的气息。如船棺中之罍,其造型及纹饰,可能系汲取了楚秦地传入的殷商或周秦“青铜文化”的仿制品。有的考古学家在所撰我国古代民族所崇奉的国腾族徽专文中说“春秋时,清江下游虎族之巴,溯江而上为巴渝”“开明氏蜀国与苴候之巴国皆崇虎”;而最后一个王朝开明,似为“龙虎合族”;有的则认为“至启(鳖灵),为白虎族”。从以上考析不难看出:古代巴蜀族(尤其是巴族)都有崇尚勇武,尊奉权力和以猛虎等怪异兽禽作为膜拜图腾的民族传统或互为影响的文化习尚;以及远在春秋战国时期,巴和蜀文化就已开始逐渐融合,而且共同接受以楚秦文化为标志的中原文化。

▲ 长18.8米、直径达1.7米的巨型船棺

1980年,在新都马家乡发掘出战国时期大型蜀人木椁墓。有趣的是,在该墓随葬品中除鼎、编钟、各类兵器和用具外,同样发现一方“巴蜀图语”铜印。印呈正方形,边长3.5厘米,印盖背纹为饕餮形,同蒲江出土者一致。据此辨析:木、石椁墓葬,本为蜀人葬俗。据《华阳国志·蜀志》:“有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王,死作石棺石椁。国人从之,故俗以石棺椁为纵目人冢。”新都木椁墓,自当判定为蜀人墓葬。它与蒲江出土的船棺葬相较:两地同属古蜀国境域,虽葬仪葬俗各异,但同样发现有“巴蜀图语”铜印。无论蒲江船棺墓主被判定为蜀人或巴人,都已历史地证实了巴与蜀文化广泛交融的现象。两者图语铜印的图像虽不尽相同,但就其造设制度和所赋涵义来看,至少也是共同接受了荆楚语文化影响的结果。

▲ 在成都商业街施工现场发现的战国时期大型船棺葬

又据《华阳国志·蜀志》:秦灭巴蜀后,因“戎伯尚强,乃移秦民万家实之”,这就在巴族用船舟向川中涌入荆楚文化的同时,秦国移民们又带来了同样具有典型中原文化色彩的秦文化。自此,秦风楚雨沐巴蜀,这块古老而封闭的巴蜀大地始得逐渐开化,“乃与秦塞通人烟”了。

版权声明:本文未经授权不得转载、摘编,若已获授权,请注明“来源:成都方志”。

作者:杨晓杰

校对:汪 洋 李胜利

监制:毛声文

审核:唐远波