深度阅读

不攻之城 ——龙崖城遗址考古调查札记

一、“传说”龙崖城

2019年11月至今,为了配合文物保护与利用总体规划的编制,重庆市文化遗产研究院对南川区龙崖城遗址开展了系统考古调查工作,我有幸作为调查工作队现场负责人参与其中。对于我来说,龙崖城遗址一直是一个神奇的存在,心向往之。在接到工作任务后,通过查阅资料,龙崖城的相关背景信息逐渐清晰了起来。

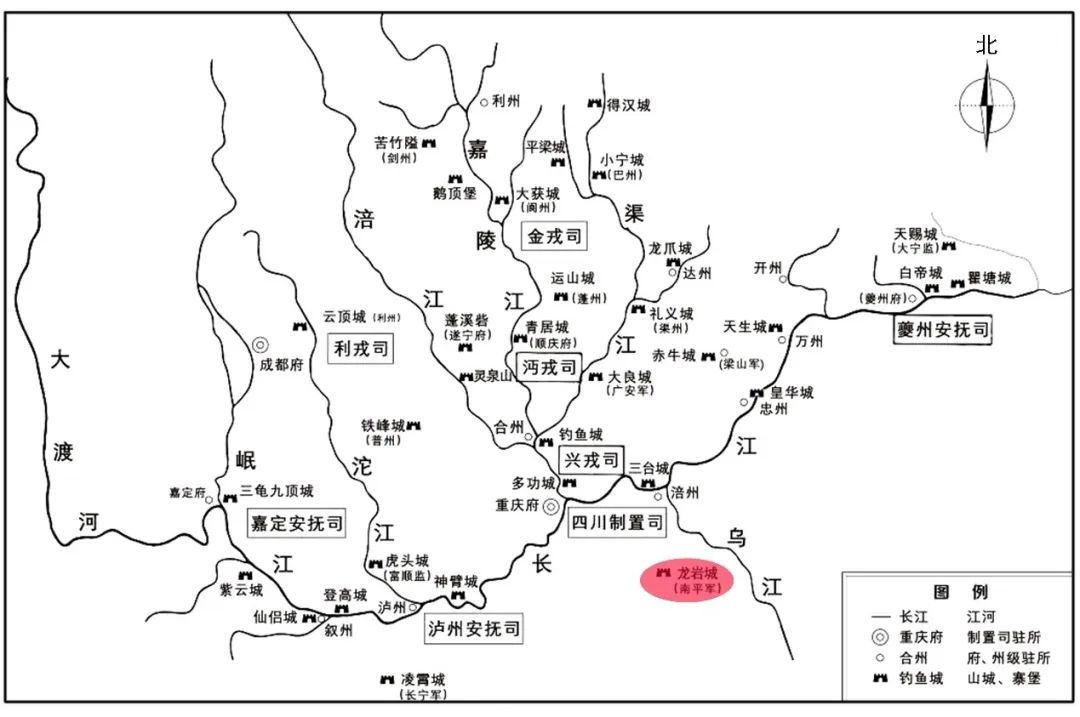

龙崖城在川渝抗蒙山城体系中的位置

龙崖城遗址位于重庆市南川区三泉镇马嘴山,又名龙岩城、马脑城、马颈关、蟠龙寨、天城山。地处金佛山东北麓,悬岩绝壁,昂霄直立,势如天马行空;地通黔省,山高路险,紧扼渝黔咽喉,是“邑中第一要隘”。龙崖城地势雄奇,四周悬崖绝壁,有“一将守关,万夫莫敌”之势,被誉为“南方第一屏障”。1992年被公布为四川省第三批文物保护单位。2000年,被公布为重庆市文物保护单位。龙崖城建于宝佑四年(公元1256年),宝佑六年(公元1258年)迫于云南蒙军对于四川的威胁,对龙崖城进行了增筑,开庆元年(公元1259年)曾两次击退蒙军的进攻,是南宋抗蒙元山城防御体系的重要组成部分。龙崖城曾在民国二年(1913年)进行过维修。民国五年,川军一个连驻守在龙崖城上,与云南护国军历经了两次战斗。龙崖城自建成后从未被攻陷,也没有一个人投降,被称为“不攻之城”。

遗址全景及周边环境

二、初登龙崖城

2019年11月25日下午,天空下着毛毛细雨,风吹岭(冬令风极猛烈,行人过此几不能立,故名)的寒风怪叫着,我来到了龙崖城脚下。面对近在咫尺的龙崖城,实在是难以抑制立刻登上龙崖城一睹真容的冲动,全然不顾小道的湿滑和夹着毛毛细雨的寒风可能给我的登山之路带来的困扰。

民国城墙及城门

民国城墙及城门

三、走进龙崖城

“巡山”队伍

“巡山”队伍四、再识龙崖城

龙崖城遗址与川渝地区目前发现的抗蒙山城有着不小的差别,由于地理条件与邻近的贵州接近,且宝佑六年龙崖城增筑时将领后知南平军的茆世雄曾为播州(今贵州遵义)守将,龙崖城遗址的城墙砌筑工艺、城防布局可能受到了宝佑五年所筑遵义海龙囤的影响,二者存在很大的相似性。

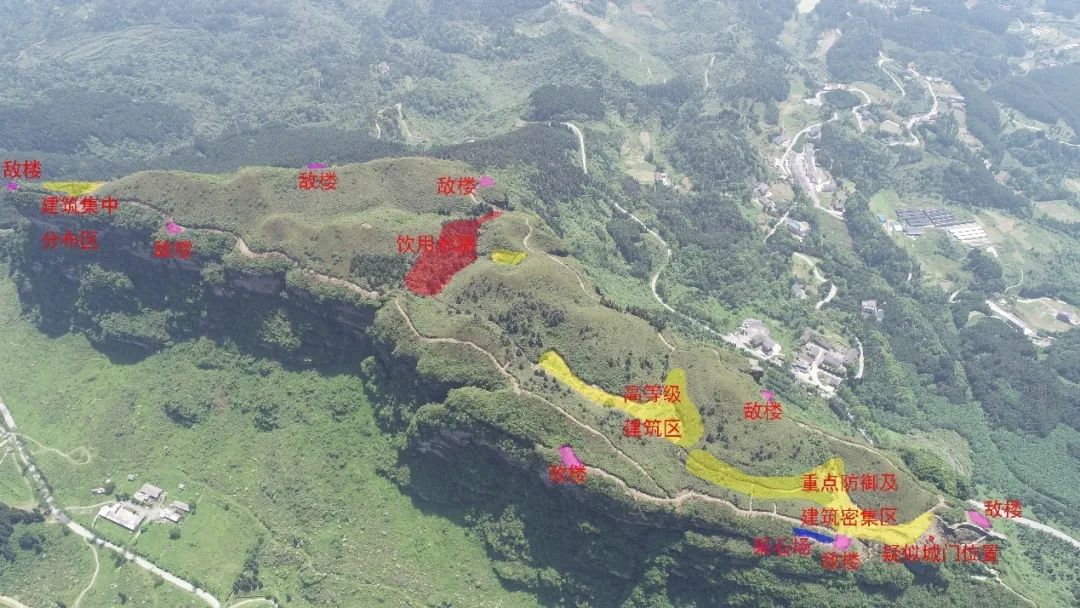

宋代城址功能分区示意

宋代城址功能分区示意

龙崖城遗址的宋代遗迹较为丰富,且保存情况较好。城墙基本都构筑于基岩之上,在基岩缺口或是地势低洼处均筑有城墙,城墙根据地势呈不连续分布,城墙由黏土岩石块平砌的包边(包边不见黏合剂)、中间填以土和石块,因形就势,外侧墙体高,内侧墙体低,暂未发现内侧包边石,城墙顶面有石板铺砌的路面,城墙残高约0.5~3米;城墙每隔一段在地形外凸处均布置有黏土岩石板砌筑的敌楼(也可能为角楼、墩台或是炮台),共发现9座,敌楼一周由黏土岩构筑的包边,附近均分布有瓦块和滴水等建筑构件。城墙顶部的路面形成的环城道路形成了道路体系的主干,道路围合长度约2900米,在通往城址中心部位建筑区有道路相连。龙崖城遗址顶部地形较为复杂,有数个山包和山间平地构成,建筑遗迹多位于山间平地,共发现4组建筑遗迹分布区,墙体和包边均由黏土岩石板平砌而成,布局规整、构筑讲究,墙体较厚,厚度约在0.8米左右。在菖蒲塘区域发现大型饮用水源1处,另发现水井4口。排水设施构筑讲究,在建筑密集区均发现有排水沟,排水沟由石板构筑而成,通往城墙外侧预设的出水孔。在城墙及环城道路内侧、城址中心基岩处发现多处岩体修整和石材提取迹象,确定大型采石场1处。另在关口坡区域,发现宋代关隘遗迹1处,可能为《明史·地理志》所言马颈关所在。

宋代城墙及排水孔

宋代城墙

宋代城墙

开庆元年摩崖记功碑

明代万历十七年佛像

明代万历十七年佛像

民国五年川军记事碑

民国五年川军记事碑通过实地调查,初步掌握了遗址南宋、明代、清代、民国各个时期遗存的分布区域、保存状况,基本弄清了龙崖城遗址从宝佑四年筑城时始作为南宋抗蒙元山城,明清时期作为佛寺、道教等宗教性遗址,民国五年作为川军抵抗云贵护国军的战争遗址等历时态功能演变。南宋晚期的城防设施及构筑特点与既往川渝地区发现的抗蒙山城相比,类型独特、特征鲜明,代表了抗蒙山城体系的一种类型,从实物资料的角度证实了龙崖城遗址在南宋抗蒙战役中占据的重要地位,是名符其实的“南方第一屏障”。

审核:林必忠

责编:徐 进