深度阅读

旃檀精舍 | 以龙门石窟为代表的唐代雕塑艺术

一、唐代的雕塑艺术

洛阳龙门有唐代造像石窟十余处,经过了约一百年的沉寂时期又重新活跃起来了。自北魏末年(公元460年前后)的造像的热潮过去以后,东、西魏到唐初龙门虽有若干各别的零星的造像,但无大型的开窟。

唐代龙门各窟按时间先后是自北而南(贞观年间到武则天时代),然后移往伊水东岸的。最早的是斋祓洞,系魏王泰为他的死去的母亲文德皇后而建,有著名的“伊阙佛龛碑”(贞观15年,公元641年,岑文本撰文,褚遂良书)记录此事。其次为重修北魏时代所开的宾阳三窟中的北洞。敬善寺洞和未完工的摩崖三佛(第六洞)是唐高宗李治时代前期(公元660年以前)所建。第七、八洞,万佛洞(永隆元年,公元680年造),第十一洞惠简洞(咸亨四年,公元673年),及奉先寺(公元672—675年)是李治时代后期所建。西山最南的极南洞及东山擂鼓台诸洞都是武则天时代(公元684—704年)开凿的。因为这些洞的主要佛像都有年代可考,所以较容易着手比较其时代的变迁。此外,各别小龛分散在各窟者很多。唐代在龙门进行的造像至玄宗李隆基时代及其以后则减少,中唐以后绝迹。由上可以看出龙门造像最繁盛的时期是公元六四○年以后,而特别是李治、武则天的时期(公元650—710年),显然这是和武则天长期住在东都洛阳有关的。

二、龙门诸唐代石窟中最重要的是奉先寺

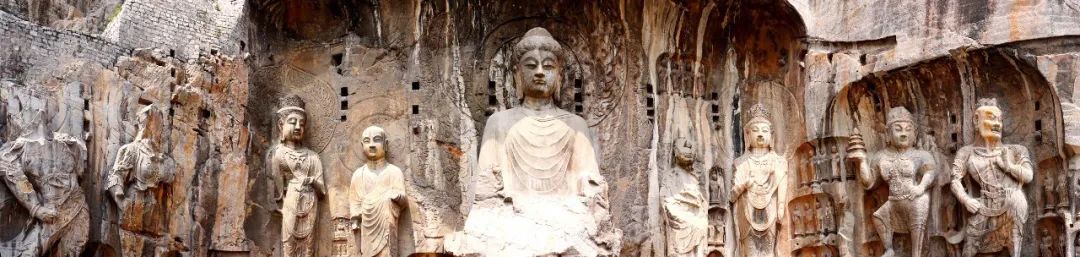

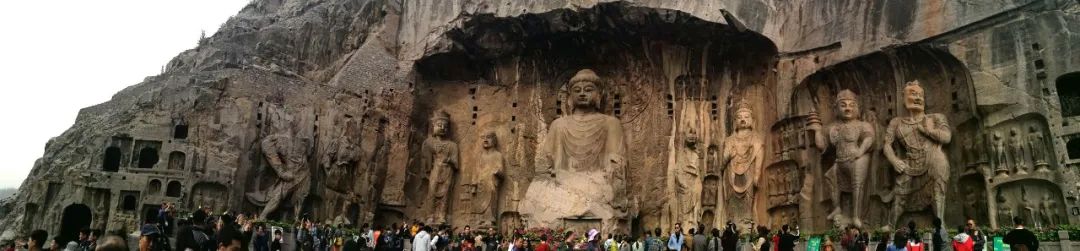

奉先寺始修于咸亨三年(公元672年)四月一日,至上元二年(公元675年)十二月三十日毕功,只费时三年又九个月;是由皇后武则天施助宫中脂粉钱二万贯修凿的。建造者为“支料匠”李君瓒、成仁威、姚师积等。

奉先寺前原来曾有木构建筑物,是唐代名为“奉先寺”的寺庙的一部分,现在则全敞露在外,窟面宽约三三米,进深约二○米,高四○米,奉先寺本尊是卢舍那佛坐像,高一三米。按照唐代的尺度,则大佛通光背宝座高八五尺,两侧为迦叶(已毁)、阿难,其外侧为二菩萨,左右两壁为神王及金刚各一对(右壁的神王及金刚已毁)。二菩萨为七○尺(唐尺),其余各像为五○尺(唐尺)。——奉先寺的规模之宏伟是罕见的,这样宏伟的规模体现了这一时代的强大的物质力量(人力与财力)及精神力量(雄伟的创作意图)。参与此工作的有著名的净土宗大师善导和另一僧人惠暕,又有两个主持工程的重要官吏:韦机(以颇有才干和善于规划曾见赏于李世民)和樊元则。他们的计划和李君瓒等人的实践,共同完成了这一与灿烂辉煌的盛唐时代相称的,不朽的典范作品。

奉先寺群像作为不朽的典范作品的重要价值在于形象的创造(特别是卢舍那大佛的脸型和神王脚下的小鬼),群像的构图关系和这一组群像的艺术概括的能力。

本尊、罗汉、菩萨、神王、金刚等形象追求创造理想化了的各种不同的性格及气质。这些类型虽然是唐代雕塑中常见的,如菩萨的华丽端庄而又矜持的表情,神王的硕壮有力而威武持重,金刚则全身筋肉突起,是非常暴躁强横的神情,然而用如此巨大的尺度和体积加以雕造就足以成为新的创举。这些形象之间,阿难的外形的朴素与所表现出来的善良纯厚的性格的真实感,无疑地具有独特的艺术价值。而格外应该着重指出的是卢舍那大佛的形象的创造。

卢舍那大佛面容庄严典雅,表情温和亲切,是一富于同情而又睿智明朗的理想性格,他的右手掌心向前举在胸前,五指自然的微屈,也能表现出内心的宁静而又坚定(不是冷酷的,也不是焦躁的),他向前凝视的目光中仿佛看见了人类的命运和归宿,人类历史的前进的道路。在这一形象中表现了唐代艺术家自己面向着充满斗争与变化的广阔的生活景象时的伟大的开阔的胸怀,艺术家对于这一形象进行了自己的解释和贯注了自己的情感,卢舍那大佛更具有完全中国化的面型和风格。无论就内容或形式上看,卢舍那大佛的面型的创造都是中国雕塑艺术史上伟大的典型之一。

奉先寺诸像给人以深刻印象的还有神王脚下的小鬼。他承担起神王的巨大的躯体的重量,他的头、胸、臂、腹等部筋肉以夸张的表现,因而出现小鬼无所畏惧的压不倒的力量。在这一形象的创造中,虽然表现为踏在足下的,然而作为勇敢的对抗的力量得到赞扬。

奉先寺的九个形象外表上是彼此孤立的,但是作为成组的群像,以本尊为中心,九个形象具有内在的关联。

九个形象成为一完整的构图。手法上利用简单的对称排列法突出主体卢舍那佛。本尊四周的背光、项光和胸前的一环环的衣纹围绕在本尊的面部四周,使之成为全景的中心点,把主题的中心置于明显的几何中心点上,收到单纯而有力的效果。从内容方面看,本尊和菩萨的和善,及神王、金刚的强壮威势等等是同一主题的不同方面,他们之间相互结合,相互补充。这一组形象反映了对于盛唐时代的封建统治体系的深刻的认识,不仅歌颂了它的典雅的,华丽的美好的一面,也揭示了它的可畏的暴力的一面。所以,以卢舍那佛为中心的这一组形象,是对于唐代这一富有成就的伟大的时代的有力的艺术概括。

龙门唐代其他各窟也还有些优美的造像,如惠简洞的本尊和胁侍的年轻而安详的表情,东山看经寺洞的二十九尊浮雕罗汉的不同性格的描写,也都是值得重视的。

三、天龙山的唐代造像

太原天龙山二十一个石窟,除以前谈到的北齐和隋代石窟外,第四——七,一一——一五,一七——二一各窟皆唐代修建。其中以四、六、一四、一七、一八、二一诸窟较大也较重要,窟平面是一般唐代的方形窟,后壁及左、右两壁各有二尊像。其他多是小窟。

天龙山石窟有很多唐代造像是盛唐时代“曹衣出水”式的代表作品。

第一四窟右壁中央的菩萨,一七窟诸像和第一八窟的诸像,都是身体大部分裸露在外。佛像多是袒胸,菩萨袒露上体,体格匀称丰腴,表现出筋肉的柔软富有弹性的感觉,给人以十分艳丽的印象。衣薄透体,衣褶自然而有规律,完全适应动作的变化。佛像一般是端坐垂了双足,菩萨像或作立像,或作垂一足盘坐,而身躯倾侧或微微侧转,姿态自然,变化丰富。无论菩萨的立像或坐像的全身的中心线都不成为直线,而作出富有表情的姿态,但一般的面部多作酣睡或冥想的宁静的神情。这些造像在雕刻技术上非常成熟,都特别适合于四面围观;身体各部分筋肉骨骼的准确的处理,衣褶的规律自然,每一躯像的洗练和完整的造型都是高度真实性和装饰性完美的结合的结果。

天龙山唐代石雕佛坐像 哈佛艺术博物馆藏

炳灵寺是另一个唐代造像的中心。炳灵寺除少数北魏和明代窟龛以外,有唐代的窟龛106个。其中仅第九二号窟(已毁)、第四号窟及第一一四号窟是一佛、二罗汉、二菩萨及二天王,其他唐代各窟都是一佛二菩萨或四菩萨,这样的组合和天龙山石窟颇为相似。

炳灵寺唐代造像在表现上也和天龙山相似,表现了美丽的丰腴的肉体和婀娜的姿态。虽然衣褶的处理和身躯的侧转都不如天龙山造像那样真实自然,然而同样流露了对于人体美的有力的赞颂。

敦煌是唐代美术保存最丰富的地方,其中雕塑的数量也很大,尤其重要的是这些雕塑的历史的系列。如果加以科学的全面的整理,当可以探求出唐代雕塑在三百年间,从初唐到晚唐的发展道路和唐代雕塑艺术的多种造型和多方面的创造。

彬县唐代大佛

彬县唐代大佛

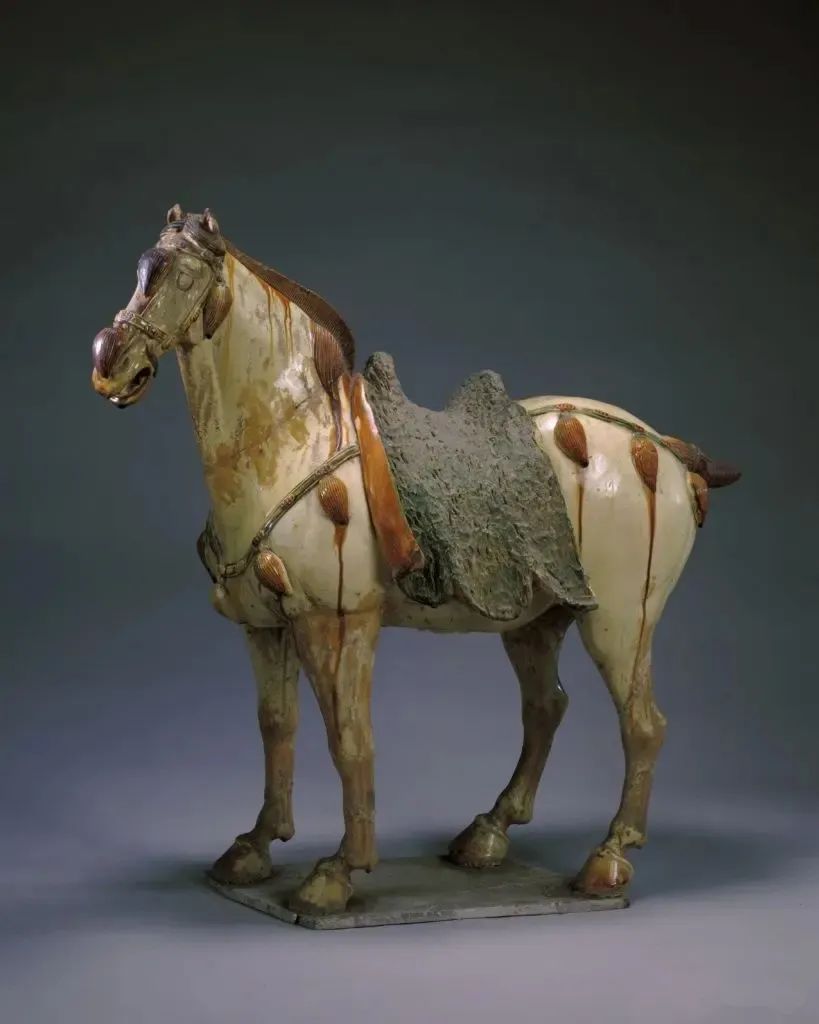

唐代造像除石窟以外,可以移动的单躯或独立的造像碑也很多。河北曲阳修德寺遗址以及其他有南北朝造像出土的遗址也都有唐代造像出土。唐代佛教在社会上仍拥有广大的群众,造像的流行从文字记载中可以看出,除了石雕、泥塑外,尚有木雕、夹紵等各种技术。日本保存了唐代输去的木雕像数尊,日本和朝鲜的古代佛教雕塑都明显地受了唐代艺术的影响。

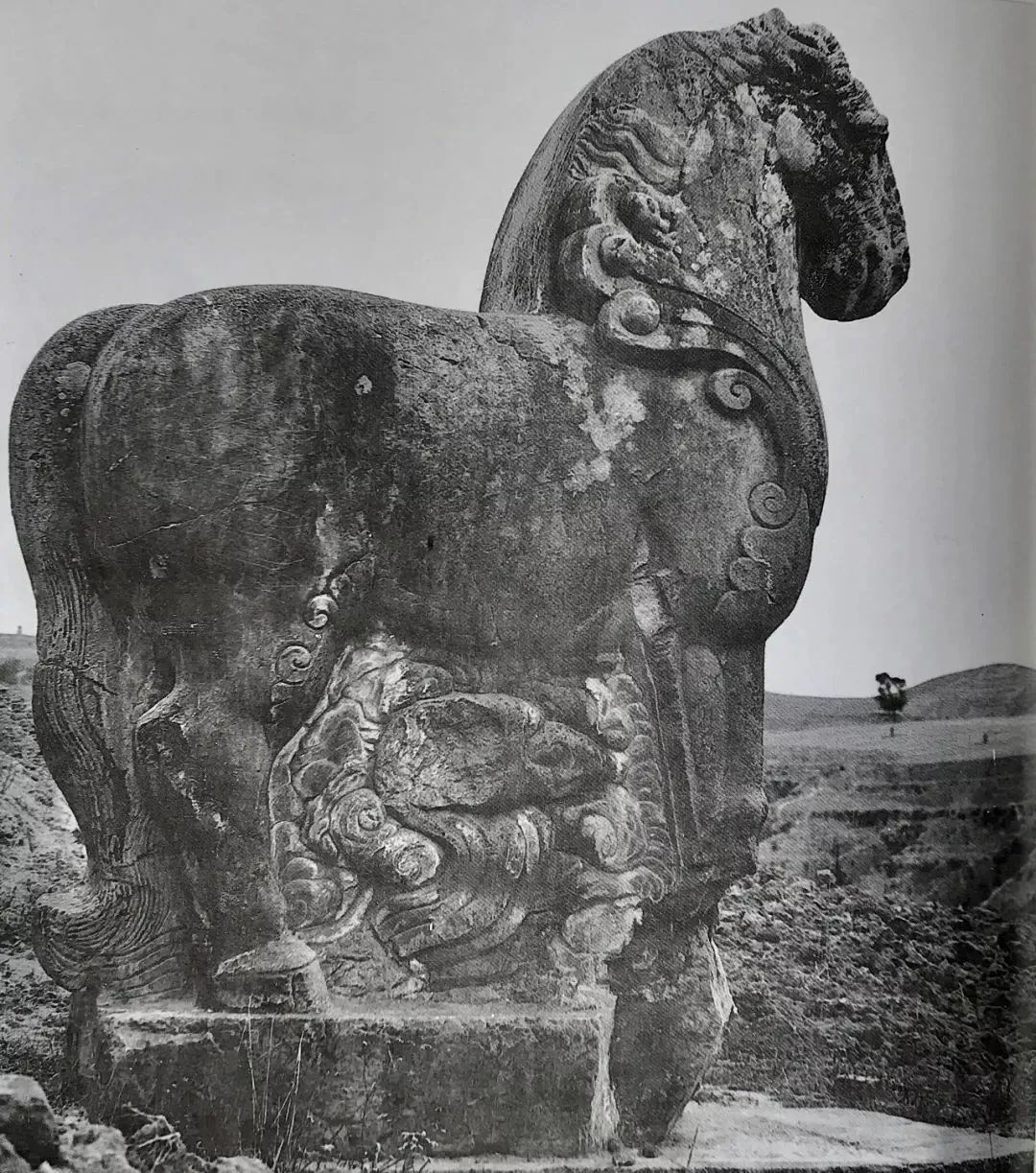

五、翼天马及外族酋长有突出的艺术价值

石狮蹲踞在高台上,两只前腿挺直撑在地面上,张口仰胸。有翼的天马,颈较短而头部刻划得劲挺有力,两肩上生出象彩云般羽翼。这两种动物的雕刻都在造型上显著地表现出充沛的力量及一定的理想特点:马的矫健和非凡的气质,狮子的壮伟和庄严。

唐代出现了很多在当时受到重视的雕塑家,如武则天时期的尚方丞窦弘果、毛婆罗、苑东监孙仁贵等人。窦弘果在洛阳大敬爱寺所塑的许多尊佛被认为是一时的名作,大敬爱寺更有巧儿(工匠)张寿、张智藏兄弟和宋朝、陈永承、刘爽、赵云质等人的作品。另有张阿乾以善于拨蜡铸铜出名。这些雕塑家大多擅长绘画,据过去记载,也有名画家吴道子的徒弟从事捏塑及石刻的,如张爱儿(又改名“仙乔”)、王耐儿。另外还有因塑鬼子母及文惠太子像而出名的工匠李岫,以造道宣像出名的韩伯通,塑九子母出名的刘九郎,以及其他留下名字的工匠,员名、程进、张宏度等。

作为一个古代杰出的艺术家,后来各地都有一些塑像附会或传说为他的作品。其中最为人称道的是江苏吴县甪直镇保圣寺的罗汉群像,事实上应是宋代作品。

盛唐时代的雕塑艺术作品中出现了深刻的反映时代生活和精神面貌的作品。奉先寺的卢舍那大佛是对于唐代的丰功伟业进行艺术概括的结果,在雕塑艺术发展史上是罕见的有重大的时代意义的典型。某些杰出的陶俑作品对于反面人物的精神状态和社会本质进行了刻划,这些形象的创造是尖锐的抨击。奉先寺大佛和某些杰出的陶俑在艺术造型上的成功是唐代雕塑的人民性和现实主义的最高的表现。

天龙山和炳灵寺石窟唐代造像的健康优美有血有肉的形象,突破了佛教的禁欲的、枯寂的、出世的思想限制,这种着重的描写了肉体的美丽的作品实际上表现出爱欲的、热烈的、入世的思想。以天龙山和炳灵寺代表的唐代雕塑创造了人体美的典型。

唐代雕塑艺术的成熟,表现在写实能力提高而获得了表现的自由:掌握了正确的人体比例及解剖的知识,能处理四面观看的圆雕,用雕塑形象反映生活的范围更为扩大。在艺术风格上,理想的追求与手法的真实互相统一,简单朴素的规律化的处理和生动真实的表现相统一。并且可以看出每一雕塑作品的各部分和群像的每一雕塑的统一协调和被特别强调出来的整体感。

唐代的巨大雕塑的设计(无论造型或构图)及小型雕塑品的刻划都表现出集中了长时期的历史经验的唐代雕塑家的艺术才能。

免责声明:公众号部分文章来自网络,转载的文章仅在本号内部做分享使用,如涉及侵权或不实,请及时在公众号留言联系,即刻删除。