佛像艺术的产生

众所周知,早期的佛教艺术都是用象征手法表现佛的,如用白象表示摩耶夫人受孕,用足迹表示佛诞生,用白马表示越城出家,用菩提树表示顿悟成道,用鹿和法轮表示初次说法,用窣堵坡表示涅槃,等等。正是这种象征手法的存在,所以早期的佛教艺术中没有佛造像。公元前3世纪中叶阿育王时期,国家大力推崇佛教,佛教随之传入犍陀罗地区,但是象征性手法在佛教艺术中依然存在了很长一段时间,直到公元前1世纪,才在那里产生了佛造像,所以犍陀罗地区被誉为佛像的故乡。

关于佛像产生的原因,王镛先生在《印度美术》中进行了详尽可信的分析:“贵霜时代,在迦腻色迦奉行的宗教宽容、折中、调和的政策之下,犍陀罗艺术家(其中可能也有一些来自地中海世界的希腊、罗马或小亚细亚的工匠)自然不满足于象征符号代替已被人格化的新神佛陀的偶像,便毫不顾忌印度早期佛教雕刻的清规戒律,开始遵循希腊、罗马雕刻的惯例,仿照希腊、罗马神像的作品,直接雕刻出佛陀本身人形的形象。于是,希腊化风格的犍陀罗佛像诞生了。”

3至4世纪 犍陀罗 灰绿片岩雕苦修佛陀头像

只是关于佛像起源的时间及地点,学术界还存在一定的争议,但是主流观点还是倾向于公元前1世纪产生于犍陀罗地区。

季羡林先生认为:“佛的尊像首先在健陀罗出现。贵霜王朝迦膩色迦王是继阿育王之后的又一位‘法王’……随着对佛的无限崇拜,佛和著萨的形象应运而现。佛的形象可能首先出现于故事画中,后来才有了独立的单身像……迦腻色迦塔出土了刻有铭文舍利盒上的坐佛像,说明至迟在公元1世纪佛形象的模式已经形成。”马学仁在《<造像量度经>的基本内容及译入年代》一文中提出了同样的观点。

正是浓郁的希腊罗马艺术氛围和贵霜王朝开放宽松的宗教政策,才使得犍陀罗地区的艺术家们能够首先摆脱佛教各种戒律,彻底抛弃百年来的象征手法,造出了希腊化的佛像。

犍陀罗佛教艺术中的佛造像

犍陀罗地处印度半岛的西北角,是欧洲民族入侵印度和与之进行文化交流的窗口,所以犍陀罗艺术中具有浓郁的希腊罗马艺术的痕迹;而我们今天看到的早期犍陀罗佛教艺术也仅仅是希腊罗马艺术的一个简单变更,这种现象主要表现为两个方面:第一,把希腊罗马艺术中的酒杯,换成佛教所信奉的莲花、法器之类的东西,这种现象在以释迦牟尼为太子时的作品中表现得非常突出。第二,此时的佛造像,在体貌特征上有很强的希腊血统——鼻梁高挺,双目深陷,头发卷曲呈水波状,头顶留一个大大的发髻。

2至3世纪 犍陀罗 释迦牟尼像

出现这种现象的原因有二:首先,希腊艺术对印度艺术影响深远,阿育王时期的萨拉纳特狮子柱头中所应用的写实手法,就是希腊艺术或者说是希腊化罗马艺术影响的结果。其次,释迦牟尼生活在公元前6世纪,在阿育王时代早已涅槃,而且他生前没有去过犍陀罗地区,没有相关的传闻轶事;更重要的是没有文献典籍记载释迦牟尼的体貌特征,所以艺术家们在塑造佛的形象时,只能依据当时的艺术形象和现实人物形象,同时加上自己的艺术想象,把佛造成自己心目中的完美形象。

至于盘发可能是当时人们比较流行的一种发饰,我们可以从当时或之前的艺术作品中找到依据。如在纪念佛诞生时的“灌顶”图中,我们可以明显地看到,除了释迦牟尼太子留发髻外,左上方的侍者也有同样的发髻。另外,反映佛离家“出城”图(罗里延·唐盖出土,加尔各答印度博物馆藏)中的十个仆人中,就有四个都梳着和释迦太子相似的发髻,假如太子没有骑马,我们很难判断出哪个是真正的太子。

“出城”图

同时,著名的“犍陀罗佛立像”也是将所有的卷发向上梳起,留成一个扁球状的发髻。因为这尊塑像制作精美、保存完好无损,且该书附的是彩图,所以图像特别清晰,就连太子的发丝都可以看得一清二楚。除此之外,燃灯佛授记本生图、诞生图、鹿野苑佛陀初次说法图、帝天释拜访佛陀、悉达多小太子乘公羊车上学图等相似题材的犍陀罗佛教艺术作品中也存在同样的情况。

2世纪或3世纪 犍陀罗佛立像

我们再把时间往前推,发现不仅佛陀留发髻,而且印度恒河女神和药叉女也是发髻高耸的形象,这可以从“恒河女神站在摩卡罗身上”中得到生动的体现。“‘三宝’象征物和护卫药叉”中的药叉女,虽然该图照的是背面,但是高耸硕大的发髻还是很容易看出。赫尔穆特·吴黎熙先生在他的《佛像解说》一书导论中提到:肉髻,实际上是印度苦行僧的发髻——在犍陀罗很可能是极具特色的克罗碧罗斯,世纪转折时期在古希腊的一种流行发式。

恒河女神站在摩卡罗身上(左)和药叉女(右)

通过以上考察,我们发现早期犍陀罗佛教艺术中的佛陀在服饰和发型方面与其他人物没有什么本质性的区别,他头顶高耸的极可能只是当时比较流行的一种发式,并不存在所谓的“肉髻”。如果说有,那就只能说当时大部分人头上都有一个大大的“肉髻”,这显然是不符合常理的,也不符合当今佛教义理的。

马图拉佛教艺术中的佛造像

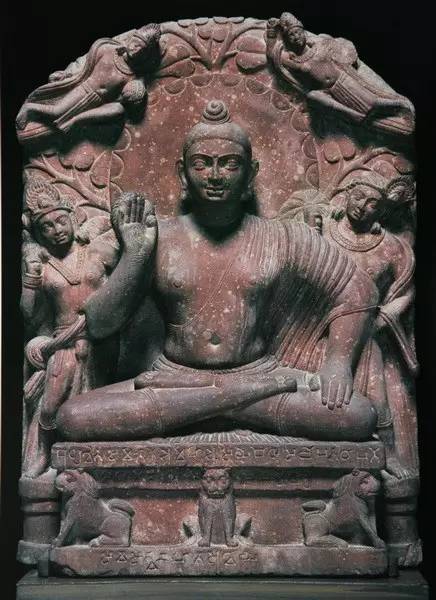

如前所述,在公元前1世纪佛像产生到之后的200年左右的时间里,犍陀罗艺术中的佛都是卷发、高髻,但是到了2世纪左右的印度中部佛教艺术中,佛的形象又发生了变化:直发高髻或螺发无发髻。如“坐在狮子宝座上的佛陀”,佛陀就是直发盘起,而且可以看出其具体的发丝走向,总共盘了三圈,自下而上逐渐变小,像一个小塔,高高矗立在佛陀头顶,显得威严而庄重。

约130年 坐在狮子宝座上的佛陀(马图拉考古博物馆藏)

“马图拉佛陀头像”更为真实而清晰地表现了佛的发式,和我们上面提到的“坐在狮子宝座上的佛陀”中的极为相似。另外,现藏于拉合尔博物馆的“燃灯佛授记本生”图中的燃灯佛也是直发,且全部向上梳起,形成一个硕大而厚实的发髻。“佛陀降伏龙王阿波罗”图和“涅槃”图中,佛同样梳着高高的发髻,而且发丝清晰可辨,没有肉髻的痕迹。

马图拉佛陀头像

同一时期,印度佛教艺术中出现了另外一种佛造像样式——佛陀依然是波浪形的巻发,只是头盖骨略微向上突起,头顶没有明显的发髻或者“肉髻”,笔者称之为无发髻螺发型佛像。因为这些作品的时代均在2~3世纪,所以笔者认为2世纪左右,佛造像出现了两种新的样式,一种是直发有发髻型,另一种是螺发无发髻型。这是佛造像的一个转折点,改变了200多年来犍陀罗佛教艺术中的卷发发髻型的佛造像,为“肉髻”型佛造像的出现奠定了基础。

佛造像的规范化与佛“肉髻”的出现

既然早期的佛头上都是明显的发髻,那么为什么后来人却称其为“肉髻”呢?应该是从2世纪开始转变,出现了直发有发髻型和螺发无发髻型佛像。但是,之后的佛像几乎是清一色的螺发“发髻”,和我们现在见到的佛像肉髻”没什么大的区别。笔者认为2~3世纪是转折点,到4世纪则完全形成。

佛陀头像

关于“肉髻”名称的出现,笔者觉得这个问题应该回归到佛教的一部关于佛造像标准的经典——《佛造像度量经》中来。《佛造像度量经》是关于佛造像的经典著作,大概成书于4世纪以后的笈多王朝时期,而这时刚好是佛像模式化形成时期,这一时期的艺术风格是在吸收犍陀罗艺术的基础上,又融入印度民族的古典主义审美理想而形成的,也就是说具有“肉髻”的佛像是对犍陀罗风格佛像继承的基础上,结合印度艺术而形成特定的模式。

因为这两件事都发生在4世纪,所以笔者认为后者是对前者的一个总结。换句话说,《佛造像度量经》是对印度本土佛造像的形式的一个归纳,同时促进了佛造像的规范化,是之后乃至今日佛造像的一个主要依据和参考,是佛教艺术的一个重要转折点,也是一个里程碑式的著作。正是因为这个里程碑式的改变,形成了佛教艺术史的又一个新的鼎盛期,季羡林先生明确指出:公元4~5世纪的笈多时代是印度佛教艺术的鼎盛时期。

通过对佛教早期艺术的追溯,笔者以为佛像“三十二相”之一的“肉髻”,改为发髻更为确切,但是又因为“肉髻”的称呼已经为大众所接受和认可,所以继续沿用也无不可。

佛身之三十二相八十種好

佛的色身(應化身)莊嚴無比,具足三十二相和八十種好(微細隱密者):

三十二大人相、三十二大丈夫相、三十二大士相等等,統稱為三十二相。具此三十二相者,不限於佛,在家為轉輪王(轉輪聖王是人間第一位有福德相的人),出家則為無上覺,他們都具足此三十二種殊勝微妙的形相。能行百善乃得一妙相。

佛菩薩之身所具足之殊勝容貌形相中,顯著易見者有三十二種,稱為三十二“相”;微細隱密難見者有八十種,稱為八十種“好”(又稱八十隨好、八十微妙種好、八十種小相、眾好八十章或八十隨形好,隨形好者,隨三十二形相之好也。)。三十二相與八十種好合稱“相好”,而一一相好都是百福莊嚴的。

雖然三十二相不限於佛,八十種好則唯佛菩薩始能具足,故佛身必需具有三十二相與八十種好。佛經裡面常講「身有無量相,相有無量好」,所以佛其實是具有無量相、無量好,而只以三十二相八十種好來形容祂們。

三十二相是印度古時注意之特異生理現象,釋迦牟尼如來之身上的三十二相(與之並行的還有所謂八十種好,講的都是特異的生理現象,然而二者之間有不同,但也有重複。),散見於許多譯本的佛典中,各譯本所說的基本上相同,但亦各有差異。例如:名稱的差異、次序的差異、詳略的差異等等。

過去也有很多國家的研究學者、生物學家已經注意到三十二相,例如:德國學者F. W.K. Muller、W. Schulze、E. Sieg、W. Siegling、E.Leumann、Reichelt 及F. Weller,法國學者S. Levi、Benveniste 和Senart,比利時學者W. Couvreur 等等都是。

如來之身上有三十二相,只要看到這些相,那就必然是如來無疑,漢譯【賢愚經】卷十二《波婆離品》第50,講的就是這個了。

各譯本記載的三十二相的順序和內容並不完全相同。三十二相本來就是出於信仰與文學之描述,再加上宗派的分歧,要求各譯本完全一致是不可能的,但在分歧中仍似有規律可循。歸納起來,大體上可分為兩組:一組從足開始,一直到肉髻或眉間白毫;另一組從肉髻開始,一直到足。

釋迦牟尼佛到天上說法時所現的相好,絕不只限於三十二相、八十種好而已,這是衪按天上的天人而現的佛相。佛亦可以神通自在,以變化身隨類示現六道眾生的相去渡化一切眾生。所以,衪在天上說法就現天人之身,在人間說法時,就現人身。由是可知佛在人間變化之人身會顯現有三十二相和八十種好。

三十二相

( 1 ) 足下安平立相

又作足下平滿相、兩足掌下皆悉平滿相,即足底平直柔軟,安住密著地面之相。係佛於因位行菩薩道時,修六波羅蜜所感得之妙相,此相能引導眾生修習佛法,獲無量法益之功德。

( 2 ) 足下二輪相

又作千輻輪相,即足心現一千輻輪寶之肉紋相。或謂「足」亦指手足,故又稱手足輪相、手掌輪相。係由於過去世為父母、師長、善友乃至一切眾生,往返奔走,作種種供養及布施等諸事所感之妙相。現此相乃象徵佛之轉法輪,而示現於足下,表示遊化諸處之轉法輪;說法時,則顯現於手掌上之轉法輪印。此相能摧伏怨敵、惡魔,表照破愚癡與無明之德。

( 3 ) 長指相

又作指纖長相、指長好相、纖長指相,即兩手、兩足皆纖長端直之相。係由恭敬禮拜諸師長,破除驕慢心所感得之相,表慧命長遠、令眾生喜樂歸依之德。

( 4 ) 足跟廣平相

又作足跟圓滿相、足跟長相、腳跟長相,即足踵圓滿廣平。係由持戒、聞法、勤修行業而得之相,表盡未來際饒益、渡化一切眾生之德。

( 5 ) 手足指縵網相

又作指間雁王相、俱有網鞔相、指縵網相,即手足一一指間,皆有縵網交互連絡之紋樣,如雁王張指則現,不張則不現。此相乃由修四攝法、攝持眾生而具有,能出沒自在無礙,表離煩惱惡業,得自在解脫,至無為菩提彼岸之德。

( 6 ) 手足柔軟相

又作手足如兜羅綿相、手足細軟相,即手足極柔軟,如細劫波毳之相。係以上妙飲食、衣具供養師長,或於父母師長病時,親手為其拭洗等奉事供養而感得之相,表佛以慈悲柔軟之手救護攝取親疏之德。

( 7 ) 足趺高滿相

又作足趺隆起相、足趺端厚相、足趺高平相,即足背高起圓滿之相。乃佛於因位修福、勇猛精進感得之相,表恒以大悲心,以善法饒益有情眾生無上之內德。

( 8 ) 端如鹿王相

又作?如鹿王相、鹿王?相、兩?鹿王相,即股骨如鹿王之纖圓。係往昔專心聞法、演說所感得之相,表一切罪障消滅之德。

( 9 ) 正立手摩膝相

又作垂手過膝相、手過膝相、平住手過膝相,即立正時,兩手垂下,長可越膝。此相係由離我慢、好惠施、不貪著名利,無相布施所感得,表降伏一切貪、嗔、痴、惡魔及哀愍摩頂眾生之德。

( 10 ) 馬陰藏相

又作陰馬藏相、象馬藏相,即男根密隱於體內如馬陰(或象陰)之相。此相係由斷除邪淫、救護怖畏之眾生等而感得,表壽命長遠、得多弟子之德。

( 11 ) 身廣長等相

又作身縱廣等如尼拘樹相、圓身相、尼俱盧陀身相,即指佛身縱廣左右上下,其量全等,體分高寬、上下均等,周匝圓滿,如尼拘律樹。係以其常勸眾生行三昧,作無畏施而感此妙相,表無上法王尊貴自在之德。

( 12 ) 毛上向相

又作毛上旋相、身毛右旋相,即佛之一切髮毛,由頭至足皆右旋,其色紺青、柔潤。此相由行一切善法而有,能令瞻仰之眾生,心生歡喜,皈依三寶,獲無量功德。

( 13 ) 一一孔一毛生相

又作毛孔一毛相、孔生一毛相、一一毛相、一孔一毛不相雜亂相,即每一毛孔各生一毛,其毛青琉璃色,一一毛孔皆發出微妙香氣。乃由尊重、供養一切有情、教人不倦、親近智者、掃治棘刺道路所感之妙相,表能斷止一切惡習,修一切善法,消滅二十劫罪障,得解脫自在之德。

( 14 ) 身金色相

又作真妙金色相、金色身相、身皮金色相,即指佛之身及手足悉為真金色,如眾寶莊嚴之妙金臺。此相係以常樂修善、離諸忿恚,慈眼顧視眾生而感得。此德相能令瞻仰之眾生厭捨愛樂,滅罪生善。

( 15 ) 大光相

又作常光一尋相、圓光一尋相、身光面各一丈相,即佛之身光任運普照三千世界,四面各有一丈。此相係由發大菩提心,勤修無量行願而有,能除惑破障,表一切志願皆能滿足之德。

( 16 ) 皮膚細軟相

又作身皮細滑塵垢不著相,即皮膚細薄、潤澤,一切塵垢不染。係以清淨之衣具、房舍、樓閣等施與眾生,及遠離惡人、親近智者所感得之相,表佛之平等無垢,以大慈悲化益眾生之德。

( 17 ) 七處隆滿相

又作七處滿肩相、七處隆相,即指雙手、雙足、雙肩和頸部七處之肉皆隆滿、柔軟。此相係由不惜捨己所愛之物施予眾生而感得,表利益一切眾生使其得以滅罪生善之德。

( 18 ) 兩腋下隆滿相

又作腋下平滿相、肩膊圓滿相,即佛之兩腋下之骨肉圓滿不虛。係佛給予眾生醫藥、飯食,又自能看病所感之妙相。此相能圓滿眾生聞法學佛心願之德。

( 19 ) 上身獅子相

又作上身相、獅子身相、身如獅子相,即指佛之上半身廣大,行住坐臥,儀容端莊,一如獅子王。係佛於無量世界中,未曾兩舌,又教人善法、行仁和,及遠離我慢而感得此相,表儀容高貴、慈悲圓滿之德。

( 20 ) 大直身相

又作身廣洪直相、廣洪直相、大人直身相,即謂於一切人中,佛身最大而直。此乃以施藥看病,持殺、盜戒,遠離驕慢所感,能令見聞之眾生止苦、得正念、修十善行。

( 21 ) 肩圓滿相

又作肩圓大相、兩肩平整相,即兩肩圓滿豐腴,殊勝微妙之相。係由造像修塔,施無畏所感得,表滅惑除業等無量功德。

( 22 ) 四十齒相

又作口四十齒相、具四十齒相,即指佛具有四十齒,一一皆齊等、平滿如白雪。此相係由遠離兩舌、惡口、恚心,修習平等慈悲而感得。此一妙相表口常出清淨妙香,能制止眾生之惡口業,滅無量罪、受無量法樂。

( 23 ) 齒齊相

又作齒密齊平相、諸齒齊密相,即諸齒皆不粗不細,齒間密接而不容一毫。係以十善法化益眾生,且常稱揚他人功德所感之相,表能得清淨和順、眷屬同心之德。

( 24 ) 牙白相

又作四牙白淨相、齒白如雪相,即四十齒外,上下亦各有二齒,其色鮮白光潔,鋒銳堅固如金剛。係以常思惟善法,廣修慈悲心而感得此相。此妙相能以大智慧,摧破貪嗔痴三毒。

( 25 ) 獅子頰相

又作頰車相、頰車如獅子相,即兩頰隆滿、結實如獅子頰。係由見有德者,如實讚嘆,並稱揚其美德,又喜布施,而感得之相。此相表能滅百劫生死之罪,面見諸佛,了了分明。

( 26 ) 味中得上味相

又作咽中津液得上味相、得上味相、常得上味相、知味味相,即指佛之口常得諸味中之最上味。此係由愍念眾生如子女,復以修行諸善法迥向菩提感得之相,表佛之妙法能滿足眾生的志願之德。

( 27 ) 廣長舌相

又作舌廣博相、舌軟薄相,即舌頭廣長薄軟,伸展則可覆至髮際。係由發弘誓心,以大悲行迥向法界而感得之相。此相能滅百億八萬四千劫之生死罪,而得值遇八十億之諸佛菩薩授記。

( 28 ) 梵聲相

又作梵音相、聲如梵王相,即佛清淨之梵音,洪聲圓滿,如天鼓響,亦如迦陵頻伽之音。此乃由說實語、美語,止一切惡言所得之相。聞者隨其根器而心生善法,大小權實亦得惑斷疑消。

( 29 ) 真青眼相

又作目紺青色相、目紺青相、紺眼相、紺青眼相、蓮目相,即佛之眼紺青,如青蓮花。係由生生世世以慈心慈眼及歡喜心布施予眾生所感得之相,表眼根清淨明潔,當來常見諸佛,常聞微妙法。

( 30 ) 牛眼睫相

又作眼睫如牛王相、眼如牛王相、牛王睫相,即指睫毛整齊而不雜亂。此相係由觀一切眾生如父母,並以平等之心憐愍愛護而感得。此相表慧眼恆開,不生嗔恨。

( 31 ) 頂髻相

又作頂上肉髻相、肉髻相、烏瑟膩沙相,即頂上有肉,隆起如髻形之相。係由教人受持十善法,自亦受持而感得之相。此相表智慧、福德圓滿之相。

( 32 ) 眉間白毛相

又作白毫相、眉間毫相,即兩眉之間有白毫,柔軟如兜羅綿,長一丈五尺,右旋而捲收,以其常放光,故稱毫光、眉間光。因見眾生修戒、定、慧三學而稱揚讚歎遂感此妙相。此相心明澄淨,能見百億諸佛,光明微妙境界。

愿你能成为 / 你所在之处的 / 那道光明

|中国噶举中心|

让我们共同搭建一个没有边界的精神乐园

Let us work together to build a spiritual paradise without borders.

弟子,要坚定,坚强,上师一直在看护和注视你,你感觉到力量了吗?

Disciples, to strengthen, strong, Guru has been nursing and watching you,

yet you feel the power?